19.09.2023

19.09.2023

Критерии психологической оценки родительской позиции в процессе реабилитации детей, перенесших тяжелую травму

Разработка психологических критериев оценки родительской позиции в ситуации реабилитации детей с тяжелой травмой

ВВЕДЕНИЕ

Особенности родительской позиции определяют специфику контакта родителя с представителями реабилитационной команды, степень сотрудничества и готовности к совместной деятельности в процессе реабилитации, комплаентность и отношение к профессиональной помощи, степень ответственности, которую берут на себя родители в ходе детского восстановления, и т.д. Данные родительские качества крайне важны в отношении восстановления ребенка, так как опосредованно определяют траекторию реабилитационной работы. В отечественной и зарубежной практике широко представлено изучение специфики стилей родительского воспитания (Д. Баумринд, 1975; А.Е. Личко, 1989; Д.Н. Исаев, 1996; А.Я. Варга, 1997; А.И. Захаров, 1997; Э.Г. Эйдемиллер и В. Юстицкис, 1999; и др.), родительской позиции (A.C. Спиваковская, 1981; Т.В. Брагина, 2000; О.А. Карабанова, 2001; Р.В. Овчарова, 2003; и др.), исследование особенностей родительства в семьях, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья (И.И. Мамайчук, 1989; Г.А. Мишина, 1998; И.С. Багдасарьян, 2000; О.С. Никольская, 2003; Е.М. Мастюкова, 2003; Л.М. Шипицина, 2005; Е.А. Ольхина, 2006; В.В. Ткачева, 2007; И.Ю. Левченко, 2008; Е.А. Савина, 2008; Е.А. Полоухина, 2009; и др.). По О.А. Карабановой, понятие «родительская позиция» включает такие компоненты, как «характер эмоционального принятия ребенка, мотивы и ценности воспитания, образ ребенка, образ себя как родителя, модели ролевого родительского поведения и степень удовлетворенности родительством» [18, с. 118].

Анализ литературы показал, что в отношении критериев родительской позиции разными авторами выделялись различные параметры ее оценки, на основе которых построены классификации родительства. Так, В.В. Столин (1983) типологизировал родительское отношение на основании эмоционально-ценностных критериев («симпатия-антипатия», «уважение-неуважение», «близость-отдаленность») [19]. А.С. Спиваковская (1981-2000) разработала классификацию родительских позиций, включающую такие параметры, как «адекватность-неадекватность»; «динамичность-ригидность»; «прогностичность- непрогностичность» [20]. Р.В. Овчарова (2006) понимала родительскую позицию как систему отношений родителя к своему ребенку, к себе как родителю, к родительской роли, к родительству в целом и к воспитательной практике, в результате чего классифицировала адекватные и неадекватные типы родительства. Неадекватная родительская позиция включала следующие подвиды: потакающая, излишне требовательная, отстраненная, неустойчивая, перверсивная [21]. И.Н. Галасюк (2014) выделила 7 типов родительской позиции по отношению к детям с интеллектуальными нарушениями: партнерская, партнерско-наставническая, наставническая, наставническо-доминирующая, доминирующая, доминирующе-отвергающая, отвергающая [22]. Н.Н. Посысоев (2017) представил такие критерии оценки родительской позиции по отношению к ребенку с нарушенным развитием, как: отношение к себе как родителю, отношение к ребенку, отношение к дефекту, отношение к помощи извне и отношение к будущему [23]. При всем многообразии описанных критериев родительской позиции остается открытым вопрос о специализированных критериях оценки родительства в ситуации тяжелой травмы ребенка в процессе реабилитации.

Целью данного исследования выступила разработка психологических критериев оценки родительской позиции в ситуации реабилитации детей, перенесших тяжелую травму.

На основе анализа рассмотренных выше работ и с учетом специфики ситуации реабилитации нами были подобраны следующие критерии качественной оценки родительской позиции: включенность в процессе реабилитации, отношение к ребенку, ориентировка в травме ребенка, отношение к самостоятельности ребенка, отношение к родительской роли и отношение к исходу реабилитации.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование проводилось на базе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Москва. В исследовании принимали участие 40 родителей. Из них 81% — мамы, 19% — папы. Распределение по диагнозам детей следующее: 62,5% (25 детей) — тяжелая и среднетяжелая травма головного мозга, 12,5% (5 детей) — ОНМК, 7,5% (3 ребенка) — тяжелая позвоночно-спинномозговая травма, 7,5% (3 ребенка) — тяжелая сочетанная травма, 5% (2 ребенка) — с ампутацией нижней конечности, 2,5% (1 ребенок) — синдром позиционного сдавления обеих нижних конечностей, 2,5% (1 ребенок) — структурная фокальная эпилепсия.

Одним из методов исследования являлось включенное наблюдение на основе выделенных критериев оценивания, объектом которого являлась родительская включенность, а также способы родительского взаимодействия и общения с ребенком в ходе реабилитационных занятий. Для определения ориентированности родителей в специфике нарушений ребенка, отношения к ребенку, к его самостоятельности и к возможным исходам реабилитации, а также для оценки родительской роли проводилась клиническая беседа с дословным протоколированием ответов родителя по тем или иным вопросам. Перечень некоторых вопросов, обсуждаемых с родителем: Какую роль занимает родитель в процессе реабилитации, как вы это видите? По-вашему, какие трудности испытывает сейчас ваш ребенок? Что он умеет? Чего не умеет? В чем его сильные и слабые стороны?

В чем ваш ребенок самостоятелен? В чем нет? Как вы помогаете быть ему самостоятельным? Как вы считаете, что зависит от вас в реабилитации? Как вы видите перспективы вашего ребенка? От чего зависят результаты реабилитации, на ваш взгляд? Как вы думаете, что родитель может требовать от ребенка? Как вы поддерживаете своего ребенка в процессе реабилитации? Что вы делаете совместно со своим ребенком? и т.д. В качестве вспомогательного средства диагностики нами использовался анализ заданий по выполнению домашней работы родителем. В домашнюю работу входило ведение дневника восстановления ребенка. Родителю давалась таблица, включающая различные параметры оценки, например, двигательные и речевые возможности, особенности эмоциональности, самостоятельность и навыки самообслуживания, инициативность, бодрствование и сон и др. (параметры подбирались в каждом случае индивидуально, в зависимости от особенностей травмы ребенка и возраста). Инструкция: «Вам предлагается таблица, в которой содержатся разные показатели детского восстановления. Два раза в неделю в течение месяца Вам предлагается делать заметки относительно динамики состояния вашего ребенка. Вам не следует беспокоиться касательно правильности или неправильности Вашего наблюдения. Попробуйте понаблюдать за ребенком и фиксировать то, что заметили. По завершении работы мы с Вами обсудим полученные результаты». Распределение родителей по группам на основе выделенных критериев проводилось с помощью метода экспертных оценок. Оценка позиции родителей по каждому из выделенных критериев (см. ниже) осуществлялась посредством совместного обсуждения и достижения консенсуса экспертами реабилитационной команды, в которую входили медицинские психологи и нейропсихологи, сопровождающие семью в процессе реабилитации (не менее трех экспертов-участников в каждом консилиуме).

Для оценки родительской позиции в процессе реабилитации был сформирован ряд критериев:

I. Включенность родителя в процессе реабилитации: данный критерий оценивает инициативу родителя в отношении совместной деятельности со специалистами (проявляет ли он желание сотрудничать, совершает ли для этого самостоятельные попытки установить контакт, задает ли вопросы по ходу реабилитации, выполняет ли рекомендации, домашние задания).

II. Отношение к ребенку: оценивается характер эмоционального контакта с ребенком, характер помощи и поддержки, а также предъявляемая система требований к ребенку и задач, которые перед ним ставятся.

III. Ориентировка в травме ребенка: критерий характеризует осведомленность родителя не только в специфике нарушений ребенка, но и в его сохранных возможностях; мотивированность родителя расширять эти знания; способность понимать причины и мотивы того или иного поведения ребенка с учетом диагноза, наличие самостоятельных родительских критериев оценки динамики ребенка, а также адекватность представлений о его потенциальных возможностях.

IV. Отношение к самостоятельности ребенка: характеризуется способностью родителя создавать условия для возможности самостоятельной активности ребенка.

V. Отношение к родительской роли понимается как степень ответственности, которую родитель берет на себя в ходе всей реабилитационной деятельности, а также степень его самостоятельности.

VI. Отношение к исходу реабилитации трактуется как предварительная оценка родителем перспектив своего ребенка.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ полученных результатов с использованием вышеописанных критериев позволил условно выделить по 4 подтипа родительских особенностей в каждой группе параметров (таблица).

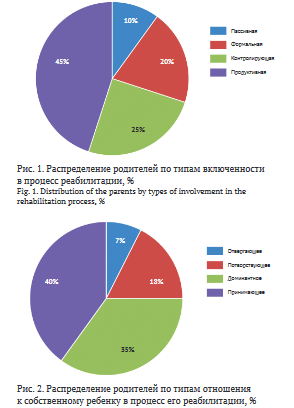

По критерию включенности родителя в реабилитацию выделено четыре типа: пассивная, формальная, контролирующая и продуктивная. Распределение выборки представлено ниже (рис. 1).

Родители с пассивной включенностью, составляющие 10% от всей выборки (4 человека), характеризовались слабой заинтересованностью в совместной работе со специалистами в процессе реабилитации, перекладыванием ответственности за детское восстановление на врачей. Такие родители самостоятельно не инициировали контакт, не задавали вопросов, могли игнорировать/забывать о рекомендациях и домашних заданиях.

Родители с формальной включенностью, составляющие 20% от выборки (8 человек), при внешней активности оказывались беспомощными в отношении реабилитации собственного ребенка. Данная подгруппа могла демонстрировать готовность к сотрудничеству, задавать вопросы, соглашаться с позицией специалиста и выказывать намерение соблюдать рекомендации и домашние задания. Однако по прошествии времени специалисты могли заметить, что рекомендации и домашние задания не выполнялись.

Таблица

Типы родительского отношения к ребенку

|

Баллы |

Включенность родителя в реабилитацию |

Отношение к ребенку |

Ориентировка в травме ребенка |

Отношение к самостоятельности ребенка |

Отношение к родительской роли в процессе реабилитации |

Отношение к исходу реабилитации |

|

1 |

Пассивная |

Отвергающее |

Поверхностная |

Попустительское |

Неоформленное |

Аморфное |

|

2 |

Формальная |

Потворствующее |

Дефектно-направленная |

Гиперопекающее |

Зависимое |

Тревожное |

|

3 |

Контролирующая |

Доминантное |

Позитивно-направленная |

Директивное |

Ригидное |

Категоричное |

|

4 |

Продуктивная |

Принимающее |

Адекватная |

Демократичное |

Рефлексивное |

Гибкое |

Родители с контролирующим вариантом включенности (25% от выборки, 10 человек) принимали задачи восстановления ребенка как личностно значимые, однако старались отстаивать собственную логику этой работы (например, обозначали собственное видение формы занятий с ребенком, порой игнорируя мнения специалистов и не учитывая актуальных возможностей ребенка). Они проявляли активность в установлении контакта с психологом, однако принимали информацию и рекомендации избирательно. Мотив их участия на индивидуальных детских занятиях определялся потребностью контроля деятельности ребенка и специалиста.

Четвертый тип родительской включенности определялся как продуктивную (45% родителей, 18 человек).

Такие родители проявляли высокую мотивированность в отношении реабилитации своего ребенка, задачи восстановления оценивались ими также личностно значимо. При этом отмечалось желание сотрудничать с психологом и повышать эффективность собственных способов взаимодействия с ребенком. Они самостоятельно задавали вопросы по поводу волнующих проблемных моментов касательно собственного ребенка, предложенные рекомендации старались применять на практике, были исполнительны в отношении домашних заданий. Мотив участия в занятиях ребенка характеризовался потребностью освоения новых методов и форм взаимодействия со своим ребенком.

По критерию «Отношение к собственному ребенку» выделены следующие подтипы: отвергающее, потворствующее, доминантное и принимающее. Ниже отражено распределение подтипов по группам (рис. 2).

Родители с отвергающим типом отношения к ребенку (7%, или 3 человека) демонстрировали эмоциональную холодность и латентную дистанци- рованность от ребенка. Такие родители могли внешне присутствовать рядом с ребенком, поддерживать его физический уход, однако эмоционально оказывались закрытыми (эмоциональный контакт оказывался малопроявленным). В отношении удовлетворения потребностей ребенка делался акцент на физиологических нуждах, при этом игнорировались потребности в эмоциональном общении. Система требований к ребенку либо отсутствовала, либо была неадекватной его возможностям.

Родители с принимающим отношением к своему ребенку (40%, или 16 человек) были высоко-ориентированы на ребенка, его потребности (как на физический уход, так и эмоциональное общение), демонстрировали теплый контакт и имели гибкую, адекватную систему требований, которая соизмерялась с зоной актуального и потенциального детского развития.

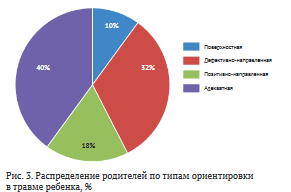

Первый тип — поверхностная ориентировка родителя в травме — отмечен у 10% выборки; 4 человека. У таких родителей наблюдался низкий уровень осведомленности по поводу особенностей травмы ребенка (недостаточное представление о дефекте и сохранных возможностях ребенка). Причины той или иной детской симптоматики/проявлений/поведения такие взрослые не понимали, собственных критериев динамики детского восстановления не обозначали; прогресс или откат в состоянии ребенка самостоятельно не фиксировали; притязания по поводу восстановления были неоформленными. Кроме того, отсутствовала заинтересованность родителя в расширении собственных знаний в особенностях травмы и состояния ребенка.

Дефективно-направленная ориентировка (32%, или 13 человек) связана с фиксацией родительского внимания на нарушенных возможностях (либо на негативных проявлениях) ребенка. При этом не всегда родители могли понимать причины подобной симптоматики, часто обращались к специалистам для того, чтобы получить объяснения той или иной картины восстановления. Позитивные моменты динамики иногда могли не замечать либо не воспринимать как значимые и удовлетворительные. Имели заниженные ожидания по отношению к восстановительным возможностям ребенка.

Позитивно-направленная ориентировка (18%, или 7 человек) характеризовалась тем, что родители преимущественно акцентировали внимание на позитивных моментах восстановления и недооценивали тяжесть состояния, либо на сохранных возможностях ребенка, при этом могли неадекватно интерпретировать проявленную симптоматику, приписывая желаемые качества и значения тому или иному детскому поведению (не соизмеряясь со структурой дефекта и игнорируя тяжесть заболевания). Неудачи и откаты в восстановлении не воспринимались как значимые. Такие родители могли переоценивать потенциальные возможности ребенка. Объяснения специалистов по структуре дефекта часто не принимались, если это описание не соответствовало родительскому образу травмы ребенка (например, мама ребенка 6 лет с когнитивными и эмоционально-личностными нарушениями в виде негативизма, импульсивности, агрессивности, а также с нарушениями произвольного внимания трактовала уход ребенка от задания как проявление неконформности и умение отстаивать свою позицию. При всем уважении к таким человеческим качествам, данная родительская оценка оказывалась некорректной и приводила к затруднениям в преодолении полевого поведения ребенка, а также в развитии способности удерживать правила социального взаимодействия).

Родители с адекватной ориентировкой в травме (40%, или 16 человек) демонстрировали достаточную осведомленность в заболевании ребенка, стремились к углублению собственного понимания структуры дефекта и причин актуального детского состояния. Они могли самостоятельно обозначить проявляющуюся симптоматику (имели критерии собственной оценки), сохранные возможности ребенка, давали приблизительно верную интерпретацию того или иного детского поведения и обращали внимание на значимые моменты динамики. В целом родительские ожидания и притязания оказывались соизмеримыми с актуальным состоянием ребенка.

По критерию «Отношение к самостоятельности ребенка» определены такие подтипы, как: директивное, гиперопекающее, попустительское и демократичное (рис. 4).

Попустительское отношение (18%, или 7 человек) наблюдалось в ситуациях, когда родитель почти не ограничивал ребенка, не предъявлял к нему каких- либо требований и правил. Ребенку предоставлялась чрезмерная спонтанность и свобода, при этом в ситуации потребности ребенка в помощи родитель оказывался неэффективным. Гиперопекающее отношение (25%, 10 человек) характеризовалось тем, что родитель был чрезмерно внимателен к ребенку, гиперчувствителен к его потребностям, стремился оберегать его от встречающихся трудностей (даже посильных), пытался во всем помогать ребенку, так сказать, «подкладывать соломку». Директивное отношение к самостоятельности ребенка отмечалось у 22% родителей (9 человек) и было связано с попытками родителей тотально контролировать ребенка, при этом добиваясь собственных поставленных задач, несмотря на состояние и детские актуальные возможности. Они открыто требовали исполнительности от ребенка, аффективно реагировали на ошибки, иногда могли стыдить за них, не оказывая при этом помощи и поддержки. Демократичное отношение (35%, или 14 человек) относилось к тем родителям, которые были склонны доверять ребенку самостоятельное решение посильных задач. При этом они проявляли понимающее и тактичное отношение к детским успехам и неудачам, а в случае необходимости вовремя включались и оказывали помощь и поддержку.

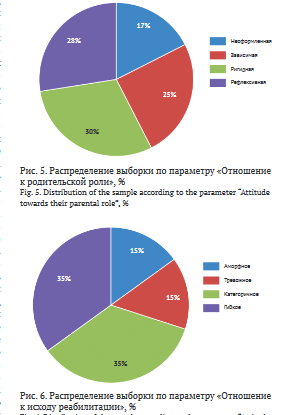

По критерию «Родительская роль» определены такие подтипы, как: неоформленная, зависимая, ригидная и рефлексивная. Ниже отражено распределение подтипов по группам (рис. 5).

Неоформленная родительская роль (17%, или 7 человек) определялась тем, что родители не могли обозначить своего места в процессе реабилитации. Они считали, что восстановление ребенка практически не зависит или зависит незначительно от родительских действий. Основной расчет в рассуждениях родителей делался на специалистов/судьбу/Бога и т.п. Родительские представления и знания о том, как вести себя в различных ситуациях, связанных с ребенком, оказывались синкретичными (например, в ситуации низкой мотивации или негативизма ребенка).

Зависимая родительская роль проявлялась (25%, или 10 человек) фрагментарными представлениями родителя о характере взаимодействия с ребенком (например, родитель мог освоить основные задачи по уходу, при этом имел неопределенность в отношении задач развития). В неожиданных, нетипичных ситуациях такие родители оказывались беспомощными, не знали, что предпринять, и поэтому часто обращались к специалисту за помощью.

Ригидная родительская роль (30%, или 12 человек) определялась тем, что родители уже освоили ряд реабилитационных задач (по уходу, развитию движений и коммуникативных навыков, задачи обучения и т.д.) и во многих аспектах проявляли самостоятельность. При этом в некоторых ситуациях демонстрировалась некритичность в отношении собственных действий. Такие родители придерживались собственного представления о правильном родительском поведении. Обращение к специалисту было обусловлено желанием подтвердить эту «правильность», а не целью получить обратную связь, чтобы скорректировать собственные «непродуктивные» методы взаимодействия с ребенком. Рефлексивная родительская роль (28%, или 11 человек) проявлялась в том, что родители этой группы могли обозначить реально возможную, адекватную зону своей ответственности в отношении восстановления ребенка. Они не приписывали себе сверхвозможностей, но и не погружались в ощущение бессилия. У них было сформировано относительно ясное представление о том, что следует делать в различных конфликтных ситуациях, возникающих в процессе взаимодействия с ребенком. При этом таким родителям было свойственно стремление получить экспертную обратную связь, которую они слышали и принимали и на основании ее корректировали собственные способы общения с ребенком.

По критерию «Отношение к исходу реабилитации» выделены аморфный, тревожный, категоричный и гибкий подтипы (рис. 6).

Аморфное отношение к исходу реабилитации (15%, или 6 человек) проявлялось в том, что родитель не осмеливался обозначить какую-либо более или менее определенную позицию по поводу будущего ребенка. По сути, такие родители не имели устойчивых ориентиров, чтобы наметить перспективу развития, не пытались смотреть далеко в будущее и ограничивались актуальными задачами восстановления.

Тревожное отношение (15%, или 6 человек) характеризовалось тем, что родитель фиксировался на нарушениях ребенка, на инвалидности или каких- либо других возможных детских трудностях, часто говорил о переживаниях и о возможных неудачах ребенка в будущем.

Категоричное отношение (35%, или 14 человек) отмечалось у тех родителей, которые были ориентированы только на позитивный результат детского восстановления (например, вера в полное исцеление ребенка), стремились сделать ребенка «прежним», таким, каким он был до травмы.

Гибкое отношение к исходу реабилитации (35%, или 14 человек) фиксировалось экспертами, когда родители, с одной стороны, обозначали адекватные ожидания, соизмерявшиеся с реабилитационным потенциалом ребенка, а с другой стороны, принимали вероятность того, что ребенок уже не будет таким, каким он был до травмы. Такие родители осознавали изменившуюся траекторию будущего личностного и социального становления ребенка.

ОБСУЖДЕНИЕ

Обращает на себя внимание сложная картина соотношения непродуктивных и продуктивных характеристик родительской позиции. Наличие значительной части родителей, имевших высокие показатели оценки их позиции в процессе реабилитации при первичном обследовании, можно связать с самим обстоятельством травматизации ребенка и экстренностью ситуации, требующей от родителя мобилизации активности, участия и сотрудничества.

При этом хочется отметить, что у одного и того же родителя могли встречаться как продуктивные, так и непродуктивные характеристики позиции, что требует проведения отдельного анализа и позволяет в каждом случае поставить конкретные задачи помощи родителям в конструктивном изменении их позиции в процессе реабилитации ребенка.

Высокие оценки по предложенным критериям являлись желательными характеристиками родитель - ской позиции, которые можно квалифицировать как показатели зрелого, адекватного родительства в условиях реабилитации. Низкие оценки являлись показателями незрелости родительской позиции. Однако взаимосвязь адекватной родительской позиции и эффективности восстановления ребенка при тяжелой травме только предстоит эмпирически исследовать.

Данное исследование не предполагало оценки позиции родителей по вышепредставленным критериям в динамике, являлось срезовым и осуществлялось на начальных этапах реабилитации. При этом выделенные критерии могут быть использованы для оценки динамики родительской позиции в процессе реабилитации детей, перенесших тяжелую травму.

Данное исследование представляет собой попытку выделить диагностически значимые критерии родительской позиции в ходе реабилитации детей, перенесших тяжелую травму. Результаты исследования показали, что родитель не всегда может самостоятельно прийти к продуктивным методам и формам взаимодействия со своим ребенком в процессе реабилитации. Упование на спонтанное развертывание этого процесса может приводить к трудностям реализации реабилитационного потенциала ребенка. Выделенные критерии могут позволить специалистам, занимающимся сопровождением семьи в ситуации тяжелой детской травмы, оценивать характеристики позиции родителя и своевременно корректировать ее неэффективные формы. Дальнейшие исследования в этой области требуют более тщательного изучения условий формирования зрелой родительской позиции в реабилитации детей, перенесших тяжелую травму, в частности, роли и задачи в этом процессе медицинского психолога.

ИСТОЧНИКИ

1. Hanna K, Rodger S. Towards family-centred practice in paediatric occupational therapy: a review of the literature on parent-therapist collaboration. Austral Occup Ther J. 2002;49:14-24.

2. Kemp P, Turnbull AP. Coaching with parents in early intervention. Infants and Young Children. 2014;27(4):305-324.

3. King G, Chiarello LA, Ideishi R, Ziviani J, Phoenix M, McLarnon, et al. The complexities and synergies of engagement: An ethnographic study of engagement in outpatient pediatric rehabilitation sessions. Disabil Rehabil. 2021;43(16): 2353-2365. PMID: 31847621

4. Osher TW, Osher DM. The paradigm shift to true collaboration with families. J Child Fam Stud. 2002;11(1):47-60.

5. Rober, M, Leblanc L, Boyer T. When satisfaction is not directly related to the support services received: Understanding parents’ varied experiences with specialised services for children with developmental disabilities. Br J Learn Disabil. 2015;43(3):168-177

6. Rosenbaum P, King S, Law M, King G, Evans J. Family-centred service. Phys Occup Ther Pediatr. 1998;18:1-20

7. Sukkar H, Dunst CJ, Kirkby J. Early childhood intervention working with families of young children with special needs. New York, NY: Routledge; 2017.

8. Шмидт Б., Хозиев В.Б. Теоретические и эмпирические модели родительства при детском аутизме (РАС). Часть I. Вестник государственного университета «Дубна». Серия: науки о человеке и обществе. 2022;(1):37-50.

9. Шмидт Б., Хозиев В.Б. Теоретические и эмпирические модели родительства при детском аутизме (РАС). Часть II. Вестник государственного университета «Дубна». Серия: науки о человеке и обществе. 2022;(1):51-64.

10. Быкова В.И., Лукьянов В.И., Фуфаева Е.В., Семенова Ж.Б., Валиуллина С.А. Особенности характерологических черт, тревожности и копинг-поведения родителей детей с тяжелой черепно-мозговой травмой. Детская и подростковая реабилитация. 2013;2(21):46-52.

11. Самойлюк Л.А., Логунова К.Г., Соломенникова А.А. Включённость родителей в процесс логопедической работы как одно из условий её эффективности (на примере реабилитационного центра). Педагогический ИМИДЖ. 2022;2(55):229-242.

12. Суроегина А.Ю., Холмогорова А.Б. Адаптация родителей к разным типам хронического инвалидизирующего заболевания ребенка (последствиям спинальной травмы и детского церебрального паралича в подростковом и юношеском возрасте). Консультативная психология и психотерапия. 2015;1(84):177-195.13. Холмогорова А.Б., Сергиенко А.И., Герасимова А.А. Установка на поддержку субъектной позиции ребенка и посттравматический рост у родителей детей с ОВЗ. Культурно-историческая психология. 2020;16(1)13-24.

14. D’Arrigo R, Ziviani J, Poulsen AA, Copley J, King G. Child and parent engagement in therapy: What is the key? Aust Occup Ther J. 2017;64(4):340-343. PMID: 26831473

15. Hoover-Dempsey KV, Sandler HM. Why do parents become involved in their children’s education? Rev Educ Res. 1997;67(1):3-42

16. King G, Currie M, Petersen P. Child and parent engagement in the mental health intervention process: A motivational framework. Child Adolesc Ment Health. 2014;19(1):2-8. PMID: 32878365

17. Walker JMT, Wilkins AS, Dallaire JR, Sandler HM, Dempsey KVH, Wilkins AS, et al. Parental involvement: Model revision through scale development. Elem Sch J. 2005;106(2):85-104.

18. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного консультирования. Москва: Гардарики; 2005.

19. Столин В.В. Самосознание личности. Москва: Изд-во Московского Университета; 1983.

20. Спиваковская А.С. Психотерапия: игра, детство, семья. Москва: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО; 2000.

21. Овчарова Р.В. Родительство как психологический феномен. Москва: Московский психолого-социальный институт; 2006.

22. Галасюк И.Н. Родительские позиции в семье, воспитывающей ребенка с нарушениями интеллектуального развития. Вестник Московского государственного областного университета: Серия: Психологические науки.

23. Посысоев Н.Н. Родительская позиция как система отношений. Ярославский педагогический вестник. 2017;(6):248-251.

Полухина Юлия Павловна медицинский психолог ГБУЗ «НИИ НДХиТ» ДЗМ, аспирант кафедры клинической психологии ФГБОУ ВО «Университет «Дубна»;

Хозиев Вадим Борисович доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой клиническая психология ФГБОУ ВО «Университет «Дубна»;

Быкова Валентина игоревна кандидат психологических наук, медицинский психолог высшей категории отделения психолого-педагогической помощи, отдел реабилитации ГБУЗ «НИИ НДХиТ» ДЗМ;

Фуфаева Екатерина Валерьевна заведующая отделением психолого-педагогической помощи, медицинский психолог высшей категории отделения реабилитации ГБУЗ «НИИ НДХиТ» ДЗМ;

Валиуллина светлана Альбертовна доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела реабилитации, первый заместитель директора, ГБУЗ «НИИ НДХиТ» ДЗМ;

Теги: детская реабилитация

234567 Начало активности (дата): 19.09.2023 10:57:00

234567 Кем создан (ID): 989

234567 Ключевые слова: детская реабилитация, родительская позиция, критерии родительской позиции

12354567899

Похожие статьи

Хирургические методы стабилизации грудной клетки при множественных переломах реберРентген на дому 8 495 22 555 6 8

Современные представления о болезни Блаунта (обзор литературы)

Анализ экономической и клинической эффективности одно- и двухэтапных ревизий при лечении перипротезной инфекции тазобедренного сустава (обзор литературы)

Результат успешного лечения пациентки с сочетанной травмой, включающей оскольчатый переломовывих крестца, осложненный каудопатией