03.05.2018

03.05.2018

Эффективность высокотехнологичных лучевых методов в диагностике болевого синдрома области плеча

Боль в области плечевого сустава, связанная с патологией периартикулярных тканей, — одна из самых распространенных жалоб со стороны опорно-двигательного аппарата среди взрослого населения. По данным ВОЗ, от 5 до 30 % взрослого населения в мире страдают от болевого синдрома и нарушения функции плечевого сустава с незначительным преобладанием у женщин.

ВведениеБоль в области плечевого сустава, связанная с патологией периартикулярных тканей, — одна из самых распространенных жалоб со стороны опорно-двигательного аппарата среди взрослого населения. По данным ВОЗ, от 5 до 30 % взрослого населения в мире страдают от болевого синдрома и нарушения функции плечевого сустава с незначительным преобладанием у женщин [1,10].

В настоящее время в ряде обзорных работ для характеристики заболеваний, относящихся к поражению мягких тканей области плечевого сустава используются термины «дисфункции плечевого сустава», «болевые синдромы области плеча», изначально не претендующие на применение в качестве нозологических форм. Мы в нашей работе использовали все еще широко распространенный, как у практикующих врачей, так и научной литературе, обобщающий термин плечелопаточный периартроз (ПЛП), который объединяет различные варианты заболеваний плечевого сустава и окружающих тканей [2, 7]. В эту группу входят заболевания, в основе которых лежит поражение плечевого, акромиально-ключичного, грудино-ключичного, подакромиального сочленений, а также окружающих их мягких тканей, чаще всего таких, как мышечный каркас и суставная капсула, подакромиальная сумка, суставная губа и связки.

На протяжении десятилетий лучевая диагностика у пациентов с болевым синдромом плечелопаточной области основывалась преимущественно на клинических и рентгенологических данных, которые, наряду с выявлением изменений в костных структурах, в той или иной мере могли косвенно свидетельствовать о вовлечении в патологический процесс мягкотканных структур плечевого сустава [3, 6]. До недавнего времени постановка диагноза ПЛП вызывала определенные трудности из-за клинического полиморфизма данной патологии и недостаточной информативности таких традиционных методов инструментального обследования как рентгенография и УЗИ [11, 12]. В настоящее время с внедрением в клиническую практику новых высокотехнологичных методов лучевой диагностики, таких как спиральная компьютерная томография (СКТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ), появилась возможность для тщательного изучения не только костных, но и мягкотканных компонентов плечевого сустава [3, 5, 9, 12].

Материалы и методы

Обследовано 169 пациентов c болевым синдромом области плеча. Из них 54 человека не имели патологических изменений в плечевом суставе, поэтому они были исключены из основной группы обследования и составили группу сравнения. В основную группу вошли 115 больных в возрасте от 19 до 78 лет с плечелопаточным периартрозом. Все больные прошли стандартное клинико-лабораторное обследование и комплексное лучевое исследование. Полипозиционная рентгенография пле чевого сустава выполнялась на аппарате «Iconos R 200» (Siemens) с цифровой приставкой «Solo» (Agfa).

Спиральная компьютерная томография (СКТ) плечевого сустава проводилась на аппарате «Ultra Z» (Philips) c шириной коллимации и приращения 1-2 мм, питчем 1,5. Анализ КТ изображений проводился при ширине окна 4000 HU и центре окна 250 HU для костных структур, при ширине окна 500 HU и центре окна 50 HU для мягкотканых структур.

Сканирование с данными техническими параметрами позволяло ограничиваться аксиальными исследованиями с последующим построением мультипланарных (MPR) и трехмерных реконструкций изображений, что намного улучшало информативность СКТ без дополнительного облучения больных.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) проводилась всем пациентам на аппаратах Outlook Proview 0.23Тл и Eclipse 1.5Тл (Philips). Были использованы специализированные катушки для плечевых суставов. Применялись быстрые «спин-эхо» (FSE), «градиентное эхо» (3D-GRE) и инверсия с коротким временем восстановления (STIR) импульсные последовательности. Получали Т1-, Т2-взвешенные изображения (Т1-ВИ, Т2-ВИ) и изображения с подавлением мрт-сигнала от жира во фронтальной, сагиттальной и аксиальной проекциях.

Результаты

Рентгенологическое исследование (РГ) плечевого сустава было выполнено 108 (93,9 %) пациентам, СКТ – 64 (49,5 %) больным. МРТ была проведена всем 115 (100 %) пациентам. С помощью методов лучевой диагностики оценивали стадии артроза плечевого и акромиально-ключичного суставов, на личие дегенеративных изменений в сухожилиях ротаторов плеча, а также сте пень выраженности синдрома сдавления ротаторов плеча.

Определяли известковые отложения в сухожилиях вращательной манжеты и в капсуле плечевого сустава; выявляли наличие выпота в полостях суставов и околосуставных сумках, а также в синовиальных влагалищах сухожилий. У 95 обследованных пациентов (82,6 %) определялся артроз акромиально-клю-чичного и плечевого суставов различных стадий.

При выявлении артроза акромиально-ключичного сочленения и плечевого сустава максимальной чувствительностью обладала СКТ — 96,3 %.

Чувствительность МРТ и РГ составляли соответственно 95 % и 93,1 %. Специфичность данных методов: МРТ — 95 %, СКТ — 50,0 % и РГ — 42,1 %. СКТ давала более высокий процент выявляемости семиотических признаков артроза акромиально-ключичного и плечевого суставов по сравнению с данными рентгенографии и МРТ. С помощью СКТ выявлялись мелкие субхондральные кисты размерами от 2 мм, краевые остеофиты размерами от 1,5 мм, а также начальные признаки субхондрального склероза и остеопороза.

В то же время при рентгенографии выявлялись субхондральные кисты более крупного диаметра и краевые остеофиты размерами от 2,5 мм.

В оценке патологических изменений костных структур акромиально-ключичного и плечевого суставов МРТ значительно уступала рентгенологическим методикам исследования.

Однако с помощью МРТ у 64 (55,6 %) пациентов диагностированы повреждения суставного хряща, не определяемые при рентгенологическом исследовании.

Синдром сдавления ротаторов плеча в нашей работе определялся у 68 (59,1 %) больных. Cиндром сдавления ротаторов плеча являлся результатом хронической травматизации сухожилий мышц ротаторной манжеты плеча при движениях (преимущественно надостной мышцы, и околосуставных сумок, в большей степени субакромиальной) за счет сужения расстояний между акромиальным отростком и головкой плечевой кости (субакромиального расстояния) и между клювовидным отростком лопатки и головкой плечевой кости (субклювовидного расстояния).

Методом выбора для диагностики синдрома сдавления ротаторов плеча являлась МРТ, которая обладала самой высокой чувствительностью (95 %) и специфичностью 95 %.

Рентгенография и СКТ обладали значимо меньшей чувствительностью, при этом уступая по данному показателю МРТ почти в 8 раз. Это связано, в первую очередь, с уникальным свойством МРТ визуализировать мягкие ткани на протяжении с высоким разрешением.

При этом РГ И СКТ обладали достаточно высокой специфичностью (98,5 %, 97,7 % соответственно), то есть могли с успехом использоваться для косвенного выявления признаков синдрома сдавления ротаторов плеча.

Рентгенологически возможно было косвенно судить о синдроме сдавления ротаторов плеча по сужению субакромиального (в норме не менее 7 мм) и субклювовидного расстояния (в норме не менее 11мм).

Дополнительно при СКТ у 5 пациентов было выявлено резкое истончение субакромиальной жировой клетчатки, что также являлось косвенным признаком синдрома соударения плеча. Кроме того, при рентгенологических исследованиях нами было выявлено 4 случая индивидуальных форм акромиона, которые являлись предрасполагающими факторами для развития синдрома сдавления ротаторов плеча. При этом в 3 случаях был выявлен крючковидный акромион, и в одном случае определялся акромион с гладкой изогнутой нижней поверхностью (рис. 1).

В соответствии с классификацией C. S. Neer (1972) нами были выделены три последовательно сменяющие друг друга стадии синдрома сдавления ротаторов плеча, которые были диагностированы при МРТ исследовании.

Первая стадия определялась у 24 человек (35,3 %) и характеризовалась отеком и кровоизлиянием в сухожилия ротаторов плеча. При МРТ исследовании у 16 (23,5 %) человек выявлялись тендиниты надостной мышцы в виде увеличения объема сухожилия без четких контуров, интенсивность мр-сигнала которого на Т1- и Т2-ВИ была повышена. Всего у 3-ех пациентов (4,4 %) определялись тендиниты подостной мышцы. Кроме того, определялось умеренное истончение субакромиальной жировой клетчатки, локальное скопление жидкости в субакромиальном пространстве, которое было сужено. У 5 пациентов (7,3 %) отмечались тендиниты подлопаточной мышцы и локальное скопление жидкости в субклювовидном пространстве, которое также было сужено.

При рентгенографии и СКТ у всех этих больных были выявлены признаки артроза акромиально-ключичного и плечевого суставов 1-ой и 2-ой стадий и сужение субакромиального или субклювовидного расстояния. В 3 случаях при СКТ дополнительно определялось снижение денситометрических показателей сухожилия надостной мышцы в субакромиальной области.

Приводим клиническое наблюдение

Больная Б., 1964 г.р., амб. карта No 563649

Жалобы: боль в правом плечевом суставе, ограничение подвижности в суставе.

Анамнез: больна в течении 1 года.

Боль в области плеча появлялась периодически, волнообразного характера. Травмы отрицает.

Объективный осмотр: отмечала болезненность при пальпации по наружной поверхности плеча, резистивные тесты были положительны на уровне сухожилий надостной мышцы и длинной головки двуглавой мышцы. Объем движений в плечевом суставе ограничен.

Симптомы натяжения, миофиксации и туннельной компрессии отсутствовали, сухожильные рефлексы и тонус мышц были сохранены, чувствительность не нарушена.

Лабораторные исследования: общий анализ крови, общий анализ мочи, б/х крови без патологических изменений.

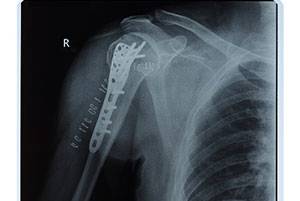

Рентгенография: артроз правого акромиально-ключичного и плечевого суставов 1-стадии, сужение субакромиального расстояния (рис. 2 а).

СКТ: артроз правого акромиально-ключичного и плечевого суставов 2-ой стадии, остеопороз головки плечевой кости, сужение субакромиального расстояния, субклювовидное расстояние в пределах нормы (рис. 2 б).

МРТ: артроз правого акромиально-ключичного и плечевого суставов 1 стадии, синдром сдавления ротаторов плеча 1 стадии (рис. 3 а, б, в).

Диагноз: синдром сдавления ротаторов плеча 1- ой стадии.

Лечение: курс лечебно-медикаментозных блокад. На фоне проведенного лечения состояние больной улучшилось.

Вторая стадия синдрома сдавления ротаторов плеча была выявлена у 38 человек (55,9 %) и характеризовалась фиброзными изменениями сухожилий ротаторов плеча с развитием тендинозов, появлением в них частичных надрывов. При МРТ у 25 человек (36, 8%) были выявлены тендинозы надостной мышцы, у 8 больных (11,7 %) - подлопаточной мышцы и у 5 пациентов (7,3 %) - подостной мышцы.

На мр-томограммах у всех больных отмечались неровность контуров вышеуказанных сухожилий, неоднородность мр-сигнала сухожилий на Т1-ВИ и Т2-ВИ, сужение субакромиального или субклювовидного расстояний, истончение или отсутствие субакромиальной жировой клетчатки. При рентгенографии, СКТ, МРТ у них также визуализировались признаки артроза акромиально-ключичного и плечевого суставов 2 и 3 стадий. При рентгенографии и СКТ было выявлено сужение субакромиального расстояния (менее 7мм). Кроме того, у 7 пациентов на аксиальных СКТ отмечалось сужение субклювовидного расстояния (менее 11мм).

Фронтальные MPR более наглядно демонстрировали сужения субакромиального и субклювовидного расстояний.

Приводим клиническое наблюдение

Больная В., 1957 г.р., амб. карта No 514145

Жалобы: на выраженную боль в области правого плеча, особенно при отведении руки назад и заведении ее за спину. Отмечала ограничение движений в плечевом суставе.

Анамнез: больна в течении 3 лет. Боль имела нарастающий характер по наружной поверхности плеча справа.

Лечилась в поликлинике по месту жительства, принимала консервативное лечение, но эффекта не было. Травмы отрицает.

Объективный осмотр: отмечала болезненность при пальпации по наруж-ной и передней поверхности плеча.

Отведение вытянутой руки назад и за спину было затруднено. Резистивные тесты сухожилий надостной, подлопточной мышц и длинной головки двуглавой мышцы были положительные.

Пальпация в их проекциях болезненна.

Симптомы туннельной компрессии отсутствовали. Чувствительность не нарушена. Сухожильные рефлексы низкие.

Лабораторные исследования: общий анализ крови, общий анализ мочи и б/х крови – без патологических изменений.

Рентгенография: артроз правого акромиально-ключичного и плечевого суставов 2- ой стадии, сужение субакромиального расстояния (рис. 4 а, б, в, г).

СКТ: артроз правого акромиально-ключичного и плечевого суставов 2-3 стадии, сужение субакромиального и субклювовидного расстояний (рис. 5 а, б, в).

МРТ: артроз правого акромиально-ключичного и плечевого суставов 2-й стадии, синдром сдавления ротаторов плеча 2-ой стадии с сужением субакромиального и субклювовидного расстояний (рис. 6 а, б и рис. 7 а, б).

Диагноз: синдром сдавления ротаторов плеча 2-й стадии.

Лечение консервативное: курс лечебно-медикаментозных блокад, противовоспалительная терапия, лечение хондропротекторами, физиотерапия; в дальнейшем на фоне ремиссии — ударно-волновая терапия. Состояние больной значительно улучшилось.

Третья стадия синдрома сдавления ротаторов плеча характеризовалась разрывом сухожилий ротаторов плеча и имела место в нашей работе у 6 (8,8 %) человек. При МРТ у этих больных отмеча-лось высокие стояние головки плечевой кости, выраженное сужение субакромиального пространства с локальным скоплением жидкости в нем, отсутствие сухожилия надостной мышцы в месте его крепления к головке плечевой кости.

При этом место разрыва было заполнено жировой тканью и кровоизлиянием.

При рентгенографии у этих больных отмечалось высокое стояние головки плечевой кости, резкое сужение субакромиального пространства. На фронтальных МРТ было выявлено резкое сужение субакромиального расстояния, высокое стояние головки плечевой кости, отмечалось отсутствие субакромиальной жировой прослойки.

На рентгенограммах, СКТ и МРТ определялись артроз акромиально-ключичного сустава с выраженными краевыми остеофитами, артроз плечевого сустава.

Приводим клиническое наблюдение

Больная Г., 1946 г.р., амб. карта No 513946

Жалобы: на выраженную боль в области правого плеча, вынужденное положение плеча.

Анамнез: больна в течении полугода. Боль появилась после катания на горных лыжах, постепенно усилилась и стала постоянной, максимально выражена ночью. Травмы отрицает.

Объективный осмотр: отмечала болезненность при пальпации плеча.

Движения ограничены. Вынужденное положение плеча. Резистивные тесты провести не представлялось возможным из-за резкого болевого синдрома.

Лабораторные исследования: общий анализ крови, общий анализ мочи и б/х крови без патологических изменений.

СКТ: артроз правого акромиально-ключичного и плечевого суставов 3 стадии. Высокое стояние головки правой плечевой кости, резкое сужение субакромиального пространства (рис. 8 а).

МРТ: Высокое стояние головки правой плечевой кости, резкое сужение субакромиального пространства.

Артроз правого акромиально-ключичного и плечевого суставов 3-ей стадии. Разрыв сухожилия надостной мышцы (рис. 8 б, в, г).

Диагноз: синдром сдавления ротаторов плеча 3-ей стадии (разрыв сухожилия надостной мышцы).

Лечение оперативное.

Синовиты акромиально-ключичного сочленения и плечевого сустава встречались у 49 (42,6 %) человек. Рентгенография была неинформативной в диагностике синовитов. При СКТ в мягкотканном режиме у 15 (23,4 %) пациентов в полости суставов определялось жидкостное содержимое, денситометрические показатели которого составляли 5-20 HU.

При синовитах МРТ являлась наиболее информативным методом исследования и выявила синовиты у всех 49 пациен тов. На мр-томограммах выявлялся суставной выпот в виде повышения интенсивности мр-сигнала на Т2-ВИ и понижения интенсивности мр-сигнала на Т1-ВИ. Чувствительность метода МРТ составляла 95 %, специфичность —95 %, в то время как чувствительность СКТ была 58 %, специфичность 90 %.

Таким образом, подтверждено значимое преимущество МРТ для выявления патологического скопления жидкости в полости суставов.

Теносиновиты ротаторов плеча определялись у 48 (41,7 %) пациентов. При СКТ только у 4-х больных были выявлены теносиновиты надостной мышцы.

СКТ-семиотика заключалась в увеличении диаметра сухожилия надостной мышцы с сохранением ее формы и четкости контуров.

При этом по периферии сухожилия определялось муфтообразное жидкостное содержимое с денситометрическими показателями 5-20 HU. Методом рентгенографии теносиновиты ротаторов плеча выявить не удалось ввиду ограничения возможности данного метода для визуализации этих структур.

Методом выбора для диагностики теносиновитов являлась МРТ, с помощью которой у 48 пациентов были выявлены теносиновиты различной локализации (рис. 9).

Наиболее часто определялись теносиновиты надостной мышцы (у 29 больных) и длинной головки двуглавой мышцы (у 25 пациентов) и реже встречались теносиновиты подлопаточной мышцы (у 18 больных).

На мр-томограммах определялось скопление жидкости под синовиальной оболочкой в виде участков повышения интенсивности мр-сигнала вокруг и вдоль сухожилий на Т2-ВИ и понижения интенсивности мр-сигнала на Т1-ВИ.

Чувствительность МРТ составляла 95 %. СКТ и РГ с одинаково низкой чувствительностью выявляли признаки теносиновитов ротаторов плеча. Специфичность всех трех методов была сопоставима и составляла: МРТ—95 %, РГ— 98,8 % СКТ— 98,2 %.

Тендинозы ротаторов плеча определялись у 45 (39,1 %) пациентов и возникали в результате вторичных дегенеративных изменений сухожилия из-за ухудшения их кровоснабжения или длительной микротравматизации.

Методом рентгенографии и СКТ тендинозы определялись только по наличию кальцинатов сухожилий (рис. 10).

Выявляемость тендинозов ротаторов плеча по данным полипозиционной рентгенографии составила 11,1 % (у 12 человек). С помощью СКТ диагностировали тендинозы у 20 (31,2 %) человек. По сравнению с рентгенографией при СКТ выявлялись более мелкие (до 1,5 мм) кальцинаты сухожилий ротаторов плеча и можно было более точно указать их локализацию, учитывая возможности мультипланарных реконструкций изображений.

По данным МРТ тендинозы были выявлены у 45 (39,1 %) человек. На мр-томограммах тендинозы характеризовались изменением диаметра и неоднородностью структуры сухожилий ротаторов плеча либо мелкими очагами повышения интенсивности мр-сигнала на Т1-ВИ и Т2-ВИ на фоне неизмененного сухожилия или его незначительного утолщения. Чаще встречались тендинозы надостной мышцы у 17 пациентов и длинной головки двуглавой мышцы у 16 человек, реже — подлопаточной мышцы (у 9 больных).

При тендинозах без признаков кальцификации чувствительность МРТ составляла 95 %, а СКТ значимо превосходила РГ по этому показателю (50 % против 16 % соответственно).

При этом специфичность всех трех методов была сопоставима (МРТ — 95 %, СКТ — 95,5 %, РГ — 91,1 %). Такое распределение показателей полностью отвечало особенностям использованных методик –МРТ позволяла лучше визуализировать тендинозы, а РГ и СКТ в отсутствии признаков кальцинации пораженных структур резко теряли чувствительность.

Подтверждение обратной закономерности было показано при исследовании отдельной подгруппы больных с кальцифицирующими тендинозами, в которой чувствительность СКТ составляла 95 %, МРТ — 56%.

Специфичность методов была сопоставимо высокой (МРТ —98 %, СКТ — 95 %, РГ — 97,1 %).

Околосуставные бурситы были выявлены у 36 (31,3 %) больных и характеризовались локальным скоплением жидкости в околосуставных сумках.

При рентгенографии только у 4-х пациентов были диагностированы субакромиальные бурситы по наличию кальцификатов в проекции сумки. При СКТ у 5 пациентов было выявлено жидкостное содержимое в субакромиальной сумке, денситометрические показатели которого составляли 5-20 HU. Аналогичные изменения наблюдались у 2-х больных в субклювовидной и у одного пациента в поддельтовидной сумке.

Методом выбора при выявлении бурситов являлась МРТ, с помощью которой были выявлены 19 субакромиальных, 9 подклювовидных и 9 поддельтовидных бурситов.

При этом на мр- томограммах определялся выпот в околосуставных сумках в виде повышения мр-сигнала на Т2-ВИ и понижения мр-сигнала на Т1-ВИ. Чувствительность МРТ была несопоставимо высокой по сравнению с РГ и СКТ и составляла 95 % против 13 % и 22 % соответственно (рис. 11, рис. 12).

Выводы

Полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что на современном этапе развития лучевой диагностики применения полипозиционной рентгенографии недостаточно для постановки диагноза плечелопаточного периартроза. Доказано преимущество МРТ в оценке выраженности патологических изменений у больных плечелопаточным периартрозом. МРТ позволяет оценить степень выраженности дегенеративных изменений сухожилий ротаторов плеча, определить количество выпота в полости плечевого и акромиально-ключичного суставов, околосуставных сумках и синовиальных влагалищах сухожилий.

СКТ рекомендуется применять в случаях, когда необходимо получить дополнительную информацию о состоянии кортикального слоя кости, субхондральных структур, о наличии мелких кальцификатов в области плечевого сустава и околосуставных мягких тканей.

Исаакян К.Г.,врач-ординатор кабинета РКТ, филиала №1поликлиники ОАО "Газпром"

Буковская Ю.В. , доктор медицинских наук ,заведующая кабинетом МРТ филиала №1 поликлиники ОАО "Газпром"

Список литературы

1. Вейн А. М., Авруцкий М. Я. Боль и обез боливание. – М.: Медицина, 1997. 277 с.

2. Волков А. З. Плечелопаточный периартроз // Мед. журн. Чувашии –1997. – No 1–2 (7). – С. 127–129.

3. Прудников О. Е. Повреждения вращающей манжеты плеча, сочетанные с поражением плечевого сплетения. Авторефер. дис.... д-ра мед. наук. — Санкт-Петербург, 1995, С. 41.

4. Смирнов А. В. Рентгенологическая диагностика изменений плечевого сустава // Consilium-medicum. –2004. – Т. 6. – No. 2, –С. 8–13.

5. Солоха О. А. Диагностика и лечение синдрома плечелопаточной периартропатии // Неврологический журнал. – 2006. - No 1(11). – С. 26–31.

6. Шаях А. Б. С. Тактика лучевого исследования при заболеваниях плечевого сустава. Дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук. – 2003, –191.

7. Широков В. А. Клиника, диагностика и лечение дегенеративно-дистрофических заболеваний плечевого пояса. Дис. на соиск. учен. степ. доктора мед. наук. – 2001, –11–114.

8. Bandholm T., Rasmussen L., Aagaard P. et al. Force steadiness, muscle activity, and maximal muscle strength in subject s with subacromial impingement syndrome // Muscle Nerve. – 2006. –V. 34 (5). – P. 631–639.

9. Berquist T. H. MRT of the muscu-losceletal system, 4th ed. // Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins. – 2001. – P. 773–841.

10. Broadhurst N. A., Barton C. A., Rowett D. et al. A before and after study of the impact of academic detailing on the use of diagnostic imaging for shoulder complaints in general practice//BMC Fam Pract. – 2007. – V. 27 (8). – P. 12.

11. Sanders T. G., Jersey S. L. Conventional radiography of the shoulder // Semin. Roentgenol. – 2005. – V. 40 (3). – P. 207–222.

12. Stoller D. W. Magnetic resonance imaging in ortopedic and sports medicine. Lippincott-Raven. – 1997. – P. 851 –993.

Теги: плечо

234567 Начало активности (дата): 03.05.2018 10:24:00

234567 Кем создан (ID): 989

234567 Ключевые слова: МРТ, рентген, плечо, предплечье, плечевой сустав, УЗИ, акромиально-ключивого сочленение, СКТ

12354567899

Похожие статьи

Травмы плечевого пояса и верхней конечностиЖалобы на боль в плече

Плечевая кость

Современное состояние проблемы диагностики и лечения закрытых диафизарных переломов плечевой кости, осложненных нейропатией лучевого нерва

Миотендинит области плечевого сустава