18.09.2025

18.09.2025

Стратегии и тактики ранней хирургической помощи пострадавшим с политравмами при переломах длинных костей: методология объективного выбора хирургической (сообщение 2)

Популярная в настоящее время европейская тенденция отказа от фик-сированных сроков ранней хирургической фиксации переломов крупных костей не является бесспорной

Эволюцию хирургии политравм к концу XX века определили два выдающихся события, первым из которых стало открытие роли системного воспаления в патогенезе тяжелых травм, что явилось фундаментальной базой концепции «двух ударов» в Европе и концепции «травматической болезни» (ТБ) в России. Они стали методологией двух основных стратегий хирургического лечения политравм: «классической» пятифазной стратегии G. Wolf и соавт. (1978) и «агрессивной» стратегии ортопедической реанимации A.R. Burgess (1985).

Вторым событием был стремительный прогресс технологии остеосинтеза крупных костей в 1990-е годы, что привело к созданию минимально инвазивного закрытого интрамедуллярного блокированного остеосинтеза [1] и малотравматичного наружного остеосинтеза аппаратами внешней фиксации (АНФ) [2].

Наиболее дискуссионными вопросами хирургического лечения политравм в остром периоде были и остаются сроки и способы фиксации переломов крупных костей. К началу XXI века по этой проблеме сформировался временной консенсус, основанный на раннем сроке хирургической фиксации этих переломов по двум тактикам. При «стабильном» состоянии пострадавших применялась тактика раннего полного объема травматологической помощи, или Early Total Care (ETC), L.B. Bone и соавт. (1989), при «нестабильном» — тактика двухэтапного хирургического лечения, или Damage Control Orthopedics (DCO), T.M. Sckalea и соавт. (2000) [3]. Однако практика показала, что большую часть политравм составляют пострадавшие, занимающие промежуточное положение: эта категория, обозначенная как «пограничная», стала предметом последующей 20-летней дискуссии по ее определению, характеристике и тактике лечения переломов крупных костей [4].

В 2005 году Н. С. Pape, R. Pfeifer, F. K. L. Klingebiel, S. Hal- vachizadeh и другими европейскими исследователями была разработана система объективной идентификации четырех групп пострадавших с политравмами: стабильные, пограничные, нестабильные и экстремальные. Система основана на простейших клинических и физиологических признаках и обозначена как CGS (The clinical grading system). В 2011—2014 годах американские травматологи N.J. Nahm, Т.А. Moore, Н.А. Vallier усовершенствовали ее, обозначив модифицированной (mCGS), и разработали новую тактику раннего надлежащего объема травматологической помощи для пограничной категории пострадавших — Early Appropriate Care (ЕАС). По протоколу при поступлении определялось значение следующих параметров: систолическое артериальное давление (САД), дефицит оснований, лактат крови, количество тромбоцитов, количество перелитых доз крови в день поступления, температура тела, тяжесть повреждения грудной клетки (AIS), внутренних органов (OIS), таза (АО/ ОТА), конечностей (AIS).

В соответствии с их значениями принималось решение об отнесении пострадавшего к одной из четырех групп и соответствующей тактике травматологической помощи: группе «стабильных» выполнялась тактика ЕТС, группам «нестабильных» и «экстремальных» — тактика DCO, группе «пограничных» — тактика ЕАС. Тактика ЕАС состояла в определении параметров mCGS через каждые 8 часов на протяжении 24—36 часов интенсивной терапии для принятия решения о надлежащем (полном или сокращенном) объеме хирургической фиксации перелома [5].

В 2015 году оригинальный способ мониторинга тяжести состояния пострадавших с политравмами на протяжении 24 часов интенсивной терапии для определения уровня их стабильности и, соответственно, выбора рациональной тактики травматологической помощи предложили европейские травматологи F. Hildebrand, R. Lefering, Н. Andruszkow и др., обозначив его как PTGS (Polytrauma Grading Score). Индекс тяжести рассчитывался по 6 признакам: САД, избыток оснований, международное нормализованное отношение (МНО), тяжесть повреждений по NISS, количество доз перелитой крови в день поступления, количество тромбоцитов. На этой основе в 2015 году Н. С. Раре, R. Pfeifer, S. Halvachizadeh и др. была сформулирована концепция Safe Definitive Surgery (SDS), а в 2017 году P.V. Giannoudis, V.P. Giannoudis, D.S. Horwitz разработали концепцию Prompt-Indivi- dualized-SafeManagement(PR.ISM) [6].

Методология лечения политравм в Российской Федерации формировалась на кафедре военно-полевой хирургии (ВПХ) Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (ВМА) с 1961 года, после открытия в клинике первого в стране противошокового отделения (ПШО) с противошоковой операционной, специализированного отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), научно-исследовательской лаборатории шока и терминальных состояний.

Цель исследования — оценка результатов внедрения методологии объективного выбора рациональной травматологической тактики при политравмах в остром периоде ТБ.

Первоначально методология оказания экстренной хирургической помощи пострадавшим с политравмами строилась на концепции «травматического шока у человека» А.Н. Беркутова (1968) и «классической» пятифазной стратегии G. Wolf. В 1973 году И.И. Дерябиным была сформулирована теория травматической ТБ, а в 1992 году — «концепция ТБ» с современной периодизацией и новая стратегия лечения политравм — «стратегия хирургической реанимации» Е.К. Гуманенко [7]. В последующие годы на базе современного толкования концепции ТБ на кафедре ВПХ ВМА была разработана, а затем апробирована в СПБ НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе стратегия «Полного объема многопрофильной специализированной хирургической помощи (МСХП) в остром периоде ТБ» [8].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Клиническое проспективное прямое научное исследование ближайших исходов лечения 172 пострадавших с политравмами в зависимости от применяемых тактик хирургического лечения переломов крупных костей выполнено в ведущем травмоцентре III уровня России — СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе в период 2022—2024 гг. Критериями включения были: 1) количество поврежденных областей тела > 2; 2) наличие > 1 тяжелого повреждения по AIS-98 > 3; 3) наличие шока или других форм тяжелого состояния; 4) срок доставки в травмоцентр < 1 часу; 5) лечение в ОРИТ не менее 12 часов. Критерии исключения: 1) возраст > 60 лет; 2) наличие манифестированных хронических заболеваний; 3) летальный исход в течение первых 24 часов. Средний возраст пострадавших составил 43,4 ±8,9 года, преобладали мужчины (64,2 %). Средняя тяжесть повреждений по ISS составила 26,66 ± 9,58, по NISS - 27,68 ± 10,79, по ВПХ-П (МТ) — 8,63 ± 6,87 балла. Средняя тяжесть переломов крупных костей по AIS-98 была равна 2,16 ± 0,99 балла. Средняя тяжесть состояния пострадавших по шкале ВПХ-СП составила 24,94 ± 9,01, по RTS — 6,89± 1,39 балла.

Предметом научного исследования явилась апробация оригинальной методологии объективного выбора рациональной тактики хирургической фиксации переломов крупных костей при стратегии «Полного объема МСХП в остром периоде ТБ» в травмоцентре III уровня мегаполиса. Дизайн исследования представляется стратификацией всех исследуемых пострадавших с политравмами на три лечебно-тактические группы по основному объективному критерию — тяжести состояния пострадавших по шкале ВПХ-СП, и последующей валидации групп по дополнительным объективным критериям: 1) тяжести повреждений по индексам AIS-98, ISS, NISS, шкале ВПХ-П (МТ); 2) объему кровопотери; 3) физиологическим параметрам тканевого метаболизма и системного воспалительного ответа. В динамике ТБ (поступление, 6, 12 и 24 часа) исследовались следующие физиологические показатели: индекс Алговера, гематокрит, лактат крови, дефицит оснований, количество тромбоцитов, МНО, С-реактивный белок (СРБ). Оценка результатов лечения пострадавших осуществлялась по следующим критериям: 1) летальность; 2) частота осложненного течения ТБ; 3) виды осложнений; 4) длительность лечения в ОРИТ и 5) длительность лечения в травмоцентре. Выделялись еледующие виды осложнений: 1) местные; 2) системные: острый респираторный дистресс-синдром взрослых (ОРДСВ), тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), пневмония; 3) генерализованные (сепсис, тяжелый сепсис, септический шок).

Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась с использованием программы StatTech v. 4.2.7. Количественные показатели, имеющие нормальное распределение, описывались с помощью средних арифметических величин (М) и стандартных отклонений (CD), границ 95% доверительного интервала (95% ДИ). Сравнение двух групп по количественному показателю, имеющему нормальное распределение, при неравных дисперсиях выполнялось с помощью t-критерия Уэлча. Сравнение трех и более групп по количественному показателю, имеющему нормальное распределение, выполнялось с помощью однофакторного дисперсионного анализа.

Различия считались статистически значимыми при р < 0,05.

Исследование выполнено в соответствии с этическими принципами Хельсинкской декларации (World Medical Association Declaration of Helsinki — Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects, 2013) и «Правилами клинической практики в Российской Федерации» (Приказ Минздрава РФ № 266 от 19.06.2003) с получением письменного согласия пациента на участие в использовании данных и одобрено локальным этическим комитетом ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» (протокол № 3/10 от 10.10.2023).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Научное исследование по апробации методологии объективного выбора рациональной тактики хирургической фиксации переломов крупных костей при политравмах в остром периоде ТБ проводилось в процессе оказания МСХП пострадавшим в ПШО, интенсивной терапии в ОРИТ и высокотехнологичного лечения в отделении сочетанной травмы.

Клинико-патогенетическая характеристика лечебнотактических групп пострадавших

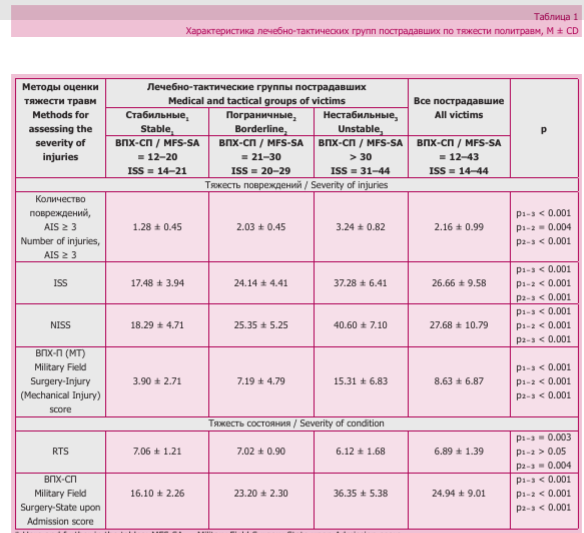

Методология выделения лечебно-тактических групп основана на стратификации всех пострадавших с политравмами на три однородные группы по признаку «тяжести состояния при поступлении», определяемому с помощью шкалы ВПХ-СП (табл. 1).

Важным анатомическим критерием, характеризующим степень тяжести политравм, является тяжелое повреждение, определяемое по шкале AIS-98 > 3 баллам. В соответствии с классификацией политравм Е.К. Гуманенко и др. наличие одного тяжелого повреждения определяет наиболее благоприятный прогноз, часто характеризует «стабильных» пострадавших и обозначает I вид политравм — «тяжелые сочетанные травмы» (1-я группа). Наличие двух тяжелых повреждений определяет положительный прогноз, характеризует «пограничных» пострадавших и обозначает II вид политравм — «политравмы» (2-я группа). Наличие трех тяжелых повреждений определяет неблагоприятный прогноз, характеризует «нестабильных» пострадавших и обозначает III вид политравм — «крайне тяжелые политравмы» (3-я группа) [9]. В то же время общую тяжесть политравм характеризуют способы, позволяющие суммировать баллы тяжести отдельных повреждений: шкала ВПХ-П (МТ) и индексы ISS и NISS (последние — с ограничением до 3 наиболее тяжелых повреждений).

Среди известных способов, объективно характеризующих тяжесть состояния пострадавших с политравмами при поступлении в травмоцентр, наиболее популярными являются шкала ВПХ-СП и индекс RTS. При этом шкала ВПХ-СП обладает наиболее высокой прогностической точностью (AUROC = 0,928 ± 0,19) [10].

Из таблицы 1 следует, что все перечисленные анатомические и функциональные признаки (за исключением RTS) с высокой степенью достоверности разделяют представленные лечебно-тактические группы пострадавших. Это

обстоятельство свидетельствует о том, что шкала ВПХ-СП является надежным способом медицинской сортировки пострадавших.

При реализации МСХП в ПШО важным фактором, влияющим на принятие тактических решений по очередности и объемам хирургического лечения отдельных повреждений, является доминирующее повреждение политравмы и его жизнеугрожающие последствия. Они же являются основной характеристикой лечебно-тактических групп.

Для группы стабильных пострадавших характерным было доминирование повреждений конечностей — 31 (53,4 %) пострадавший, реже — повреждение груди — (27,6 %) человек. Редко доминировали повреждения позвоночника — 5 (8,6 %), таза — 3 (5,2 %) и головы — 3 (5,2 %). Средняя тяжесть повреждений политравмы по ISS составила 17,48 ± 3,94 балла, средняя тяжесть состояния по ВПХ-СП - 16,10 ± 2,26 балла.

В группе пограничных пострадавших отчетливо выделялись две доминанты: грудь — 21 (35,0 %) и конечности — 19 (31,7 %) случаев. На 3-м месте был таз — 12 (20,0 %), и редко доминировали голова — 3 (5,0 %), позвоночник — 3 (5,0 %) и живот — 2 (3,3 %). Средняя тяжесть повреждений политравмы по ISS составила 24,14 ± 4,41 балла, средняя тяжесть состояния по ВПХ-СП - 23,20 ± 2,30 балла.

Группа нестабильных пострадавших характеризовалась доминированием тяжелых повреждений груди — 26 (48,1 %) и головы — (31,5 %). Редко доминировали таз — 6(11,1 %), живот — 4(7,4 %), конечности — 1 (1,9 %). Средняя тяжесть повреждений политравмы по ISS составила 37,28 ± 6,41 балла, средняя тяжесть состояния по ВПХ-СП — 36,35 ± 5,38 балла.

Все группы значимо различались по доминированию повреждений конечностей: р13 < 0,001, р12= 0,017, р2 3< 0,001. По доминированию повреждений головы статистически значимо выделялась 3-я группа, «нестабильных» пострадавших: р13< 0,001, р2 3< 0,001.

Таким образом, более чем у половины «стабильных» пострадавших доминирующим повреждением были переломы крупных костей, а тяжесть состояния в интервале 12—20 баллов свидетельствует о его компенсации, что определяло максимальные возможности для реализации тактики раннего полного объема травматологической помощи. В группе «пограничных» состояние пострадавших было тяжелее, интервал 21—30 характеризует уровень субкомпенсации, доминирование повреждений конечностей составляло 31,7 %, груди — 35,0 %, что свидетельствует о большей целесообразности тактики отсроченного полного объема травматологической помощи после устранения нарушений внешнего дыхания и стабилизации состояния до уровня компенсации <20 баллов в течение 3—9 часов. Группа «нестабильных» пострадавших отличалась декомпенсированным уровнем тяжести состояния, превышающим 30 баллов по ВПХ-СП, доминированием тяжелых повреждений груди и головы у 79,6 % пострадавших, что однозначно являлось показанием для двухэтапной тактики травматологической помощи

Организация многопрофильной специализированной хирургической помощи пострадавшим с политравмами в противошоковом отделении травмоцентра Пострадавшие поступали в ПШО травмоцентра, где экстренная медицинская помощь оказывалась им по стратегии «Полного объема МСХП в остром периоде ТБ», через 52,6 ± 11,7 минуты. Основными подразделениями ПШО являются противошоковая палата, полостная интегрированная операционная, травматологическая рентген-операционная и экспресс-лаборатория. На этой же территории экстренного блока располагаются кабинет компьютерной томографии, кабинет ангиографии с эндоваскулярной диагностикой и лечением. В состав дежурной бригады входят специалисты по всем видам диагностики, ответственный шоковый хирург, полостной хирург, травматолог, нейрохирург, шоковый анестезиолог-реаниматолог, а также соответствующие специалисты среднего медицинского персонала.

Пострадавшие из автомобиля скорой помощи в течение 6,34 ± 0,93 мин доставляются в ПШО, регистрируются, раздеваются, проходят частичную санитарную обработку. Сортировка пострадавших на 3 лечебно-тактические группы осуществляется по шкале тяжести состояния ВПХ-СП, которая одновременно является алгоритмом диагностики политравм. Первая группа — «стабильные» (ВПХ-СП = 12—20 балла) — при отсутствии полостных повреждений направляются в травматологическую операционную для интенсивной предоперационной терапии и раннего минимально инвазивного травматологического вмешательства на костях конечностей, таза или на позвоночнике. Вторая группа — «пограничные» (ВПХ-СП = 21—30 баллов) — при отсутствии показаний к неотложной операции направляются в противошоковую палату для интенсивной терапии и мониторинга физиологических параметров с целью определения рациональной травматологической тактики. Третья группа — «нестабильные» (ВПХ-СП > 30 баллов) — направляются в полостную операционную для выполнения неотложных и срочных полостных операций или в травматологическую операционную для выполнения неотложных и срочных операций на тазу и конечностях.

Экстренная диагностика начинается с момента поступления пострадавших в ПШО и продолжается в операционных и противошоковой палате. Она включает определение газового состава крови, биохимического и клеточного состава крови, лактата, СРВ, гематокрита, объема кровопотери, УЗИ грудной и брюшной полостей, МСКТ головы, шеи, груди, живота, таза, рентгенографию костей. Среднее время экстренной диагностики составляет ± 13,72 мин, а окончательная диагностика осуществляется на протяжении всего времени пребывания в ПШО.

Среднее время начала МСХП в ПШО определяется показаниями к экстренной хирургической помощи, на основании которых экстренные оперативные вмешательства делятся на три вида. Первый — неотложные, невыполнение которых неизбежно ведет к смерти. Они выполнены 33 (19,2 %) пострадавшим и начинались в противошоковых операционных в первую очередь, через 30,63 ± 13,72 мин: остановка внутреннего кровотечения в животе, груди, тазу, устранение напряженного пневмоторакса, а также операции при повреждении магистральных артерий, разрушениях и отрывах конечностей; 33 пострадавшим выполнено 35 неотложных операций.

Второй вид — срочные операции, невыполнение которых неизбежно ведет к развитию опасных для жизни инфекционных и неинфекционных осложнений (перитониту, анаэробной забрюшинной или тазовой флегмоне, сепсису или дислокации головного мозга, ишемии спинного мозга). Они выполнены 127 (72,8 %) пострадавшим и начинались в противошоковых операционных во вторую очередь, через 110,82 ± 39,82 мин. Это были операции при сдавлении головного или спинного мозга, по устранению «реберного клапана» или закрытого пневмоторакса, при повреждениях полых органов живота и таза, нестабильных переломах таза, открытых переломах крупных костей конечностей; у 32 пострадавших срочные операции сочетались с неотложными и выполнялись последовательно в ходе одного наркоза.

Третий вид — отсроченные операции, невыполнение которых ведет к развитию полиорганной дисфункции и тяжелых системных осложнений (жировой эмболии, ОРДСВ, ТЭЛА, пневмонии, сепсису). В третью очередь выполнено 318 отсроченных операций при закрытых переломах крупных костей конечностей, позвоночника, таза, эндоваскулярные оперативные вмешательства на внутренних органах живота и таза всем 172 (100,0 %) пострадавшим через 198,62 ± 143,07 мин после неотложных и (или) срочных. При этом отсроченные операции сочетались с неотложными у 27 пострадавших, со срочными — у 112.

Таким образом, 172 пострадавшим с политравмами и переломами крупных костей в 2 противошоковых операционных выполнено 478 операций, т. е. на одного пострадавшего в среднем приходилось 2,8 операции на всех областях тела. Общая длительность оказания МСХП в ПШО составила 4,10 ± 2,96 часа. После оказания МСХП пострадавшие получали интенсивную терапию в специализированном ОРИТ для политравм и последующее лечение в специализированном отделении сочетанной травмы.

Физиологические параметры тяжести состояния пострадавших и их динамика в остром периоде травматологической болезни

В основе концепции «безопасной хирургии» лежит мониторинг физиологических параметров жизненно важных функций и тканевого гомеостаза пострадавших на протяжении 24—36 часов после поступления [6]. Несмотря на иной подход к стратегии лечения политравм в целом и переломов крупных костей — в частности, в настоящем исследовании проанализирована эффективность рекомендуемых параметров для выделения лечебно-тактических групп и принятия тактических решений, а также представлена их динамика на протяжении первых 24 часов оказания МСХП в ПШО и интенсивной терапии в ОРИТ.

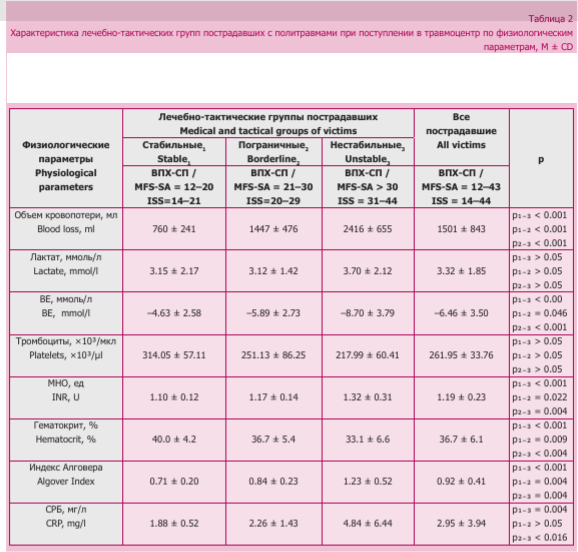

Как следует из таблицы 2, лечебно-тактические группы с большой степенью достоверности различались по объему кровопотери (р < 0,001) аналогично шкале ВПХ-СП (табл. 1). Подобная и близкая степень значимости различий отмечалась только по дефициту оснований, МНО, гематокриту и индексу Алговера. Отсутствовали различия между группами по содержанию лактата крови и количеству тромбоцитов, что свидетельствует о низкой информативности этих параметров для определения тактических решений в остром периоде ТБ (табл. 2).

Анализ состояния исследуемых физиологических параметров в динамике оказания МСХП по стратегии «Полного объема МСХП в остром периоде ТБ» и 3 тактикам хирургической фиксации переломов крупных костей показал существенные различия в их значениях между группами при поступлении и в динамике на протяжении 24 часов пребывания пострадавших в ПШО и ОРИТ. В каждой лечебно-тактической группе исследуемые параметры определялись в 4 точках:1) поступление в ПШО;

6 часов — завершение МСХП;

12 часов — завершение I (острого) периода ТБ; 4) 24 часа — раскрытие II периода ТБ (относительной стабилизации жизненно важных функций).

Динамика показателей в группе «стабильных» пострадавших соответственно срокам исследования представляется следующим образом. Индекс Алговера (баллы): 0,71 ± 0,20; 0,68 ± 0,10; 0,67 ± 0,10; 0,66 ± 0,10. Лактат крови (моль/л): 3,15 ± 2,17; 3,19 ± 1,82; 3,52 ± 2,33; 1,50 ± 0,43. Дефицит оснований (моль/л): —4,63 ± 2,58; -4,15 ± 2,85; -3,11 ± 2,09; -2,18 ± 1,34. Тромбоциты (х103/мкл): 314,05 ± 57,11; 200,55 ± 58,47; 187,91 ± 54,61; 171,35 ± 50,04. МНО (ед.): 1,10 ± 0,12; 1,14 ± 0,14; 1,12 ± 0,11; 1,43 ± 1,69. Эритроциты (х1012/л): 4,43 ± 0,53;

± 0,65; 3,48 ± 0,59; 3,26 ± 0,58. Гематокрит (%): 40,0 ± 4,2; 34,6 ± 6,7; 33,1 ± 4,8; 30,5 ± 5,5. Лейкоциты (х109/л): 17,72 ± 6,31;

± 5,38; 12,18 ± 4,00; 10,61 ± 2,65. СРБ (мг/л): 1,88 ± 0,52; 3,48 ± 0,33; 4,50 ± 0,46; 13,37 ± 2,00. ВПХ-СП (баллы): 16,10 + 2,26;

+ 2,60; 16,53 + 2,23; 15,79

± 2,12.

Представленные данные свидетельствуют о том, что большинство физиологических показателей в этой группе при поступлении не превышали нормы или соответствовали состоянию травматического стресса (лейкоцитоз, BE), а тяжесть состояния пострадавших по ВПХ-СП соответствовала уровню компенсации жизненно важных функций. Следовательно, существовала возможность выполнения тактики раннего полного объема травматологической помощи при закрытых переломах крупных костей в травматологической операционной ПШО. В то же время последующая динамика физиологических параметров после полного объема МСХП свидетельствовала о нарастании анемии и СВО, что требовало их направленной коррекции в ОРИТ.

Динамика показателей в группе «пограничных» пострадавших следующая. Индекс Алговера (баллы): 0,84 ± 0,23; 0,75 ± 0,12; 0,83 ± 0,61; 0,68 ± 0,11. Лактат крови (моль/л): 3,12 ± 1,42; 3,97 ± 1,90; 3,91 ± 2,24; 2,26 ± 1,01. Дефицит оснований (моль/л): —5,89 ± 2,73; -5,37 ± 2,69; -4,08 ± 3,12; -2,12 ± 2,96. Тромбоциты (х103/мкл): 251,13 ± 86,25; 185,51 ± 61,87; 166,47 ± 54,59; 143,22 ± 55,08. МНО (ед.): 1,17 ± 0,14; 1,21 ± 0,17; 1,23 ± 0,20; 1,17 ± 0,16. Эритроциты (х1012/л): 4,15 ± 0,57; 3,82 ± 5,33; 3,16 ± 0,57; 2,79 ± 0,56. Гематокрит (%): 36,7 ± 5,4; 28,8 ± 5,6; 27,9 ± 4,2; 27,4 ± 5,2. Лейкоциты (х109/л): 18,43 ± 7,39; 12,96 ± 5,26; 11,61 ± 3,71; 10,29 ± 3,43. СРБ (мг/л): 2,26 ± 0,43; 4,56 ± 1,97; 5,91 ± 2,04; 13,14 ± 1,50. ВПХ-СП (баллы): 23,20 + 2,30; 24,35 + 2,89; 23,38 + 3,60; 22,55 + 4,09.

В этой группе пострадавших тяжесть состояния при поступлении соответствовала уровню субкомпенсации по ВПХ-СП. Этому же соответствовали исследуемые физиологические параметры, что являлось противопоказанием к выполнению раннего полного объема травматологической помощи при закрытых переломах крупных костей. Положительная динамика в группе к периоду завершения МСХП, к 6 часам, отсутствовала по лактату, BE, эритроцитам, гематокриту, что являлось противопоказанием к выполнению тактик и раннего, и отсроченного полного объема травматологической помощи. В то же время у 18 (30,0 %) пострадавших эта тактика оказалась возможной при положительной динамике физиологических показателей и снижении балла тяжести состояния по ВПХ-СП <20. В целом по группе к 24 часам отмечена положительная динамика с достижением уровня компенсации по гемодинамике, лактату, BE, МНО. Несущественная отрицательная динамика после полного объема МСХП сохранялась по тромбоцитам, эритроцитам, гематокриту, что требовало направленной коррекции в ОРИТ.

Динамика исследуемых показателей в группе «нестабильных» пострадавших существенно отличалась. Индекс Алговера (баллы): 1,23 ± 0,52; 0,88 ± 0,30; 0,92 ± 0,36; 0,85 ± 0,24. Лактат крови (моль/л): 3,70 ± 2,12; 5,68 ± 3,96; 6,41 ± 5,61; 3,68 ± 3,29. Дефицит оснований (моль/л): —8,70 ± 3,79; -5,80 ± 3,97; -5,22 ± 3,17; —2,37 ± 3,77. Тромбоциты (х103/ мкл): 217,99±60,41; 136,28±56,60; 116,88±48,53; 103,50±40,26. МНО (ед.): 1,32 ± 0,31; 1,32 ± 0,26; 1,31 ± 0,27; 1,34 ± 0,34. Эритроциты (хЮ12/л): 3,64 ± 0,72; 2,87 ± 0,62; 2,87 ± 0,53; 2,62 ± 0,46. Гематокрит (%): 33,1 ± 6,6; 31,2 ± 6,2; 26,4 ± 6,4; 27,7 ±5,1. Лейкоциты (х109/л): 18,16 ± 7,00; 14,70 ± 5,85; 12,45 ± 4,77; 11,90 ± 4,47. СРБ (мг/л): 4,84 ± 0,44; 6,66 ± 1,17; 46,60 ± 2,06; 87,74 ± 5,16. ВПХ-СП (баллы): 36,35 + 5,38; 35,57 + 5,85; 34,81+ 6,47; 34,43 + 6,91.

В группе «нестабильных» пострадавших тяжесть состояния при поступлении соответствовала уровню декомпенсации по ВПХ-СП. Среди физиологических параметров на момент поступления в наибольшей степени был изменен в худшую сторону индекс Алговера, что свидетельствовало о серьезных нарушениях гемодинамики. Большой дефицит оснований является важным признаком метаболического ацидоза, тромбоцитопения — признаком гипокоагуляции. В отношении этой группы пострадавших дискуссии по поводу тактики травматологической помощи отсутствуют, однозначно выполняется двухэтапная тактика хирургической фиксации переломов крупных костей — DCO. К 24 часам, после оказания полного объема МСХП, отмечена слабая положительная динамика тяжести состояния по ВПХ-СП на уровне декомпенсации, относительная стабилизация гемодинамики и кислотно-щелочного состояния. Сохранялись гипокоагуляция, анемия, нарастал СВО, начинался II период ТБ, для которого характерно развитие полиорганной дисфункции/не- достаточности (ПОД/ПОН) и неинфекционных осложнений: жировая эмболия, ТЭЛА, ОРДСВ.

Таким образом, на основании представленной лечебно-тактической характеристики травматологического потока пострадавших травмоцентра III уровня, структуры и организации его работы можно сформулировать два положения. Первое: входящий поток политравм травматологического профиля травмоцентра III уровня существенно отличается от потоков пострадавших с сочетанными травмами крупных костей других стационаров, работающих по скорой помощи. Отличием является более частое нарушение жизненно важных функций в виде травматического шока, острой травматической дыхательной недостаточности или острой травматической мозговой комы. Второе: обязательным атрибутом политравм является ТБ, реализующаяся в виде 4 периодов, каждый из которых имеет свои клинические и патогенетические проявления. Третье: консервативные способы фиксации пе

реломов крупных костей (скелетное вытяжение, гипсовые лонгеты, шины) неэффективны для предотвращения ферментативной агрессии, эндотоксемии и СВО из нефиксированного травматического очага (перелома). Четвертое: жесткая фиксация переломов крупных костей при политравмах должна быть выполнена в течение первых 3—6 часов после поступления для предупреждения генерализации СВО, развития и прогрессирования ПОД/ПОН, неинфекционных и инфекционных осложнений.

Виды переломов крупных костей и тактики хирургической фиксации

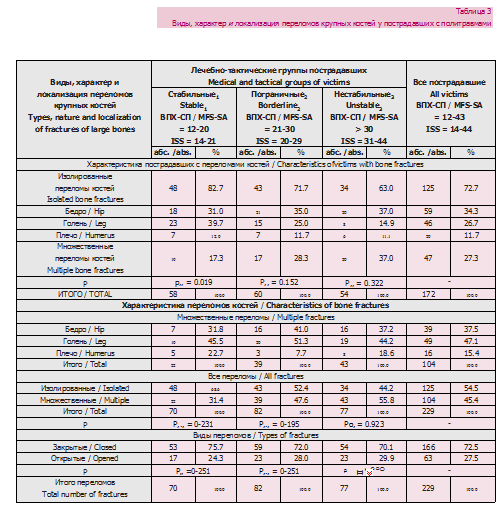

В настоящем исследовании крупными переломами костей считались переломы бедренной кости (и = 98), большеберцовой кости (и = 95) и плечевой кости (и = 36). Всего у 172 обследованных пострадавших с политравмами диагностированы 229 переломов крупных костей (табл. 3).

У 125 (72,7 %) пострадавших переломы костей были изолированными, у 47 (27,3%) — множественными. Среди всех переломов наиболее часто компонентом политравмы были переломы бедренной — 98 (42,8 %) и большеберцовой кости — 95 (41,5 %), значительно реже — переломы плечевой кости — 36 (15,7 %). Из таблицы 3 следует важный факт о том, что лечебно-тактические группы пострадавших не имели значимых различий ни по частоте множественных, ни по частоте открытых переломов. Этот факт свидетельствует, что тяжесть пострадавших с политравмами определяется прежде всего повреждением жизненно важных органов и систем, а также их жизнеугрожающими последствиями.

В то же время множественные переломы костей оказывали существенное влияние на течение ТБ, что проявлялось в замедленной динамике физиологических параметров, более частым развитием ПОД/ПОН у 26 из 47 пострадавших (55,3 %), ОРДС — у 1, ТЭЛА — у 3 и пневмоний — у 17 человек. Это объясняется как тяжестью политравмы в целом у 37 пострадавших 2-й и 3-й лечебно-тактических групп, так и тяжестью переломов крупных костей: у 12 пострадавших множественные переломы включали 3 крупные кости, а в 39 случаях из 47 компонентом множественных переломов была бедренная кость. Эти факторы были жесткими показаниями к запрограммированному двухэтапному хирургическому лечению (DCO).

Наиболее часто переломы крупных костей были закрытыми — 166 (72,5 %), реже открытыми — 63 (27,5 %). В то же время открытые переломы при политравмах, как правило, были сложными и тяжелыми. Так, при их классификации по R. Gustilo, J. Anderson (1976) I тип перелома был только у 3 пострадавших, II — у 19, IIIA — у 15, 111Б - у 22 и IIIC - у 4. При этом сложный перелом с обширным повреждением мягких тканей и магистральной артерии при некомпенсированной ишемии конечности относился к разрушению сегмента конечности и подлежал ампутации. Поэтому все открытые переломы крупных костей в процессе МСХП после первичной хирургической обработки раны фиксировались АНФ и лечились по тактике DCO.

Таким образом, при организации процесса МСХП по стратегии «Полного объема МСХП в остром периоде ТБ» решение о выборе рациональной тактики хирургической фиксации переломов крупных костей принимается в начале или в процессе МСХП руководителем многопрофильной бригады специалистов в течение первых 3—6 часов по методологии, изложенной нами ранее [10]. При принятии решения следует руководствоваться следующими положениями, апробированными в теории и на практике. Первое: консервативный временный метод фиксации перелома в виде ортеза, бандажа, ремня применяется только на операционном столе ПШО на период оказания МСХП. Второе: основным методом и средством объективной оценки тяжести состояния и медицинской сортировки пострадавших в ПШО для принятия лечебно-тактического решения является шкала ВПХ-СП. Третье: в соответствии с приоритетами МСХП хирургическая стабилизация открытых переломов крупных костей относится к категории срочных операций и выполняется во II очередь после неотложных; хирургическая стабилизация закрытых переломов крупных костей относится к категории отсроченных операций и выполняется в III очередь после срочных. Четвертое: оперативные вмешательства на крупных костях по тактикам раннего или отсроченного полного объема должны выполняться: а) при отсутствии предшествующих сложных операций, б) при отсутствии предшествующих нарушений жизненно важных функций, в) при компенсированной тяжести состояния пострадавшего по ВПХ-СП в пределах 12—20 баллов, г) в специализированной травматологической операционной ПШО и д) при возможности объективного мониторинга жизненно важных функций.

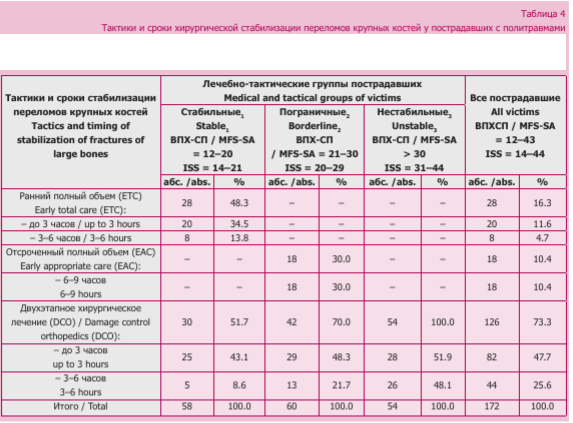

При организации МСХП по стратегии «Полного объема МСХП в остром периоде ТБ» в противошоковом отделении травмоцентра III уровня и при использовании оригинальной методологии объективного выбора рациональной тактики хирургической стабилизации переломов крупных костей у пострадавших с политравмами были получены следующие результаты (табл. 4).

Для хирургической фиксации переломов крупных костей у пострадавших с политравмами, определяемых по ISS в среднем 26,66 ± 9,58 балла, применялись три травматологические тактики. При этом отмечается отчетливое соответствие тактики лечебно-тактической группе пострадавших, определяемой, в свою очередь, тяжестью состояния пострадавших и тяжестью полученных повреждений. Так, первая из них — тактика раннего полного объема хирургического вмешательства (ЕТС) — применялась только 28 пострадавшим 1-й группы, что составило 48,3 % от пациентов этой группы и 16,3 % от всех пострадавших. Из 28 пострадавших 18 выполнен закрытый интрамедуллярный остеосинтез с блокированием, 10 пациентам выполнено 12 накостных остеосинтезов. Низкий удельный вес пострадавших с этой тактикой в группе обусловлен прежде всего множественными переломами крупных костей у 10 пострадавших, открытыми переломами у 13 и острыми нарушениями дыхания при ведущем повреждении груди у 7.

Реализация второй тактики — отсроченного полного объема хирургического вмешательства (ЕАС) — оказалась возможной только у 18 пострадавших 2-й лечебно-тактической группы, что составило 30,0 % от пациентов этой группы и 10,4 % от всех пострадавших. Только у этих 18 человек с доминирующими повреждениями конечностей в результате интенсивной терапии в противошоковой палате ПШО на протяжении 6—9 часов удалось достичь устойчивой компенсации их состояния на уровне < 20 баллов по шкале ВПХ-СП. Из 18 пострадавших 11 выполнен закрытый интрамедуллярный остеосинтез с блокированием, 7 — накостный остеосинтез пластинами.

Третья тактика — запрограммированного двухэтапного лечения (DCO) — была выполнена остальным 126 пострадавшим, что составило 73,3 %: 30 (17,5 %) пострадавшим 1-й группы, 42 (24,4 %) пациентам 2-й группы и всем 54 (31,4 %) пострадавшим 3-й группы. Третий этап тактики у «стабильных» пострадавших выполнялся на 7,77 ± 4,07 сутки; у «пограничных» — на 11,38 ± 6,13 сутки; у «нестабильных» — на 18,50 ±8,18 сутки.

Ближайшие исходы лечения

Ближайшие исходы лечения проанализированы по аналогии с европейскими протоколами метаанализа результатов лечения политравм. При оценке инфекционных осложнений (ИО) использована классификация, разработанная на кафедре ВПХ ВМА Е.К. Гуманен- ко, В.Ф. Лебедевым, А.С. Рожковым (2005). В ее основу положена концепция СВО и генерализации системного воспаления при тяжелых травмах, в соответствии с которой все осложнения делятся на три большие группы. Местные — осложнения, при которых воспаление и инфекционный процесс реализуются на местном тканевом уровне; они локализованы и ограничены морфофункциональным

барьером в очаге повреждения. Системные — осложнения, при которых воспаление и инфекционный процесс переходят на системный уровень в результате избыточной альтерации, включения системных медиаторов воспаления и системы эндотелия микрососудов. Генерализованные — осложнения, при которых повреждаются местные и системные барьеры, микроорганизмы попадают в системный кровоток, реализуется 3-я фаза СВО.

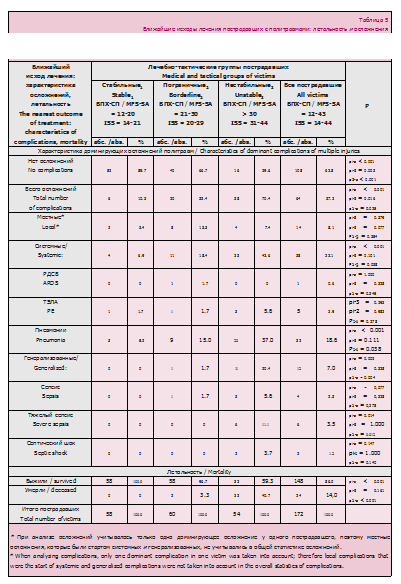

Характеристика ближайших исходов лечения политравм в травмоцентре III уровня осуществлялась по летальности, типу течения ТБ, частоте и характеру осложнений, длительности лечения в ОРИТ и в травмоцентре (табл. 5).

Из таблицы 5 следует, что из 172 пострадавших 148 выжили, а 24 умерли от осложнений политравм, летальность составила 14,0 %. Летальные исходы у 19 пострадавших произошли в период 4—10-х суток ТБ, что соответствует ее III периоду, у 5 человек — в более поздние сроки. Причинами летальных исходов были осложнения политравм: тяжелый сепсис и септический шок — 8, ОРДСВ — 1, ТЭЛА — 4, пневмонии — 11 случаев.

У 64 (37,2 %) пострадавших в процессе лечения развились осложнения политравм. Таким образом, ТБ у исследуемых пострадавших протекала по трем типам: 1) осложненное течение с летальным исходом — 24 (14,0 %) пострадавших, 2) осложненное течение с выздоровлением — 40 (23,2 %) человек и 3) благоприятное течение без осложнений — 108 (62,8 %) пациентов.Местные ИО развились у 41 пострадавшего с открытыми переломами преимущественно типа IIIA, IIIB и IIIC в виде некрозов и нагноений мягких тканей, абсцессов, флегмон, неклостридиальной анаэробной инфекции. У 27 пострадавших тяжелые формы местных ИО стали причиной системных и генерализованных осложнений, поэтому не учитывались в общей статистике. Системные осложнения развились у 38 (22,1 %) человек. Для регистрации ОРДСВ, ТЭЛА, жировой эмболии, пневмонии использовались европейские критерии метаанализа. Основным видом системных осложнений была пневмония у 32 пострадавших, что составило 18,6 %. Генерализованные ИО развились у 12 пострадавших преимущественно 3-й группы, причем тяжелые формы — у 8 человек, что явилось причиной смерти.

Усредненная длительность лечения пострадавших с политравмами в ОРИТ составила 4,34 ± 3,32 суток. При этом она значимо (р < 0,001) различалась в лечебно-тактических группах: 1-я — 1,41 ± 0,79, 2-я - 3,33 ± 1,88, 3-я - 10,33 ± 4,42 суток. Общая длительность лечения пострадавших в травмоцентре составила 25,81 ± 13,88 суток. Она также значимо (р < 0,001) различалась в лечебно-тактических группах: 1-я — 17,87 ± 9,41, 2-я - 28,85 ± 13,24, 3-я -35,50 ± суток.

ВЫВОДЫ

Решение о травматологической тактике при политравмах должно приниматься в течение первых 3—6 часов: в начале или в процессе многопрофильной специализированной хирургической помощи.

Для объективного выбора рациональной травматологической тактики пострадавших с политравмами целесообразно разделять на три лечебно-тактические группы по шкале ВПХ-СП: «стабильная» — 12—20 баллов; «пограничная» — 21—30 баллов; «нестабильная» — > 30 баллов.

Тактика раннего полного объема выполнялась 28 (16,3 %) «стабильным» пострадавшим с закрытыми переломами крупных костей; тактика отсроченного полного объема выполнена 18 (10,4 %) «пограничным» пострадавшим при стабилизации состояния до 20 баллов по ВПХ СП; всем остальным 126 (72,3 %) пострадавшим выполнена тактика двухэтапного хирургического лечения.

При анализе осложнений учитывалось только одно доминирующее осложнение у одного пострадавшего, поэтому местные осложнения, которые были стартом системных и генерализованных, не учитывались в общей статистике осложнений.

When analyzing complications, only one dominant complication in one victim was taken into account; therefore local complications that were the start of systemic and generalized complications were not taken into account in the overall statistics of complications.

ЛИТЕРАТУРА

Bekos A, Sioutis S, Kostroglou A, Saranteas T, Mavrogenis AF. The history of intramedullary nailing. Intern. Orthop. 2021; 45(2): 13551361.

Gumanenko EK, Bobrovsky NG, Plakhotnikov BA, Boyarintsev VV. Treatment of combined fractures of long bones and pelvic bones with universal rod devices of the KST-1 set. Abstracts of the 6th Congress of Traumatologists-Orthopedists of the CIS. Yaroslavl, 1993. 57-58. Russian (Гуманенко Е. К., Бобровский Н. Г., Плахотни- ков Б. А., Бояринцев В.В. Лечение сочетанных переломов длинных костей и костей таза универсальными стержневыми аппаратами комплекта КСТ-1 // Тезисы докладов 6-го съезда травмато- логов-ортопедов СНГ. Ярославль, 1993. С. 57-58.)

Volpin G, Pfeifer R, Saveski J, Hasani I, Cohen M, Pape H-C. Damage control orthopaedics in polytraumatized patients - current concepts. J. Clin. Orthop. Trauma. 2021; 12(1): 72-82.

Pape HC, Halvachizadeh S, Leenen L, Velmahos GD, Buckley R, Giannoudis PV. Timing of major fracture care in polytrauma patients - An update on principles, parameters and strategies for 2020. Injury. 2019;50(10):1656-1670. doi: 10.1016/j.injury.2019.09.021.

Pfeifer R, Klingebiel FKL, Halvachizadeh S, Kalbas Y, Pape HC. How to clear polytrauma patients for fracture fixation: results of a systematic review of the literature. Injury. 2023; 54(2):292-317.

Kalbas Y, Heining SM, Kaiser A, Klingebiel FKL, Pfeifer R, Wanner GA,

et al. Fracture fixation in polytraumatized patients from an interdisciplinary early total/appropriate care to the safe definitive surgery concept. Front. Med. 2024; 11 (1362986):1-8. doi: 10.3389/ fmed.2024.1362986.

Gumanenko EK. Polytrauma and traumatic disease: clinical aspects

of the problem. Polytrama: traumatic disease, dysfunction of the immune system, modern treatment strategy. Edited by Gumanen- ko EK, Kozlov VK. Moscow: GEOTAR-Media, 2008. P. 105-150. Russian (Гуманенко Е. К. Политравма и травматическая болезнь:

клинические аспекты проблемы // Политрама: травматическая болезнь, дисфункция иммунной системы, современная стратегия лечения / под ред. Е. К. Гуманенко, В. К. Козлова. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2008. С. 105-150.)

Gumanenko EK, Zavrazhnov AA, Khromov AA, Zharovskikh OS,

Dedov AA. Strategy of the full volume of multidisciplinary specialized surgical care in the acute period of traumatic disease - a new strategy for the treatment of severe combined injuries and polytrauma. Almanac of the A.V. Vishnevsky Institute of Surgery. 2022; 1:714-715. (Theses of the XIV Congress of Surgeons of Russia). Russian (Гуманенко Е. К., Завражнов А. А., Хромов А. А., Жаров- ских О. С., Дедов А. А. Стратегия полного объема многопрофильной специализированной хирургической помощи в остром периоде травматической болезни - новая стратегия лечения тяжелых сочетанных травм и политравм // Альманах Института хирургии им. А.В. Вишневского. 2022. №1. С. 714-715.) (Тезисы XIV Съезда хирургов России)

Gumanenko EK, Zavrazhnov AA, Suprun AYu, Khromov AA. Severe

combined trauma and polytrauma: definition, classification, clinical characteristics, treatment outcomes. Polytrauma. 2021; (4):6-17. Russian (Гуманенко Е. К., Завражнов А. А., Супрун А. Ю., Хромов А. А. Тяжелая сочетанная травма и политравма: определение, классификация, клиническая характеристика, исходы лечения // Политравма. 2021. №4. С. 6-17.)

Gumanenko EK, Khromov AA, Linnik SA, Suprun AYu, Chapurin VA, Shinkarenko DV et al. Strategies and tactics of early surgical care for victims with multiple injuries in long bone fractures: methodology of objective choice of surgical tactics. Polytrauma. 2024; (2):33-43. Russian (Гуманенко Е. К., Хромов А. А., Линник С. А., Супрун А.Ю., Чапурин В. А., Шинкаренко Д.В. и др. Стратегии и тактики ранней хирургической помощи пострадавшим с политравмами при переломах длинных костей: методология объективного выбора хирургической тактики// Политравма. 2024. №2. С. 33-43.)

Сведения об авторах:

Гуманенко Е.К., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой экстремальной медицины, травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России; ведущий научный сотрудник ГБУ «СПБ НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе», г. Санкт-Петербург, Россия.

Гаврищук Я.В., к.м.н., заведующий противошоковым отделением ГБУ «СПБ НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе»; доцент кафедры экстремальной медицины, травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, г. Санкт-Петербург, Россия.

Хромов А.А., д.м.н., профессор, профессор кафедры экстремальной медицины, травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России; профессор кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург, Россия.

Пивоварова Л.П., д.м.н., руководитель отдела лабораторной диагностики ГБУ «СПБ НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе», г. Санкт-Петербург, Россия.

Линник С.А., д.м.н., профессор кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург, Россия.

Теги: политравма

234567 Начало активности (дата): 18.09.2025

234567 Кем создан (ID): 989

234567 Ключевые слова: политравма, стратегия лечения политравм, травматологические тактики, переломы крупных костей, объективный выбор тактики

12354567899

Похожие статьи

Эндовидеохирургические методы диагностики и лечения торакоабдоминальных травмРентген на дому 8 495 22 555 6 8

Сравнительный анализ различных модификаций остеосинтеза интрамедуллярными эластичными стержнями при лечении детей с внесуставными переломами проксимального отдела плечевой кости

Опыт ведения беременности с минно – взрывной травмой

Лечение отечно-болевого синдрома при сочетанной