02.09.2025

02.09.2025

Сравнительный анализ различных модификаций остеосинтеза интрамедуллярными эластичными стержнями при лечении детей с внесуставными переломами проксимального отдела плечевой кости

Актуальность исследований методов и результатов лечения детей с переломами проксимального отдела плечевой кости обусловлена распространенностью переломов данной локализации и отсутствием единого подхода к реабилитации данных пациентов, что создаёт необходимость определения тактики лечения, учитывающей особенности детского организма и специфику различных типов переломов

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы лечения детей с переломами проксимального отдела плечевой кости связана не только с высокой распространенностью травмы данной локализации, на которую приходится 14 % травм верхней конечности и 1,45-2 % всей скелетной травмы [1, 2], но и длительному нарушению функции верхней конечности после проведенного лечения, в особенности у детей старшего возраста [3].

Увеличение частоты травм опорно-двигательного аппарата, включая множественные и сочетанные повреждения, а также растущие требования со стороны пациентов к качеству жизни обуславливают необходимость внедрения современных малоинвазивных хирургических методов при лечении детей с переломами проксимального отдела плечевой кости. Малоинвазивные технологии позволяют обеспечить раннюю реабилитацию и максимально восстановить функциональные возможности верхней конечности [4].

Лечение детей с переломами проксимального отдела плечевой кости сопряжено с рядом сложностей, связанных с анатомо-биомеханическими характеристиками этого сегмента.

Основные факторы, затрудняющие лечение: малый размер проксимального отломка, что усложняет его стабилизацию и фиксацию; высокая подвижность костных фрагментов из-за мышечного воздействия и биомеханической нагрузки на плечевой сустав; локализация перелома в области эпифизарных пластинок, повышающая риск нарушений дальнейшего развития кости [5]. Данные особенности требуют применения специализированных методик для минимизации осложнений и восстановления функциональной активности конечности.

Цель работы — сравнить результаты применения двухстержневой и одностержневой модификаций интрамедуллярного остеосинтеза эластичными стержнями при лечении детей с внесуставными переломами проксимального отдела плечевой кости

Среди хирургических методов лечения переломов плечевой кости наиболее предпочтительными являются малоинвазивные технологии, минимизирующие риск осложнений.

Одним из таких методов является FIN (англ.: Flexible Intramedullary Nailing), который обеспечивает стабильную фиксацию отломков за счет гибких внутрикостных стержней, позволяет сократить сроки реабилитации, обеспечить раннюю активизацию пациентов и возвращение к повседневной активности [6-8].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведен анализ хирургического лечения детей (n = 71) с переломами проксимального отдела плечевой кости, получивших хирургическое лечение на базе ОДКБ им. Красного креста (Курган) с 2016 по 2023 гг. В контрольную группу включены пациенты (n = 32), оперированные с использованием технологии двухстержневой конфигурации, истории болезни анализировали ретроспективно. В основную группу включены пациенты проспективного исследования (n = 39), оперированные с использованием технологии одностержневого интрамедуллярного остеосинтеза.

Критерии невключения для обеих групп: пациенты с тяжелой черепно-мозговой травмой (ЧМТ), ангионеврологические осложнения перелома, патологические переломы плечевой кости, отказ пациента / законного представителя пациента принимать участие в исследовании.

Настоящее исследование проведено в соответствии с Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека» с учетом поправок 2000 г.

У всех пациентов анализировали данные по следующим параметрам: возраст, пол, локализация травмы, механизм повреждения, тип перелома в соответствии с классификацией AO PCCF (англ.: Pediatric Comprehensive Classification of Long-Bone Fractures) [9], наличие сопутствующих травм, состояние периферических нервов и сосудов, послеоперационные осложнения, сроки госпитализации и сроки удаления имплантата. Продолжительность болевых ощущений оценивали по потребности в анальгетиках.

Расположение костных фрагментов, фиксирующих устройств и стадии сращения перелома, анализировали с помощью исследования рентгенограмм в стандартных проекциях.

Осмотр пациентов на амбулаторном этапе производили не реже одного раза в месяц. Для оценки функционального восстановления и удовлетворенности пациентов полученным лечением использовали опросник OuickDASH [10], данный опросник валидирован для детей в возрасте от 8 до 18 лет и является сокращённой версией оригинальной анкеты «Нарушения функций руки, плеча и кисти» (DASH).

Средний возраст пациентов на момент получения травмы составил (11,28 ± 2,78) лет (от 7 до 15) в основной группе и (11,15 ± 2,45) лет (от 6 до 16) в контрольной группе.

Давность травмы на момент хирургического пособия — от 16 час. до 7 сут. в основной группе и от 14 час. до 11 сут. в контрольной группе. В представленных группах не было достоверного различия по возрасту и половому распределению.

Наиболее частым механизмом травмы было падение с высоты собственного роста в бытовых условиях, зарегистрированное в 22 (69 %) случаях контрольной группы и 26 (67 %) случаях основной группы. Прочие механизмы включали падение с велосипеда или самоката (четыре пациента в обеих группах), травмы во время занятий спортом, включая единоборства, (три случая в обеих группах), высокоэнергетические повреждения (три пациента в контрольной группе и шесть пациентов в основной группе).

У трех детей контрольной группы и пяти детей основной группы перелом плечевой кости сопровождался закрытой ЧМТ по типу сотрясения головного мозга. В одном случае у семилетнего пациента контрольной группы, получившего травму в результате дорожно-транспортного происшествия, диагностировали сочетание перелома плечевой кости, ЧМТ и перелома бедра.

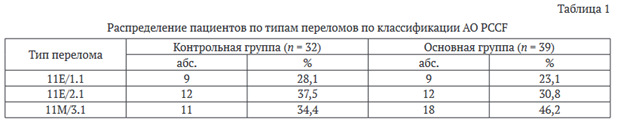

Во всех наблюдаемых случаях в обеих группах переломы были закрытыми. Распределение переломов по классификации AO PCCF представлено в таблице 1.

Статистический анализ данных исследования выполняли с использованием программного обеспечения Statistica 12.0 (StatSoft Inc.) на персональном компьютере. Результаты представлены в формате среднего арифметического (M) и стандартной ошибки среднего (± т) для количественных показателей. Для сравнения средних значений между группами применяли t-критерий Стьюдента, эффективный при работе с выборками, соответствующими нормальному распределению. Для проверки соответствия распределения качественных признаков ожидаемому при нулевой гипотезе использовали критерий Пирсона (%2). Статистически значимыми считали различия p ^ 0,05.

Хирургическая техника

В случае применения одностержневой конфигурации интрамедуллярного остеосинтеза операцию проводят под общим наркозом. Пациента укладывают на операционный стол в положение на спине с возможностью придания «позы приветствия», — отведение плечевого сустава до прямого угла со сгибанием локтевого сустава 90°.

Входное отверстие в дистальной части латеральной колонны формируют с помощью костного шила на 10-20 мм проксимальнее латерального надмыщелка с предварительным кожным разрезом. В костномозговой канал вводят титановый стержень с предварительно изогнутым концом, используя Т-образную рукоятку. Репозиция достигается за счет аккуратной тракции и, как правило, требует отведения и внутренней ротации для устранения смещения.

Важно помнить, что центр вращения плечевой кости при переломах проксимального отдела, капсулопериостальный лоскут, располагается заднемедиально. Качество репозиции проверяют с помощью рентгеноскопии в переднезадней, боковой проекциях и проекции по C. Neer [11].

Если репозиция удовлетворительная, стержень вбивают в проксимальный эпифиз. В случаях неудовлетворительной репозиции из-за интерпоната мягких тканей в зоне перелома рекомендуется усиление деформации в обеих плоскостях, продвижение стержня до достижения зоны перелома и его вращение в области перелома с одновременной тракцией для освобождения зажатых тканей. Затем предварительно изогнутым стержнем фиксируют проксимальный фрагмент и поворачивают для устранения остаточного смещения.

После достижения удовлетворительной репозиции стержень импактируют в субхондральную кость через зону роста, чтобы обеспечить максимальную стабильность фиксации и предотвратить миграцию стержня. Стабильность фиксации перелома проверяют под рентгеноскопическим контролем, осуществляя ротацию плечевой кости.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Группы сопоставимы по всем предоперационным характеристиками. При операциях в обеих группах для оптимизации репозиции стержень предварительно изгибали на 10°.

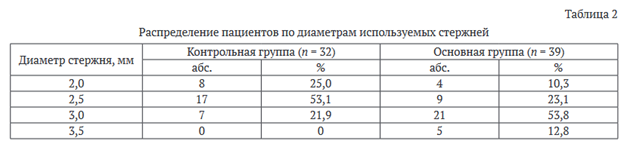

Диаметр стержня подбирали на основании предоперационной рентгенографии с учетом соотношения диаметра стержня к диаметру костномозгового канала в его наиболее узкой части. Для двухстержневой конфигурации данный коэффициент составил 0,3, для одностержневой конфигурации — 0,4 (с целью повышения стабильности фиксации). Диаметр стержней составил от 2,0 до 3,5 мм. В контрольной группе в восьми случаях использовали титановый стержень 2,0 мм, в 17 случаях — 2,5 мм, в семи случаях — 3,0 мм. Для пациентов основной группы применяли стержни 2,0 мм в четырех случаях, 2,5 мм в девяти случаях, 3,0 мм в 21 случае, 3,5 мм в пяти случаях (табл. 2).

В раннем послеоперационном периоде все пациенты использовали косыночный бандаж до купирования болевого синдрома, срок не превышал семи суток. В период иммобилизации проводили занятия пассивной ЛФК, после окончания иммобилизации переходили к активной ЛФК. Средняя продолжительность госпитализации составила (5,8 ± 2,6) суток в контрольной группе и (5,3 ± 2,1) суток в основной группе (р > 0,05). Это было обусловлено длительностью болевого синдрома и желанием пациента находиться в стационарных условиях.

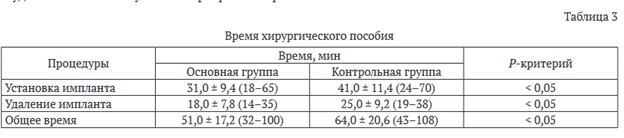

Время оперативного пособия статистически значимо отличалось в группах (табл. 3). Сокращение времени операции связано не только с меньшим количеством имплантатов и, следовательно, вдвое меньшим временем, необходимым для их постановки, но и техническим упрощением процедуры установки и удаления за счет отсутствия перекреста стержней.

Продолжительность болевого синдрома (оценка потребности в анальгетических препаратах и по шкале ВАШ) составила (3,7 ± 2,0) сут. для основной группы и (3,8 ± 2,1) сут. для контрольной. Дети обеих групп возобновили занятие в образовательных или дошкольных учреждениях в срок от шести до 15 дней.

На амбулаторном этапе детей осматривали с периодичностью 4-5 недель. На каждом приеме проводили клиническую оценку консолидации, включая пальпацию области перелома для исключения патологической подвижности и болевых ощущений при осевой нагрузке, а также оценку восстановления функции конечности. Функциональная оценка включала определение объема активных и пассивных движений в суставах верхней конечности, оценку мышечного тонуса и трофики. Особое внимание уделяли оценке отведения и ротации в плечевом суставе. Кроме того, проводили рентгенологическую оценку степени консолидации: исчезновение межотломковой щели, формирование костной мозоли однородной плотности, пересекающей линию перелома, полное восстановление кортикального слоя кости.

Клинические признаки сращения перелома отмечены у всех пациентов обеих групп в период от одного до двух месяцев. Решение об удалении имплантов принимали на основании комплексной клинико-рентгенологической оценки. В основной группе срок до удаления металлоконструкции составил (5,8 ± 1,2) мес., в контрольной группе — (5,9 ± 1,4) мес.

Оценку результатов оперативного лечения проводили с использованием шкалы J.M. Flynn [12]. Критерии оценки результатов включали несколько ключевых параметров, позволяющих оценить как клинические, так и функциональные результаты лечения. Согласно шкале отличные результаты получены в 37 (95 %) случаях в основной группе и в 31 (97 %) случае в контрольной группе, удовлетворительные результаты получены в двух (5 %) и одном (3 %) наблюдениях соответственно. Во всех случаях в обеих группах удовлетворительный результат связан с остаточной угловой деформацией менее 10°. Неудовлетворительных результатов среди исследуемых больных не зарегистрировано.

В связи с валидацией опросника OuickDASH для детей в возрасте от восьми лет, при прохождении опроса из основной группы исключен один ребенок, из контрольной группы — три ребенка в возрасте младше восьми лет. Через семь дней после операции у пациентов основной группы получен результат (20,16 ± 1,98) баллов, контрольной группы — (20,74 ± 2,21) баллов; после удаления стержня в основной группе — (0,81 ± 0,28) балла, в группе контроля — (0,74 ± 0,32) балла. Полученные после удаления стержней значения свидетельствуют о минимальных функциональных ограничениях, что соответствует отличным результатам лечения по шкале OuickDASH.

В контрольной группе зафиксировано четыре случая локального раздражения кожи в зоне введения стержней, осложнённого бурситом, и пять таких случаев выявлены в основной группе. Данное состояние не потребовало досрочного удаления имплантата, было успешно купировано после планового извлечения фиксатора в предусмотренные сроки и не повлияло на результат лечения.

Клинический пример

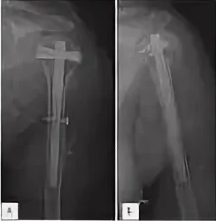

Пациент 12 лет поступил в приемный покой ОДКБ им. Красного креста 17.03.2022 с переломом плечевой кости 11Е/2.1. Анамнез травмы: упал с лестницы в школе в день обращения. Выполнено хирургическое лечение по технологии одностержневой модификации интрамедуллярного остеосинтеза (рис. 1).

ОБСУЖДЕНИЕ

В настоящее время большую часть пострадавших детского возраста с переломами проксимального отдела плечевой кости лечат консервативно. Высокий потенциал ремоделирования данного сегмента допускает значительное остаточное смещение [13]. Консервативное лечение, несмотря на свою популярность и эффективность, в большинстве случаев, особенно при сложных переломах или при переломах у детей старшего возраста, имеет ряд ограничений и рисков: вторичное смещение, длительная иммобилизация, сложность в соблюдении ограничительного режима [14, 15]. Высокий уровень запроса на качество жизни, необходимость быстрой социальной реинтеграции, желание избежать иммобилизации увеличивают количество сторонников хирургического метода лечения [16, 17].

Переломы проксимального отдела плечевой кости нередко отличаются нестабильностью, что делает выбор метода фиксации критически важным и во многом определяется квалификацией хирурга. Для фиксации переломов проксимального отдела плечевой кости у детей, требующих оперативного лечения, применяют различные методы, включая использование винтов, пластин, внешних фиксаторов, чрескожную фиксацию спицами или эластичный интрамедуллярный остеосинтез [18-20]. Наибольшее распространение получили чрескожная фиксация спицами Киршнера и интрамедуллярный остеосинтез, демонстрирующие схожую эффективность и удовлетворительные клинические исходы. Спицы Киршнера устанавливают перкутанно, они требуют послеоперационной иммобилизации конечности. Выступающие концы спиц способны вызывать раздражение мышц и мягких тканей, а также подвержены риску миграции [21]. При переломах со смещением интрамедуллярный стержневой остеосинтез является методом выбора по причине отличных функциональных исходов, низкой частоты осложнений и возможности ранней мобилизации [22], но и он не лишен недостатков. Интрамедуллярные методы, как правило, отличаются большей длительностью хирургического вмешательства, сопряжены с повышенной интраоперационной кровопотерей и необходимостью последующего удаления фиксирующих элементов [23, 24].

С целью минимизации длительности хирургического пособия предложена одностержневая модификация интрамедуллярного стержневого остеосинтеза. Первое упоминание данной методики принадлежит Y. Chee et al. [25], подтвердившим её эффективность на 11 клинических случаях. E. Samara et al. при оценке эффективности одного ретроградного эластичного стержня у 19 пациентов отметил стабильную фиксацию и отсутствие серьезных осложнений [26]. Техника рекомендована, в том числе и для детей старше 11 лет с низким потенциалом ремоделирования. Наши данные, полученные на расширенной выборке, согласуются с этими выводами.

Во всех случаях нашего исследования репозицию выполняли закрытым путем, что расходится с данными литературы, где описаны случаи интерпозиции мягких тканей и нерепонируемых переломов [27]. Препятствием к выполнению закрытой репозиции может быть интерпозиция надкостницы, дельтовидной мышцы или сухожилия длинной головки бицепса [28].

Применение второго стержня, по нашему мнению, не является обязательным, хотя и обеспечивает более равномерное распределение биомеханических нагрузок за счёт расходящегося воздействия на зоны растяжения и компрессии. Один стержень, создавая направленное компрессионное усилие вдоль вогнутости дуги, выполняет функцию внутренней шины, фиксируя фрагменты до консолидации перелома, а остаточный потенциал ремоделирования проксимального отдела плечевой кости может скорректировать допустимые рентгенологические деформации [29]. Отказ от использования второго стержня для предотвращения ротации проксимального сегмента обоснован потенциалом ремоделирования и адаптивными возможностями плечевого сустава, многоплоскостная подвижность которого нивелирует риски биомеханических нарушений [30].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведённого исследования свидетельствуют о клинической эффективности методики хирургического лечения детей с проксимальными переломами плечевой кости посредством ретроградного интрамедуллярного остеосинтеза в одностержневой конфигурации. У всех пациентов достигнуто рентгенологическое сращение с восстановлением полного безболезненного объема движений после удаления имплантата.

Методика одностержневого интрамедуллярного остеосинтеза обеспечивает сопоставимое с двухстержневой методикой функциональное восстановление поврежденного сегмента и общей активности ребенка, консолидация перелома наступает в обычные сроки. Использование одного стержня сокращает время операции, снижает затраты, упрощает установку и удаление имплантата по сравнению с двухстержневой техникой. Отсутствует необходимость в длительной иммобилизации. Отмечена высокая удовлетворённость результатами лечения среди детей и их родителей.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

Наттуветти P.P. Лечение переломов плечевой кости и их последствий на основе биомеханической концепции фиксации отломков. В кн: Наттуветти P.P., Чернышов А.А. Диагностика и лечение политравм. М.; 1999:169-170.

Shore BJ, Hedequist DJ, Miller PE, et al. Surgical management for displaced pediatric proximal humeral fractures: a cost analysis. J Child Orthop. 2015;9(1):55-64. doi: 10.1007/s11832-015-0643-2.

Ломтатидзе Е.Ш., Ломтатидзе В.Е., Поцелуйко С.В., Торопов Е.А. Анализ функциональных результатов внутреннего остеосинтеза при переломах проксимального отдела плечевой кости. Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2003;10(3):62-66. doi: 10.17816/vto200310362-66.

Гаврилов И.И., Брысук Г.П., Гайдук М.В. и др. Остеосинтез переломов проксимального отдела плечевой кости пластинами с угловой стабильностью. Травма. 2011;12(3):30-33.

Bahrs C, Zipplies S, Ochs BG, et al, Weise K. Proximal humeral fractures in children and adolescents. J Pediatr Orthop. 2009;29(3):238-242. doi: 10.1097/BPO.0b013e31819bd9a7.

Lascombes P, Nespola A, Poircuitte JM, et al. Early complications with flexible intramedullary nailing in childhood fracture: 100 cases managed with precurved tip and shaft nails. Orthop Traumatol SurgRes. 2012;98(4):369-375.

Flynn JM, Hresko T, Reynolds RA, et al. Titanium elastic nails for pediatric femur fractures: a multicenter study of early results with analysis of complications. J Pediatr Orthop. 2001;21(1):4-8. doi: 10.1097/00004694-200101000-00003.

Andreacchio A., Alberghina F., Canavese F. Применение эластичных стабильных интрамедуллярных стержней для лечения переломов длинных костей у пациентов с незрелым скелетом. Гений ортопедии. 2021;27(4):406-412.

Joeris A, Lutz N, Blumenthal A, et al. The AO Pediatric Comprehensive Classification of Long Bone Fractures (PCCF). Acta Orthop. 2017;88(2):129-132. doi: 10.1080/17453674.2016.1258533.

Kennedy CA, Beaton DE, Smith P, et al. Measurement properties of the OuickDASH (disabilities of the arm, shoulder and hand) outcome measure and cross-cultural adaptations of the OuickDASH: a systematic review. Oual Life Res. 2013;22(9):2509-2547

Neer CS 2nd, Horwitz BS. Fractures of the proximal humeral epiphysial plate. Clin Orthop RelatRes. 1965;41:24-31.

Flynn JM, Hresko T, Reynolds RA, et al. Titanium elastic nails for pediatric femur fractures: a multicenter study of early results with analysis of complications. J Pediatr Orthop. 2001;21(1):4-8. doi: 10.1097/00004694-200101000-00003.

de Cort BA, Ten Duis K, Govaert GAM, IJpma FFA. Proximal humeral fractures in children: large remodeling capacity, conservative treatment. Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5420. (In Dutch).

Bishop JY, Flatow EL. Pediatric shoulder trauma. Clin Orthop Relat Res. 2005;(432):41-48. doi: 10.1097/01.blo.0000156005.01503.43.

Dameron TB Jr, Reibel DB. Fractures involving the proximal humeral epiphyseal plate. J Bone Joint Surg Am. 1969;51(2):289-297.

Cruz AI Jr, Kleiner JE, Gil JA, et al. Inpatient surgical treatment of paediatric proximal humerus fractures between 2000 and 2012. J Child Orthop. 2018;12(2):111-116. doi: 10.1302/1863-2548.12.170220.

Chaus GW, Carry PM, Pishkenari AK, Hadley-Miller N. Operative versus nonoperative treatment of displaced proximal humeral physeal fractures: a matched cohort. J Pediatr Orthop. 2015;35(3):234-239. doi: 10.1097/BP0.0000000000000265.

Fernandez FF, Eberhardt O, Langendorfer M, Wirth T. Treatment of severely displaced proximal humeral fractures in children with retrograde elastic stable intramedullary nailing. Injury. 2008;39(12):1453-1459. doi: 10.1016/j.injury.2008.04.001.

Rowles DJ, McGrory JE. Percutaneous pinning of the proximal part of the humerus. An anatomic study. J Bone Joint Surg Am. 2001;83(11):1695-1699. doi: 10.2106/00004623-200111000-00012.

Wang Y, Wang O, Yao W, et al. Kirschner wire versus external fixation in the treatment of proximal humeral fractures in older children and adolescents: a comparative study. BMCMusculoskeletDisord. 2023;24(1):899.

Swarup I, Hughes MS, Bram JT, et al. Percutaneous Pinning of Pediatric Proximal Humeral Fractures. JBJS Essent Surg Tech. 2019;9(4):e33.1-6. doi: 10.2106/JBJS.ST.19.00002.

Hohloch L, Eberbach H, Wagner FC, et al. Age- and severity-adjusted treatment of proximal humerus fractures in children and adolescents-A systematical review and meta-analysis. PLoS One. 2017;12(8):e0183157.

Hutchinson PH, Bae DS, Waters PM. Intramedullary nailing versus percutaneous pin fixation of pediatric proximal humerus fractures: a comparison of complications and early radiographic results. J Pediatr Orthop. 2011;31(6):617-622. doi: 10.1097/ BPO.0b013e3182210903.

Freislederer F, Bensler S, Specht T, et al. Plate Fixation for Irreducible Proximal Humeral Fractures in Children and Adolescents — A Single-Center Case Series of Six Patients. Children (Basel). 2021;8(8):635. doi: 10.3390/children8080635.

Chee Y, Agorastides I, Garg N, et al. Treatment of severely displaced proximal humeral fractures in children with elastic stable intramedullary nailing. J Pediatr Orthop B. 2006;15(1):45-50. doi: 10.1097/01202412-200601000-00010.

Samara E, Tschopp B, Kwiatkowski B, et al. A Single Retrograde Intramedullary Nail Technique for Treatment of Displaced Proximal Humeral Fractures in Children: Case Series and Review of the Literature. JB JS Open Access. 2021;6(1):e20.00119. doi: 10.2106/JBJS. OA.20.00119.

Rajan RA, Hawkins KJ, Metcalfe J, et al. Elastic stable intramedullary nailing for displaced proximal humeral fractures in older children. J Child Orthop. 2008;2(1):15-19. doi: 10.1007/s11832-007-0070-0.

Bahrs C, Zipplies S, Ochs BG, et al. Proximal humeral fractures in children and adolescents. J Pediatr Orthop. 2009;29(3):238-242. doi: 10.1097/BPO.0b013e31819bd9a7.

Haering D, Raison M, Begon M. Measurement and description of three-dimensional shoulder range of motion with degrees of freedom interactions. JBiomech Eng. 2014;136(8). doi: 10.1115/1.4027665.

Bourgain M, Hybois S, Thoreux P, et al. Effect of shoulder model complexity in upper-body kinematics analysis of the golf swing. J Biomech. 2018;75:154-158. doi: 10.1016/j.jbiomech.2018.04.025.

Информация об авторах:

Дмитрий Игоревич Шабанов — врач — травматолог-ортопед, аспирант

Анатолий Анатольевич Коробейников — кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией

Теги: перелом проксимального отдела

234567 Начало активности (дата): 02.09.2025

234567 Кем создан (ID): 989

234567 Ключевые слова: перелом проксимального отдела плечевой кости, дети, остеосинтез, интрамедуллярный остеосинтез

12354567899

Похожие статьи

Среднесрочные результаты хирургического лечения пациентов с посттравматическим артрофиброзом локтевого суставаРентген на дому 8 495 22 555 6 8

Применение расчета максимальной допустимой нагрузки на бедренную кость после остеосинтеза

Роль изменений ремоделирования костной ткани в патогенезе остеопении у больных хроническим лимфоцитарным лейкозом

Сравнительный анализ результатов применения вариантов корригирующей остеотомии проксимального отдела большеберцовой кости