11.08.2025

11.08.2025

Среднесрочные результаты хирургического лечения пациентов с посттравматическим артрофиброзом локтевого сустава

Травма, хирургические вмешательства, посттравматический артрит и развитие гетеротопической оссификации являются одними из наиболее распространенных причин развития тугоподвижности локтевого сустава

Локтевой сустав имеет предрасположенность к ригидности из-за сложных суставных взаимоотношений, относительно небольшого внутрисуставного пространства, выраженного стабилизирующего комплекса коллатеральных связок и тесной взаимосвязи окружающих мышц, действующих как вторичные стабилизаторы [1—4].

Травма, хирургические вмешательства, посттравматический артрит и развитие гетеротопической оссификации являются одними из наиболее распространенных причин развития тугоподвижности локтевого сустава [5—7]. По данным ряда исследований, частота развития посттравматической контрактуры локтевого сустава достигает 20 % [8-10]. В 10-15 % случаев требуется хирургическое лечение этой патологии [11].

В1981 году B.F. Моггеу и соавт. провели исследование, которое позволило определить необходимый объем движений в локтевом суставе для осуществления ежедневных бытовых задач. Полученное значение дуги разгибания-сгибания в 30—130 град, легло в основу общепринятого условного определения тугоподвижность локтевого сустава [12].

Однако более поздние работы показали, что для некоторых повседневных действий, например при использовании мобильного телефона, требуется большая амплитуда сгибания [13].

Были также проведены другие исследования, которые определили минимальные пороговые значения для осуществления ежедневных бытовых функций, составляющие амплитуду 30—130 град, разгибания-сгибания и 50 град, пронации, 50 град, супинации. Выявлено, что снижение амплитуды сгибания- разгибания на 50 град, приводит к снижению функции сустава на 80 % [12-15].

Ряд авторов считают, что клинически значимая контрактура локтевого сустава — пациент-зависимый симптом, это не позволяет связать определение артрофиброза локтевого сустава с точными значениями ограничения объема движений. Условные значения, определяющие контрактуру локтевого сустава, обусловлены необходимой амплитудой движения для осуществления какого-то действия [5].

Неэффективность консервативного лечения в течение 6 месяцев, неудовлетворенность пациента объемом движений в локтевом суставе, амплитуда которого составляет менее 130—30 град, сгибания-разгибания считаются показаниями к хирургическому лечению [16, 17].

Артроскопический артролиз — набирающий популярность метод лечения, позволяющий добиться удовлетворительных клинических результатов, возможность его применения ограничена относительно легкими формами контрактуры сустава.

В различных исследованиях авторы говорят о меньшей частоте осложнений и более легкой реабилитации при артроскопических вмешательствах. Пациенты достигают сопоставимых результатов в приросте объема движений.

Однако амплитуда движений в локтевом суставе у пациентов этой группы изначально существенно больше, чем у тех, кому выполняли открытый артролиз. Критериями выбора в пользу открытых техник артролиза локтевого сустава являются обширные деформации суставных поверхностей, периарти- кулярные оссификаты, нейропатия или наличие металлофиксаторов [18-21].

Цель исследования — оценить среднесрочные результаты лечения больных с посттравматическим артрофиброзом локтевого сустава с использованием нового способа хирургического лечения и послеоперационного ведения посттравматического артрофиброза локтевого сустава.

Множество предложенных хирургических техник открытого артролиза локтевого сустава позволяют добиться увеличения объема движений, снижения болевого синдрома, регресса неврологических проявлений, однако отсутствие унифицированного алгоритма их применения, морфологическое многообразие фибротических и посттравматических изменений сустава обуславливают необходимость создания хирургической концепции для принятия решений при лечении контрактуры локтевого сустава [22—31].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведено ретроспективно-проспективное сравнительное одноцентровое нерандомизированное исследование, в котором приняли участие 43 пациента (14 (33 %) женщин и 29 (67 %) мужчин) с посттравматическим артрофиброзом локтевого сустава, находившиеся на лечении в университетской клинике травматологии и ортопедии РНИМУ им. Н.И. Пирогова на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова г. Москвы в 2019—2024 годах. Все пациенты имели посттравматическую контрактуру локтевого сустава 2—4 степени с деформацией локтевой и венечной ямок плечевой кости.

Деформацией считали наличие оссификатов, локализованных в ямках дистального отдела плечевой кости, что подтверждалось по данным компьютерной томографии (КТ).

Критерии включения в исследование:

пациенты с посттравматической контрактурой локтевого сустава 2—4 степени с деформацией ямок дистального отдела плечевой кости;

возраст от18 лет;

согласие на хирургическое лечение и на соблюдение рекомендаций в послеоперационном периоде.

Критерии невключения:

пациенты, которым показано тотальное эндопротезирование локтевого сустава;

пациенты, перенесшие открытый артролиз локтевого сустава в анамнезе;

пациенты, страдающие ревматоидным артритом и системными заболеваниями с суставным синдромом;

пациенты с нестабильностью локтевого сустава;

пациенты, не имеющие возможности прохождения индивидуальной реабилитации под контролем реабилитолога;

пациенты с инфекционным артритом локтевого сустава в анамнезе;

противопоказания к медикаментозной профилактике гетеротопических оссификатов.

В зависимости от метода хирургического лечения и послеоперационного ведения пациенты были распределены на две группы. В основную группу вошли 24 человека, проходившие лечение в 2021—2024 годах по разработанному унифицированному хирургическому протоколу с использованием нового способа оперативного лечения контрактуры локтевого сустава (патент на изобретение № 2830418). Использовался активный дренаж операционной раны, интраоперационно вводили 1,0 г транексамовой кислоты внутривенно, в послеоперационном периоде осуществлялась медикаментозная профилактика рецидива гетеротопической оссификации (целебрекс 200 мг 1 р/д в течение 3 недель), проводились сеансы рентген-терапии, пациенты проходили индивидуальную реабилитацию под наблюдением врача-реабилитолога. Группу сравнения составили 19 пациентов 2019—2021 годов, лечения которых осуществлялось с использованием заднего или латерального доступа, им не проводилось активное дренирование операционной раны, не вводилась транексамовая кислота, пациенты не принимали систематически НПВП, не получали рентген-терапию, реабилитацию проходили самостоятельно, в произвольном порядке.

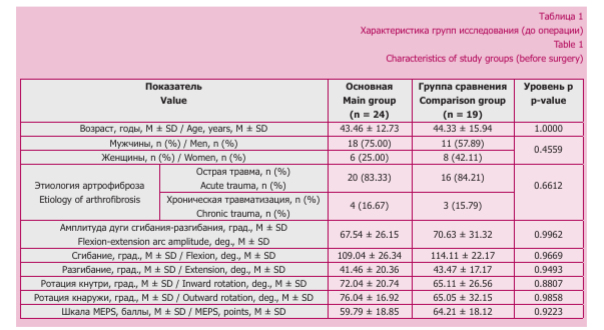

В таблице 1 приведена характеристика сравниваемых групп пациентов, участвовавших в исследовании. Анализ показателей возраста, этиологии артрофиброза, амплитуды сгибания-разгибания в локтевом суставе до операции, а также результатов оценки по шкале MEPS позволил сделать вывод об однородности и сопоставимости сравниваемых групп.

На дооперационном этапе и при контрольном осмотре, проведенном через 12 месяцев после оперативного лечения, осуществлялось измерение объема движений при помощи угломера, клиническое обследование при помощи функциональных тестов и заполнение шкалы-опросника (шкалы Mayo Elbow Performance Score (MEPS)).

При помощи КТ с трехмерной реконструкцией проводилась предоперационная подготовка, включающая топографию изменений суставных поверхностей и параартикулярной области.

Техники операции у пациентов групп исследования

В основной группе способ хирургического лечения заключался в выполнении заднего доступа к локтевому суставу, который дополнялся доступом к ямке локтевого отростка плечевой кости через дистальное сухожилие трехглавой мышцы плеча. Проводился релиз трехглавой мышцы плеча на протяжении ее дистальной сухожильной части.

Формировалось «окно», соединяющее венечную ямку и ямку локтевого отростка плечевой кости. Следующим этапом осуществлялась резекция оссификатов, расположенных в заднем и медиальном отделах локтевого сустава.

Производился релиз медиальной коллатеральной связки локтевого сустава, при котором иссечение рубцово-измененных тканей ограничивали задним и поперечным пучками медиальной коллатеральной связки локтевого сустава, сохраняя ее передний пучок. При наличии оссификатов в переднем и/или латеральном отделах локтевого сустава их резекцию осуществляли через «окно», сформированное путем разведения проксимальной части задней группы мышц предплечья.

У пациентов группы сравнения лечение заключалось в открытом артролизе локтевого сустава с использованием заднего и/или латерального доступов без учета морфологии деформации костей, образующих локтевой сустав.

Резекция оссификатов выполнялась без мягкотканного релиза капсульно-связочного аппарата в области медиального компартмента локтевого сустава. В протокол лечения не входило активное дренирование послеоперационной раны, интраоперационное введение транекса- мовой кислоты, рентген-терапия. Медикаментозная профилактика развития оссификатов систематически не проводилась. Реабилитацию пациенты проходили амбулаторно, в произвольном порядке, без контроля врача-реабилитолога или инструктора ЛФК.

Статистический анализ

Статистическая обработка данных производилась с использованием пакетов прикладных программ Statistica 10 и SAS JMP 11. Сравнения трех и более групп по числовым показателям осуществлялось с помощью непараметрического критерия Краскела — Уоллеса. Статистическая значимость различий групп для бинарных и номинальных шкал определялась с использованием критерия х2 Пирсона. Анализ динамики показателей для сравнения двух периодов осуществлялся на основе непараметрического теста Уилкоксона. Результаты представлены в виде средних значений со стандартным отклонением (М ± SD). Уровень статистической значимости был зафиксирован на уровне 0,05.

Исследование было одобрено этическим комитетом ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (Пироговский Университет) (протокол № 237 от 19.02.2024 г.). От пациентов получено информированное согласие на участие в исследовании и публикацию результатов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Сравнительный анализ амплитуды активных движений в локтевом суставе до и после операции, а также клинико-функциональных исходов по шкале-опроснику функции локтевого сустава MEPS статистически значимых различий между группами на дооперационном этапе не выявил. В динамике произошло статистически значимое улучшение по исследуемым показателям в обеих группах исследования (табл. 2).

Обе группы показали значительное улучшение по шкале MEPS после операции. Основная группа продемонстрировала больший прирост, достигнув 88,54 ± 18,44 баллов, что составило увеличение на 48,08 % относительно исходного уровня. Это может указывать на значимое улучшение функции локтевого сустава и возможность выполнения пациентом бытовых функций.

В обеих группах было достигнуто увеличение объема движений. В основной группе увеличение амплитуды сгибания-разгибания в локтевом суставе было статистически значимо выше, чем в группе сравнения, и составило 47,25 град., т.е. прирост на 70 % относительно исходного показателя.

Полученные данные указывают на статистически значимо лучший результат лечения в основной группе относительно группы сравнения.

ОБСУЖДЕНИЕ

Артрофиброз может развиваться вследствие острой и хронической травмы, хирургического вмешательства, гемартроза или инфекции, а также возникать идиопати- чески. Помимо потери объема движений, пациенты нередко страдают от хронического болевого синдрома и отека мягких тканей в области локтевого сустава. Длительные курсы физиотерапии и лечебной физкультуры зачастую дают неопределенные и противоречивые результаты, что приводит к необходимости поиска новых, преимущественно хирургических способов лечения [32].

Перед проведением исследования мы проанализировали данные опубликованных работ, а также оценили результаты лечения пациентов с артрофиброзом локтевого сустава в нашей клинике. Были выявлены основные причины, которые могли приводить к неудовлетворительным результатам. Среди них — дефекты диагностики, не позволяющие полноценно оценить морфологию костной деформации, что могло приводить к неверной интерпретации клинической картины. Например, гетеротопическая оссифика- ция или прочие костные изменения сопровождаются обширной рубцовой перестройкой окружающих сустав мягких тканей, приводящей к сохранению ригидности сустава при устранении соударения вследствие костных разрастаний.

Это не позволяло достигнуть полноценного релиза, который в ряде случаев должен включать в себя работу во всех отделах сустава, и не только на костных образованиях, а также на измененных мягких тканях. Анализ ошибок лег в основу разработанного способа оперативного лечения контрактуры локтевого сустава (патент на изобретение № 2830418), позволяющего расширить возможности хирургической коррекции артрофиброза локтевого сустава. Кроме того, важным этапом является достижение необходимой визуализации, требующей расширенного заднего доступа или комбинации латерального и медиального доступов, используя которые возможно соблюдать корректную этапность релиза локтевого сустава.

В. Vingerhoeds и соавт. сообщают об увеличении амплитуды движений в локтевом сустве с 94 до 114 град, при проведении открытого артролиза в модификации Outerbridge-Kashiwagi [33]. Проведение артролиза локтевого сустава путем релиза медиальной коллатеральной связки, по данным D.S. Ruch с соавт., способствовало увеличению объема движений в среднем на 34 град, в отдаленном послеоперационном периоде [31].

В нашем исследовании удалось достигнуть увеличения объема движений на 47,3 град, в основной группе, в то время как в группе сравнения этот показатель составил 20,1 град.

По нашим наблюдениям, данные методики не лишены недостатков:

операция Outerbridge-Kashiwagi ограничена в возможностях мягкотканного релиза, а релиз медиальной коллатеральной связки в большинстве случаев дает значительный прирост объема движений за счет амплитуды сгибания, но его выполнение целесообразно проводить пациентам без наличия костной деформации, а также существуют ограничения по достижению прироста разгибательного компонента.

Обнадеживающие результаты продемонстрировали D. Xiao и соавт., проводившие оперативное лечение с использованием комбинации латерального и медиального доступов.

Они сравнивали результаты лечения групп с использованием аппарата внешней фиксации, наложенного на 6—8 недель, и без него. Были получены сопоставимые результаты: увеличение арки движений с 25,8 до 132,1 град, в первой группе и с 26,7 до 133,5 град. — во второй.

Относительно высокая частота осложнений, большая длительность операции и трудоемкость лечения в совокупности с сопоставимыми результатами явились основанием для предпочтения авторами методики без использования аппаратов внешней фиксации [34].

Использование комбинации латерального и медиального доступов действительно позволяет добиться удовлетворительной визуализации переднего и заднего отделов локтевого сустава в большинстве случаев деформаций сустава. Однако в случаях тяжелых деформаций, при наличии металлофиксаторов, установленных через задний доступ к локтевому суставу, при выраженных оссификатах области ямки локтевого отростка плечевой кости необходимо выполнение артролиза через задний доступ, что позволяет достичь большей визуализации, выполнения дебридмента параарти- кулярных тканей и резекции внутрисуставных оссификатов переднего и заднего отделов.

Для достижения максимального объема движений в фиброзно-измененных суставах в равной степени важно проводить релиз с работой как на костных структурах, так и на мягких тканях. Костный блок устраняется путем резекции оссификатов. При необходимости формируется окно, объединяющее ямки дистального отдела плечевой кости. Это позволяет избежать соударения костных образований и избыточных фиброзно-измененных мягких тканей.

Необходимо работать с изменениями в капсульно-связочном аппарате локтевого сустава путем иссечения передней капсулы сустава, заднего пучка медиальной коллатеральной связки и сухожилия трехглавой мышцы плеча.

Важным условием является понимание биомеханики и топографии локтевого сустава, поскольку иссечению подвергаются структуры, участвующие в стабилизации локтевого сустава; недостаточный объем релиза может не привести к максимально возможному приросту объема движений, а избыточный опасен развитием нестабильности локтевого сустава.

Тщательный интраоперационный гемостаз, введение транексамовой кислоты и использование активного дренажа послеоперационной раны направлены на снижение объема гематомы, которая является провоспалительным субстратом и значимым фактором в развитии артрофиброза. Применение послеоперационного протокола, включающего медикаментозную профилактику, рентген-терапию и индивидуальную реабилитацию позволяет добиться хорошего функционального результата.

Ограничение

Морфологическое многообразие изменений как суставных поверхностей, так и параартикулярных тканей приводит к трудностям в подходах к лечению этой категории больных и требует дальнейших исследований. Наличие генетических факторов, предрасполагающих к развитию фиброза, может оказывать значительное влияние на степень посттравматической ригидности сустава и является перспективным направлением в исследовании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пациенты с артрофиброзом локтевого сустава требуют индивидуального подхода в определении показаний к хирургическому лечению и тщательного предоперационного планирования, которое позволит выполнить необходимый объем релиза локтевого сустава. Предложенный способ лечения позволяет достигнуть значительного увеличения амплитуды движений в локтевом суставе и улучшения функции сустава.

ЛИТЕРАТУРА

Adolfsson L. Post-traumatic stiff elbow. EFORT Open Reviews. 2018;5 (3): 210-216.

Yamshchikov ON. Experience of surgical treatment of open multi-fragmentary intra-articular supracondylar fracture of the humerus with displacement of fragments (clinical case). Tambov Medical Journal. 2023;(1):5-12. Russian (Ямщиков О.Н. Опыт оперативного лечения открытого многооскольчатого внутрисуставного чрезмыщелкового перелома плеча со смещением отломков (клинический случай) // Тамбовский медицинский журнал. 2023. № 1. С. 5-12.)

Elbow joint. Edited by KA Egiazaryan, AP Ratyev. Moscow: OOO "Medical Information Agency”, 2019; 464 p. Russian (Локтевой сустав / под ред. К. А. Егиазаряна, А. П. Ратьева. Москва : ООО «Медицинское информационное агентство», 2019. - 464 с.)

Traumatology and orthopedics: textbook. Eddited by KA Egiazaryan, IV Sirotina AP Ratyev. Moscow. : GEOTAR-Media, 2019. 576 p. Russian (Травматология и ортопедия : учебник / под ред. К. А. Егиазаряна, И. В. Сиротина, А. П. Ратьева. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. 576 с. ).

Siemensma MF, van der Windt AE, van Es EM, Colaris JW, Eygendaal D. Management of the stiff elbow: a literature review. EFORT Open Rev. 2023;8(5):351-360. doi: 10.1530/EOR-23-0039.

Kalantyrskaya VA, Klyuchevsky VV, Perova VA, Piskun MS. Prevention of contractures in the treatment of elbow joint injuries. Polytrauma. (2):50-58. Russian (Калантырская В. А., Ключевский В. В., Перова В. А., Пискун М. С. Предупреждение контрактур при лечении повреждений локтевого сустава // Политравма. 2015. № 2. С. 50-58.)

Ratyev AP, Egiazaryan KA, Zhavoronkov EA, Melnikov VS. Treatment of osteoarthrosis of the elbow joint. Issues of Reconstructive and Plastic Surgery. 2014; Vol. 2, 2(49):50-60. Russian (Ратьев А. П., Егиазарян К. 15. А., Жаворонков Е. А., Мельников В. С. Лечение остеоартроза локтевого сустава // Вопросы реконструктивной и пластической хирургии. 2014. Т. 17, № 2(49). C. 50-60.)

He X, Fen Q, Yang J, Lei Y, Heng L, Zhang K. Risk factors of elbow stiffness after open reduction and internal fixation of the terrible triad of the elbow joint. Orthop Surg. 2021;13(2):530-536.

Wessel LE, Gu A, Richardson SS, Fufa DT, Osei DA. Elbow contracture following operative fixation of fractures about the elbow. JSES Open Access. 2019;3(4):261-265. doi: 10.1016/j.jses.2019.09.004.

Egiazaryan KA, Cherkasov SN, Attaeva LZh. Analysis of the structure of primary morbidity by class of injury, poisoning and some other consequences of exposure to external causes of the adult population of the Russian Federation. Department of Traumatology and Orthopedics. 2017; 1(21):25-27. Russian (Егиазарян К. А., Черкасов С. Н., Аттаева Л. Ж. Анализ структуры первичной заболеваемости по классу травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин взрослого населения Российской Федерации // Кафедра травматологии и ортопедии. 2017. № 1(21). С. 25-27.)

Hildebrand KA, Ademola A, Hart DA. Nonsurgical treatments for post-traumatic elbow contractures: approaches for the prevention of their development and progression. Annals of Joint. 2021; (6):8.

Morrey BF, Askew LJ, Chao EY. A biomechanical study of normal functional elbow motion. J Bone Joint Surg Am. 1981;63(6):872-877.

Sardelli M, Tashjian RZ, MacWilliams BA. Functional elbow range of motion for contemporary tasks. Journal of Bone and Joint Surgery. 2011; 93(5): 471-477.

Haverstock JP, King GJW, Athwal GS, Johnson JA, Langohr GDG. Elbow motion patterns during daily activity. J Shoulder Elbow Surg. 2020t;29(10):2007-2014. doi: 10.1016/j.jse.2020.03.015.

Petlenko IS, Shubnyakov II, Fedyunina SYu, Aliyev AG, Bilyk SS, Ryabinin M V. Current state of the problem of treating patients with elbow joint contractures caused by ossification. Genius of Orthopedics. 2024; 30(2):273-281. Russian (Петленко И. С., Шубняков И. И., Федюнина С. Ю., Алиев А. Г., Билык С. С., Рябинин М. В. Современное состояние проблемы лечения пациентов с контрактурами локтевого сустава, обусловленными оссификацией // Гений ортопедии. 2024. Т. 30, № 2. С. 273-281.)

Sun Z, Liu W, Li J, Fan C. Open elbow arthrolysis for post-traumatic elbow stiffness: an update. Bone Jt Open. 20208;1(8):576-584. doi: 10.1302/2633-1462.19.BJ0-2020-0098.R1.

Gracitelli MEC, Guglielmetti CLB, Botelho CAS, Malavolta EA, Assungao JH, Ferreira Neto AA. Surgical treatment of post-traumatic elbow stiffness by wide posterior approach. Rev Bras Ortop (Sao Paulo). 2020;55(5):570-578. doi: 10.1055/s-0039-1700827.

Rai S, Zhang Q, Tamang N, Jin S, Wang H, Meng C. Arthroscopic arthrolysis of posttraumatic and non-traumatic elbow stiffness offers comparable clinical outcomes. BMC Musculoskelet Disord. 2019;20(1):285. doi: 10.1186/s12891-019-2666-1.

Kwak JM, Sun Y, Kholinne E, Koh KH, Jeon IH. Surgical outcomes for post-traumatic stiffness after elbow fracture: comparison between open and arthroscopic procedures for intra- and extra-articular elbow fractures. J Shoulder Elbow Surg. 2019;28(10):1998-2006. doi: 10.1016/j.jse.2019.06.008.

Lanzerath F, Wegmann K, Hackl M, Uschok S, Ott N, Muller LP, et al. Surgical arthrolysis of the stiff elbow: a systematic review. Arch Orthop Trauma Surg. 2023;143(5):2383-2393. doi: 10.1007/ s00402-022-04442-0.

San Pastor PC. Arthroscopic arthrolysis of stiff Elbow. Arthroscopy techniques. 2020; 6 (9): e817-e821

Brinsden MD, Carr AJ, Rees JL. Post-traumatic flexion contractures of the elbow: operative treatment via the limited lateral approach. J Orthop Surg Res. 2008; :3:39. doi: 10.1186/1749-799X-3-39.

Alrabaa RG, Simhon M., Kadiyala RK. Outerbridge-kashiwagi procedure for the treatment of a supracondylar humerus fracture malunion (O-K procedure). Arthroscopy Techniques. 2020; 3 (9): e339.

Martinez-Catalan N, Sanchez-Sotelo J. Primary elbow osteoarthritis: evaluation and management. Journal of Clinical Orthopaedics and Trauma. 2021;19:67.

Kashiwagi D. Intraarticular changes of the osteoarthritic elbow, especially about the fossa olecrani. J Jph Orthop Assoc. 1978; 52:1367-1368.

Stanley D, Winson IG. A surgical approach to the elbow. Journal of Bone and Joint Surgery - Series B. 1990; 72(4):728-729.

Sun Z, Li J, Cui H, Ruan H, Wang W, Fan C. A new pathologic classification for elbow stiffness based on our experience in 216 patients. J Shoulder Elbow Surg. 2020;29(3):e75-e86. doi: 10.1016/j.jse.2019.08.001.

Streubel PN, Cohen MS. Open surgical release for contractures of the elbow. The Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons. 2015; 23(6):328-338.

Petlenko IS, Shubnyakov II, Fedyunina SYu, Aliyev AG, Bilyk SS, Ry- abinin M V, et al. Assessment of the need to improve the tactics of surgical treatment of patients with elbow joint contractures (retrospective clinical study). Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2024; 20(2):154-159. Russian (Петленко И. С., Шубняков И. И., Федюнина С. Ю., Алиев А. Г., Билык С. С., Рябинин М. В. и др. Оценка необходимости совершенствования тактики хирургического лечения пациентов с контрактурами локтевого сустава (ретроспективное клиническое исследование) // Саратовский журнал медицинских научных исследований. 2024. Т. 20, № 2. С. 154-159.)

Kesyan, GA, Arsenyev IG, Urazgildeev RZ, Karapetyan GS, Shuysky AA, Kesyan OG, et al. Reconstructive surgeries and endoprosthetics of the elbow joint: indications, possibilities and prospects. Journal of Traumatology and Orthopedics named after N. N. Priorov. 2021; 28(3):47-57. Russian (Кесян, Г. А., Арсеньев И. Г., Уразгильдеев Р З., Карапетян Г. С., Шуйский А. А., Кесян О. Г. и др. Реконструктивные операции и эндопротезирование локтевого сустава: показания, возможности и перспективы // Журнал травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2021. Т. 28, № 3. С. 47-57.)

Ruch DS, Shen J, Chloros GD, Krings E, Papadonikolakis A. Release of the medial collateral ligament to improve flexion in post-traumatic elbow stiffness. J Bone Joint Surg Br. 2008;90(5):614-8. doi: 10.1302/0301-620X.90B5.19999.

Ibrahim IO, Nazarian A, Rodriguez EK. Clinical management of ar- throfibrosis: State of the art and therapeutic outlook. JBJS Reviews. 2020; 8 (7): e1900223. doi: 10.2106/JBJS.RVW.19.00223.

Vingerhoeds B, Degreef I, De Smet L. Debridement arthroplasty for osteoarthritis of the elbow (Outerbridge-Kashiwagi procedure). Acta Orthop Belg. 2004;70(4):306-310.

Xiao D, Gong M, Chen C, Zha Y, Li T, Ji S, et al. Comparative study of the functional outcomes of combined medial-lateral approach arthrolysis with or without external fixation for severe elbow stiffness. BMC Musculoskelet Disord. 2021;22(1):941. doi: 10.1186/ s12891-021-04796-3.

Сведения об авторах:

Егиазарян К.А., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (Пироговский Университет), г. Москва, Россия

Ратьев А.П., профессор кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (Пироговский Университет), г. Москва, Россия, https:// orcid.org/0000-0002-6559-4263

Ершов Д.С., к.м.н., доцент, заведующий учебной частью кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (Пироговский Университет), г. Москва, Россия,

Жаворонков Е.А., к.м.н., доцент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (Пироговский Университет); заведующий травматологическим отделением ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова, г. Москва, Россия

Арапова С.А., студент ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (Пироговский Университет), России г. Москва, Россия.

Сиротин И.В., д.м.н., доцент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (Пироговский Университет), России г. Москва, Россия,

Лидяев А.А., ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (Пироговский Университет); врач - травматолог-ортопед ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова Минздрава России г. Москва, Россия.

Теги: локтевой сустав

234567 Начало активности (дата): 11.08.2025

234567 Кем создан (ID): 989

234567 Ключевые слова: локтевой сустав, хирургическое лечение, артрофиброз, травма

12354567899

Похожие статьи

Оценка состояния опорно-двигательного аппарата у молодых лиц с гипермобильном суставомРентген на дому 8 495 22 555 6 8

Лечение ложных суставов трубчатых костей внеочагового остеосинтеза новым стержневым аппаратом

Эффективное сочетание методов артроскопической и малоинвазивной хирургии при хронической заднелатеральной нестабильности локтевого сустава

Способы лечения ложных суставов длинных трубчатых костей