01.09.2025

01.09.2025

Компьютерно- томографическая короная антиография: современные возможности методики и место в повседневной клинической практике

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) остается ведущей причиной смертности во всем мире

Список сокращений: АСБ — атеросклеротическая бляшка, ИБС — ишемическая болезнь сердца, ИМ — инфаркт миокарда, КА — коронарная артерия, КАГ — коронароангиография, КТ — компьютерная томография, КТ-КГ — компьютерно-томографическая коронарная ангиография, ОКС — острый коронарный синдром, ПТВ — предтестовая вероятность, ССС — сердечно-сосудистые события, FFRCT — фракционный резерв кровотока по данным компьютерной томографии.Введение

На сегодняшний день прошло более 50 лет с момента внедрения в клиническую практику инвазивной коронароангиографии (КАГ), которая радикально изменила представления кардиологов о тяжести ишемической болезни сердца (ИБС) и позволила сформулировать основные концепции лечения коронарного атеросклероза [1].

Несмотря на очевидные преимущества КАГ как диагностического метода визуализации поражений коронарных артерий (КА), она имеет ряд ограничений организационного и методического характера. К первым относится инвазивность процедуры: необходимость артериального доступа, введения катетеров в восходящий отдел аорты, селективная катетеризация устьев КА, их тугое многократное наполнение рентгеноконтрастным препаратом в ходе полипроекционного исследования и потребность в адекватном гемостазе [2]. К методическим ограничениям КАГ следует отнести, в первую очередь, сложность определения функциональной значимости сужений КА, особенно в случаях их пограничного стенозирования [3]. Также за пределами диагностической оценки оказывается структура атеросклеротической бляшки (АСБ) и распространенность атеросклеротического процесса, который не вызывает изменений просвета КА [4, 5].

Согласно современным рекомендациям, компьютерно-томографическая коронарная ангиография (КТ-КГ) стоит в ряду диагностических исследований первой очереди у больных с подозрением на ИБС [6, 7]. При первичной верификации ИБС КТ-КГ позволяет проанализировать как анатомию коронарного русла, так и степень атеросклеротического поражения КА, а также состояние АСБ в случае ее выявления [8]. На сегодняшний день особое внимание уделяют морфологическим характеристикам АСБ, определяющим ее нестабильность и вероятность разрыва с развитием острого коронарного синдрома (ОКС) [9, 10]. Применение современных технологий оценки фракционного резерва кровотока (FFRCT) и перфузии миокарда определяют перспективы повышения ценности КТ-КГ как в диагностическом, так и в прогностическом отношении, что позволит персонифицировать стратегии лечения ИБС.

КТ-коронарная ангиография при первичной диагностике ИБС

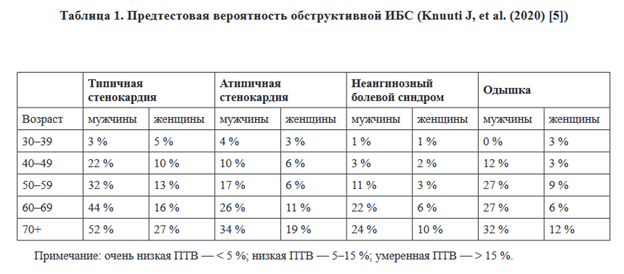

Первичная диагностика обструктивной ИБС в настоящее время базируется на определении предтестовой вероятности (ПТВ) выявления гемодинамически значимых сужений в КА. Концепция ПТВ основана на комплексной оценке возраста, пола, симптомов и факторов риска заболевания. Согласно клиническим рекомендациям Европейского общества кардиологов (ЕОК) по лечению хронического коронарного синдрома 2024 года и Российского кардиологического общества (РКО) «Стабильная ишемическая болезнь сердца», утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации (МЗ РФ) в 2024 году, при очень низком значении ПТВ (< 5 %) диагноз ИБС может быть исключен после первичного обследования при отсутствии факторов риска (табл. 1) [6, 7]. Умеренная ПТВ (> 15 %) требует проведения специфических методов диагностики, как правило, неинвазивных визуализирующих нагрузочных тестов [6]. Низкая ПТВ (5-15 %) обеспечивает хороший прогноз, а дополнительное специфическое обследование необходимо при наличии клинических факторов, повышающих вероятность ИБС, или явных симптомов [7]. Факторами, повышающими ПТВ, считают семейный анамнез сердечно-сосудистых заболеваний, дис- липидемию, сахарный диабет, артериальную гипертензию, курение, а снижающими вероятность ИБС — отрицательные результаты нагрузочной электрокардиографии и отсутствие коронарного кальция при КТ [11]. Как раз у пациентов с ПТВ > 5 % при наличии клинических симптомов или факторов риска проведение КТ-КГ следует рассматривать в качестве первого специфического неинвазивного метода диагностики ИБС [12, 13]. Также КТ-КГ рекомендуется в качестве второго визуализирующего метода у больных с неинформативным или сомнительным функциональным стресс-тестом [6].

Показания к КТ-КГ в клинической практике при первичной диагностике ИБС в настоящее время расширяются, что может способствовать сокращению сроков обследования больных с подозрением на ИБС и проведению эффективного отбора пациентов для инвазивных процедур [14-16]

Определение анатомической тяжести и распространенности атеросклеротического поражения коронарного русла

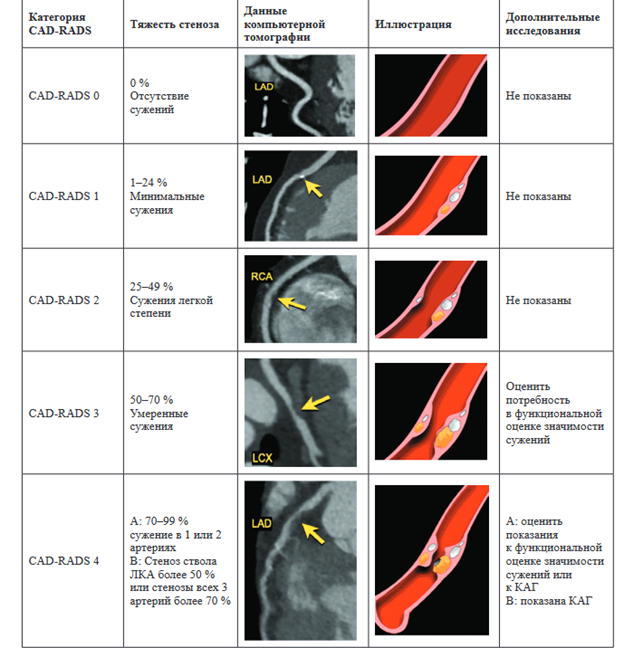

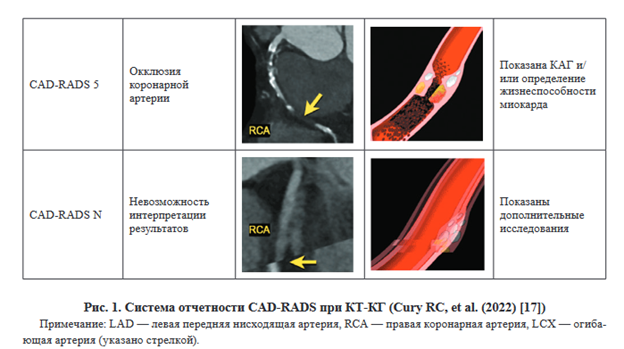

С целью стандартизации описания результатов КТ-КГ, выполненной в разных медицинских учреждениях, а также для выработки единой лечебной стратегии на основе полученных данных, создан специальный протокол Coronary Artery Disease Reporting and Data System (CAD-RADS), получивший обновление в 2022 году — CAD- RADS 2.0 (рис. 1) [17].

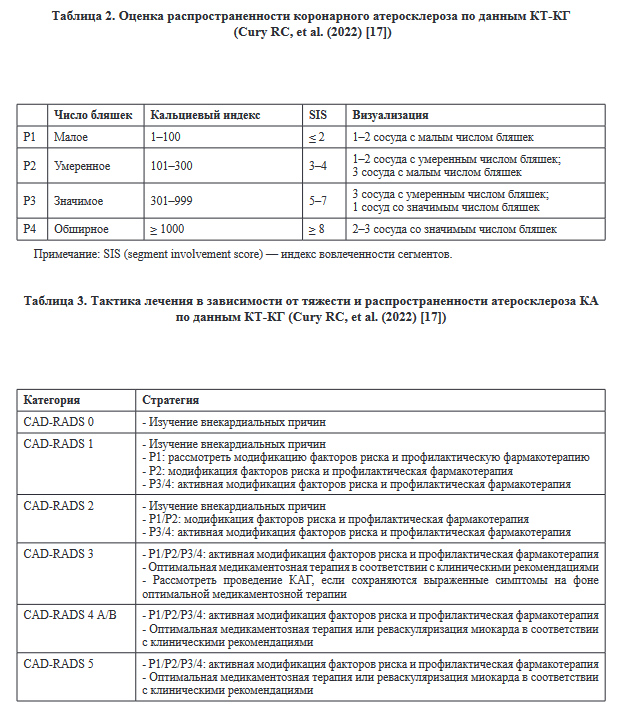

Согласно последней версии ключевым параметром является «бремя» атеросклероза КА (coronary plaque burden) — распространенность и тяжесть поражения коронарного русла. Для его оценки используется индекс вовлеченности сегментов (segment involvement score — SIS), который рассчитывается путем присвоения одного балла каждому из 17 сегментов КА с выявленной АСБ, независимо от их размера и количества. Соответственно его значению выделяют легкую (Р1), умеренную (Р2), тяжелую (Р3) и обширную (Р4) степени поражения коронарного русла (табл. 2) [17]. Центральное место данного показателя объясняется его тесной связью с прогнозом заболевания в противоположность наличию или отсутствию анатомических сужений КА [18].

При этом категория CAD-RADS и индекс вовлеченности сегментов определяют выбор дальнейшей тактики лечения (табл. 3) [17].

Таким образом, обновленная версия CAD-RADS 2.0 расширяет первоначальную стандартизированную систему отчетности при КТ-КГ, оптимизирует процесс взаимодействия между врачами лучевой диагностики и кардиологами, а также способствует развитию технологий поддержки принятия решений.

Чувствительность и специфичность КТ- коронарной ангиографии

Чувствительность КТ-КГ при выявлении стенозов КА у больных с вероятной ИБС варьирует от 85 % до 99 %, а специфичность от 64 % до 92 % [15]. Согласно метаанализу J. Knuuti и соавторов (2018) при использовании инвазивной КАГ в качестве референсной методики выявления сужений КА более 50 % КТ-КГ имела чувствительность 97 % и специфичность 78 % [19].

На фоне высокой диагностической ценности КТ-КГ, продемонстрированной в исследованиях, в реальной клинической практике ситуация выглядит иначе. В исследовании PROMISE, включавшем 4473 пациента, расхождения в интерпретации данных между клиникой и референсным центром отмечены в 16 % случаев, при этом в 80 % из них присутствовала гипердиагностика ИБС, не подтвержденная референсным центром [20]. При этом в исследовании CREDENCE установлено, что применение технологий искусственного интеллекта при анализе данных КТ-КГ позволяет достигнуть чувствительности и специфичности, сопоставимых с результатами независимой лаборатории [21].

Таким образом, чувствительность КТ-КГ не уступает основным функциональным тестам, а внедрение инновационных компьютерных технологий в процесс неинвазивного выявления ишемии миокарда повышает специфичность и, соответственно, диагностическую ценность метода при верификации ИБС [22].

При выявлении пограничных изменений в коронарном русле по данным КТ-КГ в качестве методики первого выбора встает проблема идентификации когорты больных, которым не показана КАГ. В противном случае КТ-КГ выполняет дублирующую по отношению к КАГ функцию, а также приводит к увеличению частоты инвазивного тестирования. Согласно рекомендациям ЕОК и РКО 2024 года при обнаружении изменений в КА с неясной функциональной значимостью при КТ-КГ методом второй линии является выполнение одного из неинвазивных визуализирующих стресс-тестов [6, 7].

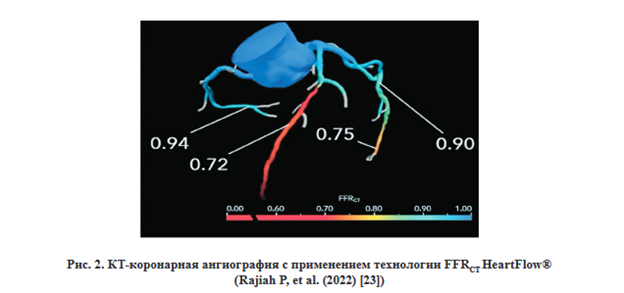

На сегодняшний день для функциональной оценки обнаруженных при КТ-КГ изменений в КА и определения показаний к инвазивному тестированию предложена технология FFRCT. В отличие от изучения перфузии миокарда с помощью однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ), позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), КТ или магнитно-резонансной томографии для определения FFRCT не требуется каких-либо вспомогательных исследований, введения препаратов или применения дополнительного ионизирующего излучения. Основой FFRCT является построение на базе КТ-срезов анатомической и физиологической SD-модели коронарного русла при помощи алгоритмов математического моделирования [9]. Получение данной модели позволяет определить расчетное давление в каждой точке коронарного русла и оценить функциональную значимость выявленных стенотических изменений. В отличие от FFRCT ОФЭКТ и ПЭТ первично оценивают интенсивность накопления радиофармпрепарата в миокарде и динамику его выведения, то есть перфузию миокарда, при этом изменения в КА оцениваются косвенно, без возможности определения градиента давления и локализации гемодинамических нарушений на протяжении той или иной КА. На рисунке 2 показано определение FFRCT у пациента со стенозами в проксимальной трети передней межжелудочковой (FFRCT 0,72) и маргинальной ветви огибающей артерии (FFRCT 0,75) [23].

По данным исследования FORECAST стратегия первичного применения КТ-КГ с технологией FFRCT по сравнению с традиционной тактикой (стресс-тест, КАГ по показаниям) позволила сократить число КАГ (19 % vs. 25 %, р = 0,01) при сопоставимом количестве процедур коронарной реваскуляризации и частоте сердечно-сосудистых событий (ССС) (10,2 % vs. 10,6 %) [24].

Интересные данные о безопасности тактики первичного выполнения КТ-КГ с определением FFRCT были получены в регистре ADVANCE. В данной работе у больных с отрицательным FFRCT (> 0,8) отмечено достоверно меньшее число случаев смерти и инфаркта миокарда (ИМ), а также процедур реваскуляризации по сравнению с группой с положительным FFRCT (< 0,8) [25]. Схожие данные получены и в исследовании NXT, в котором у пациентов со стабильной ИБС положительный FFRCT (< 0,8) был достоверным предиктором ССС и обладал большей прогностической ценностью по сравнению с обнаружением сужений КА при КТ-КГ [26].

В настоящее время единственным одобренным U. S. Food and Drug Administration (FDA) методом определения FFR^ служит HeartFlow, при котором параметры гемодинамики вычисляются внешними суперкомпьютерами с использованием специального программного обеспечения, что определяет его высокую стоимость (свыше 1000 $) и ограниченную доступность [23].

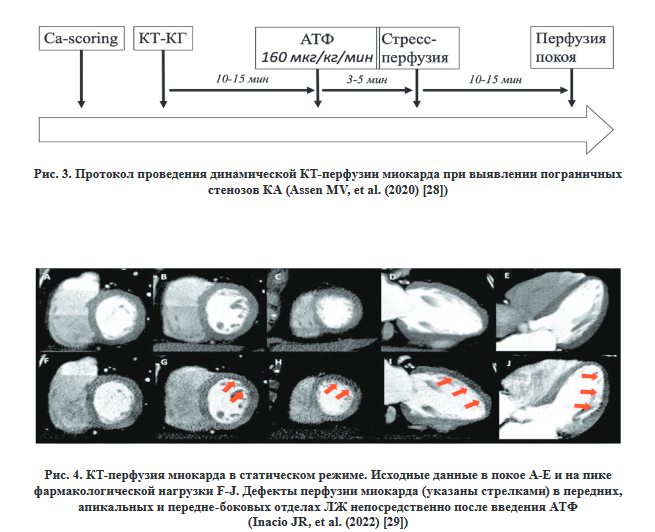

Альтернативой FFR считается перфузионное сканирование миокарда [27]. КТ-перфузия может выполняться в статическом и динамическом режимах. Статическая перфузия подразумевает одно сканирование на пике накопления контрастного препарата в артериальную фазу. При динамической перфузии выполняется серия сканирований в период прохождения болюса контрастного препарата через миокард. Для проведения стресс-теста в том и в другом вариантах используется фармакологический стрессорный агент, как правило, аденозинтрифосфат натрия (АТФ). На рисунке 3 представлен протокол динамической КТ-перфузии при выявлении пограничных стенозов по данным КТ-КГ для функциональной оценки перфузии миокарда в состоянии покоя/нагрузки и визуализации в отсроченной фазе с указанием оптимальных временных интервалов между сериями сканирований, способствующих полному выведению контрастного вещества, что служит важным фактором получения качественных изображений [28]

Статическая КТ-перфузия миокарда является наиболее распространенной модификацией этой методики, поскольку может использовать тот же набор данных, что были получены при КТ-КГ. В данной ситуации изучение перфузии миокарда выполняется одновременно с получением информации об анатомии коронарного русла, выраженности атеросклеротического поражения и степени сужений КА [27]. При статической КТ-перфузии возможен только качественный анализ, при котором наличие в миокарде левого желудочка (ЛЖ) участков сниженного накопления контрастного препарата свидетельствует о гемодинамически значимых сужениях в соответствующих КА [22]. Данные участки выглядят темнее, чем нормально перфузируемый миокард (рис. 4) [29].

На сегодняшний день эксперты считают необходимыми дальнейшие исследования для подтверждения диагностической эффективности пер- фузионной КТ и стандартизации количественной оценки полученных результатов, а технологии определения FFRCT присвоили IIb класс рекомендаций при верификации обструктивной ИБС у пациентов с пограничными стенозами КА по данным КТ-КГ [7].

КТ-коронарная ангиография в оценке морфологических характеристик атеросклеротических бляшек

Последние достижения в области патобиологии коронарного атеросклероза привели к изменению базовых представлений об особенностях течения ИБС и механизмах развития ОКС. Все большее внимание привлекает не степень стеноза КА, а функциональное состояние бляшки [30]. Очевидна вероятность развития острых атеротром- ботических событий даже при АСБ, считающихся гемодинамически незначимыми, — так называемых бляшках высокого риска. Сегодня выделяют анатомические, функциональные и биомеханические компоненты таких АСБ [31]. К ним относятся диаметр обструкции, объем АСБ, толщина фиброзной покрышки, микрокальцификация, аккумуляция макрофагов, активность воспаления, индекс липидного ядра, наличие некротического ядра, артериальное ремоделирование, наружное перпендикулярное и продольное давление на АСБ [31, 32].

По данным регистра Western Denmark Heart Registry, включавшего 23 759 пациентов со стабильной ИБС, основным фактором риска ССС (ИМ, инсульт и смерть) является не стеноз КА, а количество бляшек [33]. В многоцентровом рандомизированном исследовании ISCHEMIA изучена роль ишемии миокарда как возможного триггера ССС в противоположность «гипотезе бляшки» [34]. В данном исследовании 5179 пациентов с верифицированной ишемией миокарда были рандомизированы в группы инвазивной стратегии с оптимальной лекарственной терапией (n = 2588) и консервативного лечения (n = 2591). Частота первичной конечной точки (сумма случаев смерти, ИМ, госпитализаций в связи с нестабильной стенокардией и сердечной недостаточностью) прогрессивно возрастала в зависимости от тяжести и распространенности коронарного атеросклероза, составляя для больных с однососудистым, двухсосудистым и трехсосудистым поражением 8,2 %, 11,9 % и 23,9 % соответственно. В исследовании не установлено достоверной зависимости между тяжестью ишемии миокарда и вероятностью ССС. Кроме того, не отмечено уменьшения частоты первичной конечной точки в группе инвазивной стратегии (чрескожное коронарное вмешательство или коронарное шунтирование) по сравнению с медикаментозным лечением (13,3 % vs. 15,5 %, р = 0,34), что свидетельствует о необходимости тщательного отбора больных для коронарной реваскуляризации [35].

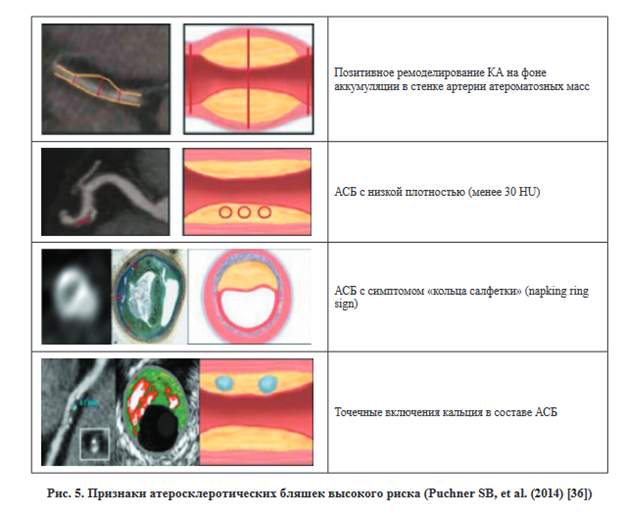

Как уже упоминалось выше, КТ-КГ позволяет проанализировать как степень атеросклеротического поражения КА, так и выявить бляшки «высокого риска» с целью применения персонализированных методов лечения. К таким признакам относятся позитивное ремоделирование КА (более 1,1), обнаружение зон низкой плотности в бляшке (менее 30 HU), симптом «кольца салфетки» (napkin ring sign), а также наличие микрокальци- натов в структуре бляшки (рис. 5) [36].

В исследовании SCOT-HEART прогностически неблагоприятным фактором риска ИМ служит показатель количества АСБ, имеющих низкую плотность, независимо от профиля кардиального риска или наличия сужений в КА. При наличии более 4 % бляшек с критериями низкой плотности от всего количества АСБ (total plaque burden) отмечено 5-кратное увеличение частоты развития ИМ [30].

Таким образом, основной детерминантой, определяющей прогноз больного стабильной ИБС, становится не столько степень стеноза, сколько распространенность коронарного атеросклероза и характер АСБ, что подчеркивает необходимость распознавания структуры атеросклеротического поражения коронарного русла в ранние сроки заболевания для принятия решения о проведении первичной профилактики у больных без обструктивных изменений в КА.

Технические ограничения при КТ-коронарной ангиографии

Использование КТ-КГ в диагностике ИБС имеет ряд ограничений, связанных с качеством получаемых изображений. Наиболее распространенными причинами, приводящими к возникновению двигательных артефактов, служат нерегулярный ритм, высокая частота сердечных сокращений (ЧСС) и невозможность адекватной задержки дыхания [37]. Для оптимизации изображений применяют фармакологическую коррекцию ЧСС бета-адреноблокаторами, многоплоскостную реконструкцию или корректировку фаз реконструкции при постобработке исходных данных [6, 37].

Получению ложноположительных результатов способствуют выраженный кальциноз АСБ, при котором они могут казаться больше, чем есть на самом деле, что приводит к переоценке степени стеноза КА [38]. Нивелировать данный феномен при постпроцессинге позволяет использование итеративной реконструкции [39]. Кроме того, вокруг кальцинированных АСБ, а также стентов может возникать эффект усиления сигнала, который ошибочно воспринимается как стеноз [9]. Исключить подобные артефакты можно путем получения виртуальных моноэнергетических изображений с помощью двухэнергетической КТ [40].

Техническая проблема визуализации стентов, особенно диаметром менее 3 мм, связана с пространственным разрешением томографов. КТ последнего поколения со сверхвысоким пространственным разрешением (UHR-СТ) и с детекторами, подсчитывающими число фотонов (PCD- СТ) за счет высокой разрешающей способности и использования технологии реконструкции с высоким разрешением, способны обеспечить оптимальную визуализацию просвета стента [41].

Таким образом, современные томографы снижают влияние ЧСС на качество получаемых изображений и открывают перспективы обследования больных с нарушениями ритма, а также оценки степени рестеноза в стентах [22, 41]. Применение высокотехнологичного оборудования позволит минимизировать влияние технических ограничений на диагностическую ценность КТ-КГ и повысить ее доступность для пациентов.

Заключение

На сегодняшний день КТ-КГ рассматривается, наряду с функциональными тестами, как первый этап диагностического поиска у пациентов с предполагаемым диагнозом ИБС. КТ-КГ позволяет определить наличие и степень атеросклеротического поражения КА, оценить структуру АСБ с выявлением признаков ее нестабильности, которые служат детерминантами неблагоприятного прогноза, что способствует рациональному управлению сердечно-сосудистыми рисками и развитию персонализированной медицины.

Технология FFRCT помогает охарактеризовать функциональную значимость стеноза КА, а динамическая перфузионная КТ представляется эффективной альтернативой нагрузочному тестированию. Особенно актуальной комбинация FFRCT и КТ-перфу- зии является для принятия решений о необходимости проведения коронарной реваскуляризации и первичной профилактики. Следует отметить, что широкое применение перспективных методик FFRCT и КТ-перфузии миокарда ограничивает недостаточное оснащение медицинских учреждений усовершенствованными компьютерными томографами с высоким временным и пространственным разрешением.

Использование высокотехнологичных неинвазивных методов коронарной визуализации в клинической практике позволит оптимизировать процессы маршрутизации больных за счет их эффективного отбора для инвазивных процедур и повышения диагностической ценности плановой КАГ в выявлении обструктивной ИБС, что необходимо для обеспечения качественной медицинской помощи населению РФ.

Список литературы

Chazov EI. Guide to Cardiology. In 4 vols. Moscow: Izdatel'skij dom “Praktika”. 2014. In Russian [Чазов Е.И. Руководство по кардиологии. В 4 т. М.: Изд. дом «Практика», 2014].

Alekyan BG, Staferov AV, Zakaryan NV. In. Bokeria LA, Golukhova EZ. Clinical cardiology: diagnosis and treatment. Moscow: NTsSSKh im. Bakuleva AN, 2011. In Russian [Алекян Б.Г., Стаферов А.В., Закарян Н.В. В кн: Бокерия Л.А., Голухова Е.З. Клиническая кардиология: диагностика и лечение. М.: Изд-во НЦССХ им. А. Н. Бакулева, 2011].

Tonino PA, Fearon WF, De Bruyne B, et al. Angiographic versus functional severity of coronary artery

stenoses in the FAME study fractional flow reserve versus angiography in multivessel evaluation. J Am Coll Cardiol. 2010;55(25):2816-2821. D0I:10.1016/j.jacc.2009.11.096.

Patel P, Rao R, Sethi P, et al. Functional Assessment of Coronary Artery Lesions-Old and New Kids on the Block. Int J Angiol. 2021;30(1):40-47. DOI:10.1055/s-0041-1723942.

Knuuti J, Wijns W, Saraste A, et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. Eur Heart J. 2020;41(3):407-477. DOI:10.1093/eurheartj/ehz425.

Barbarash OL, Karpov YuA, Panov AV, et al. 2024 Clinical practice guidelines for Stable coronary artery disease. Russian Journal of Cardiology. 2024;29(9):6110. In Russian [Барбараш О.Л., Карпов Ю.А., Панов А.В. и др. Стабильная ишемическая болезнь сердца. Клинические рекомендации 2024. Российский кардиологический журнал. 2024;29(9):6110].

Vrints C, Andreotti F, Koskinas KC, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of chronic coronary syndromes. Eur Heart J. 2024;45(36):3415-3537. DOI:10.1093/eurheartj/ehae177.

Becker LM, Peper J, van Nes SH, et al. Non-invasive physiological assessment of coronary artery obstruction on coronary computed tomography angiography. Neth Heart J. 2024;32(11):397-404. D0I:10.1007/s12471-024-01902-7.

Yoshida K, Tanabe Y, Hosokawa T, et al. Coronary computed tomography angiography for clinical practice. Jpn J Radiol. 2024;42(6):555-580. DOI:10.1007/s11604- 024-01543-1.

Andreini D, Conte E, Serruys PW. Coronary plaque features on CTA can identify patients at increased risk of cardiovascular events. Curr Opin Cardiol. 2021;36(6):784- 792. DOI:10.1097/HCO.0000000000000917.

Blaha MJ, Whelton SP, Al Rifai M, et al. Comparing Risk Scores in the Prediction of Coronary and Cardiovascular Deaths: Coronary Artery Calcium Consortium. JACC Cardiovasc Imaging. 2021;14(2):411-21. D0I:10.1016/jjcmg.2019.12.010.

Maurovich-Horvat P, Bosserdt M, Kofoed KF, et al. CT or invasive coronary angiography in stable chest pain. N Engl J Med. 2022;386:1591-602. DOI:10.1056/ NEJMoa2200963.

Serruys PW, Kotoku N, N0rgaard BL, et al. Computed tomographic angiography in coronary artery disease. EuroIntervention. 2023;18(16):e1307-e1327. DOI:10.4244/EIJ-D-22-00776.

Yang J, Shan D, Wang X, et al. On-Site

Computed Tomography-Derived Fractional Flow Reserve to Guide Management of Patients with Stable Coronary Artery Disease: The TARGET Randomized Trial. Circulation. 2023;147:1369-81. DOI:10.1161/

CIRCULATIONAHA.123.063996.

Serruys PW, Hara H, Garg S, et al. Coronary Computed Tomographic Angiography for Complete Assessment of Coronary Artery Disease: JACC State-of- the-Art Review. J Am Coll Cardiol. 2021;78(7):713-736. D0I:10.1016/jjacc.2021.06.019.

Douglas PS, Nanna MG, Kelsey MD, et al. Comparison of an Initial Risk-Based Testing Strategy vs Usual Testing in Stable Symptomatic Patients With Suspected Coronary Artery Disease: The PRECISE Randomized Clinical Trial. JAMA Cardiol. 2023;8(10):904- 914. DOI:10.1001/jamacardio.2023.2595.

Cury RC, Leipsic J, Abbara S, et al. CAD-RADS™ 2.0 - 2022 Coronary Artery Disease-Reporting and Data System: An Expert Consensus Document of the Society of Cardiovascular Computed Tomography (SCCT), the American College of Cardiology (ACC), the American College of Radiology (ACR), and the North America Society of Cardiovascular Imaging (NASCI). J Cardiovasc Comput Tomogr. 2022;16(6):536-557. DOI:10.1016/j. jcct.2022.07.002.

Cundari G, Marchitelli L, Pambianchi G, et al. Imaging biomarkers in cardiac CT: moving beyond simple coronary anatomical assessment. Radiol Med. 2024;129(3):380-400. DOI:10.m07/sn547-024-01771-5.

Knuuti J, Ballo H, Juarez-Orozco LE, et al. The performance of non-invasive tests to rule-in and rule-out significant coronary artery stenosis in patients with stable angina: a meta-analysis focused on post-test disease probability. Eur Heart J. 2018;39(35):3322-3330. DOI:10.1093/eurheartj/ehy267.

Lu MT, Meyersohn NM, Mayrhofer T, et al. Central Core Laboratory versus Site Interpretation of Coronary CT Angiography: Agreement and Association with Cardiovascular Events in the PROMISE Trial. Radiology. 2018;287(1):87-95. DOI:10.1148/radiol.2017172181.

Griffin WF, Choi AD, Riess JS, et al. AI Evaluation of Stenosis on Coronary CTA, Comparison With Quantitative Coronary Angiography and Fractional Flow Reserve: A CREDENCE Trial Substudy. JACC Cardiovasc Imaging. 2023;16(2):193-205. D0I:10.1016/j.jcmg.2021.10.020.

Virani SS, Newby LK, Arnold SV, et al. 2023 AHA/ACC/ACCP/ASPC/NLA/PCNA Guideline for the Management of Patients With Chronic Coronary Disease: A Report of the American Heart Association/American College of Cardiology Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2023;148:e9-e119. DOI:10.1161/ CIR.0000000000001168.

Rajiah P, Cummings KW, Williamson E, Young

PM. CT Fractional Flow Reserve: A Practical Guide to Application, Interpretation, and Problem Solving. Radiographics. 2022;42(2):340-358. DOI:10.1148/

rg.210097.

Curzen N, Nicholas Z, Stuart B, et al. Fractional flow reserve derived from computed tomography coronary

angiography in the assessment and management of stable chest pain: the FORECAST randomized trial. Eur Heart J. 2021;42(37):3844-3852. DOI:10.1093/eurheartj/ehab444.

Patel MR, N0rgaard BL, Fairbairn TA, et al.

1-Year Impact on Medical Practice and Clinical Outcomes of FFRCT: The ADVANCE Registry. JACC Cardiovasc Imaging. 2020;13(1 Pt 1):97-105. DOI:10.1016/j.

jcmg.2019.03.003.

Ihdayhid AR, Norgaard BL, Gaur S, et al. Prognostic Value and Risk Continuum of Noninvasive Fractional Flow Reserve Derived from Coronary CT Angiography. Radiology. 2019;292(2):343-351. DOI:10.1148/radiol.2019182264.

Andreini D, Collet C, Leipsic J, et al. Pre-procedural planning of coronary revascularization by cardiac computed tomography: An expert consensus document of the Society of Cardiovascular Computed Tomography. EuroIntervention. 2022;18(11):e872-e887. DOI:10.4244/EIJ-E-22-00036.

Assen MV, Vonder M, Pelgrim GJ, et al. Computed tomography for myocardial characterization in ischemic heart disease: a state-of-the-art review. Eur Radiol Exp. 2020;4(1):36. DOI:10.1186/s41747-020-00158-1.

Inacio JR, Srinivasan SB, Ruddy TD, et al. Static CT myocardial perfusion imaging: image quality, artifacts including distribution and diagnostic performance compared to 82Rb PET. Eur J Hybrid Imaging. 2022;6(1):1. DOI:10.1186/s41824-021-00118-x.

Williams MC, Kwiecinski J, Doris M, et al.

Low-Attenuation Noncalcified Plaque on Coronary Computed Tomography Angiography Predicts Myocardial Infarction: Results From the Multicenter SCOT-HEART Trial (Scottish Computed Tomography of the HEART). Circulation. 2020;141(18):1452-1462. DOI:10.1161/

CIRCULATIONAHA.119.044720.

Gu M, Mao Q, Wang H, et al. Coronary computed tomographic angiography-derived anatomic and hemodynamic plaque characteristics in prediction of cardiovascular events. Int J Cardiovasc Imaging. 2024;40(8):1641-1652. D0I:10.1007/s10554-024-03149-0.

Iraqi N, N0rgaard BL, Dey D, et al. Influence of plaque characteristics by coronary computed tomography angiography on lesion-specific ischemia: a systematic review and meta-analysis. Eur Radiol. Published online March 27, 2025. D0I:10.1007/s00330-025-n516-1.

Mortensen MB, Dzaye O, Steffensen FH, et al. Impact of Plaque Burden Versus Stenosis on Ischemic Events in Patients With Coronary Atherosclerosis. J Am Coll Cardiol. 2020;76(24):2803-2813. DOI:10.m16/j. jacc.2020.10.021.

Reynolds HR, Shaw LJ, Min JK, et al. Outcomes in the ISCHEMIA trial based on coronary artery disease and ischemia severity. Circulation 2021;144:1024-38. DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.120.049755.

Maron DJ, Hochman JS, Reynolds HR, et al. Initial Invasive or Conservative Strategy for Stable Coronary Disease. N Engl J Med. 2020;382(15):1395-1407. DOI:10.1056/NEJMoa1915922.

Puchner SB, Liu T, Mayrhofer T, et al. High-risk plaque detected on coronary CT angiography predicts acute coronary syndromes independent of significant stenosis in acute chest pain: results from the ROMICAT-II trial. J Am Coll Cardiol. 2014;64(7):684-692. DOI:10.1016/j. jacc.2014.05.039.

Stocker TJ, Leipsic J, Chen MY, et al. Influence of Heart Rate on Image Quality and Radiation Dose Exposure in Coronary CT Angiography. Radiology. 2021;300(3):701- 703. DOI:10.1148/radiol.2021210245.

Aziz MU, Singh S. Computed tomography of coronary artery atherosclerosis: A review. J Med Imaging Radiat Sci. 2021;52(3S):S19-S39.

Pack JD, Xu M, Wang G, et al. Cardiac CT blooming artifacts: clinical significance, root causes and potential solutions. Vis Comput Ind Biomed Art. 2022;5(1):29. DOI:10.1186/s42492-022-00125-0.

Burch RA, Siddiqui TA, Tou LC, et al. The Cost Effectiveness of Coronary CT Angiography and the Effective Utilization of CT-Fractional Flow Reserve in the Diagnosis of Coronary Artery Disease. J Cardiovasc Dev Dis. 2023;10(1):25. D0I:10.3390/jcdd10010025.

Tatsugami F, Higaki T, Kawashita I, et al. Improvement of Spatial Resolution on Coronary CT Angiography by Using Super-Resolution Deep Learning Reconstruction. Acad Radiol. 2023;30(11):2497-2504. DOI:10.1016/j.acra.2022.12.044.

Информация об авторах:

Козулин Викентий Юрьевич, к.м.н., врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения, доцент кафедры кардиологии с клиникой Института медицинского образования, ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России;

Алексеева Дарья Владимировна, ассистент кафедры лучевой диагностики и медицинской визуализации с клиникой Института медицинского образования, врач-рентгенолог, заведующая отделением лучевой диагностики № 1, ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России;

Басек Илона Владимировна, к.м.н., доцент кафедры лучевой диагностики и медицинской визуализации с клиникой Института медицинского образования, врач-рентгенолог, заведующая отделом лучевой диагностики, ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России;

Кудаев Юрий Анатольевич, к.м.н., научный сотрудник научно-исследовательского отдела ишемической болезни сердца Института сердца и сосудов, ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России;

Галяутдинова Лина Эриковна, ординатор кафедры лучевой диагностики и медицинской визуализации с клиникой Института медицинского образования, ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России;

Труфанов Геннадий Евгеньевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой лучевой диагностики и медицинской визуализации с клиникой Института медицинского образования, ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России;

Панов Алексей Владимирович, д.м.н., профессор, главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела ишемической болезни сердца Института сердца и сосудов, ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России.

Теги: компьютерно-томографическая коронарная ангиография

234567 Начало активности (дата): 01.09.2025

234567 Кем создан (ID): 989

234567 Ключевые слова: атеросклеротическая бляшка, визуализация коронарного русла, ишемическая болезнь сердца, компьютерно-томографическая коронарная ангиография, перфузия миокарда, фракционный резерв кровотока

12354567899

Похожие статьи

Переломы проксимального отдела плечевой костиРентген на дому 8 495 22 555 6 8

Переломы проксимального отдела голени

Системная красная волчанка