10.07.2025

10.07.2025

Сравнительный анализ коррекции многовершинных деформаций костей голени при помощи различных методикиспользования ортопедических гексаподов

На основе анализа используемых для оценки критериев выявлено, что «пружинная» техника при коррекции многовершинных деформаций костей голени также эффективна, как и стандартная

ВВЕДЕНИЕ

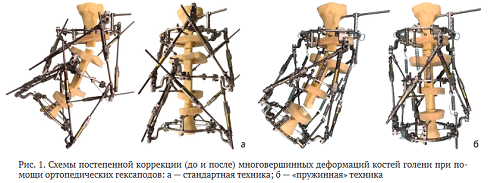

Для коррекции деформаций, в том числе многовершинных, в последние десятилетия активно применяют ортопедические гексаподы. Их главным преимуществом является возможность одноэтапной коррекции всех компонентов деформации [1-5]. Методикой коррекции многовершинных деформаций, которая может быть принята как стандартная, является одновременное устранение деформации на уровнях всех вершин при помощи нескольких ортопедических гексаподов, то есть их количество равно числу вершин деформации [2, 6-12] (рис. 1, а). Планировать коррекцию при этом достаточно сложно, особенно если промежуточный фрагмент нелинеен, или на одном из уровней необходимо использовать второе правило остеотомий. В таком случае использование анатомической оси промежуточного фрагмента неприемлемо и для успешной реализации коррекции необходима так называемая назначенная ось (assigned axe). Кроме этого, ортопед должен выполнить несколько (по количеству гексаподов) изолированных расчётов в компьютерной программе, а при коррекции изменять длины 12 (при наличии двух вершин) или 18 (трехвершинные деформации) страт. Использование нескольких ортопедических гексаподов увеличивает вес конструкции, что снижает комфорт для пациентов во время лечения [13].

С целью устранения данных недостатков разработана и клинически апробирована «пружинная» техника [4]. Для её реализации необходим всего один ортопедический гексапод, что является более удобным как для врача, так и для пациента (рис. 1, б).

Цель работы — сравнить результаты лечения пациентов, которым коррекцию многовершинных деформаций костей голени выполняли при помощи стандартной и «пружинной» техник.

Однако до настоящего времени не известно, является ли «пружинная» техника такой же клинически эффективной, как и стандартная.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследование включены пациенты, проходившие лечение в НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена в период с 2012 по 2024 гг. Всего было выполнено 36 коррекций многовершинной деформации голеней. Все пациенты дали информированное согласие на участие в исследовании и последующую публикацию его результатов.

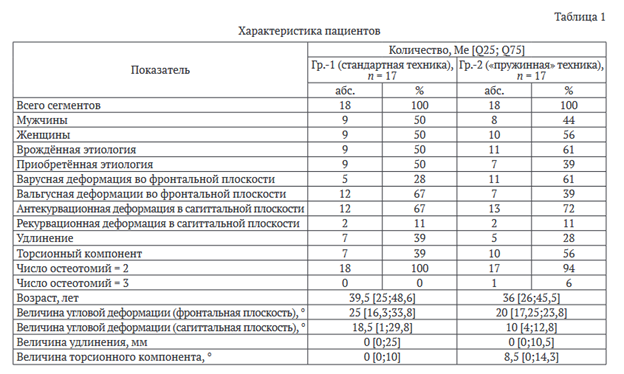

В контрольную группу (Гр.-1) вошло 17 пациентов (18 сегментов), для лечения которых использовали стандартную методику (4 ретроспективных случая, 14 проспективных). В исследуемую группу (Гр.-2) включено 17 больных (18 сегментов), коррекцию деформации которым выполняли с использованием «пружинной» техники (18 проспективных случаев). Обе группы были сопоставимы по исследуемым параметрам (р > 0,05) (табл. 1).

В обеих группах пациентам устанавливали аппарат внешней фиксации (АВФ) на основе трех опор (35 пациентам — при двух вершинах деформации) или четырех опор (одному пациенту — при трех вершинах). Остеотомии большеберцовых и малоберцовых костей выполняли через малоинвазивные доступы по де Бастиани. На 5-7 сут. послеоперационного периода начинали период дистракции в темпе 1 мм в день за 4 приёма. Дистракцию проводили с использованием двухплоскостных шарниров по Илизарову и продолжали вплоть до достижения межфрагментарных диастазов 4-6 мм на каждом из уровней остеотомий. Если пациентам требовалось удлинение сегмента (nt = 7; n2 = 5), то дистракцию продолжали вплоть до достижения необходимой величины (Гр.-1: 12-28 мм; Гр.-2: 12-44 мм). По завершении дистракции выполняли перемонтаж АВФ с установкой нескольких ортопедических гексаподов (Гр.-1) или же одного ортопедического гексапода и пружин (Гр.-2).

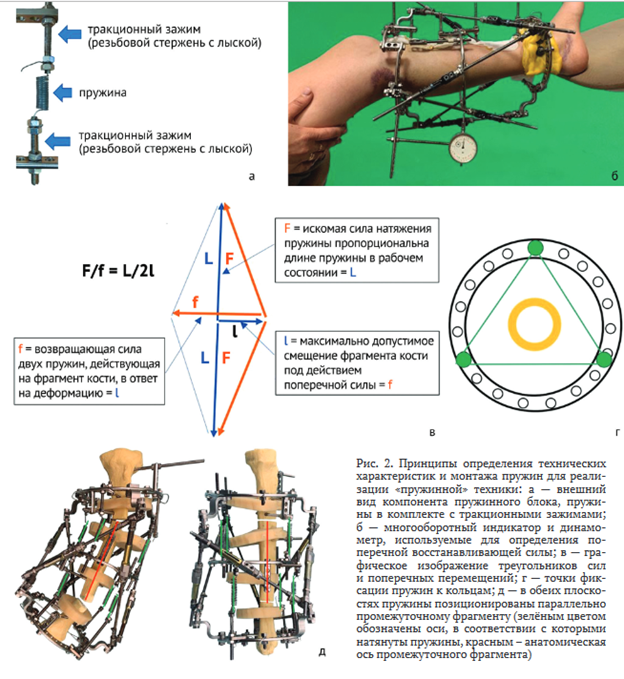

Для этого при реализации «пружинной» техники страты ортопедического гексапода «Орто-СУВ» [1, 3, 11, 14] соединяли проксимальную и дистальную опоры АВФ.

Промежуточные опоры крепили к смежным опорам при помощи пружинного блока. Он включал набор индивидуально изготовленных пружин в количестве шести для двухвершинных деформаций или девяти для трёхвершинных.

Каждую пружину крепили к опорам посредством тракционных зажимов (рис. 2, а). Определение параметров, необходимых для изготовления пружин, выполняли на 1-2 сут. после операции. Первым необходимым параметром являлась длина пружины в рабочем (растянутом) состоянии.

Для этого по послеоперационной рентгенограмме пациента выполнялся замер минимального расстояния между промежуточной опорой АВФ и одной из остеотомий. От полученной величины отнималось 15 мм (толщина трёх гаек, необходимых для фиксации пружины к тракционному зажиму и опоре). Далее определяли поперечную восстанавливающую силу. При горизонтальном положении сегмента по задней поверхности крепили многооборотный индикатор (Тип МИГ, ГОСТ 9696-75), конец щупа которого касался промежуточной опоры. После расслабления двухплоскостных шарниров под воздействием силы гравитации происходило смещение промежуточной опоры, что фиксировал индикатор (рис. 2, б). Далее при помощи динамометра выполняли тягу в противоположном направлении вплоть до момента, пока стрелка индикатора не окажется на значении «0». Показатель динамометра в данный момент соответствовал поперечной восстанавливающей силе, которая требовалась для удержания промежуточного фрагмента в нейтральном положении. Определённые таким образом показатели вводили в таблицу Excel, которая была сформирована исходя из подобия треугольника сил и треугольника поперечных перемещений (рис. 2, в).

При вычислениях допускали поперечное перемещение фрагмента не более 1 мм. На основе введённых данных определена продольная (растягивающая) сила пружины, обеспечивающая нужную восстанавливающую силу при заданной поперечной деформации. На основе имеющихся значений сил, а также рабочей длины при помощи калькулятора на сайте завода-изго- товителя (расчёт на базе ГОСТ 13765-86) определяли оптимальные технические параметры пружин: диаметр и количество витков пружины, диаметр проволоки. Заказы на компоненты «пружинного блока» выполнял НПП «Сланцевский завод пружин», реализующий продукцию по индивидуальным чертежам.

Изготовление продукции занимало не более 12 дней, что не влияло на продолжительность лечения пациента, поскольку соответствовало длительности латентного периода и периода первичной дистракции. При монтаже пружины позиционировали на максимально возможно равном расстоянии друг от друга, стремясь формировать равносторонний треугольник (рис. 2, г). Трем пациентам требовалось устранение смещения, произошедшего в период дистракции. В таких случаях для каждой вершины использовали по четыре пружины, позиционируемые в форме квадрата. Пружины фиксировали к опорам посредством тракционных зажимов. При этом позиционирование пружин осуществляли таким образом, чтобы они были параллельны анатомической оси промежуточного фрагмента в обеих плоскостях (рис. 2, д). Длины пружин и позиции их осей сохраняли постоянными в течение периода коррекции, регулировку выполняли при помощи тракционных зажимов. После завершения коррекции пружины и страты ортопедического гексапода демонтировали, фиксацию опор осуществляли при помощи двухплоскостных шарниров по Илизарову.

F/f = L/21f = возвращающая сила двух пружин, действующая на фрагмент кости, в ответ на деформацию = L

= искомая сила натяжения пружины пропорциональна длине пружины в рабочем состоянии = L

I = максимально допустимое смещение фрагмента кости под действием поперечной силы = f

При сравнительном анализе оценивали длительность периодов коррекции (с учётом и без учёта дистракции для достижения начального диастаза), фиксации, а также точность коррекции. Для пациентов, которым не проводили удлинение сегмента (и} = 11; п2 = 13), выполняли подсчёт продолжительности периода фиксации. При необходимости удлинения сегмента (п} = 7; п2 = 5) дополнительно определяли следующие показатели:индекс фиксации (Иф): отношение количества дней фиксации к величине удлинения в см;

индекс остеосинтеза (аппаратного периода): отношение количества дней нахождения в АВФ к величине удлинения в см.

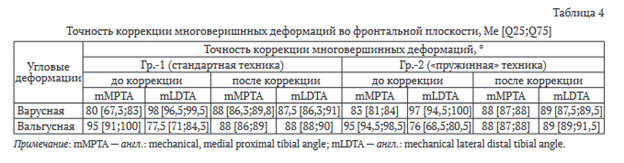

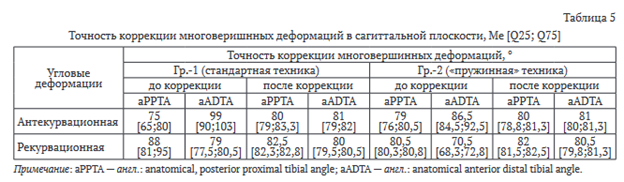

Для оценки точности коррекции оценивали величины механических (mMPTA, mLDTA) и анатомических (aADTA, aPPTA) углов до и после коррекции.

Оценку осложнений осуществляли по классификации J. Caton [15-19].

Оценку функционального результата и качества жизни выполняли путём анализа заполненных пациентами опросников LEFS [17-19]. Опросник, состоящий из 20 вопросов, пациенты заполняли до операции, по окончании периода коррекции (до демонтажа страт), перед демонтажом АВФ и через 2,5-3 мес. после демонтажа АВФ. Сумму баллов менее 19 оценивали как минимальную функцию или отсутствие функции; 20-39 б. — значительное ограничение функции; 40-59 б. — умеренное ограничение, 60-79 б. — незначительное ограничение. Сумма в 80 баллов была максимальной и подразумевала наличие полной функции.

Сопоставление частотных характеристик номинальных данных (пол, этиология, деформированный сегмент) выполняли при помощи критерия хи-квадрат (с поправкой Йетса для малых когорт) и критерия Фишера. При сравнении количественных параметров (возраст, значения РЛУ, величина компонентов деформации, длительность лечения и отдельных его периодов, величина удлинения, Иф, Ио и т.д.) использовали U-критерий Манна - Уитни, t-тест Стьюдента и медианный хи-квадрат. Оценку показателей в динамике (данные опросника LEFS) выполняли при помощи критерия знаков и критерия Вилкоксона. Количественные данные округляли до десятых. Статистическую обработку проводили при помощи программы MO Excel 2016 и Jamovi 2.3.28.

РЕЗУЛЬТАТЫ

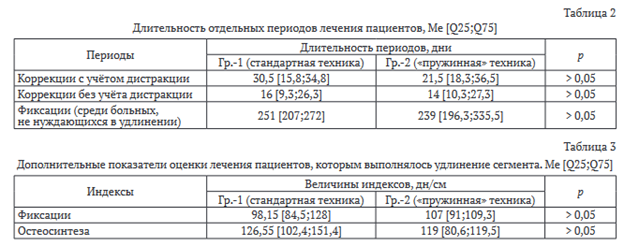

Данные о продолжительности периодов лечения пациентов обеих групп, а также значения индексов фиксации и остеосинтеза, оцениваемые у пациентов, нуждающихся в удлинении сегмента, представлены в табл. 2 и 3. Статистически значимой разницы (p < 0,05) ни в одном из оцениваемых показателей не выявлено.

После выполнения коррекции в каждой из групп значения механических и анатомических углов находились в пределах референтных значений в 88,9 % случаев (16 из 18 сегментов). У двух пациентов (по одному в каждой из групп) имелась перипротезная деформация. Поскольку коррекцию деформаций в этих случаях выполняли с учётом предстоящего эндопротезирования, целевые значения углов отличались от референтных и были достигнуты. Таким образом, точность коррекции как в Гр.-1, так и в Гр.-2 составила 94,4 %. Медианные значения механических углов (во фронтальной плоскости) и анатомических углов (в сагиттальной плоскости), а также значения квартилей приведены в табл. 4 и 5.

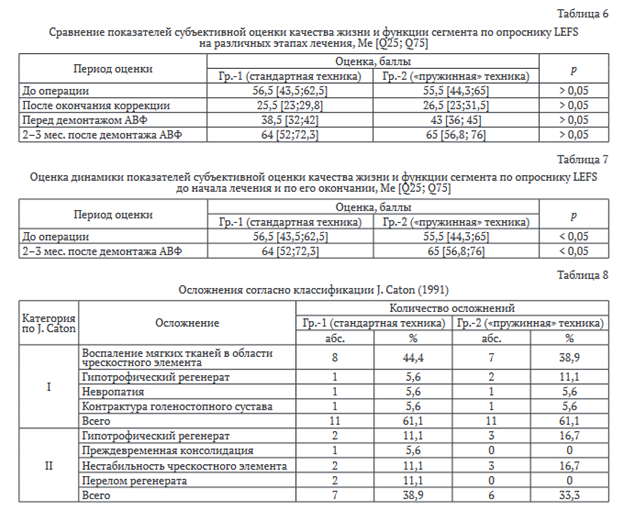

При сравнении данных опросника LEFS, заполненных пациентами обеих групп на разных этапах лечения, статистически значимой разницы между группами не выявлено (табл. 6).

При оценке динамики показателей до начала лечения и по его завершении отмечена статистически значимая разница, как в контрольной, так и в исследуемой группах (табл. 7).

Все осложнения, возникшие в процессе лечения, относились к категориям I и II по Caton (табл. 8).

ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенного исследования выявлено, что точность коррекции в обеих группах составляет 94,4 %. Период коррекции для Гр.-1 составил 16 дней (30,5 дня с учётом дистракции), для Гр.-2 — 14 дней (21,5 дня с учётом дистракции). Длительность периода фиксации среди пациентов, не нуждающихся в удлинении, составила 251 и 239 дней соответственно. Разница во всех случаях являлась статистически незначимо

Отдельного рассмотрения требует показатели качества жизни и функции сегмента. Это особенно значимо, поскольку одной из задач разработки «пружинной» техники было обеспечение большего комфорта для больного в период коррекции [4, 13]. Однако при анализе данных опросника качества жизни и функции сегмента статистически значимой разницы в показателях на момент окончания коррекции, то есть до демонтажа страт, не выявлено. Формально из этого можно было бы заключить, что обе методики оцениваются больными как одинаково дискомфортные и одинаково ограничивающие функцию сегмента. Однако необходимо отметить, что в выборках не было ни одного больного, лечение которого выполняли бы поэтапно с использованием каждой из техник и который мог бы на собственном опыте сравнить дискомфорт от обеих методик. Поэтому вывод можно сделать скорее в том смысле, что лечение с использованием различных модификаций (кольцевых) АВФ дискомфортно для пациентов.

Таким образом, формально «пружинная» техника при коррекции многовершинных деформаций голени не имеет значимых преимуществ перед стандартной. Но это утверждение основано только на критериях, которые были учтены в дизайне исследования. Однако необходимо обратить внимание и на другие немаловажные детали. Известно, что при расстоянии между кольцами менее 10-12 см компоновка аппарата более громоздка за счет необходимости применения Z-платиков и/или «свободных» колец, альтернативой является использование минимизированных страт, что тоже имеет свои ограничения [20]. Использование «пружинной» техники позволяет полностью избежать данной проблемы.

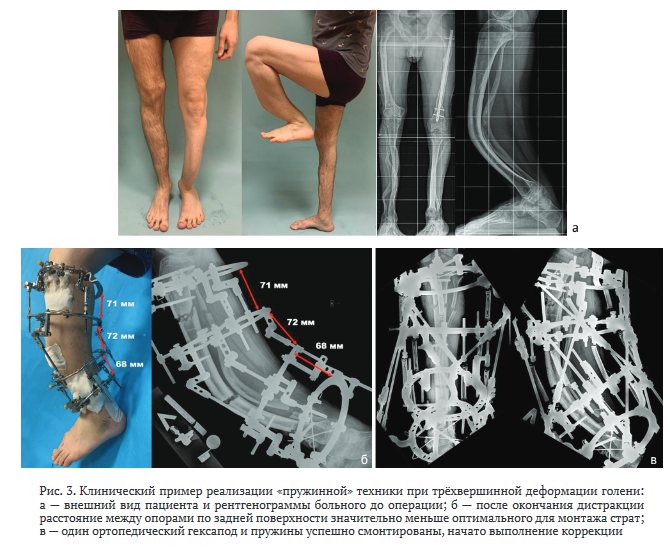

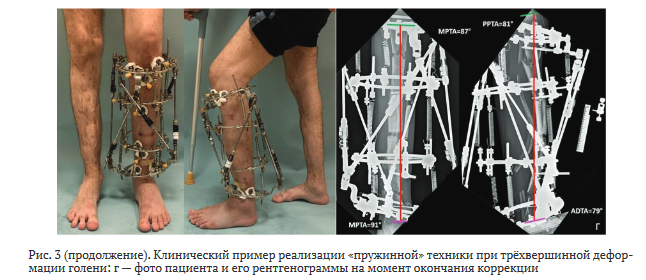

На рис. 3 представлен пример лечения пациента с трёхвершинной деформацией. Из-за выраженной антекурвации (75°) расстояние между кольцами по задней поверхности сегмента составляло от 68 до 72 мм. Монтаж трёх ортопедических гексаподов был бы технически возможен, но являлся непростой задачей для ортопеда, как в плане сборки конструкции, так и в «тройном» расчете в компьютерной программе. Подобный аппарат был бы чрезвычайно неудобен для пациента ввиду веса, громоздкости и необходимости изменения длин 18 страт. Поэтому коррекция была успешно реализована с использованием «пружинной» техники.

При анализе мировой литературы [13] найдено восемь исследований, в которых обсуждаются вопросы постепенной коррекции многовершинных деформаций костей голени с использованием ортопедических гексаподов [2, 4, 6, 8-10, 21, 22]. Однако только в двух статьях контент позволяет с ограничениями сравнить параметры, исследуемые в настоящей работе.

Из девяти пациентов (13 сегментов) выборки V. Ray et al. [10] только два пациента (три сегмента) на момент лечения достигли возраста 18 лет, а потому могли быть учтены нами.

Для оценки точности коррекции авторы использовали величину девиации механической оси (ДМО/MAD), что не позволяет сравнить с результатами настоящей работы, так как в ней мы анализировали величины механических и анатомических углов.

Оценка консолидации авторами статьи выполнена с помощью оригинального индекса угловой консолидации (англ.: AHI — angular healing index). Данный параметр представлял собой частное от количества дней фиксации, поделённых на величину дистракционного регенерата (см) в области, где расстояние между костными фрагментами наибольшее. У совершеннолетних пациентов в среднем величина AHI составила 89 дней/см (64-128,3).

Можно отметить, что в сравнении с Гр.-1 настоящего исследования эти данные демонстрируют лучшие темпы сращения на 9,15 дн./см. Однако имеется значительная разница в среднем возрасте больных из выборок: 19,7 лет (18-21) у V. Ray et al. [10] и 38,8 лет (21-65) в нашем исследовании.

На сегодняшний день имеется всего одна печатная работа, содержащая сведения о результатах клинического применения «пружинной» техники. В статье 2017 г. одного из авторов настоящего исследования [4] проанализировано четыре случая лечения пациентов с многовершинными деформациями костей голени. Средняя величина угловой деформации составила 34° (11-82). Одной из пациенток также было выполнено удлинение сегмента на 30 мм. В среднем период коррекции составил 7 нед. (5-9), а фиксации 49,5 нед. (41-54). При конвертации в дни (для удобства сравнения): 49 дн. (35-63) для периода коррекции и 346,5 дн. (287-441) для периода фиксации. При сравнении с Гр.-2 настоящего исследования данные цифры демонстрируют значительно более длительные периоды коррекции и фиксации. Однако средняя величина угловой деформации у пациентов рассматриваемой работы была больше, что частично может служить объяснением продолжительности сроков лечения. Также при анализе результатов необходимо учесть, что для лечения данных пациентов использована ранняя версия «пружинной» техники. От версии, описанной в настоящей работе, она отличается следующим: пружины фиксировали непосредственно к опорам, без тракционных зажимов и позиционирования пружин параллельно оси промежуточного фрагмента(ов). Отличались и технические характеристики пружин: длина в нейтральном положении — 100 мм, диаметр проволоки — 1 мм, диаметр витка — 10 мм, количество витков — 42. Эти факторы создавали условия менее жёсткой фиксации промежуточной опоры. Поэтому можно предположить, что действие сил сжатия пружин было неравномерным и разнонаправленным.

Вышеперечисленное увеличивало риск нежелательного смещения промежуточного фрагмента, что, в свою очередь, влияло на продолжительность лечения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе анализа используемых для оценки критериев выявлено, что «пружинная» техника при коррекции многовершинных деформаций костей голени также эффективна, как и стандартная. Преимущества «пружинной» техники связаны с большим удобством ее использования для врача и пациента.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

Виленский В.А. Разработка основ новой технологии лечения пациентов с диафизарными повреждениями длинных костей на базе чрескостного аппарата со свойствами пассивной компьютерной навигации (экспериментально-клиническое исследование): автореф. дис... канд. мед наук. Санкт-Петербург; 2009:31.

Ganger R, Radler C, Speigner B, Grill F. Correction of post-traumatic lower limb deformities using the Taylor spatial frame. Int Orthop. 2010;34(5):723-730. doi: 10.1007/s00264-009-0839-5.

Виленский, В.А., Поздеев, А.П., Бухарев, Э.В. и др. Ортопедические гексаподы: история, настоящее, перспективы. Ортопедия, травматология и восстановительная хирургия детского возраста. 2015;3(1):61-69. doi: 10.17816/PTORS3161-69.

Соломин Л.Н., Щепкина Е.А., Корчагин К.Л. и др. Новый способ коррекции многоуровневых деформаций длинных костей с использованием ортопедического гексапода. Травматология и ортопедия России. 2017;23(3):103-109. doi: 10.21823/2311- 2905-2017-23-3-103-109.

Lu Y, Li J, Qiao F, et al. Correction of severe lower extremity deformity with digital hexapod external fixator based on CT data. Eur J Med Res. 2022;27(1):252. doi: 10.1186/s40001-022-00887-6.

Naqui SZ, Thiryayi W, Foster A, et al. Correction of simple and complex pediatric deformities using the Taylor-Spatial Frame. JPediatr Orthop. 2008;28(6):640-647. doi: 10.1097/BPO.0b013e3181831e99.

Keshet D, Eidelman M. Clinical utility of the Taylor spatial frame for limb deformities. Orthop Res Rev. 2017;9:51-61. doi: 10.2147/ ORR.S113420.

Riganti S, Nasto LA, Mannino S, et al. Correction of complex lower limb angular deformities with or without length discrepancy in children using the TL-HEX hexapod system: comparison of clinical and radiographical results. J Pediatr Orthop B. 2019;28(3):214- 220. doi: 10.1097/BPB.0000000000000573.

Виленский В.А., Захарьян Е.А., Зубаиров Т.Ф. и др. Лечение двухуровневых деформаций костей голени: два гексапода или один? Современные проблемы науки и образования. 2019;(6). doi: 10.17513/spno.29352.

Ray V, Popkov D, Lascombes P, et al. Simultaneous multisegmental and multifocal corrections of complex lower limb deformities with a hexapod external fixator. Orthop TraumatolSurgRes. 2023;109(3):103042. doi: 10.1016/j.otsr.2021.103042.

Massobrio M, Mora R. Hexapod External Fixator Systems: Principles and Current Practice in Orthopaedic Surgery. Springer International Publishing; 2021:311.

Trombetti A, Al-Daghri N, Brandi ML et al. Interdisciplinary management of FGF23-related phosphate wasting syndromes: a Consensus Statement on the evaluation, diagnosis and care of patients with X-linked hypophosphataemia. Nat Rev Endocrinol. 2022;18(6):366-384. doi: 10.1038/s41574-022-00662-x.

Головёнкин Е.С., Соломин Л.Н. Коррекция многовершинных деформаций длинных костей нижних конечностей: обзор литературы. Травматология и ортопедия России. 2023;29(4):134-146. doi: 10.17816/2311-2905-11174.

Iobst C., Ferreira N., Kold S. A Review and Comparison of Hexapod External Fixators: Current Concept Review. J Pediatr Orthop Soc North Am. 2023;5(1):627. doi: 10.55275/JPOSNA-2023-627.

Caton J. Bilateral lengthening of lower limbs in short subjects in France. Results of the GEOP survey; our experience: Treatment of inequalities in length of lower limbs and short subjects in children and adolescents: Symposium under the direction of J Caton (Lyon). Rev Chir Orthop. 1991;77(1):74-77. (In Fran.)

Виленский В.А., Поздеев А.А., Зубаиров Т.Ф. и др. Лечение детей с деформациями длинных трубчатых костей нижних конечностей методом чрескостного остеосинтеза с использованием аппарата Орто-СУВ: анализ 213 случаев. Ортопедия, травматология и восстановительная хирургия детского возраста. 2016;4(4):21-32. doi: 10.17816/PTORS4421-32.

Захарьян Е.А. Комплексное лечение деформаций нижней конечности у детей с врожденным ложным суставом костей голени: дис... канд. мед наук. Санкт-Петербург; 2017:154.

Рохоев С.А. Обоснование применения ортопедического гексапода при лечении пациентов с контрактурами коленного сустава (анатомо-клиническое исследование): дис... канд. мед наук. Санкт-Петербург; 2022:181.

Лебедков И.В. Сравнительная оценка эффективности комбинированного чрескостного и интрамедуллярного остеосинтеза и удлинения по Илизарову при восстановлении длины голени и бедра (экспериментально-клиническое исследование): дис... канд. мед наук. Санкт-Петербург; 2023:200.

Гаврилов Д.В., Соломин Л.Н. Сравнительный анализ репозиционных возможностей ортопедического гексапода Орто-СУВ и его минимизированной («педиатрической») версии (экспериментальное исследование). Гений ортопедии. 2023;29(3):270- 276. doi: 10.18019/1028-4427-2023-29-3-270-276.

Eidelman M, Bialik V, Katzman A. Correction of deformities in children using the Taylor spatial frame. J Pediatr Orthop B. 2006;15(6):387-395. doi: 10.1097/01.bpb.0000228380.27239.8a.

Koren L, Keren Y, Eidelman M. Multiplanar Deformities Correction Using Taylor Spatial Frame in Skeletally Immature Patients. Open Orthop J. 2016;10:71-79. doi: 10.2174/1874325001610010603.

Информация об авторах:

Евгений Сергеевич Головёнкин — клинический аспирант,

Леонид Николаевич Соломин — доктор медицинский наук, профессор, ведущий научный сотрудник,

Теги: многовершинные деформации

234567 Начало активности (дата): 10.07.2025

234567 Кем создан (ID): 989

234567 Ключевые слова: многовершинные деформации, коррекция деформаций, постепенная коррекция, ортопедический гексапод, Орто-СУВ, «пружинная» техника, точность коррекции, функциональные результаты

12354567899

Похожие статьи

Формы и методы лечебной физической культурыРентген на дому 8 495 22 555 6 8

Лазерные технологии в лечении пациентов с хроническим синовитом коленного сустава

Возможности аппарата наружной транспедикулярной фиксации при исправлении деформаций позвоночника

Сравнение результатов минимально инвазивных и открытых хирургических технолгий у пациентов с симптоматическим стенозом поясничного отдела позвоночника на фоне сколиотической деформации