02.05.2025

02.05.2025

Интраоперационные перипротезные переломы бедренной кости при эндопротезировании тазобедренного сустава, обзор классификаций и метод лечения

Данное осложнение может возникнуть на любом этапе операции, отличаться локализацией и характером, что определяет предпочтительный метод оперативного лечения.

Перипротезные переломы бедренной кости при эндопротезировании тазобедренного сустава — осложнение, с которым рано или поздно сталкивается практически любой хирург, занимающийся артропластикой. В связи с увеличением общего количества данных операций увеличивается и число осложнений, в том числе перипротезных переломов [1, 2].

Выделяют 3 типа перипротезных переломов: интраоперационные, идентифицированные и устраненные во время операции; интраоперационные, не идентифицированные во время операции (как правило, стабильные, без смещения); послеоперационные [3].

Настоящая статья посвящена интраоперационным перипротезным переломам (ИПП) бедренной кости (БК), их классификации и используемым в настоящее время методам лечения. Интраоперационный перипротезный перелом создает угрозу для стабильности имплантата, влияет на качество жизни пациента, а также ухудшает отдаленные результаты оперативных вмешательств, обусловливая более раннюю необходимость проведения операций [4—6], поэтому актуальность проблемы не вызывает сомнений.

Этиология. Причин, приводящих к возникновению ИПП, множество: качество БК, неправильное предоперационное планирование, хирургические ошибки, грубые манипуляции. К факторам риска ИПП БК относят женский пол, пожилой возраст, системный остеопороз, тонкий кортикальный слой, видоизмененные формы проксимального отдела бедра из-за предшествующих травм или хирургических вмешательств, длительное лечение гормональными препаратами, ревматоидный артрит [7—9].

В настоящее время многие авторы сходятся во мнении, что при бесцементной фиксации компонентов риск возникновения перипротезных переломов во время оперативного вмешательства довольно высок [10], а их частота варьирует от 1,5 до 27,8% [11—15]. При этом, согласно данным [16, 17], частота ИПП при бесцементной фиксации ножек составляет 1—5,4%. Такая разница в показателях связана с тем, что за последние 20 лет появилось множество публикаций о возможности достижения биологической фиксации и, как следствие, долгосрочной выживаемости бесцементных ножек [18, 19]. Это повлекло за собой рост интереса к этому методу эндопротезирования, о чем свидетельствуют данные регистров [20—22]. Рост числа операций, в свою очередь, привел и к росту количества ИПП.

По данным регистра клиники Mayo в Рочестере, частота ИПП при использовании цементных ножек составила 0,3 и 3,6% во время первичных и ревизионных операций соответственно [16, 23]. По мнению некоторых авторов [5, 6, 24], во время ревизионного эндопротезирования ИПП возникают чаще, что связано с ухудшением качества кости, наличием в ней дефектов, массивным остеолизом, а также тем, что «уставшая» кость подвергается сильным нагрузкам при удалении старой ножки и имплантации новой.

T. Tamaki и соавт. [25] провели ретроспективный многомерный логистический анализ 850 операций с использованием бесцементных ножек Taperloc («Biomet») стандартного и короткого размера. Все 10 (1,2%) случаев ИПП возникли при использовании коротких ножек. На основании этих данных сделан вывод о повышенном риске ИПП при использовании бесцементных ножек.

В литературе также встречаются данные о зависимости частоты возникновения ИПП не только от модели и вида фиксации имплантатов, но и от конкретных инструментов, используемых во время операции. Например, K. Berend и соавт. [9] показали, что при использовании зубчатых калькарных фрез для подготовки проксимального отдела БК к посадке ножки зубцы врезались и заклинивались в кости, что приводило к переломам из-за ротационных движений рашпиля. В случае применения фрез с гладкими режущими краями таких осложнений не наблюдалось.

Одной из причин возникновения ИПП, которую весьма подробно описал C. DeCook в своем докладе на тихоокеанском конгрессе травматологов-ортопедов, является воздействие на кость кинетической энергии молотка, вследствие чего с каждым ударом резко растет напряжение в области калькара. Сила удара молотком и кинетическая энергия, передающаяся на БК, вариабельны и зависят от его массы, траектории движения, усилий хирурга. У кости существует предел прочности, при превышении которого происходит перелом. Особенно часто это происходит в каль- карной зоне, когда ось нагрузки отклоняется от оси бедра (рис. 1). Из этого можно сделать вывод, что чем меньше сила и кинетическая энергия, тем меньше риск ИПП при имплантации ножки или обработке канала.

В связи с этим стали появляться инструменты, которые позволяют проводить обработку бедренного канала и имплантацию ножки не агрессивными и резкими ударами, а низкоэнергетическими воздействиями во избежание перелома. Одни из таких инструментов — новейшие хирургические импакторы. На Тихоокеанском конгрессе ортопедов-травматологов, прошедшем в августе 2016 г., были представлены видеоматериалы по их использованию (рис. 2).

Различные фирмы-производители постоянно улучшают не только сами имплантаты, но и весь инструментарий, что потенциально позволит свести к минимуму количество таких осложнений.

Классификация. Интраоперационные перипротезные переломы БК различаются по виду, степени и локализации. Одни переломы определяются непосредственно во время операции, в то время как другие выявляются в послеоперационном периоде на основании клинических симптомов и данных рентгенографии [17, 26]. Они могут возникать на протяжении всей кости. При этом считается, что чем дистальнее расположен перелом, тем он сложнее [27].

Существует множество классификаций, которые основываются на локализации перелома, степени смещения костных отломков, стабильности компонентов эндопротеза. При этом в большинстве случаев нет подразделения на переломы, полученные интраоперационно или после операции. Между тем это разные осложнения, различающиеся по механизму возникновения, форме, сложности, а значит, требующие разных подходов в лечении.

T. Parrish и J. Jones [28] была предложена самая первая классификация перипротезных переломов, которая основывалась только на их локализации: 1-й тип — переломы вертельной области, 2-й тип — переломы проксимального отдела БК, 3-й тип — переломы средней трети БК, 4-й тип — переломы дистального отдела БК

T. Mallory и соавт. [29] классифицировали их следующим образом: тип 1 — переломы проксимального отдела; тип 2 — переломы, доходящие до уровня ножки, но не ниже ее верхушки; тип 3 — переломы, расположенные дистальнее верхушки ножки эндопротеза. J. Johansson и соавт. [26] классифицировали пери- протезные переломы схожим образом: тип 1 — линия перелома располагается выше конца ножки, ножка в канале; тип 2 — линия перелома распространяется дистальнее конца ножки, при этом ножка не в канале дистального отломка; тип 3 — линия перелома расположена дистальнее конца ножки.

S. Stuchin [30] описал 4 типа переломов: тип 1 — переломы проксимального отдела БК; тип 2 — длинные винтообразные переломы в области ножки; тип 3 — переломы, появившиеся в типичных точках напряжения БК; тип 4 — неклассифицируемые [30]. В перечисленных классификациях не учитывался такой параметр, как стабильность имплантата. В 2007 г. T. Ninan и соавт. [31] предложили упрощенную классификацию перипротезных переломов, в которой повреждения разделены на две большие группы по признаку стабильности ножки: первая группа — «счастливые БК» подразумевает стабильную ножку и отсутствие необходимости ее замены, вторая группа — «несчастливые БК», напротив, требует замены нестабильного компонента.

Работы и публикации отечественных авторов посвящены в основном послеоперационным перипро- тезным переломам. В частности, И.М. Пивень и соавт. [32] в обзоре литературы представили только статистические данные о частоте ИПП, обращая особое внимание на послеоперационные переломы и анализируя классификации, в большей степени применимые именно к ним [32]. М.В. Белов [33] осветил несколько ранних классификаций ИПП, предложенных B. Morrey, J. Shwartz и соавт., которые не получили широкого распространения.

Несмотря на многообразие классификаций, в настоящее время для интраоперационных переломов используется Ванкуверская, которая была разработана в 2003 г. [27]. В данной классификации переломы описаны в зависимости от локализации, характера и стабильности. Авторы выделяют 3 типа перипротезных переломов: тип А — перелом локализован в проксимальном метафизе (вертельная зона) без распространения на диафиз БК; тип B — перелом локализован на уровне диафизе БК вокруг ножки эндопротеза; тип С — перелом на уровне дистального отдела БК и выходящий за пределы верхушки эндопротеза. Каждый из этих типов переломов в свою очередь подразделяется на 3 подтипа: точечные перфорации костной ткани (подтипы А1, В1, С1), линейные переломы без смещения (подтипы А2, В2, С2), нестабильные переломы со смещением (подтипы А3, В3, С3).

Ванкуверская классификация представляется нам наиболее удобной и оптимальной, поскольку проста в понимании и содержит все необходимые критерии повреждений БК на разных уровнях. Основные типы переломов, которые встречаются интраопераци- онно — линейные (со смещением и без) и перфорации кортикального слоя кости. Достаточно лишь немного грубее выполнить манипуляцию с БК, ударить по рашпилю или имплантату молотком, чтобы получить перипротезный перелом, особенно если у пациента имеет место системный остеопороз. Таким образом, механизм травмы чаще всего низкоэнергетический. Маловероятно интраоперационно получить сложный многооскольчатый перелом с большим количеством отломков, поскольку это больше характерно для переломов, полученных в послеоперационном периоде при различных высокоэнергетических травмах.

Лечение. Учитывая, что это ИПП может произойти неожиданно в ходе любого этапа операции эндопротезирования тазобедренного сустава, в операционной целесообразно иметь соответствующие инструменты и материалы (металлическую проволоку для проведения серкляжных швов, пластины для остеосинтеза, спицы, винты и пр.).

По утверждению авторов, точное следование классификации позволяет выбрать подходящий метод лечения. Основными принципами лечения при этом являются достижение стабильности и корректного положения компонентов эндопротеза, а также предупреждение распространения линии перелома. Соблюдение этих принципов обеспечивает условия для получения наилучших долгосрочных результатов [10, 12].

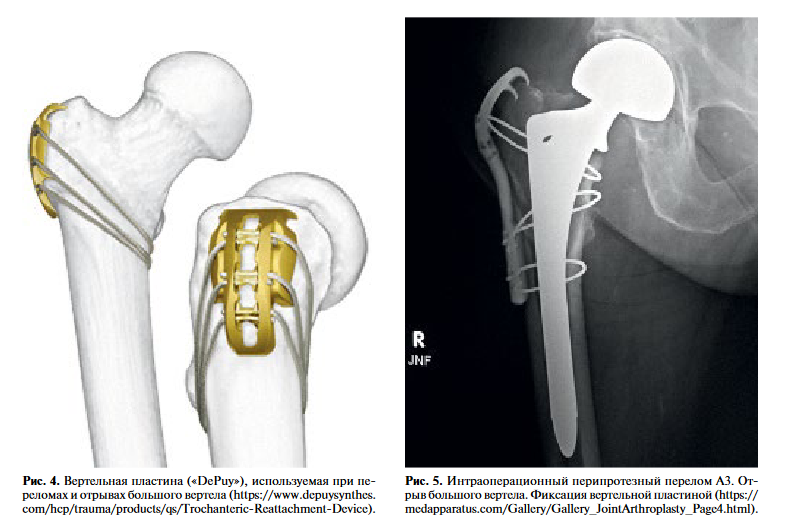

Методы устранения перипротезных переломов усложняются от подтипа к подтипу. Так, достаточным объемом лечения переломов типа А1 (точечные перфорации в проксимальном отделе БК) является им- пактирование перфораций костной стружкой, полученной при обработке вертлужной впадины. Предпочтительным методом лечения переломов типа А2 (стабильные линейные переломы проксимального отдела БК) является наложение проволочных серкляжей до имплантации ножки для предотвращения распространения линии перелома. Для лечения переломов типа А3 (нестабильные переломы проксимального отдела БК) можно использовать полнопокрытые или конические с ребристой поверхностью ножки, что обусловлено базовыми биомеханическими принципами. Большой вертел (в случае его отрыва) допустимо фиксировать при помощи серкляжной проволоки, путем остеосинтеза спицами по Веберу (рис. 3) или специальными вертельными пластинами (рис. 4, 5) [34].

Дефекты типа В1 (кортикальные перфорации) чаще всего возникают при удалении цемента из костномозгового канала БК. Для их устранения необходимо имплантировать длинную ножку таким образом, чтобы ее верхушка проходила дистальнее дефекта, поскольку только в этом случае можно говорить о достаточной стабильности [35]. Для дополнительного укрепления БК и шунтирования нагрузки можно использовать кортикальные аллотрансплантаты [27, 34].

Переломы типа В2 (линейные переломы диафиза без смещения) обусловлены многократно увеличивающимся радиарным напряжением кости из-за имплантации ножки эндопротеза или обработки костномозгового канала рашпилями. Если в результате такого перелома ножка протеза стабильна, необходимо визуализировать линию перелома и провести фиксацию серкляжными швами по всей длине. Если же стабильность ножки эндопротеза под вопросом, желательно имплантировать такую ножку, верхушка которой будет располагаться дистальнее линии перелома. В случае плохого качества кости целесообразно также использовать длинные кортикальные аллотрансплантаты с фиксацией их серкляжными швами [27, 34].

Переломы типа B3 (нестабильные переломы ди- афиза) чаще всего возникают при вывихивании БК, удалении цемента из канала и имплантации ножки. Для лечения таких переломов также необходимо использовать длинную ножку и кортикальные аллотрансплантаты (если это необходимо) в сочетании с серкляжной проволокой (рис. 6).

Перфорации типа С1 (область дистального метафиза) требуется импактировать костными аллотрансплантатами. Лечение переломов типа С2 (стабильные, в области дистального метафиза) включает фиксацию серкляжной проволокой и кортикальными аллотрансплантатами, выполняющими аугментирующую роль (рис. 7). Самыми сложными в плане лечения являются интраоперационные переломы типа С3 (нестабильные, в области дистального метафиза (рис. 8), которые чаще всего возникают при вывихивании БК. Их лечение заключается в открытой репозиции отломков и металлоостеосинтезе [27, 34, 36].

Заключение. Интраоперационные перипротез- ные переломы бедренной кости, по мнению многих авторов, являются одной из сложнейших проблем эндопротезирования тазобедренных суставов. По утверждению H. Сameron [37], помимо негативного влияния на стабильность ножки, интраоперационные перипротезные переломы приводят к увеличению стоимости и продолжительности операции, что сопряжено с увеличением риска развития сопутствующих осложнений. К предупреждению данного осложнения следует относиться с особой ответственностью, а в случае его возникновения — правильно классифицировать перелом и выполнить репозицию и максимально стабильную фиксацию костных отломков. Многие современные авторы уделяют особое внимание стабильности имплантата, поскольку именно первичная стабильность является необходимым условием хороших отдаленных результатов операции [6, 24]. Важно помнить, что ревизионная операция практически всегда сложнее, чем первичная, а предупреждение осложнения всегда предпочтительнее, чем его лечение.

ЛИТЕРАТУРА

Paprosky W.G. Revision Total Hip Arthroplasty. American Academy of Orthopaedic Surgeons. 2000;80.

Тихилов Р.М., Гончаров М.Ю., Дроздова П.В. и др. Заполняемость Регистра эндопротезирования тазобедренного сустава ФГУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена». Травматология и ортопедия России. 2011;2:153-159. [Tikhilov R.M., Goncharov M. Yu., Drozdova P.V. et al. Quality of hip register of the Russian Research Institute of Traumatology and Orthopaedics named after R.R. Vreden. Traumatology and Orthopedics of Russia. 2011;2:153-159. (in Russ.)]. https:// doi.org/10.21823/2311-29 05-2011-0-2-153-159.

Van Flandern G.J. Periprosthetic fractures in total hip arthroplasty. Orthopedics. 2005;28(9):S1089-S1095.

Miettinen S.A., Makinen T.J., Kostensalo I. et al. Risk factors for intraoperative calcar fracture in cementless total hip arthroplasty. Acta Orthop. 2016;87(2):113-119.

Meek R.M., Garbuz D. S., Masri B.A. et al. Intraoperative fracture of the femur in revision total hip arthroplasty with a diaphyseal fitting stem. J Bone Joint Surg Am. 2004;48-A(3):480-485.

Berend K.R., Lombardi A. V.Jr., Mallory T.H. et al. Cerclage wires or cables for the management of intraoperative fracture associated with a cementless, tapered femoral prosthesis: results at 2 to 16 years. J Arthroplasty. 2004;19(7 Suppl 2):17-21.

Ponzio D.Y., ShahiA., ParkA.G., Purtill J.J. Intraoperative proximal femoral fracture in primary cementless total hip arthroplasty. J Arthroplasty. 2015;30(8):1418-1422.

Miettinen S.S., Makinen T.J., Kostensalo I. et al. Risk factors for intraoperative calcar fracture in cementless total hip arthroplasty. Acta Orthop. 2016;87(2):113-119.

Berend K.R., Lombardi A. V.Jr. Intraoperative femur fractures is associated with stem and instrument design in primary total hip arthroplasty. Clin Orthop Relat Res. 2010;468(9):2377-2381.

Fleischman A.N., Schubert M.M., Restrepo C. et al. Reduced incidence of intraoperative femur fracture with a second-generation tapered wedge stem. J Arthroplasty. 2017;32(11):3457-3461.

Kyle R.F., Crickard G.E. Hip arthroplasty: management problems; periprosthetic fractures associated with total hip arthroplasty. Orthopedics. 1998;21:982-984.

Moroni A., Faldini C., Piras F., Giannini S. Risk factors for intraoperative femoral fractures during total hip replacement. Ann Chir Gynaecol. 2000;89(2):113-118.

Schmidt A.H., Kyle R.F. Periprosthetic fractures of the femur. Orthop. Clin North Am. 2002;33(1):143-152

Mallory T.H., Lombardi A.VJr., Leith J.R. et al. Minimal 10- year results of a tapered cementless femoral component in total hip arthroplasty. J Arthroplasty. 2001;16:49-54.

Berry D.J. Epidemology: hip and knee. Orthop Clin North Am. 1999;30:183-190.

Schwartz J.T.Jr., Mayer J.G., Engh C.A. Femoral fracture during non-cemented total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 1989;71(8):1135-1142.

Mallory T.H., Lombardi A.V.Jr., Leith J.R. et al. Why a taper? J Bone Joint Surg Am. 2002;84 (Suppl 2):81-89.

Makela K.T., Eskelinen A., Paavolainen P. et al. Cementless total hip arthroplasty for primary osteoarthritis in patients aged 55 years and older. Results of the 8 most common cementless designs compared to cemented reference implants in the Finnish Arthroplasty Register. Acta Orthop. 2010;81(1):42-52. https:// doi.org/10.3109/17453671003635900.

SHAR (Swedish Hip Arthroplasty Register) 2011. Publication date: October 2012,

AOANJRR (Australian Orthopaedic Association National Joint Replacement Registry) 2012. Publication date: January 2013.

THL (The National Institute for Health and Welfare). Lonkka- japolviproteesit Suomessa 2010. Tilastoraportti 23/2011. Publication date: 22.03.2013.

TaylorM.H., Harvey J.PJr. Intraoperative femur fractures during total hip replacement. Clin Orthop Relat Res. 1978;137:96-103.

Thillemann T.M., Pedersen A.B., Johnsen S.P et al. Inferior outcome after intraoperative femoral fracture in total hip arthroplasty: outcome in 519 patients from the Danish hip arthroplasty registry. Acta Orthop. 2008;79(3):327-334. https://

Tamaki T., Jonishi K., Miura Y. et al. Cementles stapered-wedge stem length affects the risk of periprosthetic femoral fractures in direct anterior total hip arthroplasty. J Arth. 2018;33(3):805-809.

Johansson J.E., McBroom R., Barrington T.W., Hunter G.A. Fracture of the ipsilateral femur in patients with total hip replacement. J Bone Joint Surg Am. 1981;63(9):1435-1442.

Greidanus N. V, Mitchell P.A., Masri B.A. et al. Principles of management and results of treating the fractured femur during and after total hip arthroplasty. Instr Course Lect. 2003;52:309-322.

Parrish T.F., Jones J.R. Fracture of the femur following peri- prostheticarthroplasty of the tip. Report of nine cases. J Bone Joint Surg Am. 1964;46:241-248.

Mallory T.H., Kraus T.J., Vaughn B.K. Intraoperative femoral fractures associated with cementless total hip arthroplasty. Orthopedics. 1989;12(2):231-239.

Stuchin S.A. Femoral shaft fracture in porous and press-fit total hip arthroplasty. Orthop Rev. 1990;19(2):15315-9.

Ninan T.M., Costa M.L., Krikler S.J. Classification of femor periprosthetic fractures. Injury. 2007;38(6):661-668. https:// doi.org/10.1016/j.injury.2007.02.053.

Пивень И.М., Бердюгин К.А. Классификации перипротезных переломов бедренной кости (обзор литературы). Современные проблемы науки и образования. 2016; 2. [Piven’ I.M., Berdyugin K.A. Classification of periprosthetic fractures of the femur (literature review). Sovremennye problemy nauki i ob- razovaniya. 2016; 2. (in Russ.)].

Белов М.В. Перипротезные переломы бедра. Дис. ... канд. мед. наук. М.;2006:11-16. [BelovM.V. Periprosthetic hip fractures. Dis. ... kand. med. nauk. M.;2006:11-16. (in Russ.)].

Davidson D., Pike J., Garbuz D. et al. Intraoperative periprosthetic fractures during total hip arthroplasty. Evaluation and management. J Bone Joint Surg Am. 2008; 90: 2000-12. doi:10.2106/ JBJS.H.00331.

Larson J.E., ChaoE.Y., FitzgeraldR.H. Bypassing femoral cortical defects with cemented intramedullary stems. J Orthop Res. 1991;9(3):414-421.

Duncan C.P., Masri B.A. Fractures of the femur after hip replacement. Instr Course Lect. 1995;44:293-304.

Cameron H. U. Intraoperative hip fractures: ruining your day. J Arthroplasty. 2004;19(4 Suppl 1):99-103.

Сведения об авторах:

Полевой Е.В. — врач травматолог-ортопед, аспирант отделения эндопротезирования НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова

Загородный Н.В. — член-корр. РАН, доктор мед. наук, проф., зав. отделением эндопротезирования, директор НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова;

Каграманов С.В. — доктор мед. наук, науч. сотр. отделения эндопротезирования НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова;

Чрагян Г.А. — канд. мед. наук, врач отделения эндопротезирования НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова; Алексанян О.А. — врач травматолог-ортопед, аспирант отделения эндопротезирования НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова.

Теги: эндопротезирование тазобедренного сустава

234567 Начало активности (дата): 02.05.2025

234567 Кем создан (ID): 989

234567 Ключевые слова: интраоперационные перипротезные переломы, артропластика, эндопротезирование тазобедренного сустава

12354567899

Похожие статьи

Оценка эффективности субпараневральной блокады седалищного нерва у пациентов после реконсруктивно-корригирующих операций на стопеРентген на дому 8 495 22 555 6 8

Микробиологический фактор при остеоартритах

Кинематическое выравнивание при роботизированном тотальном эндопротезировании коленного сустава

Первичное и ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава с восполнением дефектов вертлужной впадины