06.04.2025

06.04.2025

Особенности применения элементов реконструктивной хирургии при лечении огнестрельных ран кисти и предплечья на этапе оказания специализированной медицинской помощи

Хирургическая тактика и непосредственно выбор метода лечения пациентов с огнестрельными ранениями кисти и предплечья являются важными вопросами в хирургии кисти

Введение

Хирургическая тактика и непосредственно выбор метода лечения пациентов с огнестрельными ранениями кисти и предплечья являются важными вопросами в хирургии кисти, что обусловлено возрастающей частотой патологии, а также неблагоприятными клиническими исходами (контрактуры, функциональные нарушения, косметические дефекты, утраты части конечности), особенно при выборе радикальной (агрессивной) хирургической тактики [2].

Некоторые авторы считают возможным выполнения реконструктивных элементов в рамках первичной и повторной хирургической обработки ран

Большинство авторов придерживаются двухэтапного лечения: первый этап направлен на полное очищение и заживление раны и только вторым этапом выполняются восстановление поврежденных анатомических структур [1, 6, 7].

Предпринималось множество попыток улучшения результатов лечения в рамках данного подхода за счет модернизации способов дренирования или применения инновационных перевязочных материалов, для сокращения сроков заживления первичной раны, но не решался вопрос реконструктивного лечения [8, 9]. В этой связи успешное лечение огнестрельных ран кисти и предплечья является важной социальной проблемой [4].

Материал и методы

Нами проведено хирургическое лечение 24 пациентов с данной нозологической категорией с применением этапного хирургического лечения с элементами реконструктивной хирургии для достижения хорошего функционального результата. Ретроспективно изучено 24 истории болезни раненых, лечение которых осуществлялось по общепринятым стандартам. Пациенты в обеих группах были сопоставимы по возрасту (18-55 лет), применялись единые виды анестезии, в послеоперационный период проводились перевязки с водорастворимыми мазями и иммобилизация сегмента пораженной конечности.

Все обследованные были практически здоровыми до получения ранения. Пол пациента не учитывался.

Важным этапом лечения пациентов с ранениями кисти и предплечья явилось предоперационное планирование (рентген, КТ, УЗИ нервов и сосудов) и непосредственно полнота хирургической обработки с элементами реконструктивной хирургии или подготовкой к ней. Оптимальный хирургический доступ и адекватная анестезия позволили выполнить некрэктомию, шов артерий, декомпрессию и транспозицию нервов, выделение разорванных или поврежденных сухожилий в должном объеме с последующим укрытием важных анатомических структур местными тканями и защитой их от агрессивного воздействия воспалительного процесса, внешней среды и местно применяемых лекарств, репозицию и стабилизацию костных отломков переломов. Это способствовало улучшению лимфо- и кровообращения, улучшению иннервации, также благоприятно влияло на борьбу с болевым синдромом и, как следствие, способствовало снижению рисков нагноения и созданию условий для раннего восстановления или улучшений поврежденных функций сегмента.

Предложенная нами методика многоэтапного хирургического лечения не разделяет два больших этапа лечения: 1-й - очищения и заживления раны, 2-й - реконструкции анатомических поврежденных структур. Предложенный подход формирует единый лечебный процесс, направленный на одновременное заживление раны и восстановление или улучшение утраченной функции сегмента конечности. Реализовать данным алгоритм представляется возможным на этапе оказания специализированной медицинской помощи, но при соблюдении преемственности в оказании медицинской помощи, с возможностью внедрения его элементов на этапах оказания первой врачебной и квалифицированной медицинской помощи, что благотворно влияло бы на результаты лечения и способствовало бы сокращению срока лечения.

При поступлении раненого на этап оказания специализированной медицинской помощи необходимо в кратчайшие сроки провести дообследование в полном объеме, стабилизировать гемодинамические показатели и спланировать предстоящий объем повторной (первичной или вторичной) хирургической обработки.

После предоперационного планирования выполняется хирургическое пособие в следующем объеме. При операциях на кисти и предплечье необходимо наложить отжимной жгут выше ранения, при необходимости выполнить дополнительные разрезы для лучшей визуализации состояния мягких тканей в зоне ранения и локализации анатомических структур относительно раны на предмет их возможного повреждения (нервы, артерии, сухожилия). При огнестрельных оскольчатых переломах костей и их дефектах необходимо выполнить стабилизацию сегмента путем наложения аппарата наружной фиксации, в некоторых случаях возможно ведение данных ран в гипсовой повязке. При выявлении поврежденных структур, они должны быть выделены и, по возможности, восстановлены либо временно перемещены в зону здоровых тканей. Если жизнеспособность нерва или сухожилия вызывает сомнения, необходимо максимально деликатно выполнить не- кроэктомию, затем край структуры прошить и уложить в зону здоровых тканей, при этом отграничить от зоны воспаления и от воздействия внешней среды. При ранении нерва важно выполнить его декомпрессию и переневрально ввести 0,5 % раствор новокаина, что позволит уменьшить болевой синдром, а в последующем - восстановить проводимость по нему импульсов. При повреждении одной артерии (из двух) на предплечье возможна ее перевязка, в остальных случаях необходимы шов артерии или ее протезирование. При повреждении сухожилий основная задача - максимально сохранить их длину и укрыть их местными мягкими тканями.

Первичная хирургическая обработка также направлена на удаление загрязнения раны путем ее обильного промывания стерильными растворами в большом количестве, удаление инородных тел, особенно находящихся в проекции сосудов и нервов, раздренирования гематом и затеков с последующим дренированием.

Важным элементом лечения является бактериологическое исследование микрофлоры раны для последующего подбора антибиотиков и гистологическое исследования - для понимания степени повреждения тканей в зоне их резекции при некротомии.

Швы на кожу накладываются исключительно наводящие, не препятствующие дренированию раны, но укрывающие оголенные участки костей, нервов, артерий, сухожилий. В рану рыхло укладываются марлевые салфетки с водорастворимыми мазями или сорбентами. Следующая перевязка планируется исходя из обширности и тяжести повреждения. Перевязки выполняются до полного очищения раны с постепенным закрытием кожного дефекта при его наличии. На заключительном этапе перед полным закрытием раны выполняется реконструкция анатомических структур. Благодаря их правильному расположению в ране к данному моменту даже сильно поврежденные структуры восстанавливаются. А в выраженном рубцовом процессе ранее прошитые элементы легко найти по кончикам оставленных ниток (меток). Также при шве нерва и сухожилия их стараются расположить вне рубцового процесса и иссечь рубцовую ткань, что благоприятно сказывается на качестве восстанавливаемой функции сегмента. Однако швы на кожу накладываются редкие, с обязательным дренированием.

Предложенный метод лечения требует больше времени на первую предоперационную подготовку и саму операцию, но позволяет значительно сократить время на последующих этапных перевязках и подготовить рану к ее закрытию с одновременным восстановлением анатомически значимых структур поврежденного сегмента. В целом наш метод позволяет улучшить прогноз на восстановление, сократить сроки лечения и реабилитации и уменьшить количество и объем повторных операций после заживления раны.

Результаты и обсуждение

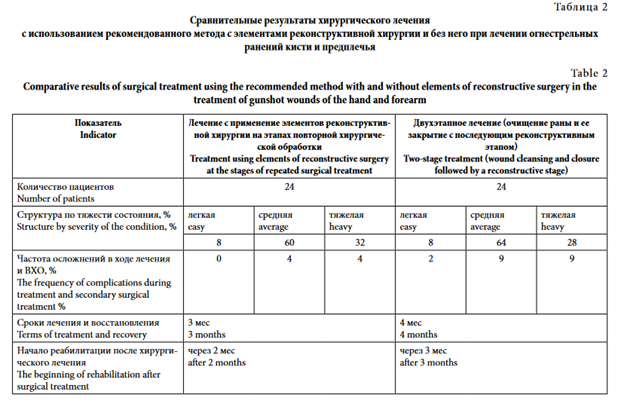

Все пациенты (и=48, в т. ч. 24 прооперированые нами пациента) были распределены по тяжести заболевания, срокам оказания медицинской помощи и ее видам (квалифицированная и специализированная) и возникшим осложнениям в ходе лечения. Средний срок выздоровления у пациентов, проходивших лечения с применением разработанного нами протокола, составил 2-3мес, при стандартном лечении - 3-4 мес.

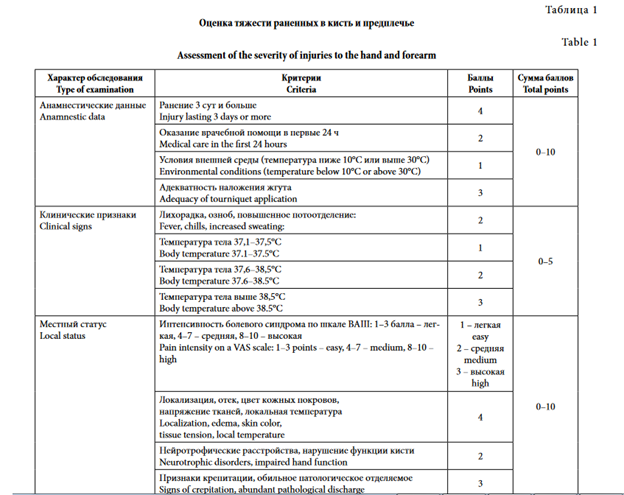

Тяжесть заболевания раненых определялась следующими критериями: 1) анамнез (условия получения ранения: температура окружающей среды, время начала оказания врачебной помощи); 2) клиническая картина (гемодинамические показатели, жалобы, выраженность болевого синдрома); 3) местный статус (характер ранения: изолированное или сочетанное, объем повреждений); 4) данные лабораторных и инструментальных исследований (общий анализ крови, рентгенография, УЗИ, КТ, пульсоксиметрия поврежденного сегмента). Данные показатели оценивались в балльной системе, по специально разработанной шкале оценки тяжести повреждения сегмента и общего состояния. Раненые с легкой степенью тяжести получали минимальный объем помощи после необходимого обследования, основное лечение было направлено на профилактику гнойно-воспалительных заболеваний, реабилитацию и разработку поврежденной конечности (10 баллов), со средней и тяжелой - проводилось полноценное хирургическое лечение с максимально ранним включением элементов реконструктивной хирургии (20 и 30 баллов соответственно). Показатели (баллы) оценки представлены в таблице 1.

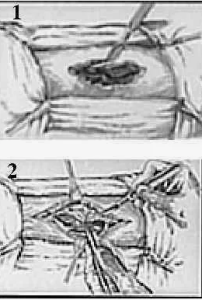

При поступлении у пациента собирался анамнез, оценивалась медицинская документация с предыдущих этапов оказания медицинской помощи, общее состояние, местный статус, наличие и влияние сопутствующих заболеваний и ранений на течение раневого процесса верхней конечности, проводились необходимые лабораторно-инструментальные исследования. После предварительной подготовки проводилась повторная (первичная) хирургическая обработка с учетом ранее описанного метода с применением элементов реконструктивной хирургии пораженного сегмента конечности, последующим планированием перевязок и финальным этапом восстановительной хирургии и закрытии раны (рис. 1, 2).

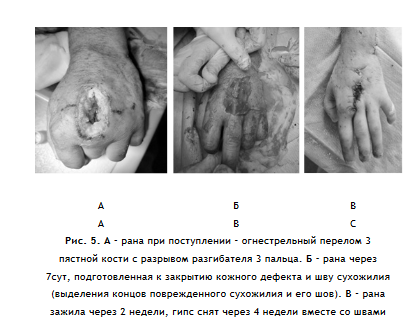

Затем в условиях операционной под проводниковой или общей анестезией выполнялось хирургическое вмешательство в объеме - вскрытие, санация, некрэктомия и дренирование при необходимости и возможности с элементами реконструктивной хирургии (рис. 3-5).

Послеоперационное ведение и наблюдение осуществлялись согласно разработанному протоколу лечения и этапными перевязками и после окончательного очищения раны выполнялось закрытие кожного дефекта с максимально возможными реконструктивными элементами хирургии (рис. 5).

Сравнительные результаты оценки эффективности предложенного метода и стандартного двухэтапного лечения представлены в таблице 2.

Для иллюстрации изложенного материала приводим описание клинического случая.

Раненый матрос, 50 лет, поступил в ЦВКГ им. П.В.Мандрыка с диагнозом: Сочетанное минно-взрывное ранение от 05.02.2024 г. Прободное ранение правого глазного яблока с внутриглазным инородным телом, гемофтальмом, отслойкой сетчатки. Прободное ранение левого глазного яблока с внутриглазным инородным телом, травматической катарактой, гемофтальмом. Оскольчатый перелом костей носа. Огнестрельный, многооскольчатый перелом правой локтевой кости со смещением отломков, костным дефектом и крупным дефектом мягких тканей в области перелома, открытый вывих головки лучевой кости в плечелучевом суставе, посттравматическая невропатия лучевого нерва, дефект локтевого нерва, оскольчатые раны нижних конечностей. Открытое, тотальное, протяженное рваное ранение локтевого нерва в верхней трети правого предплечья с диастазом концов нерва 8 см.Двусторонняя акубаротравма с перфорацией обеих барабанных перепонок с понижением слуха на оба уха при восприятии шепотной речи на расстоянии 1 м каждым ухом, разговорной речи на расстоянии более 2 м на оба уха.

На этапах медицинской эвакуации присоединилась внегоспитальная пневмония.

05.02.2024 г. получил минно-взрывное ранение, и 05.02 была оказана первая помощь. С 06.02 по 10.02 находился на стационаром лечении в ГБУЗ «Луганская республиканская клиническая больница» с диагнозом: Минно-взрывное ранение (от 05.02.2024 г.). Прободное склеральное ранение, внутриглазное инородное тело, гемофтальм правого глаза.

Прободное роговично-склеральное ранение левого глаза. 06.02 была выполнена первичная хирургическая обработка проникающего склерального ранения правого глаза с удалением внутриглазного инородного тела. 07.02 была выполнена первичная хирургическая обработка правого локтевого сустава. С 10.02 по 13.02 находился в инфекционном отделении 1602-го Военного клинического госпиталя Минобороны России с диагнозом: Внегоспитальная пневмония в S7 правого легкого с вовлечением медиальных отделов S8-S10, вирусного генеза?

В последующем, 14.02 был госпитализирован в офтальмологический центр (с дневным стационаром) ЦВКГ им. П.В. Мандрыка Минобороны России для дальнейшего специализированного обследования и лечения.

Местно: правая верхняя конечность фиксирована аппаратом наружной фиксации от кисти до верхней трети плеча. Повязки на ранах предплечья и плеча умеренно промокли геморрагическим отделяемым, повязки сняты, отмечается выраженная отечность правого предплечья и кисти, патологическая подвижность отломков локтевой кости в области верхней трети предплечья, по тыльной и задней поверхностях верхней трети и средней трети правого предплечья имеются раны в продольном направлении, по задней поверхности предплечья длиной до 15 см, шириной 7 см, в дне раны локтевой сустав, отсутствие локтевой кости на протяжении 8 см, отломки лучевой кости, локтевой нерв и остатки сухожилий, дефект мягких тканей 5х10х4см. Фиксация стабильная. Кисть теплая, пульс на лучевой артерии кисти снижен, чувствительность снижена, движения в пальцах кисти не выполняет. Рана обильно обработана 3 % раствором Н2О2, 70 % спиртом - по краям раны. Смена повязки с присыпкой Житнюка (рис. 6).

Через 15 сут с момента поступления рана очистилась, выполнен шов нерва с его транспозицией ввиду дефекта последнего 4 см, закрытие кожного дефекта следующим образом.

По задней поверхности - рана правого предплечья с дефектом мягких тканей 15х4х5см и дефектом верхней трети локтевой кости 8 см. В ране лежали костные отломки, дистальный и проксимальный концы локтевого нерва с диастазом 4 см. В проекции левого локтевого нерва фигурным разрезом длиной до 7 см от нижней трети плеча до верхней трети предплечья, огибая медиальный надмыщелок плеча, острым путем рассечены кожа, подкожная клетчатка. Визуализирован и выделен локтевой нерв на 5 см выше уровня медиального надмыщелка плеча, нерв утолщен, окружен рубцовой тканью и спаян с медиальным надмыщелком.

Проксимальный конец выделен на протяжении 8 см. Нерв дегенеративно изменен, атрофичен, бледно-тусклого цвета. Спайки, сдавливающие нерв, рассечены. Выполнен невролиз, нерв мобилизирован дистально на протяжении 5 см, до уровня неизмененного участка локтевого нерва.

Выполнена периневральная блокада 0,5 % раствором новокаина 10,0 и 2,4 % раствором эуфиллина 10,0. Нерв мобилизирован и перемещен, свободно уложен и укрыт местными тканями. Концы нерва сшиты, нерв свободно уложен в локтевую борозду и укрыт местными тканями. Свободно лежащие и нежизнеспособные участки кости мыщелков плеча, локтевого отростка удалены и укрыты мягким тканями.

Иммобилизация верхней конечности в аппарате наружной фиксации: стабилен в положении сгибания в локтевом суставе 110 град. (рис. 7).

Перевязки выполнялись 1-2 раза в неделю с использованием специальных сорбентов. Лечение раны с восстановлением целостности локтевого нерва заняло 2 мес (рис. 8).

Выводы

Увеличения времени на предоперационное обследование, расширенную хирургическую обработку с элементами реконструктивной хирургии и/или подготовительными этапами к ней позволяет значительно сократить сроки лечения и реабилитации, спрогнозировать последующие этапные перевязки и операции.

Завершение хирургического лечения раны с одномоментным выполнением реконструктивного этапа позволяет избежать на ранних стадиях лечения гнойных осложнений, значительно раньше начать реабилитацию раненного сегмента и уменьшить количество прогнозируемых осложнений, связанных с характером и особенностями ранения, и тем самым улучшить функциональный результат пораженного сегмента конечности.

Список литературы:

Гуманенко Е.К., Самохвалов И.М., Бояринцев В.В., Озерецков- ский Л.Б. Военнополевая хирургия локальных войн вооруженных конфликтов. Гл. 4. Раневая баллистика. Учение об огнестрельной ране. Принципы хирургической обработки ог нестрельных ран: рукво для врачей. СПб. : ГЭОТАР-медиа, 2011. С. 65-89.

Маликов М.Х., Артыков К.П., Карим-Заде Г.Д., Джононов Д.Д., Махмадкулова Н.А., Хасанов М.А. Устранение посттравматических дефектов покровных тканей верхних конечностей. Пластическая хирургия и эстетическая медицина, 2020. № 1. С. 74-82

Николенко В.К., Брюсов П.Г., Дедушкин В.С. Огнестрельные ранения кисти. М. ; Медицина, 1999. 233 с.

Николаев Н. С. и др. Полный цикл медицинской реабилитации пациентов после травматолого-ортопедических операций на примере профильного федерального центра. Национальное здравоохранение, 2024. Т. 4. №. 4. С. 23-36.

Ревской А. К., Люфинг А.А., Николенко В.К. Огнестрельные ранения конечностей: Руководство для врачей. М. : Медицина, 2007. 270 с.

Самохвалов И.М., Бадалов В.И., Борисов М.Б., Петров А.Н., Денисенко В.В., Рева В.А., Гребнев А.Р., Ганин Е.В., Военнополевая хирургия. Гл. 4, 15. Боевая травма конечностей: учебник. СПб. : ГЭО- ТАР-медиа, 2023. 568 с.

Трухан А. П. Хирургия первого контакта при лечении пациентов с огнестрельными и взрывными ранениями конечностей. Мед. журнал. 2023. № 2(84). С. 120-123.

Шевченко Ю.Л. Хирургические заболевания кожи и мягких тканей. Частная хирургия. М. : Изд. Российской акад. естественных наук, 2017. С. 18-76.

Starnoni M., Benanti E., Acciaro A.L., G. de Santis. Upper limb traumatic injuries: A concise overview of reconstructive options. Annals of Medicine and Surgery, 2021, № 66, рр. 102418.

Yi’an L., Haijun X., Feng X. Traumatized index finger pollicization for thumb reconstruction-A case report. J. Orthop. Surg. (HongKong), 2019, v. 27(2),

Gumanenko E.K., Samokhvalov I.M., Boyarintsev VV, Ozerets- kovsky L.B. Military field surgery of local wars of armed conflicts. Chapter 4. Wound ballistics. The doctrine of a gunshot wound. Principles of surgical treatment of non-firing wounds: hands for doctors. St. Petersburg: GEOTAR- Media, 2011, pp. 65-89. (In Russ.)

Malikov M.H., Artykov K.P., Karim-Zadeh G.D., Jononov D.D., Makhmadkulova N.A., Khasanov M.A. Elimination of posttraumatic defects of the integumentary tissues of the upper extremities. Plastic surgery and aesthetic medicine, 2020, № 1, рр. 74-82. (In Russ.)

Nikolenko VK., Bryusov P.G., Dedushkin VS. Gunshot wounds of the hand. M. : Medicine, 1999, 233 p. (In Russ.)

Nikolaev N. S. et al. The full cycle of medical rehabilitation ofpatients after traumatic orthopedic surgery on the example of a specialized federal center. National health care, 2024, vol. 4, № 4, pp. 23-36. (In Russ.)

Revskoy A. K. et al. Gunshot wounds of the extremities: A guide for doctors.M.: Medicine, 2007, 270 р. (In Russ.)

Samokhvalov I.M., Badalov VI., Borisov M.B., Petrov A.N., Denisenko VV, Reva VA., Grebnev A.R., Ganin E.V Military left surgery. Chapter 4, 15. Combat injury of limbs: textbook. St. Petersburg: GEOTAR-Media, 2021, 568 р. (In Russ.)

Trukhan A. P. First contact surgery in the treatment of patients with gunshot and explosive wounds of the extremities. Medical journal, 2023, № 2(84), рp. 120-123. (In Russ.)

Shevchenko Y.L. Surgical diseases of the skin and soft tissues. Private surgery. M. : Ed. The Russian Academy of Sciences. Natural Sciences, 2017. pp. 18-76. (In Russ.)

Starnoni M., Benanti E., Acciaro A.L., G. de Santis. Upper limb traumatic injuries: A concise overview of reconstructive options. Annals of Medicine and Surgery, 2021, № 66, рр. 102418.

Yi’an L., Haijun X., Feng X. Traumatized index finger pollicization for thumb reconstruction-A case report. J. Orthop. Surg. (HongKong), 2019, v. 27(2), рр. 2309499019836289

Сведения об авторах:

Крайнюков Павел Евгеньевич - д.м.н., д.воен.н., доцент. Профессор кафедры госпитальной хирургии с курсом детской хирургии медицинского института ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» Минобрнауки РФ, 117198, Россия, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6. Начальник ФКУ «Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Ман- дрыка» МО РФ, 107014, Россия, Москва, ул. Большая Оленья, д. 8,

Николенко Владимир Кузьмич - заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, полковник медицинской службы, врач-травматолог отделения травматологии ФКУ «Центральный военный клинический госпиталь им. П.В. Мандрыка» Министерства обороны Российской Федерации, 107014, Россия, Москва, Большая Оленья, 8А.

Погосов Николай Владимирович - кандидат медицинских наук, полковник медицинской службы, главный хирург ФКУ «Центральный военный клинический госпиталь им. П.В. Ман- дрыка» Министерства обороны Российской Федерации, 107014, Россия, Москва, Большая Оленья, 8А.

Евстигнеев Дмитрий Владимирович - врач-травматолог отделения травматологии ФКУ «Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка» МО РФ, 107014, Россия, Москва, ул. Большая Оленья, д. 8.

Колодкин Борис Борисович - к.м.н., врач-травматолог отделения травматологии ФКУ «Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка» МО РФ, 107014, Россия, Москва, ул. Большая Оленья, д. 8.

Теги: огнестрельные ранения

234567 Начало активности (дата): 06.04.2025

234567 Кем создан (ID): 989

234567 Ключевые слова: огнестрельные ранения кисти и предплечья, хирургическая инфекция, реконструктивная хирургия, шов сухожилий и нервов, дефект костей, этап оказания специализированной медицинской помощи

12354567899

Похожие статьи

Мобильный рентген и вертолетная площадка: как устроен флагманский центр НИИ скорой помощи имени Н.В. СклифосовскогоРентген на дому 8 495 22 555 6 8

Переломы лодыжек

Множественные переломы мозгового и лицевого отделов черепа

Результаты лечения больных с осложнениями переломов костей предплечья