01.02.2025

01.02.2025

Особенности течения процесса остеорепарации в зависимости от метода остеосинтеза при полифокальных переломах длинных костей конечностей (обзор литературы)

Анализ литературных данных показывает, что двойные переломы длинных трубчатых костей не до конца изученными и требуют отдельного рассмотрения.

Большинство авторов рассматривают оскольчатые переломы бедра в общей группе диафизарных переломов данного сегмента, что затрудняет сравнительный анализ эффективности применяемых методов лечения этих повреждений

Хирургическая реабилитация таких пациентов сложна и приводит к осложнениям, неудовлетворительным исходам в 10,8-16,8% случаев [1,6,10,31]. По литературным данным, замедленная консолидация, несращение и ложные суставы при оскольчатых переломах бедренной кости возникают в 9 раз чаще, чем при переломах других типов (по М.Е. Muller), а неудовлетворительные исходы лечения при оскольчатых переломах бедра встречаются до 35% [5,7,11,22,36,41]. Инвалидность от подобной травмы наступает в 13-15% случаев [12,16,23,27,37,53]. Эти данные указывают, в частности, на наличие проблемы выбора надежных тактики и технологии лечения таких пациентов в остром и раннем посттравматическом периодах.

Удельный вес сегментарных и многооскольчатых переломов большеберцовой кости на фоне общего числа переломов костей голени составляет от 1,2% до 18,6% [3,11,18,28,32,43]. Наличие обширных повреждений мягких тканей, угроза развития вторичных смещений, замедленной консолидации, остеомиелита и образование ложных суставов требует поиска четкого алгоритма диагностических мероприятий, выработки рациональной лечебной тактики и методов хирургического лечения данного типа травмы [4,9,13,24,38]. Ряд иностранных авторов отмечают, что оскольчатые и фрагментарные переломы костей голени характеризуются наличием нескольких травматических очагов, представленных отдельными линиями изломов с образованием одного или нескольких промежуточных фрагментов в диафизарных отделах голени, сохраняющих формы костных цилиндров разной длины [14,26,30,42,50]. При этом промежуточные фрагменты анатомически могут располагаться на различных уровнях диафиза кости. Кроме того, при переломах большеберцовой кости имеют место и переломы малоберцовой кости, которые могут располагаться как на одном, так и на нескольких уровнях [19,29,38,44,52].

Грубые повреждения кости и мягких тканей в зоне оскольчатого и фрагментарного перелома, нарушая пери- и эндостальное кровоснабжение в диафизарной части большеберцовой кости, обусловливают существенные нарушения процессов костной регенерации, частое (до 35% случаев) несращение переломов и развитие ложных суставов [20,39,43,54].

По литературным данным, полифокальные переломы плечевой кости описаны особенно редко, поскольку переломы диафиза плечевой кости составляют около 3% всех переломов костей и около 20% переломов плечевой кости [6,11,12,21,27,42,49]. Полифокальные переломы плеча из них составляют меньшую часть - 5,2-15 %, однако высокий процент неудовлетворительных результатов (75%), инвалидности (25%), длительные сроки нетрудоспособности - от 3 до 7 месяцев, ставят вопросы лечения этих больных в ряд актуальных [11,13,25,35,46,53]. Как правило, основной причиной полифокального перелома является высокоэнергетическая травма у пациентов молодого возраста [33,39,44,55].

При полифокальных переломах промежуточный фрагмент «оказывается выключенным из общего внутрикостного кровотока и скорее походит на аутотрансплантат», вследствие чего процессы репаративного остеогенеза протекают в нем на качественно ином уровне, чем при изолированных переломах той же локализации. А если при этом учесть огромную функцию, которую несет верхняя конечность для трудовой и бытовой деятельности человека, то становятся понятными медико-социальная значимость данной проблемы и, естественно, причины поиска новых и более эффективных способов лечения переломов данной локализации [46]. По данным многих авторов работы по этой теме включают материал, основанный на изучении небольшого числа больных с двойными переломами плеча, как правило, не превышающего 10-15 [9,16,22,28,46].

Методы лечения, применяющиеся при этом, значительно отличаются: от консервативного - при отсутствии смещения и смещении только на дистальном уровне — до погружного остеосинтеза пластиной, внеочаговым или интрамедуллярным методом

.

Исходы лечения, наблюдаемые при этом, естественно, не вполне удовлетворяют ученых. Поэтому вполне понятной становится необходимость внедрения в практику методов, обеспечивающих оптимальные механобиологические условия консолидации и не нарушающих как эндостального, так и периостального кровоснабжения плечевой кости.

Репаративная регенерация костной ткани после механических повреждений наряду с другими факторами зависит от кровоснабжения кости и параоссальных тканей [12,18,25,43,45,60]. Экспериментальными и клиническими исследованиями была доказана роль кровоснабжения в костной регенерации [3,13,16,21,38,47,48]. Однако по сей день отсутствует единое мнение о динамике восстановления кровообращения после переломов трубчатых костей. Согласно данным одних авторов, после перелома наступает сосудистый спазм, продолжительность которого зависит от локализации перелома и характера обездвиживания отломков [13,21,47,48]. По данным отдельных исследователей, эта фаза длится от нескольких часов до многих суток [3,16,38]. В более поздние сроки после травмы развивалась рефлекторная артериальная гиперемия всей конечности на стороне перелома, отмечалось расширение просвета магистральных сосудов и прекапилляров, увеличивалось число сосудов малого калибра [21,47].

Гиперваскуляризация была особенно выражена на уровне перелома. Резкое увеличение числа сосудов объяснили рефлекторным раскрытием так называемых резервных сосудов, которые в норме находятся в спавшемся состоянии и не функционируют [18,25,47]. Артериальная гиперемия сохранялась от 2-4 недель до 3-6 месяцев после перелома [16,43,45]. По мнению других авторов, спазм сосудов при острой травме был кратковременным или отсутствовал [21,50,52].

Фаза реактивной гиперемии прослеживалась до 2-4 месяцев после травмы [46]. Фаза восстановления длилась до нескольких месяцев [45,46,47]. В исследованиях Г.А. Илизарова [24,26,30,42,46,47] была выявлена корреляция состояния регионального кровообращения от качества фиксации костных отломков: при неточной репозиции и недостаточном обездвиживании отломков в гипсовой повязке возникали явления декомпенсации местного кровотока, что создавало неблагоприятные условия для сращения перелома.

Кровообращение трубчатых костей изучалось отечественными и зарубежными исследователями [12,16,18,25,26,28,33,43,45,47,49,60]. Установлено, что внутриорганный кровоток в костях осуществляется за счёт взаимосвязанных периостальной и внутрикостной сосудистых сетей. Периостальные сосуды, как правило, берут своё начало из магистральных ветвей мышечных и фасциальных артерий. Последние образуют в надкостнице характерные сплетения, от которых в компактный слой кости проникают по каналам более мелкие ветви. Отдельные из них достигают эндоста и костного мозга [32,43,45,47]. Отток венозной крови из трубчатых костей происходит по мелким венам костного мозга, образующим сплетения. Из них в диафизарной и метаэпифизарной зонах формируется ствол питательной вены [33]. Последняя прилегает к стенке костномозгового пространства, выходя в верхней трети диафиза через костный канал на поверхность кости. Венозные сплетения эпифизов трубчатых костей состоят из начальных стволиков питательной вены.

Кровоснабжение диафизарной зоны осуществляется в основном за счёт внутрикостной и периостальной сосудистых сетей [33], а кортикального слоя - преимущественно за счёт внутрикостной системы, формирующейся из питательной артерии [33,43]. Однако отдельные исследователи не исключали возможность участия в кровообращении кортикального слоя кости и эндостальных сосудов [43]. Почти все авторы отмечали, что периостальная сеть сосудов обычно более скудная по сравнению с ме- тафизарной зоной. По данным большинства исследователей, за счёт надкостницы осуществляется питание только поверхностного и кортикального слоя кости [43,45].

Диафизарная и эпифизарная части длинных трубчатых костей имеют сепаративные системы кровообращения, артериальные анастомозы между которыми развиты слабо.

Регенерация костной ткани зависит, прежде всего от особенностей кровоснабжения кости. В области метафизов в кость проникают артерии метафиза в виде огибающих сустав ветвей центральной сегментарной артерии.

Артерии надкостницы проникают в кость на всем протяжении от проксимального до дистального метафиза, так как вся костная трубка, за исключением эпифиза, покрыта надкостницей. Артерии суставной капсулы проникают в кость в месте прикрепления суставной капсулы. Артерии проникают в кость и в месте прикрепления мышц. Внутри кости все перечисленные сосуды образуют единую внутрикостную сосудистую систему с центральной внутрикостной питающей артерией.

При переломах в области метафиза длинной трубчатой кости ни один из источников кровоснабжения обоих отломков кости не повреждается, что обуславливает хорошую регенерацию костной ткани даже в отсутствие оперативного лечения.

Единичный перелом диафиза кости также не вызывает нарушения ни одного из источников кровоснабжения, в отличие от двойного перелома диафиза, когда средний отломок не кровоснабжа- ется единой внутрикостной системой, что вызывает более длительную регенерацию по сравнению с метафизарными и одиночными диафизарными переломами. В таком случае, как правило, один из переломов срастается в положенный срок, для консолидации второго перелома требуется в два раза большее время.

Однако до настоящего времени недостаточно изучена взаимосвязь расположения промежуточного фрагмента с местом вхождения и расположением в кости a. nutricia и ее ветвей, знание которой, на наш взгляд, является очень важным в понимании процессов репаративного остеогенеза при двойных переломах длинных трубчатых костей. Вместе с тем в экспериментальных работах сотрудников Центра Илизарова показано, что кровоснабжение промежуточного фрагмента зависит от сохранности канальной части питательной артерии, следовательно, по локализации проксимального и дистального переломов можно судить о состоянии кровоснабжения промежуточного фрагмента [46,47].

В популярной сегодня классификации AO/ASIF эти переломы обозначаются буквами В (клиновидные переломы с выколом треугольной формы) и С (спиральные растрескивающиеся или фрагментарные). Классификация основана на признаке формы и плоскостей перелома и их локализации. Анализ по данным авторов проведен на основе классификации АО, но с учетом таких важных критериев, как протяженность зоны оскольчатого разрушения и величина смещения основных отломков по ширине и длине [27].

Протяженность оскольчатого перелома оценивался в относительных единицах к общей длине кости. Величину смещения отломков по ширине и длине рассматривался как косвенный признак, характеризующий протяженность разрыва надкостницы с мышцами и их отслоения от кости. Это важно для прогнозирования течения процесса сращения отломков. Изучая клинический материал, авторы выделили группы больных с примерно однотипным характером плоскостей излома и их протяженностью:

- I — переломы с образованием одного «свободного» отломка клиновидной формы, который по протяженности был не более 20% длины сегмента, локализовался исключительно в диафизарной части и соответствовал типу В1 по классификации АО. Это были преимущественно переломы бедренной кости и костей голени, которые возникли от прямого удара и сопровождались смещением основных отломков на полный поперечник и по длине. За счет относительно небольшой протяженности плоскостей излома и разрыва параоссальных мягких тканей отломки либо оказывались фиксированными в положении смещения, которое невозможно было устранить приемами закрытой репозиции, либо легко перемещались друг относительно друга по ширине при напряжении мышц, когда их фиксировали вытяжением;

II — переломы с образованием одного «свободного» фрагмента клиновидно-спиральной формы, который по протяженности составил 21-30% от общей длины сегмента и, как правило, захватывал часть диафиза с переходом на метафиз. При такой плоскости переломов смещение по ширине у них не превышало поперечный размер кости. Они чаще локализовались в нижней половине плечевой и бедренной костей, открытых среди них, не было. Этот вариант перелома возникал от действия ротационной нагрузки и имел более длинную спиралевидную форму. Можно предположить, что несмотря на многооскольчатый характер, окружающие мягкие ткани повреждаются в меньшей степени, чем при оскольчатых переломах с небольшой протяженностью, где смещение отломков по ширине и длине более выражено;

III — многооскольчатые переломы с большой протяженностью свыше 30% длины сегмента, которые возникали вследствие прямой травмы и сопровождались сдвигом основных отломков на полный поперечник, смещением по длине и в бок одного или нескольких свободных отломков. При этом зона разрушения кости распространялась на эпиметафиз.

Выбирая способ сопоставления и фиксации отломков, опыт некоторых авторов показывает, что сохранение целостности отслоенных участков над- костнично-мышечного футляра от отломков, а также фибрин-кровяного сгустка, который находится в поднадкостничной зоне и заполняет околоотломковое пространство, является главным условием для образования трабекулярной мозоли [7,28]. Любое открытое сопоставление всех имеющихся отломков неизбежно сопровождается разрушением оставшихся жизненно важных мостиков, оставляя взамен хирургу и пациенту удовлетворенность от восстановленной формы кости.

Совершенствование конструкций для остеосинтеза неизбежно сопровождает развитие хирургического направления травматологии. Анализ литературных источников по лечению фрагментарных переломов длинных трубчатых костей, в частности, выявил тенденцию к непрерывному совершенствованию средств и методов остеосинтеза [4,8,12,21,33,52.]. При этом был определен общий

вектор оптимизации: снижение травматичности оперативного вмешательства, повышение репаративных свойств зоны перелома, сокращение сроков иммобилизации поврежденной конечности и консолидации отломков, периодов стационарного лечения и нетрудоспособности, а также повышение эффективности лечения за счет снижения количества осложнений и неудовлетворительных исходов. Наличие у каждого метода оперативного лечения фрагментарных переломов длинных трубчатых костей преимуществ и недостатков и отсутствие общепризнанного «золотого стандарта» остеосинтеза обусловило необходимость исследований, направленных на совершенствование уже имеющихся и поиски новых методик лечения данного вида повреждений, что позволит оптимизировать процесс реабилитации и повысить качество жизни пациентов с данной патологией.

В настоящее время универсальный метод лечения закрытых оскольчатых и фрагментарных переломов бедра отсутствует. По мнению некоторых авторов, стандартный интрамедулярный остеосинтез с рассверливанием костномозгового канала часто не может обеспечить достаточной фиксации: не исключена возможность телескопического смещения отломков при нагрузке и, следовательно, укорочения и ротации конечности в послеоперационном периоде [18,25,38,49]. Кроме того, рассверливание, являясь дополнительной травмой эндостального слоя кости, замедляет сращение перелома, а также увеличивает риск развития жировой эмболии [17,39,47].

Открытая репозиция и фиксация отломков пластинами хотя и обеспечивает восстановление длины и оси поврежденного костного сегмента, но предполагает обширное рассечение мягких тканей, что сопряжено со значительной кровопотерей и повышенным риском инфицирования. Накостный остеосинтез пластинами требует широкого хирургического доступа, сопровождается значительной кровопотерей, часто приводит к дополнительной травме, а иногда к лишению кровоснабжения крупных костных отломков, что замедляет сроки консолидации и увеличивает количество инфекционных осложнений. Частота нагноений после остеосинтеза пластинами колеблется от 3 до 9%; частота несрастания переломов достигает 14% [15,16,27,43,52].

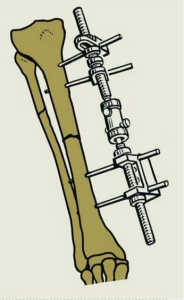

Чрескостный остеосинтез при закрытых переломах бедра имеет ограниченное применение [4,14,16,36,40,53]. Спицы или стержни, проходя через значительный массив мышц бедра, ограничивают объем движений в суставах нижней конечности.

В последние годы во многих клиниках значительно изменился подход к выбору метода остеосинтеза при закрытых оскольчатых, сегментарных переломах бедренной кости. Все более широкое распространение получает такой вариант малоинвазивного оперативного вмешательства, как закрытый блокирующий остеосинтез фиксатором UFN без рассверливания костномозгового канала [6,9,15,37,41,54]. Обладая такими несомненными преимуществами, как малотравматичность, стабильность фиксации без нарушения кровоснабжения отломков, легкая переносимость больными, этот метод еще не приобрел широкого распространения, и опыт его применения относительно невелик.

Несмотря на постоянное совершенствование материалов и техники фиксации костных фрагментов, вопросы совместимости имплантата и организма остаются актуальными. Одним из перспективных направлений исследований в этой области остается разработка и внедрение в клиническую практику биоинертных покрытий, снижающих риск развития возможных осложнений остеосинтеза.

Одни авторы, после ряд исследований считают, что, основными причинами осложнений погружного остеосинтеза у пострадавших с оскольчатыми (тип В) и сложными (тип С) переломами длинных трубчатых костей являются замедленное сращение, вторичное смещение костных отломков, снижение прочности контакта резьбы винтов с костью с последующей миграцией и переломом конструкций [5,9,15,19,26,34,55]. В зарубежных публикациях имеется тенденция к использованию комбинированного остеосинтеза, включающего репозицию костных фрагментов, пластику с использованием трансплантатов, остеопластического материала и фиксацию проволочным серкляжем, кольцевидными устройствами дополнительно к интрамедуллярному, накостному, внеочаговому остеосинтезу

.По мнению некоторых авторов, у больных с оскольчатыми и сложными переломами длинных трубчатых костей эффективность погружного остеосинтеза с применением малоинвазивных технологий практически не отличается от результатов открытой репозиции и остеосинтеза, неудовлетворительные результаты достигают 18,0-34,3% [18,19,26,38,48,54]. Стабилизирующие возможности погружных фиксирующих конструкций при ранних нагрузках на поврежденную конечность далеко не во всех случаях обеспечивают сохранность положения костных отломков, достигнутого в процессе репозиции [14,18,24,34,51].

В наблюдениях авторов исследовании у 15,8% пациентов с несращениями, переломом конструкций, согласно данным спиральной компьютерной томографии поврежденных костей, имели место асептическая перестройка костной ткани вокруг интрамедуллярных стержней, стягивающих винтов и винтов, фиксирующих накостную пластину [16,36,40]. Периостальная слоистая реакция на всем протяжении повреждения, избыточный параоссаль- ный регенерат, признаки периостита, что является свидетельством нарушения процессов регенерации. В 10,5% случаях у пациентов с оскольчатыми переломами нижней трети диафиза бедренной и большеберцовой костей и при повреждениях типа С своевременное ограничение нагрузок на поврежденную конечность позволило достичь консолидации костных отломков.

Авторы отмечают, что отсутствие точной адаптации и прочной фиксации костных фрагментов у пациентов с переломами нижней трети бедренной и большеберцовой костей в 15,8% случаев приводит к нарушению регенеративных процессов, миграции, перелому блокирующих и стягивающих винтов, накостных пластин, несращениям. Также, дополнительная стабилизация системы «кость-фик-сирующая конструкция» в 90,5% случаев обеспечивает консолидацию костных отломков и восстановление функции поврежденной конечности [2,17,19,32,44,53].

Таким образом, выбирая способ сопоставления и фиксации отломков, опыт некоторых авторов показывает, что сохранение целостности отслоенных участков надкостнично-мышечного футляра от отломков, а также фибрин-кровяного сгустка, который находится в поднадкостничной зоне и заполняет около отломковое пространство, является главным условием для образования трабекулярной мозоли. Любое открытое сопоставление всех имеющихся отломков неизбежно сопровождается разрушением оставшихся жизненно важных мостиков, оставляя взамен хирургу и пациенту удовлетворенность от восстановленной формы кости.

Выводы

1. Сравнительный анализ результатов и эффективности лечения пациентов с закрытыми оскольчатыми и фрагментарными переломами длинных костей методом накостного, чрескостного и блокирующего остеосинтеза показал, что последний имеет преимущества по срокам восстановления функции и опороспособности оперированной конечности. Полученные авторами клинические данные подтверждают экспериментальные исследования по изучению васкуляризации костей при переломах: применение современных методов как, блокирующих штифтов без рассверливания костномозгового канала при лечении пациентов с оскольчатыми и фрагментарными переломами трубчатых костей создает оптимальные условия для раннего восстановления экстра- и интрамедуллярного кровоснабжения, репаративных процессов в области перелома и повышает эффективность лечения.

Традиционные методы погружного экстракортикального остеосинтеза при лечении фрагментарных переломов требуют широкой экспозиции мягких тканей и кости, что усугубляет и без того нарушенное кровоснабжение отломков в зоне перелома и в дальнейшем ведет к замедленной консолидации. Поэтому с целью оптимизации репаративных процессов при лечении оскольчатых и фрагментарных переломов длинных костей, необходимо применять такие методы оперативного лечения, которые минимизируют дополнительное травматическое воздействие на сосудистую сеть и мягкие ткани в области перелома.

В литературе нет единого мнения в вопросе выбора наиболее выгодного имплантата при лечении пациентов с закрытыми оскольчатыми и фрагментарными переломами длинных трубчатых костей. Мы поставили перед собой задачу провести сравнительный анализ результатов лечения пациентов с данным видом повреждений, оперированных разными методами, с целью улучшения результатов и эффективности лечения.

В завершение следует отметить, значительные успехи в решении многих сторон проблемы репаративной регенерации костной ткани. Остаётся далёким от решения ряд вопросов, связанных с васкуляризацией костей, особенно на микроциркуляторном уровне. Отсутствуют углубленные комплексные исследования микроциркуляции и остеогенеза как при различных биомеханических условиях фиксации отломков повреждённой кости, различных степенях острой ишемии конечности, так и при различных сочетанных повреждениях костей конечностей вместе с артерией, веной, нервом. Все вышеперечисленное и многие другие вопросы на наш взгляд нуждаются в дальнейшем экспериментальном исследовании, и свидетельствует об актуальности темы, избранной для настоящего исследования.

ЛИТЕРАТУРА

Айвазян В.П., Тумян Г.А., Оганян В.Э. Некоторые особенности лечения множественных диафизарных переломов длинных трубчатых костей нижних конечностей. Ереван, Армения. Медицинский Вестник Эребуни. 2010; 3 (43).

Ахтямов И.Ф., Гатина Э.Б., Шакирова Ф.В., и др. Морфофункциональное состояние регионарных лимфатических узлов в условиях интрамедуллярного остеосинтеза фиксаторами с покрытием на основе сверхтвердых соединений. Травматология и ортопедия России. 2014; 2 (72): 78-84.

Ахтямов И.Ф., Шакирова Ф.В., Клюшкина Ю.А. и др. Анализ регенеративного процесса в области перелома большеберцовой кости (экспериментальное исследование). Травматология и ортопедия России. 2016; (1):100-107.

Барабаш А.П., Русанов А.Г., Барабаш Ю.А., Алфимов Р.А. Технология лечения диафизарных переломов костей голени с учётом и биомеханическим влиянием на фазы репаративного остеогенеза. Саратовский научно-медицинский журнал. 2010; 6 (4): 829-834.

Бекчанов С.З. и др. Роль компьютерной томографии в диагностике и лечении оскольчатых и двойных переломов длинных трубчатых костей. Журнал теоретической и клинической медицины. Ташкент, 2008; 2: 53-57.

Бекчанов С.З. Особенности диагностики и лечения полифокальных и оскольчатых переломов длинных трубчатых костей (обзор литературы). Бюллетень ассоциации врачей Узбекистана. Ташкент, 2005; 1: 138-141.

Бекчанов С.З. Азизов М.Ж., Шакиров Э.О., Валиев Э.Ю. Подход к рентгенологической диагностике двойных переломов длинных трубчатых костей. Бюллетень ассоциации врачей Узбекистана. Ташкент, 2005; 4: 76-78.

Бекчанов С.З., Валиев Э.Ю., Сайфуллаев О.Э., Миржалилов Ф.Х. Наш опыт лечения больных с оскольчатыми и полифокальными переломами костей голени. Вестник экстренной медицины. Ташкент, 2009; 1: 44-46.

Бекчанов С.З., Валиев Э.Ю., Сайфуллаев О.Э., Миржалилов Ф.Х. Современные аспекты диагностики и лечения полифокальных диафизарных переломов длинных костей конечностей. Вестник экстренной медицины. Ташкент, 2010; 1: 92-94.

Бекчанов С.З., Валиев Э.Ю., Сайфуллаев О.Э., Миржалилов Ф.Х. Ошибки и осложнения в лечении оскольчатых и полифокальных переломов костей голени. Журнал теоретической и клинической медицины. Ташкент, 2009; 1: 53-56.

Бекчанов С.З., Низамхаджаев Ф. М., Мирджалилов Ф. Х. Некоторые современные аспекты диагностики и лечения полифокальных и оскольчатых переломов длинных костей. Ортопедия, травматология и протезирование. 2005; 1: 130133.

Битчук Д.Д. Хирургическое лечение многооскольчатых, двойных диафизарных переломов длинных костей их дефектов (экспериментально-клиническое исследование). Дисс. д.м.н. Харьков, 1988; 347.

Бондаренко А.В. Оперативное лечение полисегментарных переломов при множественной и сочетаннои травме. Дис. .. .докт. мед. наук. М., 2007; 231.

Владыкин А.Б., Гришин А.В. Интрамедуллярный остеосинтез штифтами без рассверливания. Материалы Конгресса травматологов-ортопедов России с международным участием. Ярославль, 1999; 444-445.

Гордиенко И.И. и др. Репарация костной ткани в зоне консолидации открытого перелома трубчатой кости лабораторного животного (экспериментальной исследование). Детская хирургия. журнал имени Ю. Ф. Исакова. 2020; 24, (2): 96-100.

Городниченко А.И., Гусейнов Т.Ш., Усков О.Н. Малоинвазивное хирургическое лечение бифокальных переломов плечевой кости. Кремлевская медицина. Клинический вестник. 2014; 1: 111-114.

Джамил А. Метаболические аспекты этиологии дисрегенерации и оптимизации репаративного остеогенеза при переломах длинных костей (клиническое исследование). Дис. .канд. мед. наук. Саратов, 2012; 201.

Дьячкова Г.В., Степанов Р.В., Суходолова Л.В. и др. соавторы. Анализ репаративного костеобразования при лечении больных с переломами длинных трубчатых костей по данным компьютерной томографии и двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии. Вестник новых медицинских технологий. 2006; (3): 74-78.

Зубиков B.C. Клинико-экспериментальные аспекты накостного стабильно-функционального остеосинтеза. Современные технологии в травматологии и ортопедии. М., 1999; 164.

Ибрагимов Г. Двойные переломы длинных трубчатых костей. Дисс. ... канд. мед. наук. М., 1974; 175.

Каплан А.В., Лирцман В.М. Сравнительная оценка и показания к различным методам остеосинтеза при закрытых переломах костей конечностей. Ортоп. травматол. 1975; 10: 1-5.

Карасев А.Г. Чрескостный остеосинтез по Илизарову при лечении больных с одновременными переломами бедра и голени. Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2005; 1: 8-11.

Карасев А..Г., Бойчук С.П., Мухтяев С.В. Способ лечения двойного перелома бедренной кости с расщеплением центрального отломка. Гений ортопедии. 2000; 2: 90-92.

Литвишко В.А. Лечение оскольчатых переломов длинных костей конечностей аппаратами внешней фиксации. Ортопедия, травматология и протезирование. 2016; 4: 40-46.

Луньков А.Е. Индивидуальные особенности пористости трубчатых костей человека. Морфология. СПб, 2011; 140 (4): 57-60.

Максименко В.И. Хирургическое лечение закрытых оскольчатых, многооскольчатых, фрагментарных переломов диафиза бедренной кости. Дис. .канд. мед. наук. М., 2006; 198.

Панов А.А., Копысова В.А., Каплун В.А. и другие соавторы. Результаты остеосинтеза оскольчатых переломов длинных трубчатых костей. Гений ортопедии. 2015; 4: 10-16.

Писарев В.В., Олейник А.В., Тихомолова Э.В., Васин И.В. Ультразвуковая диагностика течения репаративного процесса при оперативном лечении переломов костей голени. Вестник Ивановской медицинской академии. 2013; 18 (3): 35-39.

Пичхадзе И.М. Биомеханическая классификация переломов длинных костей, как основа выбора тактики лечения. Актуальные вопросы экстренной специализированной медицинской помощи. Орел, 1996; 148.

Привес М. Г. Кровоснабжение длинных трубчатых костей человека. Анатомическое и рентгеноанатомическое исследование. Л., 1938; 295.

Себякин Ю.В. Топографо-анатомическое обоснование хирургического лечения диафизарных переломов голени. Дис. ...канд. мед. наук. М., 2008; 197.

Селицкий А.В. Комплексное лечение сложных сегментарных и многооскольчатых переломов большеберцовой кости. Дис. .канд. мед. наук. Минск, 2021; 208.

Соколов В.А., Бондаренко А.В., Бялик Е.И. и другие соавторы. Сравнительная оценка методов остеосинтеза при полисегментарных переломах нижних конечностей. Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова 2006; 4: 3-8.

Сувалян А.Г. Закрытый интрамедуллярный остеосинтез свежих диафизарных переломов (клинико-экспериментальное исследование). Дисс. .док. мед. наук. М., 1986; 430.

Сувалян А.Г., Ильницкая Т.Н. Сравнительная оценка репаративной регенерации при открытом и закрытом интрамедуллярном остеосинтезе. Ортопед, травматолог. 1986; 1; 51-52.

Сувалян А.Г., Менчуков О.Н. Интрамедуллярный остеосинтез массивными металлическими штифтами. Современная медицина. 1985; 11: 44-50.

Сувалян М.А. Лечение оскольчатых диафизарных переломов бедренной кости методом закрытого блокирующего интрамедуллярного остеосинтеза. Вестник травматологии и ортопедии. 2002; 1: 40-43.

Сысенко Ю.М., Бойчук С.П., Смелышев К.Н. Возможности чрескостного остеосинтеза при лечении травматологических больных с множественными переломами костей. Гений ортопедии. 2002; 3: 15-18.

Чарчян А.М. Закрытый блокирующий интрамедуллярный остеосинтез диафизарных переломов бедренной и большеберцовой костей без рассверливания костномозгового канала Дис. .канд. мед. наук. М., 2002; 202.

Швед С.И., Мартель И.И., Самусенко Д.В. Особенности остеогенеза в зависимости от расположения промежуточного фрагмента при двойных переломах плеча. Гений Ортопедии. 2009; 2: 90-95.

Шевцов В.И., Борзунов Д.Ю., Петровская Н.В., Осипова Е.В. Особенности перестройки артериального русла большеберцовой кости при замещении дефекта берцовых костей многоуровневым удлинением проксимального отломка (экспериментальное исследование). Гений ортопедии. 2005; 2: 5-13.

Шпиняк С. П. Хирургическое лечение диафизарных оскольчатых переломов бедренной кости (экспериментально-клиническое исследование). Дис. .канд. мед. наук. Саратов, 2013; 207.

Штейнле А.В., Дудузинский К.Ю., Ефтеев Л.А., и др. соавторы. Кровообращение трубчатых костей и возможности его коррекции при огнестрельных переломах. Сибирский медицинский журнал. 2009; 1: 125-134.

Штутин А.Я. Исходы двойных переломов длинных трубчатых костей. Ортопедия, травматология и протезирование. 1972; 9: 24-27.

Штутин А.Я. Рентгенологическая характеристика двойных переломов длинных трубчатых костей. Вестник рентгенологии и радиологии. 1973; 6: 69-73.

Штутин А. Я. Двойные переломы длинных трубчатых костей. Хирургия. 1974; 11: 13-18.

Anastopoulos G., Asimakopoulos A., Exarchou E., Pantazopoulos T. Closed interlocked nailing in comminuted and segmental femoral shaft fractures. J. Trauma. 1993; 35(5): 772-775.

Baumgartel F., Got.zen L. Die biologische Platten osteosynthese bei Mehr fragment frakturen des gelenknahen Femurs. Eine prospektive Studie. Unfallchirug. 1994; 97: 78-84.

Baumgaertel F., Perren S.M., Rahn B. Animal experiment studies of "biological" plate osteosynthesis of multi-fragmental fractures of the femur. Unfallchirurg. 1994; 97 (1): 19-27.

Johnson M.J., Lucac G.L. Fat embolism syndrome. Orthopedics. 1996; 19 (1): 41-48.

Kempf I., Grosse A., Beck G. Closed locked intramedulary nailing. Its application to comminuted fractures of the femur J. Bone and Joint Surg. 1985; 67-A: 709-720.

Knopp W., Schmidtmann U., Stunner K.M. Bridging plate osteosynthesis in simple femoral fractures a minimally invasive method in polytrauma. Langenbecks Arch. Chir. Suppl. Kongressbd. 1996; 113: 951-953.

Stewart G.J., Phillips F.J. Treatment of femoral fractures by fluted medullary rod. Injury. 1986; 17 (2): 81-90.

Sterk J., Willy C., Gerngross H. Femur osteosynthesis in the polytrauma patient—considerations for reasonable surgery time frame from the viewpoint of military service medical treatment. Langenbecks Arch. Chir. Sup. Kongress, 1997; 14: 10051010.

Van Riet Y.E., Van Der Werken C., Marti R.K. Subfascial plate fixation of comminuted diaphyseal femoral fractures: a report of three cases utilizing biological osteosynthesis. J. Orthop. Trauma. 1997; 11 (1): 57-60.

Авторы:

Э.Ю.Валиев, А.А.Сайпиев

1 Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, г. Ташкент,

2 Навоийский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи

2 Навоийский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи

Теги: полифокальные переломы

234567 Начало активности (дата): 01.02.2025

234567 Кем создан (ID): 989

234567 Ключевые слова: полифокальные переломы, васкуляризация длинных костей, фрагментарные переломы, остеорепарация, репаративный остеогенез, чрескостный остеосинтез, интрамедуллярный остеосинтез

12354567899

Похожие статьи

Коррекция нарушенного метаболизма костной ткани - составляющая комплексной терапии хронического посттравматического остеомиелита длинных костейРентген на дому 8 495 22 555 6 8

Влияние ранней диагностики травматических повреждений на развитие легочных осложнений у пострадавших с сочетанной травмой

Лечение травмы таза, осложненной повреждениями урогенитального тракта

Особенности остеогенеза в зависимости от расположения промежуточного фрагмента при двойных переломах плеча