31.01.2025

31.01.2025

Пластина для лечения переломов и переломо-вывихов акромиального конца ключицы

Авторами на основании изучения результатов лечения у 233 больных с повреждениями акромиального конца ключицы разработано устройство для лечения повреждения акромиального конца ключицы

Введение

Переломы ключицы, по данным большинства авторов, составляют 10-19,5% от всех переломов костей скелета. Травматические повреждения связочного аппарата акромиально-ключичного сочленения с вывихами акромиального конца ключицы представляют собой актуальную проблему современной травматологии, составляя от 7,0 до 26,1 % среди всех вывихов костей скелета и более 10% случаев острых травм плечевого пояса, занимая по частоте третье место после вывихов в плечевом и локтевом суставах [1,12].

Частота переломов и переломо-вывихов ключицы среди пациентов, госпитализированных в травматологические отделения, составляет 5,1% среди всех переломов верхних конечностей. Лечение таких пациентов во многих травматологических пунктах до сих пор проводят консервативными методами, хотя при этом наблюдается 10-18% несросшихся или неправильно сросшихся переломов, ложных суставов, контрактур и ограничений объема движений плечевого сустава на стороне повреждения

.Это свидетельствует о том, что до настоящего времени практическая медицина не имеет надёжного способа лечения такого рода повреждений, удовлетворяющих врачей и больных.

Существуют два основных направления в лечении повреждений акромиально-ключичного сочленения: консервативное и оперативное. Длительная иммобилизация конечности приводит к стойким контрактурам в плечевом суставе. Громоздкие гипсовые повязки и шины плохо переносятся больными, кроме того, они не обеспечивают удержания суставных концов во вправленном положении на весь период заживления связочного аппарата [1,3,4,7].

Среди оперативных методов лечения наибольшее распространение получил метод аллопластики связок акромиально-ключичного сочленения, который имеет недостаток в травматичности операции и риска осложнений воспалительного характера [8,11,14].

Чаще всего осложнения наблюдаются при оскольчатых переломах, переломо-вывихах и не устранённых смещениях отломков при консервативном лечении. Поэтому во многих странах стали использовать хирургические методы лечения при этих переломах, особенно в последнее десятилетие [2,10,13].

Этому способствует также появление новых высокотехнологичных имплантатов и методик остеосинтеза, возросшие требования пациентов к качеству жизни, раннему их возвращению на работу, в том числе - даже в период лечения перелома.

.Оперативные методы с использованием металлоконструкций, особенно при чрезсуставном остеосинтезе, не всегда полностью устраняют смещение, приводят к разрушению суставных поверхностей ключицы и акромиального отростка лопатки.

Поэтому они являются причиной развития дегенеративно-дистрофических изменений в акромиально-ключичном суставе (АКС), в результате чего появляются боли и ограничение движений в плечевом суставе, а также снижение силы мышц верхней конечности [8,12,13]. Те же осложнения возникают при использовании операций лавсано-пластики, которые часто (11,1%) приводят к нагноению послеоперационных ран [5].

Трудности в лечении повреждений акромиального конца ключицы обусловлены анатомо-биомеханическими особенностями акромиально-ключичного сочленения - плоские по форме и малые по размерам суставные поверхности ключицы и акромиона, тракция трапециевидной мышцей вверх, вес конечности, тянущий лопатку вниз, образуют противоположно направленные силы, действующие на ключицу и акромион [1,2].

Применение металлических фиксаторов (стержни, шурупы, штопоры, спицы Киршнера и т.д.) с целью удержания суставных концов во вправленном положении имеют недостатки, которые проявляются в значительном травмировании суставных концов, миграции фиксаторов и нередкими их переломами.

Недостаточная эффективность существующих методов лечения вынуждает искать новые пути решения этой проблемы.

Цель исследования: улучшить результаты лечения больных с переломами и переломовывихами акромиального конца ключицы, путем разработки и внедрения более усовершенствованного остеосинтеза, который наряду с прочной фиксацией костных отломков, позволит полностью восстановить функцию поврежденной конечности.

Материал и методы

Исследовано 233 пациентов с переломами и переломовывихами акромиального конца ключицы, у которых выполнено оперативное лечение в клинике республиканского специализированного научно-практического центра травматологии и ортопедии с 2019 по 2023 гг.

Всем больным проведены основные диагностические мероприятия: общий анализ крови; общий анализ мочи; рентгенография ключицы в прямой

(переднезадней) проекции; определение времени свертываемости длительности кровотечения; биохимический анализ крови, определение группы крови и резус-фактора.

При наличии сопутствующего заболевания по показаниям проведение консультации, невропатолога, нейрохирурга, хирурга, сосудистого хирурга.

Проведены клиническое, рентгенологическое, КТ, доплерографическое обследования.

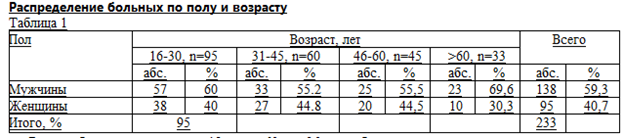

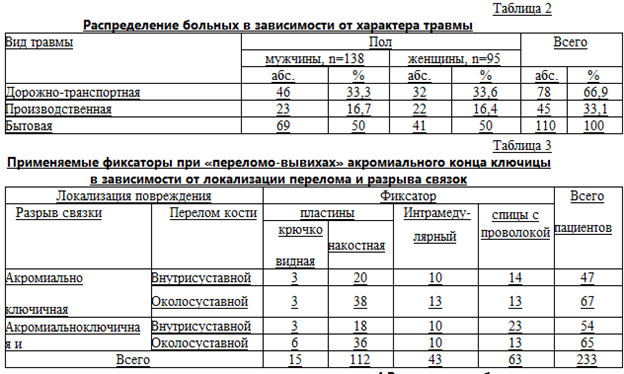

Распределение больных по методам лечения приведено в таблице 3.

Известно, что металлические фиксаторы имеют недостатки. Спицы ломаются, мигрируют в ткани, создавая опасность повреждения сосудов или жизненно важных органов, нередко возникает рецидив вывиха. Вокруг массивных металлических пластин образуются грубые рубцы и оссификаты. Внутрисуставное введение загнутого конца крючковидного фиксатора может приводить к развитию артроза акромиально-ключичного сустава.

Возраст больных составлял от 18 лет по 60 лет. Мужчин было 138, женщин -95 Возраст больных составлял от 18 лет по 60 лет (табл. 1).

Основными причинами травмы являлись дорожное транспортные происшествия - 78 случаев, больных с производственной травмой - 45, с бытовой травмой - 110 (табл. 2).

Результаты и обсуждение

Из 233 больных у 63 больных с переломовывихами акромиального конца ключицы проведены операции лавсанопластики и фиксации спицами, 43 больному произведены операции интрамедулярный остеосинтез спицами и 112 больным остеосинтез пластиной АО(LCP). У 15 больных использована крючковидная пластина с угловой стабильностью для латеральных переломов ключицы и повреждений акромиально-ключичного сочленения.

Хирургические методы тоже не лишены недостатков, ибо физические нагрузки после остеосинтеза до срастания перелома, неадекватно подобранные металлофиксаторы или раннее их удаление приводят к неудовлетворительным исходам. При использовании только спиц или же гладких штифтов выявляется их миграция.

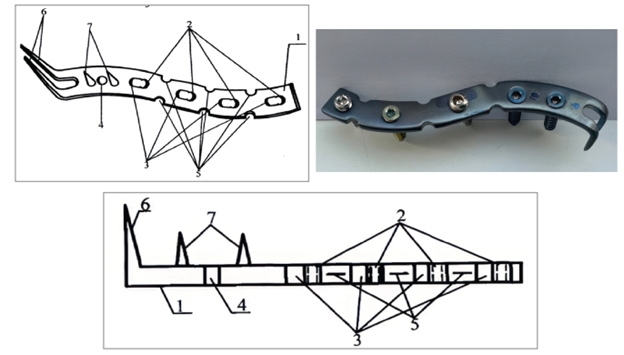

На основании изучения результатов лечения и литературных данных нами разработано устройство для лечения переломов акромиального конца ключицы (FAP: 20180119 от 10.08.18 г.) (рис. 1).

По ходу внедрения разработанного устройства нами усовершенствованы устройство и форма, устройство адаптировано к форме акромиального конца ключицы, которое создает удобство использования и повышает стабильность фиксации (FAP: 20220214 от 09.06.22 г.).

На рисунке 1 приведено устройство для остеосинтеза переломов акромиального конца ключицы, где: 1 - пластина, 2 - паз комбинированного отверстия для блокирования пластины блокирующими винтами, 3 - паз комбинированного отверстия для компрессии отломков кортикальными винтами, 4 - отверстие для фиксации отломков в дистальной части ключицы кортикальным винтом, 5 - выемки, 6 - фиксирующий узел в виде вилки, состоящей из двух зубцов, 7 - шипы, 8 - кортикальные винты, 9 - блокирующие винты (общий вид, аксонометрическая проекция); на фиг.2 - устройство для остеосинтеза переломов акромиального конца ключицы, где: 1 - пластина, 2 - паз комбинированного отверстия для блокирования пластины блокирующими винтами, 3 - паз комбинированного отверстия для компрессии отломков кортикальными винтами, 4 - отверстие для фиксации отломков в дистальной части ключицы кортикальным винтом, 5 - выемки, 6 - фиксирующий узел в виде вилки, состоящей из двух зубцов, 7 - шипы (вид сверху); на фиг.3 - устройство для остеосинтеза переломов акромиального конца ключицы, где: 1 - пластина, 2 - паз комбинированного отверстия для блокирования пластины блокирующими винтами, 3 - паз комбинированного отверстия для компрессии отломков кортикальными винтами, 4 - отверстие для фиксации отломков в дистальной части ключицы кортикальным винтом, 5 - выемки, 6 - фиксирующий узел в виде вилки, состоящей из двух зубцов, 7 - шипы (вид сбоку); на фиг. 4 - устройство для остеосинтеза переломов акромиального конца ключицы, где: 1 - пластина, 6 - фиксирующий узел в виде вилки, состоящей из двух зубцов, 7 - шипы (вид спереди); на фиг.5 - устройство для остеосинтеза переломов акромиального конца ключицы, где: 8 - кортикальный винт, 9 - блокирующий винт (вид спереди).

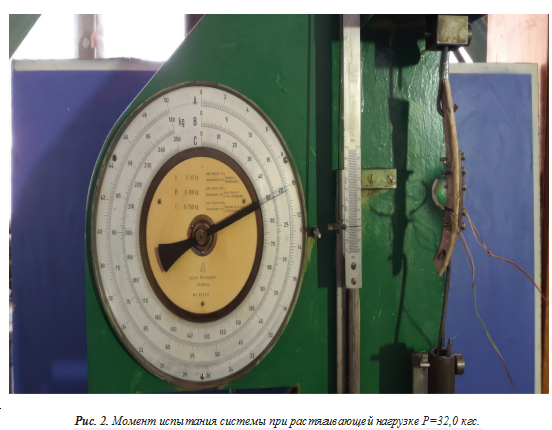

Проведены экспериментальные исследования устройства в лаборатории «Экспериментальные исследования прочности конструкций и сейсмостойкости сооружений» института механики и сейсмостойкости сооружений АН РУз (хоз. договор № 06.2019 г.).

Проведены экспериментальные исследования по определению зоны упругой работы системы «устройство-кость» при действии растягивающих нагрузок.

Определены максимальные численные значения нагрузки, при которой система работает в упругом режиме равеый Р=16,0 кгс. Дальнейшее увеличение нагрузки приводит к появлению остаточной деформации, значение которой увеличивается с ростом действующей нагрузки.

Исследованное устройство-фиксатор в системе «устройство-кость» обладает достаточной прочностью и устойчивостью при фиксации место перелома.

Данную систему «устройство-кость» можно использовать при лечении переломов, где значения внешней растягивающей или сжимающей нагрузки не превышают значение Р=52,0 кгс.

Данные, полученные в ходе экспериментального исследования, достоверно свидетельствуют о целесообразности использования нового устройства клиники в клинической практике у больных с переломами ключица.

Также было проведено экспериментальное исследование по изучению острой токсичности и раздражающего действия разработанного устройства в лаборатории Научного Центра стандартизации лекарственных средств.

Протокол ИССЛЕДОВАНИЯ с 27.05.20 по 19.06.20 гг.

Острую токсичность вытяжки из исследуемого образца определяли согласно ГОСТу Р ИСО 10993.11-2011 на 6 белых мышах массой тела 1921 гр., смешанного пола, прошедших карантин. Исследуемая вытяжка из медицинского изделия не оказала раздражающего действия на неповрежденную кожу кроликов и конъюнктивы глаз кроликов.

После доклинического исследования разработанной устройство применено у 16 больных с повреждением акромиального конца ключицы.

Техника операции с применением разработанного устройства

Больному с переломом акромиального конца ключицы под регионарным наркозом, в положении на спине, в межлопаточную область помещают валик. Под эполетным разрезом, в месте перелома, послойно рассекают кожу, подкожную клетчатку, фасцию, дельтовидную мышцу. После обнажения кости отломки репонируют под контролем электронно-оптического преобразователя (ЭОП-контроль). Для устранения ротационного смещения отломков пластину 1 предварительно адаптируют при помощи выемок 5, выполненных по наружным сторонам пластины 1 в продольном направлении. Выполняют дрелью ямки на верхней поверхности кортикального слоя ключицы для введения шипов 7 пластины 1.

Зубцы 6 в дистальной части накостной пластины 1 забивают и вдавливают в спонгиозную часть акромиального конца ключицы. Создают каналы на диафизарной части ключицы и ввинчивают в них через паз отверстия 4 кортикальный винт 8 и через пазы отверстий 3 в пластине 1 кортикальные винты 8 для компрессии отломков ключицы. Для блокирования пластины 1 через ее резьбовые пазы отверстия 2 ввинчивают блокирующие 9 винты в проксимальные и дистальные отломки кости. Проверяют стабильность остеосинтеза. Рану наглухо ушивают. В послеоперационном периоде иммобилизируют конечность на косы- ночной повязке.

Устройство снимают через 12 месяцев.

Устройство применено у 10 больных, у всех отмечен положительный результат.

Клинический пример

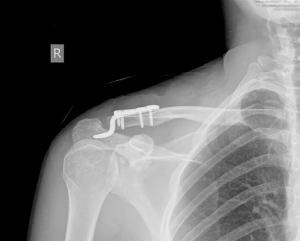

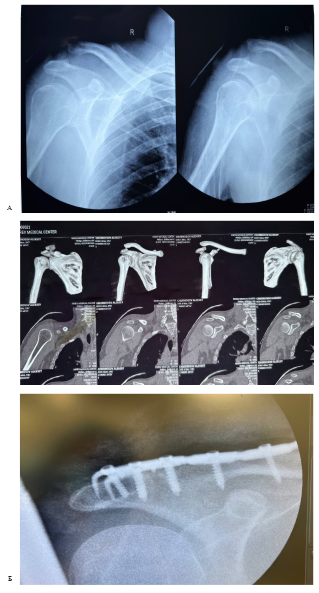

Больной Чурносов Алексей Евгеневич 1967 г.р., И/Б 9№ 529/2022, поступил 25.10.2022 г. Бытовая травма. Диагноз: Постравматическый вывих акромиального конца ключицы.

Больному после клинико-лабораторных и инструментальных: (рентгенологических и МСКТ) исследований выполнен накостный остеосинтез устройством при вывихе акромиального конца ключицы под регионарным наркозом (рис. 3).

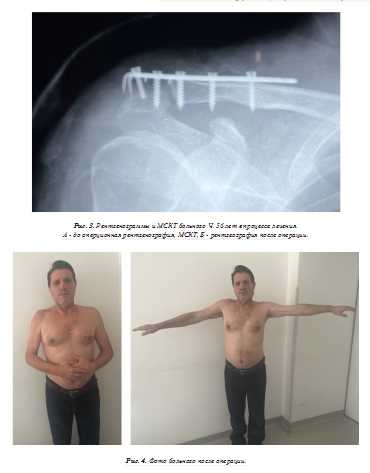

В послеоперационном периоде пациенту назначены препараты для поддержки консолидации, проводилась антикоагулянтная терапия. Спустя 8 недель после операции проведена контрольная рентгенография и, в связи с отсутствием вторичного смешения отломков и начальными признаками консолидации перелома, разрешена дозированная нагрузка на конечность. Период реабилитации протекал без осложнений. Получены удовлетворительные анатомо-функциональные результаты, восстановление функции конечности (рис. 4).

В послеоперационном периоде пациенту назначены препараты для поддержки консолидации, проводилась антикоагулянтная терапия. Спустя 8 недель после операции проведена контрольная рентгенография и, в связи с отсутствием вторичного смешения отломков и начальными признаками консолидации перелома, разрешена дозированная нагрузка на конечность. Период реабилитации протекал без осложнений. Получены удовлетворительные анатомо-функциональные результаты, восстановление функции конечности (рис. 4).

Выводы

1. Предложенный способ лечения больных с переломами и переломо-вывыхами акромиального конца ключицы позволит увеличить прочность фиксации, при оскольчатых переломах и вывыха ключицы повысить надежность фиксации за счет исключения травматизации спонгиозной кости наружного отломка ключицы и плотной посадки фиксирующий узел в виде двух зубов на ее неповрежденную кортикальную поверхность; наружного конца ключицы от смещения сзади в акромиально-ключичном сочленении от смещения сзади в акромиально-ключичном сочленении в пределах физиологического диапазона в условии фиксации на весь процессе лечения.

2. Разработанный способ с новым накостным устройством дает возможность избежать послеоперационного применения длительной внешней им мобилизации, способствует ранней активизации и уменьшает сроки восстановления функций оперированной конечности, сократить время операции, и начать раннее функциональное лечение в послеоперационном периоде.

Устройство легкое, простое, стабильное и удобное в использовании. Все это ведет к сокращению сроков лечения и предотвращения инвалидности.

ЛИТЕРАТУРА

Абильмажинов М.Т. Консервативное лечение переломов ключицы. Травматология и ортопедия в современном спектре: матер. VII съезда травматологов-ортопедов Узбекистана. Ташкент, 2008; 309.

Баратов А.Б., Шукуруллаев А.Р. и др. Результаты лечения больных с переломами ключицы методом интрамедуллярного остеосинтеза. Вестник экстренной медицины. Ташкент, 2010; 2: 55.

Бабушкин Ю.Н., Корнеев В.П., Ланшаков В.А. Оперативное лечение переломов ключицы. Новые технологии в медицине. Курган, 2000; 23-24.

Валиев Э.Ю. Каримов Б.Р., Утешев М.Ш. Выбор срока и объема оперативной стабилизации у больных с сочетанной травмой груди и костей верхней конечности. Вестник экстренной медицины. Ташкент, 2010; 1: 51-52.

Вербо Е.В., Филиппов И.К. и др. Использование надключичного лоскута на перфорантном сосуде при устранении дефектов челюстно-лицевой области. Анналы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии. М., 2015; N1 (А13015): 10-23.

Гришанин О.Б., Сергеев С.В., Гильфанов С.И., Абдулхабиров М.А., Агзамов Д.С. Остеосинтез переломов и перело- мо-вывихов ключицы. Клиническая практика. 2015; 1: 26-29.

Емельянов С.А., Ямщиков О.Н. Ревизионный остеосинтез при переломах ключицы. Вестник ТГУ. 2015; 20 (2): 322324.

Каримов М.Ю. Опыт лечения вывихов акромиального конца ключицы. Вестник ТМА. Ташкент, 2013; 2: 47-51.

Кавалерский Г.М., Силин Л.Л., Сорокин А.А. Применение крючковидной пластины при лечении вывихов акромиального конца ключицы. Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. М., 2007; 4: 58-61.

Копысова В.А., Насымбаев С.З. Хирургическое лечение больных с вывихами акромиального конца ключицы. Вестник травматологии и ортопедии. М., 2009; 2: 22-28.

Сысенко Ю.М. К вопросу о лечении переломов ключицы. Гений ортопедии. 2000; 2: 43-45.

Талипов X.P., Исаков P.P., Ражаббаев О.А. Наш опыт лечения повреждений акромиально-ключичного сочленения, сопровождающихся вывихом ключицы. Актуальные вопросы травматологии и ортопедии: матер. VIII съезда травматологов и ортопедов Узбекистана. Ташкент, 2012; 2000.

Тонких С.А., Янковский В.Э., Коломиец А.А. Причины неудовлетворительных исходов при внутреннем остеосинтезе ключицы. Гений ортопедии. 2004; 1: 114-117.

Rockwood C.A. The Shoulder. Philadelpia, London, Toronta: WB Saunders company, 2009; 422-425.

Авторы :

Э.М.Шукуров, А.А.Жаббаров, Р.А.Халиков - ГУ Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр травматологии и ортопедии

Теги: перелом ключицы

234567 Начало активности (дата): 31.01.2025

234567 Кем создан (ID): 989

234567 Ключевые слова: перелом ключицы, вывих акромиального конца ключицы, накостный устройство.

12354567899

Похожие статьи

Повреждения нервов при хирургии плечевого суставаРентген на дому 8 495 22 555 6 8

Перелом клювовидного отростка лопатки в сочетании с переломом акромиального конца ключицы: клинический случай

Злокачественные новообразования костей и суставных хрящей: остеосаркома, саркома Юинга

Миграция спицы Киршнера в позвоночный канал после восстановления акромиально-ключичного сочленения (клинический случай)