03.02.2024

03.02.2024

Результаты артроскопического лечения фемороацетабулярного импинджмента

Фемороацетабулярный импинджмент (ФАИ) является одной из наиболее частых причин бо левого синдрома и ограничения подвижности в тазобедренном суставе

ВВЕДЕНИЕФемороацетабулярный импинджмент (ФАИ) — патологический процесс, обусловленный хрони ческой механической травматизацией суставной губы, хряща и края вертлужной впадины голов кой или шейкой бедренной кости в результате их неправильного морфологического строения, проявляющийся болевым синдромом и зачастую ограничением движений в тазобедренном суста ве (ТБС) [1, 2, 3]. ФАИ является одной из наиболее частых причин болевого синдрома и ограничения подвижности в ТБС у лиц молодого и среднего возраста, однако достоверных эпидемиологиче ских данных нет. Повторяющаяся травматизация структур ТБС приводит к дегенеративным изме нениям суставной губы, хряща, субхондральной кости, что ведет к прогрессирующему развитию остеоартроза ТБС [4, 5, 6].

Наиболее известна морфологическая клас сификация ФАИ, в которой выделяют три основных типа: cam-тип, pincer-тип и смешанный тип — mix-тип.

При саm-типе имеется деформация головки и шейки бедренной кости при нормальной анато мии вертлужной впадины. Деформация головки чаще всего расположена в передневерхнем и на ружном отделах головки бедренной кости, однако нарушение ее сферичности может определяться и в других отделах [7].

При pincer-типе ФАИ имеется нарушение строения вертлужной впадины в виде локальной или тотальной деформации. К тотальной дефор мации относятся глубокая вертлужная впадина и протрузия. Локальная деформация может быть представлена в виде ретроверсии вертлужной впадины или в виде выступающего переднего края вертлужной впадины [1].

Смешанный тип ФАИ является комбинацией сam-типа и pincer-типа.

Различные формы ФАИ в разной степени вли яют на развитие вторичного остеоартроза в ТБС. Считается, что наличие сam-типа ФАИ является наиболее значимым предиктором остеоартроза, его негативное влияние усиливается по мере уве личения a-угла [3].

Хирургическое лечение ФАИ направлено на восстановление конгруэнтности суставных по верхностей и устранение патологических изме нений со стороны суставной губы и хряща [3, 8]. Современным хирургическим методом лечения ФАИ является артроскопия.

Цель исследования — на основе анализа соб ственного опыта лечения пациентов с фемороаце- табулярным импинджментом выявить факторы, влияющие на его результат.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Дизайн исследования

Дизайн исследования: клиническое ретроспек тивное неконтролируемое одноцентровое.

В исследование включены пациенты, которым была выполнена артроскопия ТБС в период с июня 2013 по январь 2021 г. по поводу ФАИ, подтверж денного клинико-рентгенологическими данными.

Критерии исключения из исследования:

- ранее перенесенные операции в области ТБС;

- хондроматоз, остеонекроз головки бедрен ной кости;

- перенесенная болезнь Легга- Кальве- Пертеса;

- невозможность оценки результата в срок не менее 12 мес.

После применения критериев включения и ис ключения в исследование вошли 128 пациентов (149 суставов), которым было выполнено 150 опе раций. Одной пациентке выполнена ревизионная артроскопия через 5,6 мес. после первичного вме шательства ввиду неправильного выбора зоны резекции сат-деформации. Из 128 пациентов было 55 (43%) женщин и 73 (57%) мужчины. Средний период наблюдения составил 3,9 лет (SD 1,71; min 1,05; max 8,16), минимальный — 1 год.

Обследование пациентов

При физикальном обследовании пациентов оценивали объем движений в ТБС и проводили диагностические тесты: сгибание, приведение, внутренняя ротация (flexion adduction internal rotation — FADIR), сгибание, отведение, наруж ная ротация (flexion abduction external rotation — FABER), тест Thomas. В исследовании учитывались также возраст, пол, длительность симптомов.

До операции всем пациентам была выполнена обзорная рентгенограмма таза в положении стоя и рентгенограмма в модифицированной уклад ке Dunn 45° с наружной ротацией бедра на 40°. По рентгенограммам определяли тип ФАИ, изме ряли угол a наружного и передневерхнего отделов головки бедренной кости, угол Tonnis, латеральный центрально-краевой угол в модификации Ogata (LCEA-O), высоту суставной щели по латеральному (LS) и медиальному краям (MS) склерозированной части вертлужной впадины. Методика проведения расчетов по рентгенограммам подробно изложена нами в предыдущей публикации [9]. До операции всем пациентам выполняли МРТ ТБС.

Техника операции

Артроскопия ТБС проводилась одним хирургом с использованием стандартных доступов. Тактика и объем хирургического вмешательства зависели от морфологических изменений в суставе.

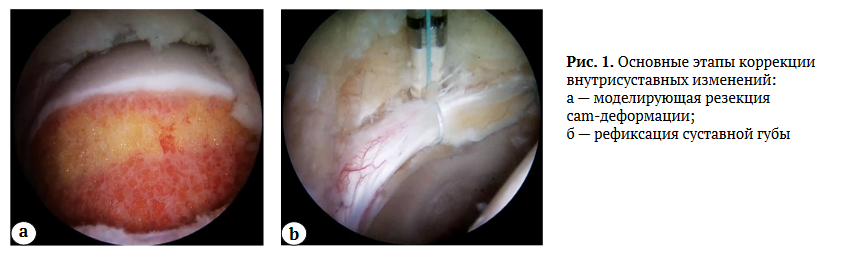

При выполнении артроскопической коррекции внутрисуставных повреждений первым этапом, без дистракции сустава, выполнялась модели рующая резекция деформации головки и шейки бедренной кости. После выполнения дистракции сустава оценивалось состояние суставной губы, хряща вертлужной впадины и головки бедренной кости. При выявлении полнослойного поврежде ния суставной губы выполнялся ее шов с исполь зованием якорных фиксаторов (рис. 1).

При поверхностном повреждении артикулиру ющей поверхности удалялись шейвером повреж денные участки суставной губы с сохранением ее непрерывности. Полнослойная оссификация отдельных сегментов суставной губы удалялась в пределах здоровых тканей без замещения дефек та. При выявлении нестабильных участков хряща выполнялась их резекция. В некоторых случаях полнослойные дефекты хряща вертлужной впа дины замещались хондральной матрицей, уста новленной в дефект хряща без дополнительной фиксации, после кюретажа или микрофрактуринга субхондральной кости.

В процессе выполнения операции оценивались локализация деформаций головки и шейки бедрен ной кости, характер и протяженность повреждений суставной губы и хряща. Повреждение суставного хряща головки бедренной кости оценивалось по классификации Outerbridge [10], вертлужной впади ны — по классификации M. Beck c еоавторами [11].

Послеоперационное ведение

Пациенты были активизированы в первые сут ки после операции. В послеперационном периоде пациентам было рекомендовано использование костылей с нагрузкой 15% массы тела на опе рированную конечность в течение 3 нед. (5 нед. у пациентов с замещением поврежденных участ ков хряща вертлужной впадины хондральной ма трицей) с последующим доведением нагрузки до полной в течение двух недель.

Оценка результатов

Для оценки предоперационного статуса ис пользовали шкалы international Hip Outcome Tool-33 (i-HOT-33) и Hip Outcome Score (HOS), ко торые заполнялись пациентами накануне опе рации. В послеоперационном периоде пациенты заполняли эти шкалы ежегодно дистанционно в виде Google forms, начиная с первого года после операции. Для анализа использованы данные, по лученные во время последнего опроса. Результаты варьируют от 0 до 100, где более высокие показате ли отражают лучшие результаты.

Статистический анализ

Перед сравнением переменных был проведен анализ соответствия частотного распределения данных в каждой из сравниваемых групп закону нормального распределения, определено отсут ствие статистически значимой разницы между дисперсиями сравниваемых групп (однородность дисперсий), которое показало возможность срав нения показателей по t-критерию. Для сравнения переменных между группами использовали t-тест для независимых выборок (t-test for independent variables), а для сравнения показателей до и после операции использовали t-тест для зависимых вы борок (t-test for dependent variables). Корреляцию рентгенологических углов и амплитуды движений описывали с применением коэффициента прямо линейной корреляции r-Пирсона. Значения пере менных указывали в формате среднее, стандарт ное отклонение (SD), минимальное значение (min), максимальное значение (max). Уровень статистиче ской значимости p в исследовании принят равным 0,05. Формирование базы данных выполняли в виде таблиц Excel, статистическую обработку проводили в программе Statistica 12 (StatSoft) X86 for Windows.

Результаты

Данные о возрасте, индексе массы тела (ИМТ), длительности симптомов до операции, проведен ных рентгенологических измерениях, а также ре зультаты опросников i-HOT-33 и HOS представле ны в таблице 1.

Дооперационная характеристика пациентов, M±SD

Таблица 1

|

Параметр |

Женщины (63 сустава) |

Мужчины (86 суставов) |

Р |

|

Возраст, лет |

34,83±10,64 |

32,48±8,68 |

0,11 |

|

ИМТ, кг/м2 |

22,11±3,58 |

24,63±2,44 |

<0,01 |

|

Длительность симптомов, мес. |

29,56±29,47 |

39,49±34,86 |

0,09 |

|

LCEA-O, град. |

26,57±6,75 |

28,31±5,66 |

0,09 |

|

Угол Tonnis, град. |

5,03±6,16 |

4,26±5,36 |

0,42 |

|

Угол а а-р, град. |

51,50±19,32 |

66,40±19,69 |

<0,01 |

|

Угол a Dunn, град. |

60,02±15,47 |

65,12±14,95 |

0,04 |

|

Сгибание, град. |

118,52±15,42 |

113,20±16,25 |

0,045 |

|

Внутренняя ротация при сгибании 90° |

21,95±11,01 |

13,90±10,83 |

<0,01 |

|

Наружная ротация, град. |

38,20±7,09 |

37,73±7,54 |

0,70 |

|

Высота суставной щели в латеральном отделе впадины, мм |

4,59±0,86 |

4,86±0,93 |

0,07 |

|

Высота суставной щели в медиальном отделе впадины, мм |

4,20±0,97 |

4,37±0,86 |

0,29 |

|

i-HOT-симптомы |

57,90±21,82 |

61,34±20,64 |

0,33 |

|

i-HOT-спорт |

40,91±22,32 |

43,28±25,47 |

0,55 |

|

i-HOT-работа |

40,00±20,70 |

41,28±22,17 |

0,72 |

|

i-HOT-эмоции |

44,52±21,60 |

50,97±22,83 |

0,08 |

|

HOS-ADL |

71,37±19,60 |

74,31±17,95 |

0,34 |

|

HOS-Sport |

48,09±28,43 |

55,04±24,91 |

0,11 |

Выявлена взаимосвязь между углом сгиба ния в ТБС, внутренней ротацией бедра в поло жении 90° сгибания в ТБС и углами сферичности головки бедренной кости в прямой проекции и в модифицированной укладке Dunn 45° (табл. 2). Статистически значимой разницы при сравнении остальных параметров не выявлено. Из данных таблицы следует, что в целом в группе наблюда ется обратная взаимосвязь между углом а и объ емом движений в ТБС.

При изучении рентгенограмм 149 ТБС и оцен ке деформаций головки/шейки бедренной кости и вертлужной впадины нами были выделены 4 типа деформаций (табл. 3).

Среднее время длительности операции сос тавило у женщин 177,83 мин. (SD 40,63; min 110, max 295), а у мужчин — 193,6 мин. (SD 45,88; min 105, max 310; р = 0,03).

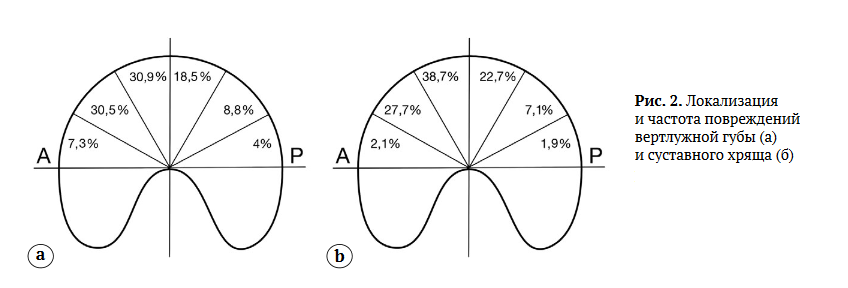

Характеристика интраоперационно выявлен ных повреждений вертлужной губы и манипуля ций с ней, а также повреждений хряща приведена в таблице 4. Наиболее часто повреждение сустав ной губы и хряща вертлужной впадины встречалось в передневерхнем отделе (рис. 2).

Таблица2

Взаимосвязь угла сгибания, внутренней ротации в ТБС и значений угла а в группе в целом и в зависимости от пола пациентов

|

Проекция |

а угол |

|||||

|

a-p |

Dunn 45° |

a-p (W) |

Dunn 45° (W) |

a-p (M) |

Dunn 45° (M) |

|

|

FL |

-0,2449 |

-0,2107 |

-0,2580 |

-0,1511 |

-0,1639 |

-0,2164 |

|

|

p = 0,003 |

p = 0,010 |

p = 0,040 |

p = 0,233 |

p = 0,131 |

p = 0,045 |

|

IR90 |

-0,2398 |

-0,2712 |

-0,2795 |

-0,1922 |

-0,0256 |

-0,2620 |

|

|

p = 0,003 |

p = 0,001 |

p = 0,025 |

p = 0,128 |

p = 0,815 |

p = 0,015 |

FL — угол сгибания в ТБС; IR90 — сгибание 90° в ТБС; a-p — рентгенограммы таза в прямой проекции; Dunn 45° — рентгенограммы в модифицированной укладке Dunn 45°; M — мужчины; W — женщины.

Типы деформаций тазобедренных суставов

Таблица 3

|

Деформация |

Количество суставов |

||

|

всего (n = 149) |

женщины (n = 63) |

мужчины (n = 86) |

|

|

Cam |

41 (27,5%) |

20 (31,7%) |

21 (24,4%) |

|

Pincer |

2 (1,4%) |

2 (3,2%) |

0 |

|

Cam + pincer (mix) |

79 (53%) |

27 (42,9%) |

52 (60,5%) |

|

Cam + пограничная дисплазия |

27 (18,1%) |

14 (22,2%) |

13 (15,1%) |

Таблица 4

Интраоперационно выявленные повреждения вертлужной губы и хряща вертлужной впадины, а также головки бедренной кости

|

Параметр |

Количество суставов (%) |

|

Повреждение вертлужной губы |

136 (91,3) |

|

- фиксация поврежденных участков вертлужной губы |

108 (72,5) |

|

- резекция поврежденных участков вертлужной губы |

16 (10,7) |

|

- удаление поверхностных повреждений вертлужной губы |

12 (8,1) |

|

Повреждение хряща вертлужной впадины |

97 (65,1) |

|

- поверхностное повреждение (1 ст. по Beck) |

31 (20,8) |

|

- глубокое повреждение хряща (2 и 3 ст. по Beck) |

42 (28,2) |

|

- лоскутное повреждение и десквамация хряща (4 и 5 ст. по Beck) |

24 (16,1) |

|

Повреждение хряща головки бедренной кости |

31 (20,8) |

|

- поверхностное повреждение (1 и 2 ст. по Outerbridge) |

22 (14,8) |

|

- глубокое повреждение (3 и 4 ст. по Outerbridge) |

9 (6,0) |

Из 24 операций, при которых выявлено лоскут ное повреждение и десквамация хряща вертлуж ной впадины (4 и 5 ст. по Beck), в 20,8% случаев (5 операций) выполнено замещение повреж денных участков хряща хондральной матрицей. Десять (41,7%) операций у этой когорты пациен тов проведены с удалением нестабильных участ ков хряща и кюретажем субхондральной кости в зоне дефекта хряща, 8 (33,3%) операций — с уда лением нестабильных участков хряща и микрофрактурингом. В одном (4,2%) случае у пациентки с повреждением хряща и кистой вертлужной впа дины выполнена пластика кисты аллокостью с укрытием дефекта хондральной матрицей. Остальным пациентам с поверхностными по вреждениями хряща и незначительными крае выми глубокими повреждениями выполнено сглаживание поврежденных участков с исполь зованием шейвера и артроскопического электро коагулятора.

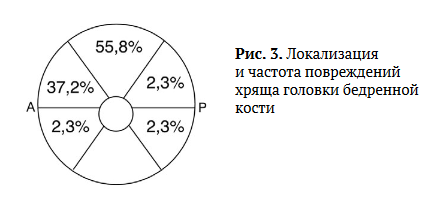

Повреждения хряща головки бедренной кости были выявлены у 31 (20,8%) пациента (рис. 3). Им выполнено удаление нестабильных фрагментов, сглаживание поврежденных участков с использованием шейвера и артроскопического электрокоагулятора.

При выполнении 20 (13,4%) операций у 17 (13,3%) пациентов была выполнена тенотомия m. psoas по поводу psoas импинджмента. Шов кап сулы не был выполнен в ходе 17 (11,3%) операций в период с 2013 по 2016 г.

Инфекционных осложнений у проопериро ванных пациентов не было. Частичное наруше ние чувствительности наружного кожного нерва, выявленное в 20 (13,4%) случаях, разрешилось в 17 (85%) наблюдениях в течение 17 нед. (SD 26,23; min 1; max 104), в 3 (15%) случаях — не имело тен денции к восстановлению. Одиннадцать (7,3%) пациентов имели жалобы на нарушение чувстви тельности в области половых органов, которое разрешилось самостоятельно в течение 4,18 нед. (SD 2,09; min 1; max 8). У 3 пациентов (2% проопе рированных суставов) выявлена гетеротопическая оссификация в толще капсулы сустава (1 ст. по Brooker [12]). Однако эти данные нельзя воспри нимать как достоверные, поскольку большинство пациентов не предоставили контрольные рентге нограммы таза через год после операции.

Восьми пациентам (8 (5,3%) суставов, выпол нено эндопротезирование ТБС в среднем через 40,2 мес. (SD 25,3; min 8,4; max 74,4).

Сравнение ответов в опросниках i-Hot-33 и HOS пациентов, которым не понадобилось эндо протезирование, до операции и на момент про ведения исследования показывает улучшение состояния ТБС пациентов после хирургического лечения (табл. 5). Статистически значимых раз личий в результатах лечения мужчин и женщин не выявлено.

Результат проведенного лечения различался в зависимости от типа ФАИ (табл. 6). Наилучший результат был достигнут в группе пациентов с сam-типом, наихудший — с cam-типом в сочета нии с пограничной дисплазией. Результаты лече ния двух пациентов с pincer-типом не были учте ны при сравнении.

С целью выявления других факторов, повли явших на результат лечения, были сформированы три подгруппы. Две подгруппы сформированы из пациентов, которым не понадобилось протези рование ТБС — 120 (94%) пациентов, 141 (94,6%) сустав. На основании каждого раздела опросни ка выделены пациенты, входящие в первый или в четвертый квартили, исключая межквартиль- ный размах, при условии подтверждения наи худшего (первый квартиль) или наилучшего (чет вертый квартиль) результата по 4 из 6 разделов опросников.

По результатам данного разделения сформи рована подгруппа пациентов с наилучшим ре зультатом лечения, в которую вошли 35 (27,3%) пациентов (41 (29,1%) сустав)), условно названную в нашем исследовании контрольной. Во вто рую подгруппу, основную, включены 25 (19,5%) пациентов (27 (19,2%) суставов)) с наихудшим результатом лечения, но которым не потребо валось эндопротезирование в период наблюде ния. Третья группа объединила 8 (6,3%) пациен тов (8 (5,3%) суставов)), которым потребовалось эндопротезирование.

Между подгруппами не выявлено статистически значимых различий по длительности симптомов, ИМТ, углу a, LCEA-O, углу Tonnis, MS (табл. 7).

Таблица 5

Оценка пациентов по шкалам i-HOT 33 и HOS, которым выполнена артроскопия тазобедренного сустава по поводу ФАН и которым не понадобилось эндопротезирование

(п = 120), M±SD

|

Шкала |

До операции |

После операции |

|

HOS-спорт |

53,70±26,06 |

80,95±22,19 |

|

HOS-ADL |

73,58±18,90 |

92,27±12,46 |

|

i-HOT-эмоции |

49,15±22,53 |

83,77±20,60 |

|

i-HOT-работа |

41,73±21,63 |

65,67±19,48 |

|

i-HOT-спорт |

43,18±24,46 |

78,23±23,72 |

|

i-HOT-симптомы |

60,84±21,07 |

86,67±18,66 |

p<0,01.

Таблица 6

Сравнение результатов лечения пациентов с различными типами ФАИ (147 суставов), M±SD

|

Шкала |

Тип ФАИ |

p критерий сравнения между группами* |

||||

|

cam (n = 41) |

mix (n = 79) |

cam + пограничная дисплазия (n = 27) |

i |

2 |

3 |

|

|

HOS-спорт |

81,64±25,08 |

77,67±27,02 |

69,55±32,01 |

0,44 |

0,09 |

0,20 |

|

HOS-ADL |

91,32±17,28 |

88,57±22,53 |

83,17±27,99 |

0,50 |

0,14 |

0,32 |

|

i-HOT-эмоции |

85,21±23,74 |

79,83±26,14 |

74,33±29,45 |

0,27 |

0,10 |

0,36 |

|

i-HOT-работа |

70,51±18,50 |

61,67±23,53 |

56,98±25,18 |

0,04 |

0,01 |

0,38 |

|

i-HOT-спорт |

79,59±26,49 |

75,15±27,36 |

66,67±31,99 |

0,40 |

0,07 |

0,19 |

|

i-HOT-симптомы |

84,68±24,09 |

83,85±24,45 |

78,59±28,35 |

0,86 |

0,35 |

0,36 |

* 1 — cam-тип и mix-тип; 2 — cam-тип и cam-тип в сочетании с пограничной деформацией; 3 — mix-тип и cam-тип в сочетании с пограничной деформацией.

Таблица 7

Различающиеся критерии в подгруппах сравнения, М±SD (min; max)

|

Критерий |

Подгруппа пациентов |

p критерий сравнения между подгруппами* |

||||

|

|

контрольная (41 сустав) |

основная (27 суставов) |

протезирования (8 суставов) |

1 |

2 |

3 |

|

Возраст, лет |

32,2±7,2 (19; 52) |

33,07±9,41 (19; 54) |

48,00±8,62 (34; 57) |

0,66 |

<0,01 |

<0,01 |

|

Сгибание, град. |

115,85±15,96 (80; 140) |

114,44±14,50 (90; 140) |

96,25±13,02 (80; 120) |

0,71 |

<0,01 |

<0,01 |

|

Внутренняя ротация при 90° сгибания |

17,56±11,41 (0; 35) |

14,81±13,26 (0; 35) |

7,50±9,26 (0; 25) |

0,51 |

<0,01 |

0,19 |

|

Наружная ротация, град. |

39,39±5,72 (25; 45) |

35,37±9,70 (5; 45) |

31,87±7,04 (20; 45) |

0,04 |

<0,01 |

0,07 |

|

Высота суставной щели в латеральном отделе, мм |

5,12±0,91 (2,9; 6,5) |

4,15±0,73 (2,8; 6,2) |

3,55±0,69 (2,4; 5,3) |

<0,01 |

<0,01 |

0,046 |

* 1 — между контрольной и основной подгруппами; 2 — между контрольной подгруппой и подгруппой протези рования; 3 — между основной подгруппой и подгруппой протезирования.

Данные таблицы 7 свидетельствуют о снижении объема движений и уменьшении высоты сустав ной щели от контрольной к основной подгруппам и далее к группе протезирования. Обратная тен денция наблюдалась при оценке среднего возраста в подгруппах.

В связи с малой численностью пациентов, кото рым было выполнено эндопротезирование, срав нение по полу не проводилось.

Общая картина внутрисуставных деформа ций и интраоперационно выявленных поврежде ний суставных структур в подгруппах приведена в таблице 8.

Контрольная группа характеризовалась пре обладанием восстановимых повреждений сус тавной губы и менее выраженными поврежде ниями хряща, чем основная группа. В группе протезирования в сравнении с другими группами частота глубоких повреждений хряща и невос становимых повреждений суставной губы была максимальной. При оценке деформаций обраща ет на себя внимание преобладание изолированной саш-деформации в контрольной подгруппе и саш- деформации в сочетании с пограничной диспла зией в подгруппе протезирования.

Таблица 8

Количественная характеристика внутрисуставных деформаций, повреждений и выполненных манипуляций в подгруппах, n (%)

|

|

Контрольная |

Основная |

Подгруппа |

|

Параметр |

подгруппа |

подгруппа |

протезирования |

|

|

(41 сустав) |

(27 суставов) |

(8 суставов) |

|

Повреждение вертлужной губы |

38 (92,7) |

27 (100) |

8 (100) |

|

- фиксация поврежденных участков |

33 (80,5) |

19 (70,4) |

2 (25) |

|

- резекция поврежденных участков |

1 (2,4) |

6 (22,2) |

5 (62,5) |

|

- удаление поверхностных повреждений |

4(9,8) |

2 (7,4) |

1 (12,5) |

|

Повреждение хряща вертлужной впадины (по Beck) |

23 (56,1) |

20 (74,1) |

8 (100) |

|

- поверхностное повреждение (1 ст.) |

7 (17,1) |

8 (29,6) |

2 (25) |

|

- глубокое повреждение (2 и 3 ст.) |

12 (29,3) |

8 (29,6) |

0 |

|

- лоскутное повреждение и десквамация хряща (4 и 5 ст.) |

4(9,8) |

4 (14,8) |

6 (75) |

|

Повреждение хряща головки бедренной кости (по Outerbridge) |

6 (14,6) |

6 (22,2) |

7 (87,5) |

|

- поверхностное повреждение (1 и 2 ст.) |

5 (12,2) |

2 (7,4) |

4 (50) |

|

- глубокое повреждение (3 и 4 ст.) |

1 (2,4) |

4 (14,8) |

3 (37,5) |

|

Виды деформаций |

41 (100,0) |

27 (100,0) |

8 (100,0) |

|

- cam |

17 (41,5) |

7 (25,9) |

1 (12,5) |

|

- pincer |

0 |

1 (3,7) |

0 |

|

- cam + pincer (mix) |

18 (43,9) |

13 (48,1) |

3 (50,0) |

|

- cam + пограничная дисплазия |

6 (14,7) |

6 (22,2) |

3 (37,5) |

Обсуждение

Артроскопия ТБС в нашем исследовании при вела к улучшению состояния пациентов с воз растанием средних баллов по обеим шкалам и их разделам с 16,69 пунктов по разделу HOS-ADL до 35,05 пунктов в разделе i-HOT-спорт. Незначитель ное относительное улучшение по HOS-ADL, по всей видимости, связано с изначально высоким дооперационным средним баллом по этому под разделу, поскольку речь идет о молодых и актив ных пациентах. Улучшение возможности занятий спортом у данной когорты пациентов отразилось и в разделе «спорт» шкалы HOS с увеличением среднего балла на 27,25 пунктов, что сопоставимо с данными A.A. Minkara с соавторами [13].

Многочисленные данные литературы ука зывают на отсутствие значимого влияния по граничной дисплазии на кратко- и среднесроч ные результаты хирургического лечения ФАИ [14, 15]. Изучение результатов лечения пациен тов условно выделенных в нашем исследова нии контрольной и основной подгрупп также не выявило влияния LCEA-О. Однако стоит заме тить относительное превалирование пациентов с сam-деформацией в сочетании с пограничной дисплазией (37,5%) в подгруппе пациентов, кото рым понадобилось эндопротезирование в период наблюдения в сравнении с контрольной (14,7%) и основной (22,2%) подгруппами.

Полученные результаты свидетельствуют о худ шем прогнозе результатов хирургического лече ния пациентов с сочетанием сam-деформации и дисплазии, что может привести в будущем к более быстрому прогрессированию артроза, чем наличие этих изменений по отдельности [16].

Долгосрочные исследования показывают воз растание частоты рентгенологически подтверж денного артроза ТБС у женщин на 13%, а про тезирования — на 18% при уменьшении LCEA на каждый градус при значениях менее 28° че рез 20 лет наблюдения. В свою очередь, сam- деформация, по данным того же исследования, приводит к возрастанию на 5% рентгенологиче ски выявленных артрозов и на 4% потребности в эндопротезировании ТБС при увеличении a угла на 1° [8].

Эти данные свидетельствуют о более благо приятном течении саm-деформации, чем дис плазии, что подтверждают в своем исследовании C.C. Wyles с соавторами [16]. Однако наличие угла а более 60° и больше 80°, по данным иссле дования R. Agricola с соавторами, основанного на изучении течения начального остеоартроза у 865 пациентов с сam-деформацией в возрасте 45-65 лет, приводит к увеличению относительного риска эндопротезирования ТБС в 3,67 и в 9,66 раза соответственно [17].

C. Kyin с соавторами на основании результатов систематического обзора, включавшего 13 иссле дований, оценивающих результаты лечения 1571 сустава и сроком наблюдения от 60 до 240 мес., также определили, что увеличение возраста па циента является одним из значимым предикто ров неудачи хирургического лечения ФАИ [18]. Это заключение подтверждается и в нашем ис следовании. Средний возраст пациентов в группе протезирования составил 48,00 лет, а в контроль ной и основной подгруппах — 32,20 и 33,07 лет соответственно.

Высокая частота встречаемости асимптома- тических деформаций ТБС свидетельствует о ве дущей роли не костных деформаций в проявле нии симптоматики, а повреждений суставной губы и хряща [19, 20]. Это также следует из работы C. Suarez-Ahedo с соавторами, которые выявили глубокие повреждения хряща у 32,5%, а повреж дения суставной губы — у 98% из 1502 пациентов, включенных в исследование [21]. G. Bayley с соав торами в исследовании на 86 суставах у 76 паци ентов обнаружили повреждение суставной губы в 100% случаев, причем в 42% суставов поврежде ние суставной губы было без костной деформации [22], что также может свидетельствовать о разви тии болевого синдрома вследствие повреждения внутрисуставных образований.

Можно предположить, что чем более выражены повреждения суставной губы и хряща, тем хуже будет результат лечения. Данный вывод можно подтвердить наличием у 92,7% пациентов в кон трольной подгруппе и у 100% в остальных под группах повреждения суставной губы. Причем степень ее повреждения возрастает, а возмож ность коррекции этих изменений снижается от контрольной к основной группе и к группе про тезирования: 2,4%, 22,2% и 62,5% резекций сус тавной губы соответственно. Частота и выражен ность повреждений хряща вертлужной впадины, которые были выявлены в 56% случаев в кон трольной и в 74,1% в основной группах, достигая 100% в группе протезирования, также свидетель ствуют об ухудшении результатов при увеличе нии объема повреждений.

В 2013 г. M. Philippon с соавторами на основа нии результатов лечения 203 пациентов старше 50 лет выявили, что высота суставной щели менее 2 мм связана с риском эндопротезирования при мерно в 80% случаев [23]. Связь риска эндопроте зирования с высотой суставной щели и возрастом пациента была подтверждена и в других исследо ваниях [14, 17, 24, 25].

В нашем исследовании мы также наблюдали снижение средней высоты латерального отдела суставной щели до 4,15 мм в основной подгруп пе и до 3,55 мм — в подгруппе протезирования в сравнении с контрольной подгруппой (5,12 мм), что свидетельствует о снижении результативности артроскопии ТБС у пациентов с меньшей высотой суставной щели.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Одним из самых неблагоприятных сочетаний, влияющих на результат лечения, является сово купность сат-деформации и недостаточного по крытия головки бедренной кости вертлужной впадиной.

Учитывая, что у большинства пациентов мы вы явили сопутствующую патологию суставной губы и хряща, можно предположить, что к болевому синдрому при ФАИ приводят сопутствующие по вреждения мягкотканных структур. Повреждение хряща вертлужной впадины и головки бедренной кости, а также снижение высоты суставной щели являются прогностически неблагоприятными факторами для результатов артроскопии ТБС, уси ливающими свое влияние в совокупности с более старшим возрастом. В соответствии с этим можно предположить, что ранняя коррекция деформаций не только позволит купировать болевой синдром, но и будет профилактикой дальнейшего повреж дения хряща вертлужной впадины и суставной губы, что позволит получить лучшие отдаленные результаты и, возможно, снизит потребность и отсрочит эндопротезирование тазобедренного сустава.

1. Griffin D.R., Dickenson E.J., O’Donnell J., Agricola R., Awan T., Beck M. et al. The Warwick Agreement on femoroacetabular impingement syndrome (FAI syndrome): an international consensus statement. Br J Sports Med. 2016;50(19):1169-1176. doi: 10.1136/bjsports-2016-096743.

2. Reiman M.P., Agricola R., Kemp J.L., Heerey J.J., Weir A., van Klij P. et al. Consensus recommendations on the classification, definition and diagnostic criteria of hip-related pain in young and middle-aged active adults from the International Hip-related Pain Research Network, Zurich 2018. Br J Sports Med. 2020;54(11):631- 641. doi: 10.1136/bjsports-2019-101453.

3. Середа А.П. Фемороацетабулярный импин- джмент: естественная история. Травматология и ортопедия России. 2020;26(3):182-192. doi: 10.21823/2311-2905-2020-26-3-182-192.

4. Leunig M., Casillas M.M., Hamlet M., Hersche O., Notzli H., Slongo T. et al. Slipped capital femoral epiphysis: early mechanical damage to the acetabular cartilage by a prominent femoral metaphysis. Acta Orthop Scand. 2000;71(4):370-375. doi: 10.1080/000164700317393367.

5. Myers S.R., Eijer H., Ganz R. Anterior femoroacetabular impingement after periacetabular osteotomy. Clin Orthop Relat Res. 1999;(363):93-99.

6. Ganz R., Parvizi J., Beck M., Leunig M., Notzli H., Siebenrock K.A. Femoroacetabular impingement: a cause for osteoarthritis of the hip. Clin Orthop Relat Res. 2003;(417):112-120. doi: 10.1097/01.blo.0000096804.78689.c2.

7. Hanzlik S., Riff A.J., Wuerz T.H., Abdulian M., Gurin D., Nho S.J. et al. The Prevalence of Cam Morphology: A Cross-Sectional Evaluation of 3,558 Cadaveric Femora. Front Surg. 2021;7:588535. doi: 10.3389/fsurg.2020.588535.

8. Thomas G.E., Palmer A.J., Batra R.N., Kiran A., Hart D., Spector T. et al. Subclinical deformities of the hip are significant predictors of radiographic osteoarthritis and joint replacement in women. A 20 year longitudinal cohort study. Osteoarthritis Cartilage. 2014;22(10): 1504-1510. doi: 10.1016/j.joca.2014.06.038.

9. Богопольский О.Е. Инструментальная диагно стика и предоперационное планирование артро- скопии тазобедренного сустава при фемороаце- табулярном импинджмент-синдроме: лекция. Травматология и ортопедия России. 2021;27(4): 155-168. doi: 10.21823/2311-2905-1636.

10. Slattery C., Kweon C.Y. Classifications in Brief: Outerbridge Classification of Chondral Lesions. Clin Orthop Relat Res. 2018;476(10):2101-2104. doi: 10.1007/s11999.0000000000000255.

11. Beck M., Kalhor M., Leunig M., Ganz R. Hip morphology influences the pattern of damage to the acetabular cartilage: femoroacetabular impingement as a cause of early osteoarthritis of the hip. J Bone Joint Surg Br. 2005;87(7):1012-1018. doi: 10.1302/0301-620X.87B7.15203.

12. Brooker A.F., Bowerman J.W., Robinson R.A., Riley L.H. Jr. Ectopic ossification following total hip replacement. Incidence and a method of classification. J Bone Joint Surg Am. 1973;55(8):1629-1632.

13. Minkara A.A., Westermann R.W., Rosneck J., Lynch T.S. Systematic Review and Meta-analysis of Outcomes After Hip Arthroscopy in Femoroacetabular Impingement. Am J Sports Med. 2019;47(2):488-500. doi: 10.1177/0363546517749475.

14. Kuroda Y., Saito M., Sunil Kumar K.H., Malviya A., Khanduja V. Hip Arthroscopy and Borderline Developmental Dysplasia of the Hip: A Systematic Review. Arthroscopy. 2020;36(9):2550-2567.e1.

15. Evans P.T., Redmond J.M., Hammarstedt J.E., Liu Y., Chaharbakhshi E.O., Domb B.G. Arthroscopic Treatment of Hip Pain in Adolescent Patients With Borderline Dysplasia of the Hip: Minimum 2-Year Follow-Up. Arthroscopy. 2017;33(8):1530-1536.

16. Wyles C.C., Heidenreich M.J., Jeng J., Larson D.R., Trousdale R.T., Sierra R.J. The John Charnley Award: Redefining the Natural History of Osteoarthritis in Patients With Hip Dysplasia and Impingement. Clin Orthop Relat Res. 2017;475(2):336-350. doi: 10.1007/s11999-016-4815-2.

17. Agricola R., Heijboer M.P., Bierma-Zeinstra S.M., Verhaar J.A., Weinans H., Waarsing J.H. Cam impingement causes osteoarthritis of the hip: a nationwide prospective cohort study (CHECK). Ann Rheum Dis. 2013;72(6): 918-923. doi: 10.1136/annrheumdis-2012-201643.

18. Kyin C., Maldonado D.R., Go C.C., Shapira J., Lall A.C., Domb B.G. Mid- to Long-Term Outcomes of Hip Arthroscopy: A Systematic Review. Arthroscopy. 2021;37(3):1011-1025.doi:10.1016/j.arthro.2020.10.001.

19. Thier S., Gerisch D., Weiss C., Fickert S., Brunner A. Prevalence of Cam and Pincer Deformities in the X-Rays of Asymptomatic Individuals. Biomed Res Int. 2017;2017:8562329. doi: 10.1155/2017/8562329.

20. Morales-Avalos R., Tapia-Nanez A., Simental- Mend^a M., Elizondo-Riojas G., Morcos-Sandino M., Tey-Pons M. et al. Prevalence of Morphological Variations Associated With Femoroacetabular Impingement According to Age and Sex: A Study of 1878 Asymptomatic Hips in Nonprofessional Athletes. Orthop J Sports Med. 2021;9(2):2325967120977892. doi: 10.1177/2325967120977892.

21. Suarez-Ahedo C., Gui C., Rabe S.M., Chandrasekaran S., Lodhia P., Domb B.G. Acetabular Chondral Lesions in Hip Arthroscopy: Relationships Between Grade, Topography, and Demographics. Am J Sports Med. 2017;45(11):2501-2506.doi:10.1177/0363546517708192.

22. Bayley G., Poitras S., Parker G., Beaule P.E. Hip arthroscopy in patients less than 25 years of age in the treatment of labral tears: aetiology and clinical outcomes. Hip Int. 2017;27(5):436-442. doi: 10.5301/hipint.5000493.

23. Philippon M.J., Briggs K.K., Carlisle J.C., Patterson D.C. Joint space predicts THA after hip arthroscopy in patients 50 years and older. Clin Orthop Relat Res. 2013;471(8):2492-2496. doi: 10.1007/s11999-012-2779-4.

24. Domb B.G., Chen S.L., Go C.C., Shapira J., Rosinsky PJ., Meghpara M.B. Predictors of Clinical Outcomes After Hip Arthroscopy: 5-Year Follow up Analysis of 1038 Patients. Am J Sports Med. 2021;49(1):112-120. doi: 10.1177/0363546520968896.

25. Nwachukwu B.U., Rebolledo B.J., McCormick F., Rosas S., Harris J.D., Kelly B.T. Arthroscopic Versus Open Treatment of Femoroacetabular Impingement: A Systematic Review of Medium- to Long-Term Outcomes. Am J Sports Med. 2016;44(4):1062-1068. doi: 10.1177/0363546515587719.

Сведения об авторах

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, г. Санкт-Петербург, Россия

Академия постдипломного образования ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России», г. Москва, Россия

Богопольский Олег Евгеньевич

Трачук Павел Александрович

Специальный Денис Владимирович

Середа Андрей Петрович — д-р мед. наук

Тихилов Рашид Муртузалиевич — чл.-корр. РАН, д-р мед. наук, профессор

Теги: артроскопия

234567 Начало активности (дата): 03.02.2024 07:16:00

234567 Кем создан (ID): 989

234567 Ключевые слова: артроскопия, фемороацетабулярный импинджмент, pincer-деформация, сат-деформация, дисплазия, ретроверсия

12354567899

Похожие статьи

Варианты сухожильных трансферов при передневерхних разрывах вращательной манжеты плечевого сустава: обзор зарубежной литературыРентген на дому 8 495 22 555 6 8

Заднелатеральная ротационная нестабильность коленного сустава: эволюция и современные тренды хирургического лечения

Артроскопическая менискэктомия у больных гонартрозом: разрыв между доказательной медициной и мнением практикующего специалиста

Замещение костного дефекта таранной кости аутотрансплантатом, взятым из пяточной кости, с применением AMIC-технологии: клинический случай