24.01.2024

24.01.2024

Инфекция, вызванная Stenotrophomonas maltophilia, у пациентов травматолого-ортопедического профиля: клинический опыт и обзор литературы

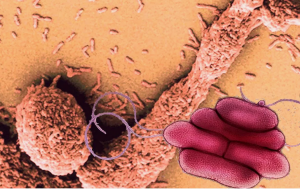

Stenotrophomonas maltophilia (S. maltophilia) представляет собой грамотрицательную неферментирующую палочку и является редким возбудителем ортопедической инфекции

Введение

Имплантат-ассоциированная инфекция, в том числе перипротезная инфекция (ППИ) и остеомиелит, в настоящее время является одной из ведущих причин ранних повторных операций после первичного и ревизионного тотального эндопротезирования тазобедренного или коленного сустава [1]. При этом течение инфекционного процесса часто приобретает рецидивирующий характер. Несмотря на то, что ведущими возбудителями инфекции костей и суставов, в том числе ассоциированных с ортопедическими имплантатами, являются стафилококки, участие в этиологии грамотрицательных возбудителей остается значимым и служит прогностически неблагоприятным признаком [2]. Также этиологическими агентами остеомиелита и ППИ могут быть редкие возбудители, особенно у иммунокомпроментированных пациентов. К таким патогенам можно отнести грибы рода Candida spp. нетуберкулезные микобактерии, Treponema spp., Anaerococcus spp., Clostridium spp., Eubacterium spp., Campylobacter spp., Fusobacterium nucleatum, Prevotella spp. и другие [3, 4]. Ранее мы рассматривали особенности лечения грибковой ППИ на основе собственного клинического опыта и имеющихся научных публикаций [5].

Еще одним редким возбудителем ППИ может быть Stenotrophomonas maltophilia (S. maltophilia), которая представляет собой грамотрицательную неферментирующую палочку.

Из-за относительно низкой вирулентности S. maltophilia перед многими клиницистами все еще стоит вопрос, является ли этот вид бактерий просто колонизатором или истинной причиной инфекции [6]. Инфекция, вызванная S. maltophilia, редко встречается у иммунокомпетентных лиц, однако этот вид все чаще признают условно-патогенным микроорганизмом у хронически больных пациентов с ослабленным иммунитетом [7].

Множественная лекарственная устойчивость возбудителя делает лечение инфекций, вызванных S. maltophilia, значимой проблемой [8]. Клиническое ведение таких пациентов осложняется молекулярной неоднородностью возбудителя, что отражается в неравномерном распределении детерминант устойчивости к антибиотикам и факторов вирулентности среди различных штаммов, в недостатках доступных тестов на чувствительность к противомикробным препаратам и отсутствии стандартизированных пограничных значений для некоторых антибиотиков с активностью in vitro.

В настоящее время данные о S. maltophilia как о возбудителе ортопедической инфекции весьма ограничены. В базе данных PubMed Central встречаются единичные работы по ведению и лечению ортопедических пациентов с инфекцией, вызванной S. maltophilia.

Цель работы — повысить информированность практикующих врачей о S. maltophilia как редком возбудителе ортопедической инфекции.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Выполнен ретроспективный анализ

частоты выделения S. maltophilia от

пациентов, пролеченных в НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена по поводу ППИ и/или

остеомиелита с 1 января 2009 по 31 октября 2022 г. Эпидемиологический анализ

результатов бактериологических исследований выполняли с применением программы

«Система микробиологического мониторинга “Микроб-2”».

Данные лабораторного и инструментального обследования пациентов получены из медицинской документации.

Литературный поиск по ключевым

словам осуществлялся в базах данных PubMed/MEDLINE, Scopus, eLIBRARY и КиберЛенинка.

Поисковый запрос составлялся из названия микроорганизма и слов, описывающих течение ортопедических инфекций.

РЕЗУЛЬТАТЫ

С 2009 по 2022 г. установлено 9 случаев ортопедической монобактериальной инфекции, обусловленной S. maltophilia, у 9 пациентов (5 мужчин, 4 женщины) в возрасте от 36 до 83 лет (табл. 1). В 7 случаях выделенные штаммы S. maltophilia демонстрировали чувствительность к тримето- прим/сульфаметоксазолу (ко-тримоксазолу) при стандартной или повышенной экспозиции препарата и в двух случаях — резистентность. У всех пациентов были хирургические вмешательства в анамнезе, в том числе по поводу инфекционного процесса в данном локусе, но другой этиологии. В одном случае возбудитель был выделен с удаленных компонентов при выполнении ревизионного эндопротезирования тазобедренного сустава (ТБС) по поводу асептической нестабильности. У остальных 8 пациентов на момент поступления был инфекционный процесс: у 6 — в области ТБС и у двух — коленного сустава. У 7 из 8 пациентов инфекция характеризовалась хроническим рецидивирующим течением, в одном случае пациент поступил с впервые выявленной хронической ППИ, вызванной S. maltophilia. Ниже будет подробно рассмотрен клинический случай лечения данного пациента.

Основные характеристики пациентов

Таблица 1

|

|

|

|

|

|

|

|

За время госпитализации |

|

||

|

№ п/п |

Пол |

Возраст, лет |

Локализация |

Срок после 1-й операции, лет |

Характер инфекции |

СОЭ, мм/ч/ СРВ, мг/л при поступлении |

Операция |

Источник S. maltophilia |

Получение ко-тримоксазола |

Рецидив |

|

1 |

Ж |

60 |

ТБС |

6 |

Поверхностная ИОХВ в анамнезе после ЭП |

7/1,1 |

реЭП |

УК |

да |

Да |

|

2 |

м |

74 |

ТБС |

4 |

Хроническая ППИ |

57 /143 |

РХО, установка спейсера |

д/о и и/о СЖ, ТБ, УК |

Да |

нет |

|

3 |

м |

65 |

КС |

15 |

Хронический рецидивирующий остеомиелит |

12/0 |

РХО, установка спейсера |

и/о СЖ, ТБ |

Да |

нет |

|

4 |

м |

36 |

ТБС |

4 |

Хроническая рецидивирующая ППИ |

17 / 74,4 |

реЭП |

ТБ |

Да |

нет |

|

5 |

ж |

53 |

КС |

9 |

Хроническая рецидивирующая ППИ |

12/2,7 |

реЭП |

п/о кровь |

нет |

нет |

|

6 |

м |

68 |

ТБС |

16 |

Хроническая рецидивирующая ППИ |

5/1,6 |

РХО, переустановка спейсера |

д/о СЖ |

нет |

да |

|

7 |

ж |

63 |

ТБС |

14 |

Хроническая рецидивирующая ППИ |

8/0 |

реЭП |

ТБ |

да |

Да |

|

8 |

м |

80 |

ТБС |

10 |

Хроническая рецидивирующая ППИ |

13/1,2 |

Без операции |

д/о аспират |

нет |

Выписка из-за сопутствующей патологии |

|

9 |

ж |

83 |

ТБС |

6 |

Хроническая рецидивирующая ППИ |

23 / 33,4 |

реЭП |

и/о СЖ |

да |

нет |

УК — удаленная конструкция; СЖ — суставная жидкость; ТБ — тканевые биоптаты; реЭП — ревизионное эндопротезирование; РХО — радикальная хирургическая обработка; д/о — до операции; и/о — интраоперационно; п/о — после операции.

При поступлении у всех пациентов отсутствовал лейкоцитоз. У пациента с впервые выявленной хронической ППИ было значительное повышение СРБ и СОЭ. Только у 2 из 7 пациентов с хроническим рецидивирующим течением инфекции наблюдался повышенный уровень СРБ, СОЭ была в пределах нормы. Таким образом, рутинные лабораторные признаки хронического инфекционного процесса не были выраженными. Только в 3 случаях S. maltophilia была выделена до операции, у 3 пациентов микроорганизм изолировали с удаленной металлоконструкции, еще в 3 случаях — из тканевых биоптатов и в одном — из крови.

Средний срок от первичного оперативного вмешательства в данном локусе до развития инфекционного процесса, вызванного S. maltophilia, составил 9,2 года (от 3,7 до 16,1).

В одном случае пациент был выписан без операции для компенсации выраженной сопутствующей патологии. Остальные 8 пациентов были прооперированы. При этом только в 2 случаях, когда возбудитель был выделен из суставной жидкости, с момента санирующей операции была назначена этиотропная антибактериальная терапия (АБТ), включающая ко-тримоксазол. В остальных случаях пациенты получали эмпирическую АБТ (п = 5) или антибактериальную профилактику (п = 1), и только после выделения S. maltophilia из интраоперационного материала пациентам назначали этиотропную АБТ. На стационарном этапе 6 из 9 пациентов получали ко-тримоксазол. В раннем послеоперационном периоде у 3 из 8 оперированных пациентов развился рецидив инфекционного процесса, который потребовал повторных хирургических вмешательств, при этом назначения ко-тримоксазола были продолжены. На момент выписки у всех пациентов инфекционный процесс был купирован.

Клинические наблюдения

Пациент 74 лет (176 см, 85 кг) поступил с жалобами на боль, ограничение объема движений в правом ТБС, укорочение правой нижней конечности. В анамнезе: ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь 2-й степени, риск сердечно-сосудистых осложнений 3. Полная блокада правой ножки пучка Гиса, хронический гастрит вне обострения.

В июле 2016 г. по поводу идиопатического правостороннего коксартроза по месту жительства выполнено тотальное гибридное эндопротезирование. Послеоперационный период протекал без особенностей. В сентябре 2017 г. пациент упал на правый бок и был госпитализирован в стационар по месту жительства. Данных за костно-травматическую патологию не выявлено, выписан с диагнозом «ушиб мягких тканей правого бедра» на амбулаторное лечение. Болевой синдром сохранялся, а через некоторое время появились гиперемия, отек. В октябре 2019 г. амбулаторно проконсультирован хирургом гнойного отделения: выполнена диагностическая пункция, получен аспират, из которого выделили штамм S. maltophilia. Было рекомендовано хирургическое лечение по поводу выявленной хронической ППИ. Диагноз при поступлении: наличие ортопедических имплантатов суставов; тотальный эндопротез правого тазобедренного сустава (2016), хроническая глубокая инфекция области хирургического вмешательства (ГИОХВ), хронический остеомиелит правой бедренной кости и таза 3В (l). При поступлении рентгенологически установлена нестабильность бесцементного вертлужного компонента эндопротеза правого ТБС с вывихом головки, цементный бедренный компонент стабилен (рис. 1 a). Лабораторно выявлены признаки обострения инфекционного процесса: WBC — 8,3х109/л, СОЭ — 57 мм/мин., СРБ — 143 мг/л, а также диагностировано снижение фильтрационной способности почек: креатинин крови — 118 мкмоль/л, расчетный клиренс креатинина (КК) — 71,6 мл/мин.

С учетом возраста пациента и выраженной сопутствующей патологии была предпринята попытка одноэтапной замены эндопротеза. Выполнены ревизия, удаление компонентов эндопротеза и костного цемента, радикальная хирургическая обработка. Интраоперационно были взяты для бактериологического исследования суставная жидкость, 5 тканевых биоптатов и удаленные компоненты эндопротеза. Дефект костной ткани по классификации W.G. Paprosky составил ПС для вертлужной впадины и II — для бедренной кости. После тщательной обработки области хирургического вмешательства раствором антисептика (полигексанид) и промывания большим количеством физиологического раствора была произведена реимплантация эндопротеза (Zimmer Biomet, США) с цементной фиксацией компонентов (6,0 г меропенема на 40 г стандартной упаковки цемента DePuy CMW 3 (Johnson & Johnson, США) с пластикой вертлужной впадины аугментом, дренирование по Редону. Объем интраоперационной кровопотери составил 1100 мл. С учетом установленной этиологии инфекции со дня операции пациент получал парентерально этиотропную АБТ: ко-тримоксазол 0,96 г 2 раза в сутки и меропенем 1,0 г 3 раза в сутки в течение 10 дней.

На контрольной рентгенограмме в первые сутки после операции правый ТБС замещен тотальным эндопротезом с цементной фиксацией компонентов в правильном стабильном положении. Послеоперационный период протекал без особенностей (рис. 1 b). Дренажи удалены на 5-е сут. Рана заживала первичным натяжением. Из всех интра- операционно забранных материалов был выделен штамм S. maltophilia, что не потребовало коррекции АБТ. Швы сняты на 14-е сут. Пациент выписан в удовлетворительном состоянии с рекомендациями принимать таблетки ко-тримоксазола 0,96 г 2 раза в сутки внутрь в течение 8 нед. и контролировать клинический анализ крови, креатинин, трансаминазы один раз в 2 нед. для выявления возможных нежелательных реакций.

В день выписки дома во сне произошел закрытый вывих эндопротеза. Пациент госпитализирован в дежурный стационар, где неудачная попытка закрытого вправления эндопротеза привела к нестабильности бедренного компонента. Через неделю пациент повторно госпитализирован в отделение гнойной остеологии для оперативного лечения.

Со слов пациента, он принимал рекомендованную АБТ. Рентгенологически: правый ТБС замещен тотальным эндопротезом с цементной фиксацией компонентов в нестабильном положении с вывихом головки эндопротеза (рис. 2 a). Роста микроорганизмов из дооперационного пун- ктата не получено.

Со дня повторной госпитализации пациент переведен на парентеральную антибактериальную терапию: ко-тримоксазол и меропенем в прежнем объеме до выписки на амбулаторное лечение. Получал симптоматическое лечение с целью коррекции анемии, обезболивания и подготовки к повторному хирургическому вмешательству.

Через 5 дней с момента поступления (27-е сут. после одноэтапного реэндопротезирования) выполнена ревизионная операция с переустановкой вертлужного и бедренного компонентов эндопротеза. Имплантированы вертлужный компонент двойной мобильности и бедренный компонент (Zimmer Biomet, США) цементной фиксации (6,0 г меронема на 40 г стандартной упаковки цемента DePuy CMW 3 (Johnson & Johnson, США). С учетом стабильного положения аугментов переустановка их не выполнялась для предотвращения увеличения дефекта костной массы

Ранний послеоперационный период протекал без особенностей. На контрольной рентгенограмме в первые сутки после операции правый ТБС замещен тотальным эндопротезом с цементной фиксацией компонентов в правильном стабильном положении (рис. 2 b). На 14-е сут. после операции выписан на амбулаторное лечение. На амбулаторном этапе пациенту было рекомендовано продолжить прием ко-тримоксазола 0,96 г 2 раза в сутки в течение 8 нед.

У пациента суммарная длительность курса АБТ составила 97 дней. Жалоб на нежелательные реакции, связанные с приемом антибиотиков, пациент не предъявлял. При поступлении через 2 года для планового тотального эндопротеза левого ТБС признаков инфекционно-воспалительного процесса в области правого ТБС выявлено не было. С учетом отсутствия рецидива инфекции ретроспективно можно говорить о полной эрадикации.

Таким образом, в подавляющем большинстве проанализированных клинических случаев S. maltophilia была выделена в качестве единственного этиологического агента у пациентов с длительной хронической рецидивирующей инфекцией, что свидетельствует о наличии у них вторичного иммунодефицита. При этом не наблюдалось характерных изменений лабораторных маркеров инфекционно-воспалительного процесса.

В 3 случаях из 8 в раннем послеоперационном периоде были диагностированы рецидивы инфекции, что потребовало повторных вмешательств при сохранении котримоксазола как единственного этиотропного антибиотика.

Обсуждение

S. maltophilia способны колонизировать поверхность медицинских устройств и терапевтического оборудования, вызывая инфекции различных локализаций [9]. Бактерии данного вида обладают различными факторами вирулентности и персистенции, включая эластазу, гиа- луронидазу, протеазу, липазу, ДНКазу, РНКазу и муциназу, обеспечивающих инвазию в ткани макроорганизма и защиту от иммунной системы хозяина [10]. S. maltophilia характеризуется способностью формировать биопленки, состоящие из полимерной матрицы полисахаридов, белков, липидов, нуклеиновых кислот и минимально активных бактерий, которые могут диссеминировать, колонизируя новые поверхности менее чем за 24 ч. [10].

S. maltophilia имеет природную устойчивость ко многим антибиотикам широкого спектра действия [8]. Резистентность к большинству бета-лактамов реализуется через два продуцируемых фермента: L1 — цинк-зависимая пенициллиназа класса B и L2 — серин-цефалоспориназа класса A, что делает S. maltophilia устойчивой к цефтриаксону, пиперациллин-тазобактаму и карбапенемам [8]. Клавулановая кислота показала активность только в отношении бета-лактамазы L2 [9]. Кроме того, синтез ацетилтрансферазы обеспечивает устойчивость к аминогликозидам. Невосприимчивость к ряду других противомикробных препаратов достигается за счет системы эффлюксных насосов (например, SmeDEF и SmeABC), действующих на фторхинолоны, аминогликозиды, макролиды и тетрациклины. Устойчивость к ко-тримоксазолу опосредована генами модификации мишени sull и dfrA через интегроны класса 1 [10].

S. maltophilia часто является одним из возбудителей полимикробных инфекций; частота выделения представителей данного вида как компонента микробных ассоциаций колеблется от 33% до 70% [11, 12]. Существование S. maltophilia в составе полимикробных биопленок даже при низкой вирулентности их штаммов повышает риск горизонтальной передачи генов антибиотикорезистентности другим видам бактерий [13]. Показано, что перенос генетического материала между сессильными формами бактерий происходит с большей скоростью, чем между планктонными клетками. Этому способствует усиление межбактериального взаимодействия за счет ограничения подвижности бактерий в составе биопленок, что позволяет рассматривать биопленки как резервуары генетического разнообразия [14]. Кроме того, в ряде исследований показано, что при полимикробных вариантах инфекции межмикробное взаимодействие может влиять на прогноз исхода инфекционного заболевания [11].

В нашем исследовании установлена низкая частота встречаемости ортопедических инфекций, вызванных S. maltophilia (9 случаев за 14 лет наблюдения), что может быть обусловлено ограниченной вирулентностью штаммов этого вида, существованием в составе микробных ассоциаций, где ведущими возбудителями расцениваются другие виды, а также сложностью бактериологической диагностики, связанной с биохимической идентификацией данного вида бактерий.

Крайне ограничено количество публикаций об инфекциях костей и суставов, включая им- плантат-ассоциированные инфекции, вызванных S. maltophilia. M.E. Hantes с соавторами успешно справились с ППИ, вызванной S. maltophilia, развившейся после тотального эндопротезирования плечевого сустава. Авторы отмечают, что маркеры инфекции были слабо выражены (лейкоциты — 12,7х109/л, СРБ — 9,1 мг/л, СОЭ — 55 мм/ч). По результатам бактериологического исследования интраоперационных тканевых биоптатов были назначены левофлоксацин и ко-тримоксазол. Кроме того, в рамках лечения пациенту выполнено полное иммунологическое исследование, так как S. maltophilia чаще регистрируют у пациентов с иммуносупрессией, однако возможных сопутствующих патологий, влияющих на иммунную систему, не выявлено. Данный клинический случай показал, что штаммы S. maltophilia способны вызывать ортопедическую инфекцию и не у иммун- нокомпрометированных лиц [15].

В нашем наблюдении установлено, что все пациенты, у которых этиологическим фактором ППИ являлась S. maltophilia, имели санирующие хирургические вмешательства в анамнезе, то есть инфекция имела рецидивирующее течение. Значительное количество хирургических операций, в свою очередь, может обуславливать низкий иммунный статус и повышать восприимчивость пациентов к данному возбудителю.

E.J. Chesnutis 3rd с соавторами описали случай вторичного остеомиелита S. maltophilia, развившегося после открытого перелома дистального отдела большеберцовой кости, и, несмотря на ежедневные инфузии тикарциллина/клавуланата и левофлоксацина, в дальнейшем потребовалась ампутация конечности на уровне верхней трети голени [16].

Ко-тримоксазол считают препаратом выбора для лечения инфекций, вызванных S. maltophilia, и широко используют уже в течение многих лет [17]. Известен целый ряд нежелательных реакций на терапию данным препаратом, в частности нарушение функции почек и печени, водно-электролитный дисбаланс, угнетение функции костного мозга и реакции гиперчувствительности [18]. В нашем клиническом примере пациент не предъявлял жалоб на развитие каких-либо нежелательных явлений на фоне длительного (97 сут.) приема ко-тримоксазола.

В последние годы все чаще сообщается об изо- лятах S. maltophilia, проявляющих устойчивость к котримоксазолу [17, 19, 20]. В рамках существующих нормативных документов, определяющих критерии чувствительности к антибактериальным препаратам, указаны эпидемиологические точки отсечения для ко-тримоксазола, однако в 2020 г. диапазон восприимчивости к нему штаммов S. maltophilia был изменен, и подавляющее большинство выделяемых культур будут оценены как чувствительные только при увеличенной экспозиции препарата или резистентны. Данные изменения могут существенно ограничить правомерность назначения ко-тримоксазола при инфекциях, вызванных S. maltophilia, несмотря на многолетний успешный опыт его применения.

Фторхинолоны используются в качестве альтернативы для лечения инфекций, вызванных резистентными к ко-тримоксазолу S. maltophilia, или у пациентов с его непереносимостью [8]. Однако левофлоксацин также имеет нежелательные эффекты, включая нарушения сердечной проводимости, тендопатию, желудочно-кишечные расстройства и высокий риск развития инфекции Clostridioides difficile [8, 20]. Крупное исследование показало, что левофлоксацин для лечения пациентов с инфекцией, вызванной S. maltophilia, является эффективной альтернативой ко-тримоксазолу [20]. Несмотря на это, в международных рекомендациях по определению антимикробной активности препаратов в отношении различных видов патогенов (EUCAST, CLSI) отсутствуют критерии оценки чувствительности S. maltophilia к фторхинолонам.

M.L. Landrum с соавторами сообщают об успешном лечении случая остеомиелита после повторной дискэктомии L5-S1, вызванного S. maltophilia. В процессе лечения была назначена этиотропная терапия, включающая левофлоксацин в течение 6 нед. Однако через 2 мес. пациент вернулся в больницу с усиливающейся болью в пояснице. По результатам МРТ диагностирован рецидив остеомиелита, а из аспирата диска вновь выделена S. maltophilia, чувствительная к ко-тримоксазолу и при этом устойчивая к левофлоксацину. Пациент получал ко-тримоксазол в течение 18 мес., инфекция была купирована [21].

Еще одними эффективными антибиотиками, демонстрирующими эффективность в отношении S. maltophilia, являются тетрациклины (тигеци- клин, доксициклин, миноциклин) [22]. В пяти обзорных исследованиях уровень чувствительности S. maltophilia к миноциклину составил 99,5% [12]. В Российской Федерации миноциклин зарегистрирован с мая 2022 г. по показанию инфекционновоспалительные заболевания, вызванные чувствительными к нему возбудителями (в том числе гнойные инфекции мягких тканей, остеомиелит). В дополнение к высокому уровню чувствительности S. maltophilia к миноциклину он характеризуется минимальным межлекарственным взаимодействием и относительно хорошо переносится пациентами. Данный антибиотик можно назначать в сочетании с ко-тримоксазолом при неэффективности альтернативных схем лечения [8].

В EUCAST v. 12( breakpoints) указаны критерии оценки чувствительности S. maltophilia к новому антибактериальному препарату цефидероколу, который был одобрен в США и ЕС в 2019 г., но до настоящего времени не зарегистрирован на территории Российской Федерации. В рамках исследования активности цефидерокола в отношении карбапе- нем-резистентных грамотрицательных бактерий (CREDIBLE-CR) были зарегистрированы пять случаев пневмонии, вызванной S. maltophilia с терапией данным антибиотиком. При этом, несмотря на высокую активность цефидерокола in vitro, ответ на лечение во всех пяти случаях был сочтен неопределенным, а смертность от всех причин составила 80% (4 из 5) в конце исследования [23], что, на наш взгляд, не позволяет рассматривать данный препарат как перспективный для лечения пациентов с ППИ.

В связи с широким набором механизмов устойчивости S. maltophilia к противомикробным препаратам и трудностью достижения целевых концентраций антибиотика в некоторых тканях организма (костная, центральная нервная система, легочная) изучены комбинации противомикробных лекарственных средств с целью преодоления резистентности S. maltophilia или достижения синергизма препаратов. В экспериментальных исследованиях показано, что при подтвержденной чувствительности S. maltophilia к ко-тримоксазолу, цефтазидиму, тикарциллин/клавуланату и ами- ногликозидам их двойные или тройные комбинации оказывают синергический эффект [8]. Также были изучены комбинации ко-тримоксазола или ингибиторзащищенных р-лактамов с такими антибиотиками, как тигециклин, фторхинолоны, телеванцин [24], рифампицин [25] или колистин в аэрозоле. Данные препараты продемонстрировали различные степени синергизма, и в том числе способность сохранять эффективность в микробной биопленке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, ограниченность выбора препаратов для таргетной терапии, наличие множества детерминант устойчивости к антибиотикам, существование в составе микробных ассоциаций и риски со стороны пациентов, включающие установку имплантатов, хронический характер инфекции, пожилой возраст, а также наличие выраженной сопутствующей соматической патологии, могут приводить к неэффективности проводимого лечения инфекций, вызванных S. maltophilia. Несмотря на то, что представители данного вида бактерий не являются облигатными патогенами, описанный клинический случай свидетельствует о необходимости рассматривать S. maltophilia как возможный этиологический агент, способный вызывать тяжелые хронические инфекции, в том числе и ортопедические. При этом наше наблюдение свидетельствует, что в случае чувствительности штамма S. maltophilia к ко-тримоксазолу возможно назначение данного препарата длительным курсом в виде монотерапии при условии выполнения радикальной хирургической обработки очага.

ЛИТЕРАТУРА

1. Kandel C.E., Jenkinson R., Daneman N., Backstein D., Hansen B.E., Muller M.P. et al. Predictors of Treatment Failure for Hip and Knee Prosthetic Joint Infections in the Setting of 1- and 2-Stage Exchange Arthroplasty: A Multicenter Retrospective Cohort. Open Forum Infect Dis. 2019;6(11):ofz452. doi: 10.1093/ofid/ofz452.

2. Bozhkova S., Tikhilov R., Labutin D., Denisov A., Shubnyakov I., Razorenov V. et al. Failure of the first step of two-stage revision due to polymicrobial prosthetic joint infection of the hip. J Orthop Traumatol. 2016;17(4):369-376. doi: 10.1007/s10195-016-0417-8.

3. Bi S., Hu F.S., Yu H.Y., Xu K.J., Zheng B.W., Ji Z.K., et al. Nontuberculous mycobacterial osteomyelitis. Infect Dis (Lond). 2015;47(10):673-685. doi: 10.3109/23744235.2015.1040445.

4. Chen J., Xiong A., Ma Y., Oin C., Ho C.L. Impact of the Host-Microbiome on Osteomyelitis Pathogenesis. Front Mol Biosci. 2021;8:702484.

5. Божкова С.А., Иванов П.П., Землянская Е.А., Корнилов Н.Н. Перипротезная инфекция коленного сустава грибковой этиологии (клинический случай). Травматология и ортопедия России. 2019;25(4):134- 140.

6. Kim

E.J., Kim Y.C., Ahn J.Y., Jeong S.J., Ku N.S., Choi J.Y. et al. Risk factors

for mortality in patients with Stenotrophomonas maltophilia bacteremia and

clinical impact of quinolone-resistant strains. BMC Infect Dis. 2019;19(1):754.

7. Geller M., Nunes C.P., Oliveira L., Nigri R. S. maltophilia pneumonia: A case report. Respir Med Case Rep. 2018;24:44-45. dоi: 10.1016/j.rmcr.2018.04.004.

8. Mojica M.F., Humphries R., Lipuma J.J., Mathers A.J., Rao G.G., Shelburne S.A. et al. Clinical challenges treating Stenotrophomonas maltophilia infections: an update. JAC Antimicrob Resist. 2022;4(3):dlac040.

9. Majumdar R., Karthikeyan H., Senthilnathan V., Sugumar S. Review on Stenotrophomonas maltophilia: An Emerging Multidrug-resistant Opportunistic Pathogen. Recent Pat Biotechnol. 2022;16(4):329-354.

10. Brooke J.S. Advances in the Microbiology of Stenotrophomonas maltophilia. Clin Microbiol Rev. 2021;34(3):e0003019.

11. Yin C., Yang W., Meng J., Lv Y., Wang J., Huang B. Co-infection of Pseudomonas aeruginosa and Stenotrophomonas maltophilia in hospitalised pneumonia patients has a synergic and significant impact on clinical outcomes. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2017; 36(11):2231-2235. dоi: 10.1007/s10096-017-3050-4.

12. Gales A.C., Seifert H., Gur D., Castanheira M., Jones R.N., Sader H.S. Antimicrobial Susceptibility of Acinetobacter calcoaceticus-Acinetobacter baumannii Complex and Stenotrophomonas maltophilia Clinical Isolates: Results From the SENTRY Antimicrobial Surveillance Program (1997-2016). Open Forum Infect Dis. 2019;6(Suppl 1): S34-S46. doi: 10.1093/ofid/ofy293.

13. Uruen C., Chopo-Escuin G., Tommassen J., Mainar- Jaime R.C., Arenas J. Biofilms as Promoters of Bacterial Antibiotic Resistance and Tolerance. Antibiotics (Basel). 2020;10(1):3. dоi: 10.3390/antibiotics10010003.

14. Hathroubi S., Mekni M.A., Domenico P., Nguyen D., Jacques M. Biofilms: Microbial shelters against antibiotics. Microb Drug Resist. 2017;23(2):147-156. dоi: 10.1089/mdr.2016.0087.

15. Hantes M.E., Papageorgiou F., Komnos G.A. Stenotrophomonas maltophilia periprosthetic joint infection after reverse total shoulder arthroplasty. IDCases. 2020;21:e00796. dоi: 10.1016/j.idcr.2020.e00796.

16. Chesnutis E.J. 3rd, Ng A., Kruse D., Stone P.A. Stenotrophomonas maltophilia: A Rare Case of Osteomyelitis After an Open Distal Tibial Fracture. J Foot Ankle Surg. 2018; 57(5):1037-1041.

17. Andelkovic M.V., Jankovic S.M., Kostic M.J., Zivkovic Zaric R.S., Opancina V.D., Zivic M.Z. et al. Antimicrobial treatment of Stenotrophomonas maltophilia invasive infections: systema tic review. J Chemother. 2019;31:297-306.

18. Giles A., Foushee J., Lantz E., Gumina G. Sulfonamide allergies. Pharmacy (Basel). 2019;7(3):132. doi: 10.3390/pharmacy7030132.

19. Nys

C., Cherabuddi K., Venugopalan V., Klinker K.P. Clinical and Microbiologic

Outcomes in Patients with Monomicrobial Stenotrophomonas maltophilia

Infections. Antimicrob Agents Chemother. 2019;63(11):e00788-19.

20. Sarzynski S.H., Warner S., Sun J., Matsouaka R., Dekker J.P., Babiker A. et al. Trimethoprim-Sulfamethoxazole Versus Levofloxacin for Stenotrophomonas maltophilia Infections: A Retrospective Comparative Effectiveness Study of Electronic Health Records from 154 US Hospitals. Open Forum Infect Dis. 2022;9(2):ofab644. doi: 10.1093/ofid/ofab644.

21. Landrum M.L., Conger N.G., Forgione M.A. Trimethoprim-sulfamethoxazole in the treatment of Stenotrophomonas maltophilia osteomyelitis. Clin Infect Dis. 2005;40(10):1551-1552. doi: 10.1086/429730.

22. Sader H.S., Castanheira M., Mendes R.E., Flamm R.K. Frequency and antimicrobial susceptibility of Gramnegative bacteria isolated from patients with pneumonia hospitalized in ICUs of US medical centres (201517). J Antimicrob Chemother. 2018;73(11):3053-3059.

23. Bassetti M., Echols R., Matsunaga Y., Ariyasu M., Doi Y., Ferrer R. et al. Efficacy and safety of cefiderocol or best available therapy for the treatment of serious infections caused by carbapenem-resistant Gramnegative bacteria (CREDIBLE-CR): a randomised, open-label, multicentre, pathogen-focused, descriptive, phase 3 trial. Lancet Infect Dis. 2021;21(2):226-240. doi: 10.1016/S1473-3099(20)30796-9.

24. Hornsey M., Longshaw C., Phee L., Wareham D.W. In vitro activity of telavancin in combination with colistin versus Gram-negative bacterial pathogens. Antimicrob Agents Chemother. 2012;56(6):3080-3085. doi: 10.1128/AAC.05870-11.

25. Betts

J.W., Phee L.M., Woodford N., Wareham D.W. Activity of colistin in combination

with tigecycline or ri- fampicin against multidrug-resistant Stenotrophomonas

maltophilia. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2014;33(9): 1565-1572.

26. Correia C.R., Ferreira S.T., Nunes P. Stenotrophomonas maltophilia: rare cause of meningitis. Pediatr Int. 2014;56(4):e21-22. doi: 10.1111/ped.12352.

27. Perez P.N., Ramnez M.A., Fernandez J.A., De Guevara L.L. A patient presenting with

cholangitis due to Stenotrophomonas maltophilia and Pseudomonas aeruginosa

successfully treated with intrabiliary colistin. Infect Dis Rep.

2014;6(2):5147.

Сведения об авторах

Божкова Светлана Анатольевна — д-р мед. наук

Касимова Алина Рашидовна — канд. мед. наук

Гордина Екатерина Михайловна — канд. мед. наук

Торопов Сергей Сергеевич

Теги: перипротезная инфекция

234567 Начало активности (дата): 24.01.2024 08:40:00

234567 Кем создан (ID): 989

234567 Ключевые слова: перипротезная инфекция, остеомиелит, Stenotrophomonas maltophilia, антибактериальная терапия, триметоприм, сульфаметоксазол

12354567899

Похожие статьи

Артроскопическая менискэктомия у больных гонартрозом: разрыв между доказательной медициной и мнением практикующего специалистаВысокие показатели заболеваемости в стране показывают коклюш, грипп и ОРВИ

Рентген на дому 8 495 22 555 6 8

Эффективность современных пероральных форм нестероидных противовоспалительных препаратов для обезболивания после тотального эндопротезирования коленного сустава

Отдаленные результаты и оценка эффективности методов лечения остеомиелита позвоночника при различных типах поражений по классификации E. Pola