14.01.2024

14.01.2024

Отдаленные результаты и оценка эффективности методов лечения остеомиелита позвоночника при различных типах поражений по классификации E. Pola

Лечение гематогенного остеомиелита позвоночника сопровождается рядом организационных и тактических проблем, связанных с мультидисциплинарным характером заболевания

Введение

Увеличение продолжительности жизни, наличие сопутствующей патологии в старшей возрастной группе, значимое увеличение объемов плановой хирургической помощи населению и доли пациентов с иммунодефицитом привели к значительному росту воспалительных поражений позвоночника [1, 2, 3, 4].

В общей популяции отмечено увеличение заболеваемости гематогенным остеомиелитом позвоночника (ГОП) с 2,2 на 100 тыс. населения в год в 2008 г. до 11,3 в 2019 г. Этот показатель достигает 21,6 на 100 тыс. населения в год в возрастной группе старше 70 лет и 25,1 — в возрасте 80 лет и старше [5, 6, 7].

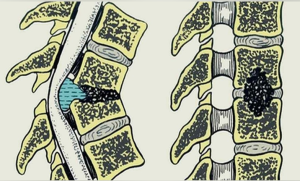

Основной классификацией в большинстве исследований является МКБ-10, которая используется для ведения документации и не влияет на выбор метода лечения [5, 7]. Для определения тактики лечения используются руководства и рекомендации [8, 9, 10, 11, 12], но систематизированная оценка результатов лечения в зависимости от используемых классификаций заболевания не приводится. E. Pola с соавторами в 2017 г. предложили новую классификацию спондило- дисцитов (NCPS) [13], межэкспертное соглашение по которой среди подготовленных специалистов составило 67% [14]. Авторами классификации приводятся общие данные по результатам лечения, включающие долю выздоровлений, рецидивов, летальных исходов и остаточных болей в спине в зависимости от типа поражения; анализ эффективности использованных методов лечения не приводится, а вентральные вмешательства в лечебном алгоритме отсутствуют [13].

Цель исследования — выявить зависимость отдаленных результатов лечения гематогенного остеомиелита позвоночника от типа поражения по модифицированной русскоязычной версии классификации E. Pola и использованных методов лечения.

Материалы и методы

Дизайн исследования

Выполнено ретроспективное наблюдательное исследование.

Проанализированы данные медицинских карт 266 пациентов с ГОП, проходивших лечение с 2006 по 2019 г. в ГБУЗ ТО ОКБ № 2 г. Тюмени.

Критерии включения: все пациенты с неспецифическим остеомиелитом позвоночника.

Критерии исключения:

- специфический спондилит (туберкулез, бруцеллез);

- послеоперационный спондилит;

- отсутствие катамнеза в течение года и более со дня выписки;

- возраст менее 18 лет.

Пациенты

Для определения типа поражения использовалась модифицированная русскоязычная версия классификации E. Pola [15, 16]. Распределение пациентов по типам и подтипам представлено в таблице 1.

Неврологические нарушения развились в 53 наблюдениях у пациентов с поражениями типа С. Острая и подострая формы заболевания имелись у 160 (60,2%) пациентов, хроническая — у 106 (39,8%). Уровень поражения локализовался в шейном отделе в 20 (7,5%) наблюдениях, в грудном — в 90 (33,8%), в поясничном — в 144 (54,1%), многоуровневые процессы выявлены у 12 (4,5%) пациентов.

Консервативная терапия проводилась у 88 (33,1%) пациентов, оперированы 178 (66,9%) больных. Применялись санирующие, стабилизирующие и реконструктивные операции (табл. 2).

Вентральные вмешательства выполнены у 108 пациентов, у 75 (69,4%) они дополнены транспедикулярной фиксацией. Передний спондилодез 360°, в т.ч. в составе реконструкции, выполнен у 29 (26,8%) больных.

Длительность стационарного лечения составила 30,01±16,42 дня.

Таблица 1

Распределение пациентов по типам и подтипам поражения, n (%)

|

Тип поражения |

Подтип поражения |

Итого |

|||

|

А |

А.1 0 (0,0) |

А.2 44 (68,8) |

А.3 16 (25,0) |

А.4 4 (6,2) |

64 (100,0) |

|

В |

В.1 65 (52,0) |

В.2 42 (33,6) |

В.3.1 17 (13,6) |

В.3.2 1 (0,8) |

125 (100,0) |

|

С |

и С 00 |

С.2 15 (21,4) |

С.3 21 (30,0) |

С.4 26 (37,2) |

70 (100,0) |

|

Поражения, не подлежащие классификации по NCPS* |

7 (100,0) |

7 (100) |

|||

Поражения задних структур без вовлечения позвоночно-двигательного сегмента (п = 6) и сочленения CI-CII (п = 1).

Таблица 2

Распределение пациентов по методам лечения и типу поражения, n (%)

|

Метод лечения |

Тип поражения |

Поражения, не подлежащие классификации по NCPS* 7 (2,6) |

Итого 266 (100,0) |

||

|

A 64 (24,1) |

B 125 (47,0) |

C 70 (26,3) |

|||

|

Консервативный |

38 (59,4) |

42 (33,6) |

7 (10,0) |

2 (28,6) |

89 (33,4) |

|

Санация |

12 (18,7) |

19 (15,2) |

24 (34,3) |

5 (71,4) |

60 (22,6) |

|

Стабилизация |

11 (17,2) |

33 (26,4) |

6 (8,6) |

0 (0,0) |

50 (18,8) |

|

Реконструкция |

3 (4,7) |

31 (24,8) |

33 (47,1) |

0 (0,0) |

67 (25,2) |

Поражения задних структур без вовлечения позвоночно-двигательного сегмента (n = 6) и сочленения CI-CII (n = 1).

Оценка результатов

Оценка результатов проводилась через год после выписки из больницы. В отдаленном периоде оценивались: выраженность боли по ВАШ, функциональное состояние шейного отдела позвоночника по Neck Disability Index (NDI), поясничного — по Oswestry Disability Index (ODI), тяжесть неврологических нарушений по шкале Frankel, данные опросника SF-36.

Статистический анализ

Статистический анализ проводился с помощью пакета прикладных программ IBM SPSS Statistics 21.

Распределение количественных переменных оценивали с помощью критерия Колмогорова- Смирнова. При нормальном распределении переменные представлены в виде среднего значения (M) и стандартного отклонения (SD), при распределении, отличном от нормального, — в виде медианы (Me) и интерквартильного размаха (25-й и 75-й процентили). При сравнении показателей в двух группах при их нормальном распределении был использован t-критерий Стьюдента, при распределении, отличном от нормального, — критерий Манна - Уитни. При сравнении более двух групп использовали дисперсионный анализ или критерий Крускала - Уоллиса с поправкой Бонферрони. Для сравнения переменных в динамике использовали критерий Вилкоксона. Качественные показатели в несвязанных группах сравнивали критерием х2 или точным критерием Фишера, в динамике — критерием МакНеймара. При сравнении более двух групп проводили коррекцию уровня значимости, применяя поправку Бонферрони: полученные в результате попарных сравнений исходные p-значения умножались на число выполненных сравнений. Анализ выживаемости проведен методом Каплана- Мейера с построением кривых выживаемости и использованием логрангового критерия для сравнения выживаемости в группах. Значимыми считались различия при значении p<0,05.

результаты

Все пациенты проходили стационарное лечение в травматолого-ортопедическом или нейрохирургическом отделении ОКБ № 2 г. Тюмени. В большинстве случаев койко-день определялся длительностью курса антибактериальной терапии (АБТ) при консервативном лечении, а также течением послеоперационного периода. Средняя продолжительность АБТ составила 1,8-3,8 нед. в стационаре и 4,0-7,2 нед. — амбулаторно. Выявлено увеличение длительности лечения антибактериальными препаратами от моносегментарных поражений к полисегментарным и многоуровневым, которая составила 1,8-3,8 и 1,6-4,2 нед. на стационарном этапе и 3,9-7,2 и 4,2-7,2 нед. — на амбулаторном.

Методы хирургического лечения делятся на три основных типа: санирующие, стабилизирующие и реконструктивные. Оценка их эффективности проводилась в зависимости от основных типов поражения по классификации E. Pola с соавторами. Отмечено статистически значимое увеличение количества стабилизирующих вмешательств при типе поражения А в сравнении с более тяжелыми формами заболевания (p<0,001). В указанных случаях транспедикулярная фиксация выполнялась малоинвазивно, без вмешательства на инфекционно-воспалительном очаге, что избавляло пациента от длительного ношения жесткого корсета и повышало качество жизни. Доля реконструктивных вмешательств увеличивалась при поражениях типов В (р = 0,036) и С (p<0,001) в сравнении с поражениями без костной деструкции, неврологических нарушений и эпидурального абсцесса (тип А).

Распределение исходов заболевания в зависимости от типа поражения и метода лечения представлено в таблице 3.

Таблица 3

Исходы заболевания в зависимости от типа поражения и метода лечения, n (%)

|

|

|

Метод лечения |

|

|||

|

Тип поражения |

Исход лечения* |

Консервативный |

Хирургический |

Р |

||

|

|

санация |

стабилизация |

реконструкция |

|

||

|

А |

Выздоровление |

37 (97,4) |

10 (83,3) |

10 (90,9) |

1 (33,3) |

0,002 |

|

|

Рецидив |

0 (0,0) |

2 (16,7) |

1 (9,1) |

0 (0,0) |

0,089 |

|

|

Летальный |

1 (2,6) |

0 (0,0) |

0 (0,0) |

2 (66,7) |

0,001 |

|

|

Итого |

38 (100,0) |

12 (100,0) |

11 (100,0) |

3 (100,0) |

|

|

В |

Выздоровление |

35 (83,3) |

12 (63,2) |

30 (90,9) |

26 (83,9) |

0,087 |

|

|

Рецидив |

3 (7,1) |

3(15,8) |

3 (9,1) |

4 (12,9) |

0,720 |

|

|

Летальный |

2 (4,8) |

3(15,8) |

0 (0,0) |

0 (0,0) |

0,022 |

|

|

Прогрессирование |

2 (4,8) |

1 (5,3) |

0 (0,0) |

1 (3,2) |

0,641 |

|

|

Итого |

42 (100,0) |

19 (100,0) |

33 (100,0) |

31 (100,0) |

|

|

С |

Выздоровление |

5 (83,3) |

17 (68,0) |

5 (83,3) |

23 (69,7) |

0,795 |

|

|

Рецидив |

1 (16,7) |

5 (20,0) |

0 (0,0) |

1 (3,0) |

0,137 |

|

|

Летальный |

0 (0,0) |

2 (8,0) |

0 (0,0) |

5 (15,2) |

0,490 |

|

|

Прогрессирование |

0 (0,0) |

1 (4,0) |

1 (16,7) |

4 (12,1) |

0,520 |

|

|

Итого |

6 (100,0) |

25 (100,0) |

6 (100,0) |

33 (100,0) |

|

* Один пациент с летальным исходом при моновертебральном поражении (не классифицированный по NCPS) в таблицу не включен.

При анализе данных, приведенных в таблице 3, выявлены некоторые статистически значимые различия для разных типов поражения.

Для поражений типа А: максимальное количество выздоровевших пациентов отмечено при консервативном лечении (97,4%) и стабилизирующих операциях (90,9%), а минимальное — при реконструктивных вмешательствах 33,3% (р = 0,002). Выполнение реконструктивных вмешательств при указанных поражениях привело к 66,7% летальных исходов, в то время как при консервативной терапии летальность составила 2,6% (р = 0,001).

Для поражений типа В: консервативное лечение сохраняет высокую эффективность при подтипах В.1 — (82,8%) и В.2 (85,7%), которая снижается с нарастанием тяжести костной деструкции. После внеочаговой инструментальной фиксации при малодеструктивных поражениях выздоровления составляют для подтипа В.1 — 82,4%, для В.2 — 100%. Костно-деструктивные процессы с объективными признаками нестабильности пораженного сегмента являлись показанием к реконструктивным операциям, в т.ч. с использованием вентральных доступов. В целом госпитальная летальность при поражениях типа В составила 4,0%, отмечено ее увеличение после санирующих вмешательств до 15,8% (р = 0,022), при этом показания к операции были обусловлены общим тяжелым состоянием пациента.

Для поражений типа С: консервативное лечение применялось только при отсутствии неврологических нарушений и/или наличии абсолютных противопоказаний к операции. Внеочаговая стабилизация выполнялась исключительно при подтипах С.1 и С.2 у неврологически интактных пациентов. Дренирование очага поражения и декомпрессия из вентрального или дорзального доступа являются методом выбора при формировании острого неврологического дефицита или сепсиса, когда реконструкция невозможна вследствие тяжести состояния. Стабильная гемодинамика и компенсация витальных функций являлись основанием для реконструктивных вмешательств при поражениях подтипов С.2—С.4. Мы не выявили статистически значимых различий в количестве случаев выздоровления, рецидивов и госпитальных летальных исходов в зависимости от метода лечения, что позволяет сделать вывод о правильном тактическом подходе при лечении поражений типа С. Исходы лечения ГОП по типам поражения вне зависимости от метода лечения приведены в таблице 4.

Таблица 4

Распределение пациентов по результатам лечения в зависимости от типа поражения вне зависимости от метода лечения, n (%)

|

Критерий |

Тип поражения |

Р |

||

|

А |

В |

С |

||

|

Выздоровление |

57 (89,0) |

103 (82,4) |

50 (71,4) |

0,016 |

|

Рецидив/прогрессирование |

4 (6,3) |

17 (13,6) |

13 (18,6) |

0,106 |

|

Госпитальная летальность |

3 (4,7) |

5 (4,0) |

7 (10,0) |

0,207 |

|

Итого |

64 (100,0) |

125 (100,0) |

70 (100,0) |

|

При анализе данных, представленных в таблице 4, отмечается статистически значимое уменьшение количества выздоровевших пациентов при увеличении тяжести поражения позвоночника (р = 0,016).

Тяжесть неврологических нарушений была выше у пациентов после санирующих (р = 0,002) и реконструктивных (р<0,001) вмешательств как до начала лечения (р = 0,001), так и после него (р<0,001). Выявлено статистически значимое снижение тяжести неврологического дефицита в послеоперационном периоде после санирующих и реконструктивных вмешательств (р = 0,004). После стабилизирующих операций такой зависимости не выявлено (р = 0,180). Динамика неврологического дефицита в зависимости от метода до и после лечения представлена в таблице 5.

В группах консервативного и хирургического лечения тяжесть неврологических нарушений была значимо меньше в отдаленном периоде (р<0,001).

Существенные различия в результатах лечения отмечены у пациентов с сепсисом, который при поражениях типа А встречался в 26,1% (п = 6), при поражениях типа В — в 34,8% (п = 8), при типе С — в 39,1% (п = 9). Исходы лечения в зависимости от наличия сепсиса представлены в таблице 6.

Таблица 5

Динамика неврологического дефицита до и после лечения в зависимости от метода лечения, n (%)

|

Неврологический дефицит |

Метод лечения |

|||

|

Консервативный |

Хирургический |

|||

|

по Frankel |

до лечения |

после лечения |

до лечения |

после лечения |

|

A |

0 (0,0) |

0 (0,0) |

12 (6,7) |

7 (3,9) |

|

B |

0 (0,0) |

0 (0,0) |

9 (5,1) |

2 (1,1) |

|

C |

1 (1,1) |

0 (0,0) |

20 (11,2) |

16 (9,0) |

|

D |

1 (1,1) |

0 (0,0) |

10 (5,6) |

19 (10,7) |

|

E |

86 (97,8) |

88 (100,0) |

124 (69,7) |

134 (75,3) |

|

R* |

0 (0,0) |

0 (0,0) |

3 (1,7) |

0 (0,0) |

R — корешковый синдром; p<0,001.

Исходы лечения пациентов в зависимости от наличия сепсиса, n (%)

Таблица 6

|

Критерий |

Сепсис |

Р |

|

|

отсутствует |

имеется |

||

|

Выздоровление |

203 (83,5) |

13 (56,5) |

0,004 |

|

Рецидив |

19 (7,8) |

5 (21,7) |

0,043 |

|

Прогрессирование* |

9 (3,8) |

1 (4,3) |

0,602 |

|

Госпитальная летальность |

12 (4,9) |

4 (17,4) |

0,039 |

|

Итого |

243 (100,0) |

23 (100,0) |

|

Прогрессирование на фоне проводимого комплексного лечения.

Проведенный анализ выявил статистически значимое увеличение доли летальных исходов на 12,5% (р = 0,039), рецидивов — на 13,9% (р = 0,043) и снижение числа выздоровевших пациентов на 27% (р = 0,004) при наличии сепсиса в сравнении с группой больных без данного осложнения.

Отдаленные результаты оценивались в срок не ранее года после выписки из стационара. Основными критериями являлись выраженность болевого синдрома по ВАШ, функциональное состояние позвоночника по ODI, NDI и общее состояние здоровья пациента по SF-36. Отмечено статистически значимое снижение выраженности болевого синдрома через год и более после выписки (р<0,001). Результаты лечения в зависимости от метода приведены в таблице 7.

Статистически значимых различий при оценке результатов между группами сравнения не выявлено. Показатели, отражающие отдаленные результаты лечения в зависимости от типа поражения, представлены в таблице 8.

При анализе интенсивности боли в зависимости от основных типов поражения по E. Pola также выявлено ее снижение в отдаленном периоде (p<0,001) во всех группах сравнения. Различий в тяжести болевого синдрома в зависимости от типа поражения не выявлено (p>0,05).

Таблица 7

Отдаленные результаты лечения в зависимости от метода лечения

|

Критерий |

Метод лечения |

Р |

|

|

Консервативный |

Оперативный |

||

|

ВАШ до лечения, Me [25%; 75%] |

9,0 [8,00; 10,00] |

9,0 [8,00; 10,00] |

0,790 |

|

ВАШ после лечения, Me [25%; 75%] |

2,0 [0,00; 4,00] |

2,0 [0,00; 3,00] |

0,425 |

|

NDI, Me [25%; 75%] |

- |

12,17 [9,00; 17,00] |

- |

|

ODI, Me [25%; 75%] |

16,0 [4,00; 26,00] |

12,67 [2,00; 31,10] |

0,626 |

|

PH (SF-36), M±SD |

40,33±10,04 |

41,00±10,57 |

0,824 |

|

MH (SF-36), M±SD |

47,00±11,62 |

47,28±10,71 |

0,776 |

При сравнении интенсивности болевого синдрома до лечения и в отдаленном периоде отмечено статистически значимое его снижение внутри групп сравнения (р<0,001).

Таблица 8

Показатели, отражающие отдаленные результаты лечения в зависимости от типа поражения

|

Критерий |

Тип поражения |

Р |

||

|

А |

В |

С |

||

|

Me [25; 75%] |

Me [25; 75%] |

Me [25; 75%] |

||

|

ВАШ до лечения, Me [25%; 75%] |

9,0 [8,00; 10,00] |

9,0 [8,00; 10,00] |

10,0 [8,00; 10,00] |

0,640 |

|

ВАШ после лечения, Me [25%; 75%] |

2,0 [0,00; 4,00] |

2,0 [0,00; 2,00] |

2,0 [0,00; 4,00] |

0,260 |

|

NDI, Me [25%; 75%] |

- |

- |

12,17 [9,00; 17,00] |

- |

|

ODI, Me [25%; 75%] |

16,0 [0,00; 20,00] |

13,33 [4,00; 28,00] |

29,40 [4,00; 36,00] |

0,223 |

|

PH (SF-36), M±SD |

39,26±9,10 |

41,59±10,23 |

39,69±11,29 |

0,578 |

|

MH (SF-36), M±SD |

47,55±8,14 |

46,98±11,28 |

47,37±12,37 |

0,973 |

При сравнении интенсивности болевого синдрома до лечения и в отдаленном периоде отмечено статистически значимое его снижение внутри групп сравнения (p<0,001).

Расчет выживаемости проводился по данным 198 пациентов, что составило 74,4% от общей численности когорты. Период наблюдения за пациентами составил 47,50 [25,00; 82,00] мес.

Общая выживаемость для всех типов поражения за весь период наблюдения составила 84,4%. Статистически значимых различий между типами поражения не выявлено, однако в абсолютных числах данный показатель снижался с увеличением тяжести заболевания: 92,1% — для типа А; 86,8% — для типа В и 76,0% — для типа С. Отмечена тенденция к увеличению выживаемости при типе А в сравнении с типом С (р = 0,080). Анализ доли выживших пациентов при консервативном лечении и основных видах хирургических вмешательств позволил выявить следующие различия: выживаемость при консервативном лечении достигла 92,1%, при стабилизирующих операциях — 88,9%, при санирующих — 84,2%, при реконструктивных — 74,3%. Статистически значимые различия выявлены между консервативным лечением и спондилодезом 360° (Log Rank = 4,028; р = 0,045). Максимальная выживаемость отмечена при отсутствии хирургического вмешательства и снижалась с нарастанием его объема и инвазивности.

Отдаленная выживаемость (после выписки из стационара) составила 90,4%, при этом не выявлено статистически значимых различий в группах консервативного и оперативного лечения — 95,5% и 88,4% соответственно (Log Rank = 1,286; р = 0,257) (рис. 1).Функция выживания

Обсуждения

Оценка результатов лечения ГОП в большинстве публикаций традиционно проводится путем сравнения локализации патологического процесса, наличия осложнений, эффективности методов лечения, видов операций [17, 18, 19, 20, 21, 22, 23], или обосновывается необходимость хирургического лечения при отсутствии должной динамики на фоне консервативной терапии [24]. Необходимость мультидисциплинарного подхода к лечению ГОП признается многими исследователями [25, 26]. Первый опыт применения тактических классификаций и алгоритмов отмечен стремлением доказать правильность данного подхода, и авторы приводят общие результаты лечения в зависимости от варианта развития патологического процесса без доказательств эффективности предложенных лечебных опций [10, 11, 13].

Если первым шагом в лечении мультидисциплинарных заболеваний является разработка тактической классификации [10, 27], вторым — оценка ее валидности [14, 16], то третьим, безусловно, должна быть оценка эффективности предложенного алгоритма, то есть соответствие типа/ подтипа поражения использованному методу лечения. При использовании в клинической практике указанных классификаций возможность учета различных вариантов течения заболевания выше в New classification for the treatment of pyogenic spondylodiscitis E. Pola с соавторами [13] без увеличения трудоемкости ее применения.

Отдаленная выживаемость (после выписки из стационара) составила 90,4%, при этом не выявлено статистически значимых различий в группах консервативного и оперативного лечения — 95,5% и 88,4% соответственно (Log Rank = 1,286; р = 0,257) (рис. 1).

Использование данной классификации в России носит рекомендательный характер, хотя в профильных учреждениях, где концентрируются больные остеомиелитом позвоночника, она активно применяется [16].

В оригинальной работе E. Pola с соавторами приведены три основных типа поражения: А — без костно-деструктивных проявлений, В — с костной деструкцией и С — с эпидуральным абсцессом и/или неврологическим дефицитом. Критерии в виде степени вовлечения паравертебральных тканей, нестабильности пораженного отдела позвоночника, наличия неврологического дефицита позволяют выбрать оптимальную схему лечения больного [13]. Однако существуют некоторые ограничения использования обсуждаемой классификации, в число которых входят: специфическая этиология заболевания, послеоперационные спондилодисциты, локализация в шейном отделе позвоночника [16]. Ряд дополнений, таких как учет наличия синдрома системного воспалительного ответа и сепсиса, лечебных опций для шейного отдела позвоночника, необходим при формировании алгоритма, учитывающего поражения всех отделов позвоночника и наиболее значимые осложнения [28].

Представленные в нашей работе результаты приведены для трех основных типов поражения. Основным методом лечения для поражений типа А является консервативный в сравнении с типами В и С, при которых доля оперированных значимо возрастает (р<0,01). При поражениях типа С ляминэктомия выполнялась чаще, чем при типе В (р<0,001). Выполнение заднего доступа с элементами костной резекции для типов В и С может быть обосновано только для поражений дуг или отростков позвонков или реконструкции из заднего доступа. Частота выполнения вентральной санации и/или реконструкции возрастает при поражениях типа С в сравнении с типами А (р = 0,012) и В (р<0,001). Таким образом, объем хирургического вмешательства строго коррелирует с типом/под типом поражения (тяжестью заболевания) с сохранением высокой эффективности консервативного лечения при неосложненном течении заболевания.

Учитывая отсутствие данных по эффективности методов лечения в работе E. Pola с соавторами, мы провели сравнение основных результатов, учитывая сопоставимое количество пациентов в обоих исследованиях — 250 и 259 наблюдений, классифицированных по NCPS. Сравнительный анализ собственных результатов лечения ГОП с данными E. Pola с соавторами представлен в таблице 9.

Таблица 9

Распределение исходов лечения гематогенного остеомиелита позвоночника в зависимости от типа поражения в сравнении с данными E. Pola с соавторами [13], n (%)

|

Исход лечения |

Тип поражения |

|||||

|

А |

В |

С |

||||

|

E. Pola с соавт. |

Собственное исследование |

E. Pola с соавт. |

Собственное исследование |

E. Pola с соавт. |

Собственное исследование |

|

|

Выздоровление |

81 (96,43) |

57 (89,06) |

43 (93,48) |

103 (82,40) |

108 (90,00) |

50 (71,43) |

|

Рецидив |

8 (9,52) |

4 (6,25) |

2 (4,35) |

17 (13,60) |

4 (3,33) |

13 (18,57) |

|

Летальность |

3 (3,57) |

3 (4,69) |

3 (6,52) |

5 (4,00) |

6 (5,00) |

7 (10,00) |

|

Итого |

84 (33,60) |

64 (24,10) |

46 (18,40) |

125 (47,00) |

120 (48,00) |

70 (26,30) |

В представленных исследованиях имеются различия в структуре заболевания, сроках диагностики и, соответственно, в результатах лечения, что связано с преобладанием поражений типа С в работе Е. Pola с соавторами и типа В в нашем исследовании. Вынуждены констатировать, что сопоставление общего количества пациентов без анализа по подтипам, учета тяжести неврологического дефицита, протяженности паравертебральных абсцессов, степени нестабильности пораженного отдела позвоночника не позволяют провести прямое сопоставление полученных результатов. Вероятно, данные различия связаны со сроками постановки диагноза, возрастным составом исследуемой когорты и коморбидностью и организацией оказания помощи пациентам. Важно отметить, что следование тактическим классификациям, лечебно-диагностическим алгоритмам непременно должно согласовываться с базовыми принципами лечения ГОП, в частности адекватной по составу и продолжительности АБТ и иммобилизацией пораженного отдела позвоночника [9, 24, 29, 30].

Исследование эффективности методов лечения остеомиелита позвоночника применительно к типам поражения и обоснованности тактического алгоритма целесообразно продолжить в многоцентровом проспективном исследовании, что позволит решить ряд организационных и практических задач в лечении исследуемого мультидисциплинарного заболевания.

заключение

Системный подход к лечению с использованием тактической классификации и лечебного алгоритма позволяет оценить эффективность использованных методов для различных типов остеомиелитического поражения позвоночника. При малодеструктивных и не осложненных сепсисом поражениях типов А и В консервативное лечение и внеочаговая фиксация позволяют достичь 97,4% и 90,9% выздоровлений соответственно (р = 0,002).

Использование реконструктивных вмешательств приводит к повышению количества рецидивов и летальности (р = 0,001). Летальность при поражениях типа В после санирующих вмешательств достигает 15,8% (р = 0,022), что обусловлено наличием сепсиса у оперированных больных. Для поражений типа С не выявлено статистически значимых различий в результатах использования представленных методов лечения. Отмечено значимое снижение болевого синдрома в отдаленном периоде во всех группах пациентов (р<0,001) и тяжести неврологического дефицита в послеоперационном периоде (р<0,001). Различий в результатах лечения в отдаленном периоде по шкалам ODI, NDI, SF-36 не выявлено. Общая выживаемость составила 84,4%, отдаленная — 90,4% со значимым ее повышением при консервативном лечении в сравнении с реконструктивными вмешательствами.

Заявленный вклад авторов

Базаров А.Ю. — идея и дизайн исследования, сбор, анализ и интерпретация данных, написание текста статьи.

Сергеев К.С. — анализ и интерпретация результатов, редактирование текста статьи.

Цветкова А.К. — сбор информации, анализ отдаленных результатов лечения, анализ данных.

Литература1. Sobottke R., Zarghooni K., Krengel M., Delank S., Seifert H., Fatkenheuer G. et al. Treatment of spondylodiscitis in human immunodeficiency virus- infected patients: a comparison of conservative and operative therapy. Spine (Phila Pa 1976). 2009;34(13): E452-458. doi: 10.1097/BRS.0b013e3181a0aa5b.

2. Вишневский А.А. Неспецифический остеомиелит позвоночника как проблема нозокомиальной инфекции. Вопросы травматологии и ортопедии. 2013;1(6):14-19.

3. Шувалова Е.В., Вишневский А.А. Коморбидность у больных ВИЧ-инфекцией и туберкулезным спондилитом как фактор риска инфекционных осложнений. Хирургия позвоночника. 2020;17(1):96- 101. doi: 10.14531/ss2020.1.96-101.

4. Maamari J., Tande A.J., Diehn F., Tai D.B.G., Berbari E.F. Diagnosis of vertebral osteomyelitis. J Bone Joint Infect. 2022;7(1):23-32. doi: 10.5194/jbji-7-23-2022.

5. Grammatico

L., Baron S., Rusch E., Lepage B., Surer N., Desenclos J.C., Besnier J.M.

Epidemiology of vertebral osteomyelitis (VO) in France: analysis of

hospital-discharge data 2002-2003. Epidemiol Infect. 2008;136(5):653-660.

6. Akiyama T., Chikuda H., Yasunaga H., Horiguchi H., Fushimi K., Saita K. Incidence and risk factors for mortality of vertebral osteomyelitis: a retrospective analysis using the Japanese diagnosis procedure combination database. BMJ Open. 2013;3(3):e002412. doi: 10.1136/bmjopen-2012-002412.

7. Conan Y., Laurent E., Belin Y., Lacasse M., Amelot A., Mulleman D. et al. Large increase of vertebral osteomyelitis in France: a 2010-2019 crosssectional study. Epidemiol Infect. 2021;149:e227. doi: 10.1017/S0950268821002181.

8. Primary infectious spondylitis, and following intradiscal procedure, without prothesis. Short text. Med Mal Infect. 2007;37(9):554-572. (In French). doi: 10.1016/j.medmal.2007.03.008.

9. Berbari E.F., Kanj S.S., Kowalski T.J., Darouiche R.O., Widmer A.F., Schmitt S.K. et al. Infectious Diseases Society of America. 2015 Infectious Diseases Society of America (IDSA) Clinical Practice Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Native Vertebral Osteomyelitis in Adults. Clin Infect Dis. 2015;61(6):e26- 46. doi: 10.1093/cid/civ482.

10. Homagk

L., Homagk N., Klauss J.R., Roehl K., Hofmann G.O., Marmelstein D.

Spondylodiscitis severity code: scoring system for the classification and

treatment of non-specific spondylodiscitis. Eur Spine J. 2016;25(4):1012-1020.

11. Homagk

L., Homagk N., Meise H.J., Hofmann G.O., Marmelstein DA. Spondylodiscitis

scoring system: SponDT - spondylodiscitis diagnosis and treatment. JSMSpine.

2016;1(1):1004.

12. Lazzeri E., Bozzao A., Cataldo M.A., Petrosillo N., Manfre L., Trampuz A. et al. Joint eAnM/ESNR and ESCMID-endorsed consensus document for the diagnosis of spine infection (spondylodiscitis) in adults. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2019;46(12):2464-2487. doi: 10.1007/s00259-019-04393-6.

13. Pola E., Autore G., Formica V.M., Pambianco V., Colangelo D., Cauda R. et al. New classification for the treatment of pyogenic spondylodiscitis: validation study on a population of 250 patients with a followup of 2 years. Eur Spine J. 2017;26(Suppl 4):479-488. doi: 10.1007/s00586-017-5043-5.

14. Willhuber G.C., Guiroy A., Zamorano J., Astur N., Valacco M. Independent Reliability Analysis of a New Classification for Pyogenic Spondylodiscitis. Global Spine J. 2021;11(5): 669-673. doi: 10.1177/2192568220919091.

15. Базаров А.Ю. Классификации неспецифического гематогенного остеомиелита позвоночника. Критический анализ и предложения по применению. Травматология и ортопедия России. 2019;25(1):146-155. doi: 10.21823/2311-2905-2019-25-1-146-155. (In Russian) Bazarov A.Yu. Classifications of Non-Specific

16. Базаров А.Ю., Наумов Д.Г., Мушкин А.Ю., Сергеев К.С., Рябых С.О., Вишневский А.А. и др. Новая классификация спондилодисцитов: возможности валидизации и мультидисциплинарного межэкспертного консенсуса. Хирургия позвоночника. 2022;19(4):68-76. doi: 10.14531/ss2022.4.68-76.

17. Наумов Д.Г., Ткач С.Г., Мушкин А.Ю., Макогонова М.Е. Хронические инфекционные поражения шейного отдела позвоночника у взрослых: анализ моноцентровой когорты и данных литературы. Хирургия позвоночника. 2021;18(3):68-76. doi: 10.14531/ss2021.3.68-76.

18. Yagdiran

A., Otto-Lambertz C., Lingscheid K.M., Sircar K., Samel C., Scheyerer M.J. et

al. Quality of life and mortality after surgical treatment for vertebral

osteomyelitis (VO): a prospective study. Eur Spine J. 2021;30(6): 1721-1731.

19. Rutges J.P., Kempen D.H., van Dijk M., Oner F.C. Outcome of conservative and surgical treatment of pyogenicspondylodiscitis: a systematic literature review. Eur Spine J. 2016;25(4):983-999. doi: 10.1007/s00586-015-4318-y.

20. Herren C., Jung N., Pishnamaz M., Breuninger M., Siewe J., Sobottke R. Spondylodiscitis: Diagnosis and Treatment Options. Dtsch Arztebl Int. 2017;114(51- 52):875-882. doi: 10.3238/arztebl.2017.0875.

21. Luo W., Ou Y.S., Du X., Wang B. Anterior oblique retroperitoneal approach vs posterior transpedicularapproach for the treatment of one- or two-level lumbar vertebral osteomyelitis: a retrospective cohort study. Int Orthop. 2020;44(11):2349-2356. doi: 10.1007/s00264-020-04650-6.

22. Lee J.H., Kim J., Kim T.H. Clinical Outcomes in Older Patients Aged over 75 Years Who Underwent Early Surgical Treatment for Pyogenic Vertebral Osteomyelitis. J Clin Med. 2021;10(22):5451. doi: 10.3390/jcm10225451.23. Mehkri Y., Felisma P., Panther E., Lucke-Wold B. Osteomyelitis of the spine: treatments and future directions. Infect Dis Res. 2022;3(1):3. doi: 10.53388/idr20220117003.

24. Giampaolini N., Berdini M., Rotini M., Palmisani R., Specchia N., Martiniani M. Non-specific spondylodiscitis: a new perspective for surgical treatment. Eur Spine J. 2022;31(2):461-472. doi: 10.1007/s00586-021-07072-z.

25. Ntalos

D., Schoof B., Thiesen D.M., Viezens L., Kleinertz H., Rohde H. et al.

Implementation of a multidisciplinary infections conference improves the

treatment of spondylodiscitis. Sci Rep. 2021;11(1):9515.

26. Pola E., Taccari F., Autore G., Giovannenze F., Pambianco V., Cauda R. et al. Multidisciplinary management of pyogenic spondylodiscitis: epidemiological and clinical features, prognostic factors and long-term outcomes in 207 patients. Eur Spine J. 2018;27(Suppl 2):229- 236. doi: 10.1007/s00586-018-5598-9.

27. Almansour H., Pepke W., Akbar M. Pyogenic spondylodiscitis. The quest towards a clinical- radiological classification. Orthopade. 2020;49(6):482- 493. doi: 10.1007/s00132-019-03836-0.

28. Базаров А.Ю. Актуальные тактические классификации инфекционно-воспалительных поражений шейного отдела позвоночника и их использование на примере серии из 24 наблюдений. Хирургия позвоночника. 2022;19(2):57-66. doi: 10.14531/ss2022.2.57-66.

29. Bernard L., Dinh A., Ghout I., Simo D., Zeller V., Issartel B. et al. Duration of Treatment for Spondylodiscitis (DTS) study group. Antibiotic treatment for 6 weeks versus 12 weeks in patients with pyogenic vertebral osteomyelitis: an open-label, non-inferiority, randomised, controlled trial. Lancet. 2015;385(9971): 875-882. doi: 10.1016/S0140-6736(14)61233-2.

30. Park K.H., Cho O.H., Lee J.H., Park J.S., Ryu K.N., Park S.Y. et al. Optimal Duration of Antibiotic Therapy in Patients With Hematogenous Vertebral Osteomyelitis at Low Risk and High Risk of Recurrence. Clin Infect Dis. 2016;62(10):1262-1269. doi: 10.1093/cid/ciw098.

Сведения об авторах

Базаров Александр Юрьевич — канд. мед. наук

Сергеев Константин Сергеевич — д-р мед. наук, профессор

Теги: остеомиелит позвоночника

234567 Начало активности (дата): 14.01.2024 23:11:00

234567 Кем создан (ID): 989

234567 Ключевые слова: остеомиелит позвоночника, спондилит, спондилодисцит, классификация остеомиелита позвоночника

12354567899

Похожие статьи

Эндопротезирование коленного сустава у пациентов, находящихся на хроническом гемодиализе: стандартная операция или сложный случаи?Рентген на дому 8 495 22 555 6 8

Остеонекроз головки бедренной кости — еще одно наследие COVID-19?

Влияние радикальной реконструкции тазобедренного сустава у детей с подвывихом бедра на показатели сагиттального баланса и тип вертикальной осанки: среднесрочные результаты

Травматология и ортопедия в фокусе интеллектуальной собственности