26.12.2023

26.12.2023

Синдромальная оценка дегенеративной патологии поясничного отдела позвоночника у пациентов пожилого и старческого возраста

Выбор метода оперативного лечения при дегенеративной патологии поясничного отдела позвоночника (ПОП) затруднен в связи с отсутствием четких клинико-рентгенологических критериев диагностики и прямой зависимости между тяжестью рентгенологических проявлений заболевания и клинической симптоматикой

Введение

Об увеличении количества пациентов старшей возрастной группы с дегенеративной патологией поясничного отдела позвоночника (ПОП) и стенозом позвоночного канала (ПК) свидетельствуют современные эпидемиологические исследования [1, 2, 3]. Хирургические вмешательства на ПОП у пациентов старшей возрастной группы сопряжены с риском интра- и послеоперационных осложнений, частота которых ожидаемо увеличивается с возрастом и наличием сочетанной патологии, однако в доступных нам литературных источниках сведения о таком влиянии противоречивы [3, 4, 5]. Дополнительные сложности при оценке качества жизни пациентов старшей возрастной группы с дегенеративной патологией ПОП обусловлены отсутствием четких клинических и рентгенологических критериев диагностики, в том числе корреляционной связи между выраженностью рентгенологических проявлений болезни и клинической симптоматикой (болевой синдром, неврологические синдромы, спондилолистез, сагиттальный дисбаланс), отсутствием единых принципов классификации, в частности у пациентов со стенозом ПК, критериев оценки качества жизни в послеоперационном периоде и исходов лечения [6, 7, 8].

Цель исследования — провести анализ клинических, неврологических и рентгенологических характеристик пациентов пожилого и старческого возраста с дегенеративной патологией поясничного отдела позвоночника и выделить доминирующие клинические и рентгенологические синдромы, определяющие снижение качества жизни и требующие хирургической коррекции.

Проведено ретроспективное исследование. Период набора данных: январь 2013 г. — декабрь 2017 г. Возрастной коридор пациентов: 60-89 лет (66/65 (62;69) лет). Здесь и далее принят следующий формат описания данных: среднее/медиана (1-й; 3-й квартили).

Критерии включения в исследование:

1) пожилой и старческий возраст (60-75 и 75-90 лет по критериям ВОЗ 1963 г.);

2) дегенеративные изменения ПОП:

- обусловленные грыжей межпозвонкового диска (МПД) и/или стенозом ПК с клиническими проявлениями в виде синдрома нейрогенной перемежающейся хромоты, радикулопатии или их сочетания;

- обусловленные нестабильностью позвоночно-двигательного сегмента (ПДС) и/или деформацией позвоночника в сагиттальной (дегенеративный спондилолистез низкой степени градации 1-2 степени по классификации H.W. Meyerding) [9] и фронтальной (угол Cobb >10° и <30°) плоскостях с наличием стойкого болевого вертебрального синдрома в виде хронической боли в ПОП при осевой нагрузке 5 и более баллов по ВАШ;

3) отсутствие положительного эффекта от проведения комплексной консервативной терапии в течение 12 нед.

Материал исследования базируется на комплексном анализе клинико-неврологических проявлений у 1013 пациентов пожилого и старческого возраста с клинически значимыми дегенеративными заболеваниями ПОП: 367 (36%) мужчин и 646 (64%) женщин. Все пациенты были оперированы с применением различных минимально инвазивных технологий (MIS): изолированная микрохирургическая декомпрессия — 624, TLIF — 294, LLIF — 72, ALIF — 23. Во всех случаях проведение различных методов минимально инвазивного межтелового спондилодеза было дополнено MIS перкутанной ТПФ. Данная статья основана на результатах диссертационного исследования*.

Материал и методы

Протокол обследования включал сбор анамнеза, клинико-неврологическое обследование и лучевые методы диагностики. Для оценки степени выраженности болевого синдрома в спине и в нижних конечностях использовали визуальную аналоговую шкалу боли (ВАШ). Качество жизни оценивали по индексу Освестри (Oswestry Disability Index — ODI, 1976 [10]) и по шкале The Short Form-36 (SF-36). В качестве протокола количественной оценки синдрома нейрогенной перемежающейся хромоты использовали тест с определением дистанции самостоятельной ходьбы до появления основных клинических симптомов.

Всем пациентам, включенным в исследование, проводили магнитно-резонансную томографию (МРТ) на аппарате Avanto (Siemens) с напряженностью магнитного поля 1,5 Тл.

На сагиттальных срезах Т2-ВИ идентифицировали фораминальный стеноз с выделением трех степеней по классификации S. Lee c соавторами [11]. Для определения латерального стеноза ПК использовали критерии N. Mamisch с соавторами [12]. У пациентов с центральным стенозом определяли параметры ПК клинически значимого уровня компрессии корешков [12, 13]. Определение ведущего морфологического субстрата компрессии проводили по принципу клинико-морфологического соответствия. Оценку степени центрального стеноза ПК проводили полуколичественным методом по классификации Schiza[14].

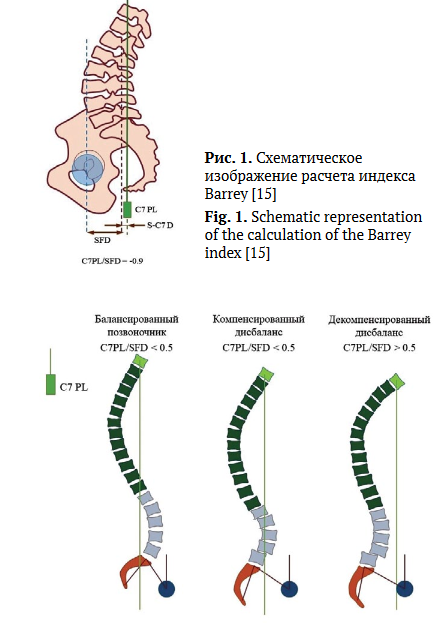

Мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ) выполняли на спиральном 64-срезовом компьютерном томографе Somatom Definiton (Siemens). Важным критерием оценки сагиттального баланса является отношение линии отвеса С7 к крестцово-бедренному расстоянию (C7 plumb line/ sacrofemoral distance — C7/SFD).

Этот параметр известен как индекс Barrey (IB), который является отношением между двумя расстояниями: первое — это дистанция между вертикальной линией, проведенной через головки бедренных костей, и линией отвеса С7; второе — это дистанция между линией отвеса С7 и вертикальной линией, проведенной через задний край верхней замыкательной пластинки S1 позвонка (рис. 1).

Этот индекс равен нулю в случае,

если линия отвеса С7 проецируется точно на задний край верхней замыкательной

пластинки S1 позвонка, и равен единице, когда линия отвеса С7 проецируется

точно на вертикальную линию через головки бедренных костей. В нормальной здоровой

популяции его среднее значение составляет -0,9±1,0. Его значение является

отрицательным, когда линия отвеса С7 проецируется кзади от крестца, а в

случаях, когда линия отвеса С7 проецируется кпереди от головок бедренных

костей, его значение превышает единицу. более

точно отражает состояние глобального сагиттального баланса по сравнению с SVA, поскольку обеспечивает возможность учета

переднезаднего размера таза, который меняется в зависимости от значения PIи имеющихся компенсаторных механизмов.

В соответствии со степенью выраженности сагиттального дисбаланса выделяют три

типа сагиттального профиля позвоночника: балансированный позвоночник (Iтип), компенсированный дисбаланс (IIтип) и декомпенсированный дисбаланс

(III тип) (рис. 2) [15].

Рис. 2. Классификация позвоночно-тазовых взаимоотношений с выделением трех типов глобального сагиттального баланса по IB [15]

Рентгенография всех отделов позвоночника проводилась в положении стоя в двух проекциях с захватом головок бедренных костей для определения угла Cobb и показателей позвоночнотазового баланса (ПТБ): PI, SS, PT, LL, нижне-поясничный лордоз L4-S1, SSA, SVA, индекс Barrey [16]. Исследования проводились на цифровой рентгеновской установке Axiom (Siemens). Для оценки клинически значимой нестабильности использовали критерии White- Panjabi (>5 баллов соответствовали нестабильности) [17]. Тип основной дуги искривления определялся в соответствии с классификацией SRS - Schwab [18].

Статистический анализ

Гипотезу о нормальном распределении числовых данных проверяли с помощью критериев Шапиро - Уилка и Колмогорова - Смирнова. Так как основной объем количественных и шкальных данных не характеризовался нормальным распределением, то для описания данных применялся следующий формат: среднее/медиана (1-й; 3-й квартили). Сравнение групп производилось с помощь двухстороннего непараметрического критерия Манна - Уитни. За уровень статистической значимости принимали р<0,05. Статистическая обработка данных производилась с помощью программного продукта R (базовый функционал).

Результаты

Таблица 1

Распределение пациентов по уровням поражения

|

Уровень |

Число пациентов |

|

|

n |

% |

|

|

L1-L2 |

6 |

0,5 |

|

L2-L3 |

27 |

2,6 |

|

L2-L3, L3-L4 |

11 |

1,1 |

|

L2-L3, L3-L4, L4-L5 |

20 |

2,0 |

|

L3-L4 |

121 |

12,0 |

|

L3-L4, L4-L5 |

69 |

6,8 |

|

L3-L4, L4-L5, L5-S1 |

2 |

0,2 |

|

L4-L5 |

612 |

60,4 |

|

L4-L5, L5-S1 |

28 |

2,8 |

|

L5-S1 |

117 |

11,6 |

|

Итого |

1013 |

100,0 |

Большинство пациентов имели одноуровневый характер поражения ПОП — 883 (87%), клинически значимый стеноз ПК на двух уровнях определен у 108 (11%) больных, на трех — у 22 (2%). Большинство пациентов имели массу тела выше нормы. Средний индекс массы тела (ИМТ) составил 31,6. Ожирение (ИМТ >30) выявлено у 582 (57,5%) пациентов анализируемой когорты. У 999 (98,6%) пациентов выявлена сопутствующая соматическая патология, у подавляющего большинства больных выявленная сопутствующая патология была множественной — 844 (83,3%). Средний показатель коморбидности (CCI) в исследуемой когорте составил 63/77 (53; 90).

При клинико-неврологическом обследовании синдром радикулопатии выявлен у 665 (66%) пациентов, синдром нейрогенной перемежающейся хромоты — у 319 (31%) больных с дистанцией ходьбы 96/100 (50; 100) м. Таким образом, в 97% случаев компрессия нервных корешков в различных отделах ПК была основным фактором, определяющим снижение качества жизни у пациентов старшей возрастной группы.

По данным лучевых методов исследования, у 428 (42%) пациентов выявлен дегенеративный спондилолистез, из них по классификации Meyerding первая степень была определена у 390 (91%) больных, вторая степень — у 38 (9%). Однако количество пациентов с 5 и более баллами по критериям A.A. White и M.M. Panjabi составило 338 человек (33% от всего количества больных), что соответствовало клинической нестабильности ПДС. Дегенеративная сколиотическая деформация ПОП с углом Cobb во фронтальной плоскости от 10° до 30° диагностирована у 91 (9%) пациента, из которых только у 51 отмечены клинические и рентгенологические проявления сагиттального дисбаланса.

Оценка когорты с позиции доминирующих клинических и рентгенологических синдромов

Для выделения доминирующих клинических и рентгенологических синдромов, требующих хирургической коррекции, мы использовали разработанный алгоритм выделения доминирующих синдромов: компрессии, нестабильности и деформации, в основу которого положен принцип клинико-морфологического соответствия имеющихся нарушений (рис. 3).

Для выделения доминирующего синдрома, определяющего имеющуюся клиническую и неврологическую симптоматику, а также необходимость хирургической коррекции, мы использовали пороговое значение болевого синдрома по ВАШ в 5 баллов, преобладание боли в спине или в ноге, наличие или отсутствие клинических симптомов сагиттального дисбаланса. Также были применены рентгенологические критерии нестабильности (пороговое значение 5 и более баллов по A.A. White and M.M. Panjabi), тип основной дуги искривления по классификации SRS-Schwab и маркер сагиттального дисбаланса — Index Barrey (IB).

Анализ основных клинико-неврологических и рентгенологических критериев больных старшего возраста мы проводили в трех группах пациентов, выделенных в зависимости от доминирующего клинического и рентгенологического синдрома: группа 1 — доминирующий синдром компрессии, группа 2 — нестабильность ПДС, группа 3 — дегенеративная деформация с сагиттальным дисбалансом (табл. 2). По исходным возрастным и гендерным признакам эти группы между собой не отличались (р>0,05).

Основные клинические показатели и неврологические синдромы, характеризующие анализируемую когорту пациентов, представлены в таблице 3.

Рис. 3. Алгоритм выделения доминирующего клинического

синдрома

Таблица 2

Характеристика групп пациентов в соответствии с выделенным доминирующим синдромом

|

Показатель |

Группа 1 (n = 624) |

Группа 2 (n = 338) |

Группа 3 (n = 51) |

|

Критерии White - Panjabi |

<5 |

>5 |

<5 |

|

ВАШ боль в ноге (среднее), баллы |

6,9 |

6,5 |

5,9 |

|

ВАШ боль в спине (среднее), баллы |

5,4 |

7,2 |

6,6 |

Таблица 3

Клинические показатели больных анализируемой когорты

|

Показатель |

Группа 1 (n = 624) |

Группа 2 (n = 338) |

Группа 3 (n = 51) |

Итого (n = 1013) |

|

|

Невр |

ологические синдромы |

|

|

|

Радикулопатия |

479 (77%) |

154 (46%) |

32 (63%) |

665 (66%) |

|

Нейрогенная хромота |

145 (23%) |

163 (48%) |

11 (21%) |

319 (31%) |

|

Изолированный вертебральный болевой синдром |

- |

21 (6%) |

8 (16%) |

29 (3%) |

Окончание таблицы 3

|

Показатель |

Группа 1 (n = 624) |

Группа 2 (n = 338) |

Группа 3 (n = 51) |

Итого (n = 1013) |

|

|

Клиническая характеристика |

|

||

|

ИМТ |

30,6/30,1 (26,8; 33,6) |

33,2/33 (28,8; 36,6) |

32,9/33,5 (29,2; 36,3) |

31,6/31,1 (27,6; 35,1) |

|

ВАШ боль в спине, баллы |

5,4/6 (4; 7) |

7,2/7 (6; 8) |

6,6/6 (5; 8) |

6,1/6 (5; 8) |

|

ВАШ боль в ноге, баллы |

6,9/7 (5; 8) |

6,5/7 (5; 8) |

5,9/6 (5; 8) |

6,7/7 (5; 8) |

|

ODI, баллы |

55/56 (42; 68) |

58/60 (52; 66) |

56/54 (45; 62) |

56,2/57 (44; 66) |

|

SF-36 PH, баллы |

27/26 (23; 30) |

26/26 (22; 30) |

25/24 (22; 28) |

26,6/26 (23; 30) |

|

SF-36 MH, баллы |

29/28 (22; 34) |

27/26 (20; 32) |

26/26 (22; 28) |

27,9/27 (22; 33) |

|

CCI, % |

64/77 (53; 90) |

62/77 (53; 90) |

58/77 (21; 90) |

63/77 (53; 90) |

|

Дистанция ходьбы (319 пациентов), м |

105/100 (50; 150) |

88/100 (50; 100) |

103/75 (50; 125) |

96/100 (50; 100) |

|

White - Panjabi, баллы |

2,9/3 (2; 4) |

6,3/6 (6; 7) |

3,7/4 (2;4) |

- |

|

Дегенеративный сколиоз |

21 |

19 |

51 |

91 |

|

Угол Cobb (сколиоз), ° |

17,9/14 (13; 22) |

18/17 (13; 23) |

16,5/15 (11; 20) |

- |

Группа 1 представлена 624 (62%) пациентами с преобладанием симптомов компрессии корешков конского хвоста в виде радикулопатии, нейрогенной перемежающейся хромоты либо их сочетания. У всех этих больных в клинической картине преобладали симптомы компрессии корешков конского хвоста над степенью выраженности болевого вертебрального синдрома. По данным лучевых методов исследования, у 81 (12,8%) пациента группы 1 выявлен дегенеративный спондилолистез, из них по классификации Meyerding

1- я степень была определена у 96,3% больных,

2- я степень — у 3,7%. Дегенеративный сколиоз ПОП типа N с углом Cobb во фронтальной плоскости от 10° до 30° диагностирован у 21 (3,4%) пациента. Значение угла Cobb у них составило 17,9/14 (13,4; 21,8)°. У пациентов первой группы отсутствовали явные признаки клинической нестабильности ПДС, а показатель по критериям A.A. White и M.M. Panjabi составил 2,9/3 (2; 4) балла.

С учетом неоднородной клинической симптоматики и критериев диагностики различных видов стеноза ПК по данным МРТ пациенты группы 1 были разделены на три подгруппы, исходя из определения для каждого пациента основного фактора компрессии корешков конского хвоста и подтверждения данными лучевых методов исследования факта наличия компрессии на соответствующем топической диагностике уровне [19]. Схема распределения пациентов группы 1 на подгруппы в зависимости от локализации компрессии и его основного морфологического субстрата представлена на рисунке 4.

У 393 (63,0%) пациентов подгруппы 1 единственным морфологическим субстратом компрессии по данным МРТ была грыжа МПД, располагавшаяся на уровне боковых и парамедианных отделов ПК, которая вызывала сдавление корешка в латеральном кармане с устойчивым дискорадикулярным конфликтом. Из них у 28 (4,5%) пациентов компрессия корешка была выявлена на уровне межпозвонкового отверстия латеральнее наружной педикулярной линии, а морфологическим субстратом компрессии являлась экстрафораминальная грыжа МПД. У всех этих больных по классификации S. Lee определялась 3-я степень фораминального стеноза с компрессией выходящего из межпозвонкового отверстия нервного корешка.

Рис. 4. Распределение пациентов группы 1 на подгруппы в зависимости от локализации компрессии и его основного морфологического субстрата

Подгруппа 2 (86 (13,8%) пациентов) — клиническая симптоматика и рентгенологическая семиотика по критериям Mamisch соответствовали латеральному стенозу ПК, что клинически проявлялось монорадикулярным болевым синдромом вследствие компрессии проходящего корешка.

У 145 (23,2%) пациентов (подгруппа 3) выявлен центральный стеноз ПК, который клинически проявлялся синдромом нейрогенной перемежающейся хромоты. В большинстве случаев (106 больных) симптомы нейрогенной хромоты сочетались c симптомами компрессии корешков в виде динамической радикулопатии, которая имела как односторонний, так и двухсторонний характер. По критериям C. Schizas стеноз степени B выявлен у 8 (5,5%), C — 69 (47,6%) и D — 68 (46,9%) пациентов.

Группа 2 представлена 338 (33%) пациентами с доминирующим синдромом клинической нестабильности (5 и более баллов по критериям A.A. White и M.M. Panjabi — средний балл у них составил 6,3/6 (6; 7)). У всех больных группы 2 в клинической картине отмечалось наличие болевого вертебрального синдрома (ВАШ >5 баллов). У 48,3% больных группы 2 в клинической картине отмечалось преобладание болевого вертебрального синдрома (боль в спине по ВАШ >5 баллов) над степенью выраженности болевого синдрома в нижних конечностях, обусловленного компрессией корешков конского хвоста в виде радикулопатии, нейрогенной перемежающейся хромоты либо их сочетания. У 317 (93,8%) пациентов нестабильность ПДС сочеталась с симптомами компрессии корешков конского хвоста. Только у 21 пациента этой группы отсутствовали симптомы компрессии нервных корешков. Преобладали пациенты с 1-й степенью спондилолистеза по классификации H.W. Meyerding — 278 (89,1%), а спондилолистез 2-й степени был определен только у 34 (10,9%). У 26 (7,7%) пациентов синдром клинической нестабильности ПДС не сопровождался развитием спондилолистеза. Дегенеративная сколиотическая деформация ПОП с углом Cobb во фронтальной плоскости от 10° до 30° диагностирована у 19 (5,6%) пациентов, при этом имеющаяся деформация существенно не влияла на качество жизни и нарушение жизнедеятельности (ODI 47/47 (32; 52), SF-36 PH — 24/23 (22; 27), SF-36 MH- 26/26 (20; 30), что не отличалось от показателей пациентов группы 2с углом Cobb, не превышающим 10°).

Схематическое распределение пациентов группы 2 в зависимости от локализации компрессии и ее основного морфологического субстрата представлено на рисунке 5.

В 154 (45,6%) случаях отмечалось сочетание вер- теброгенного болевого синдрома с синдромом ра- дикулопатии за счет прямой компрессии нервного корешка по данным лучевых методов исследования: у 103 (30,5%) пациентов за счет латерального стеноза на уровне нестабильного ПДС, в 51 (15,1%) случае — фораминального стеноза. У 163 (48,2%) больных выявлено сочетание вертеброгенного болевого синдрома с клиническими проявлениями нейрогенной перемежающейся хромоты, обусловленной центральным стенозом ПК на уровне нестабильного ПДС. У этих больных по данным МРТ в соответствии с критериями C. Schizas стеноз степени A4 выявлен у 1 (0,6%) пациента, B — у 33 (20,3%), C — у 77 (47,2%) и D — у 52 (31,9%).

Значения рентгенологических параметров ПОП пациентов группы 2 представлены в таблице 4. Как следует из представленной таблицы, большинство пациентов имеют высокие показатели PI. Необходимо отметить имеющийся дефицит нижнепоясничного и глобального поясничного лордоза с отклонением от целевых значений средних показателей. Следовательно, дефицит глобального поясничного лордоза (LL) и нижнепоясничного лордоза (LL4-S1) можно рассматривать как триггер развития у них нарушений позвоночно-тазовых взаимоотношений.

Рис. 5. Распределение пациентов группы 2 в соответствии с локализацией и ведущим морфологическим субстратом компрессии

Таблица 4

Рентгенологические параметры пациентов группы 2, град.

|

Сагиттальные модификаторы |

Значение |

|

PI |

56,4/57 (48,5; 63) |

|

LL |

54,6/55 (46; 63,5) |

|

Целевой LL |

58,1/58,4 (53,8; 61,6) |

|

LL4-S1 |

30,9/31,5 (23,9; 38) |

|

Целевой LL4-S1 |

38,3/38,5 (35,5; 40,7) |

|

PT |

22,5/22 (16; 27) |

|

Целевой PT (с корректировкой на возраст) |

24/25,1 (22; 25,1) |

|

Целевой PT (формула) |

13,4/13,7 (9,9; 16,3) |

|

SS |

34,1/33,4 (27,8; 41,2) |

|

SL |

6,2/5,9 (3; 9) |

|

SVA |

20,1/17 (-13; 37) |

|

PI-LL |

1,8/1 (-6,3; 8) |

Группа 3 представлена 51 пациентом (5% от всей когорты больных) с доминирующим синдромом деформации во фронтальной плоскости с углом Cobb от 10° до 30°, определяющим снижение качества жизни и нарушение жизнедеятельности. Этих пациентов не только беспокоили болевой вертебральный (100% больных группы 3) и различного вида компрессионные синдромы (84%), но и все они предъявляли жалобы на невозможность длительного нахождения в положении стоя, нарушение функции ходьбы, связанное с трудностями удержания тела в вертикальном положении, обусловленные нарушением локального либо глобального сагиттального баланса позвоночника с превышением нормативных показателей сагиттальных модификаторов (IB II и III типов).

Угол Cobb в группе составил 16,5/15° (11; 20°). По данным лучевых методов исследования, у 35 больных группы 3 (68,6%) на фоне дегенеративной сколиотической деформации выявлен дегенеративный спондилолистез на одном уровне (n = 9), на двух уровнях (n = 23), на трех уровнях (n = 3). Из них 1-я степень по классификации H.W. Meyerding была определена у 34 больных, а 2-я степень — у 1 пациента. По данным рентгенографии с функциональными пробами, до операции не было выявлено нестабильности ПДС, что соответствовало 3,7/4 (2;4) баллам (менее 5 баллов по A.A. White и M.M. Panjabi). Рентгенологические характеристики пациентов группы 3 представлены в таблице 5.

Как следует из представленных данных, все пациенты группы 3 имели сагиттальный дисбаланс ПОП с дефицитом LL4-S1, LL, SSA, увеличением PT выше таргетных индивидуальных значений.

Таблица 5

Рентгенологические параметры пациентов группы 3, град.

|

Сагиттальные модификаторы |

Значение |

|

PI |

53/53 (46; 60) |

|

LL |

43,6/45 (36; 52,5) |

|

Целевой LL |

56,3/56,2 (52,2; 59,7) |

|

LL4-S1 |

26,4/27 (17,5; 36) |

|

Целевой LL4-S1 |

37,1/37,1 (34,4; 39,4) |

|

PT |

21,9/22 (17; 26,5) |

|

Целевой PT (с корректировкой на возраст) |

24,3/25,1 (22; 25,1) |

|

Целевой PT (формула) |

12/11,9 (8,6; 14,8) |

|

SS |

31,2/31 (26; 36) |

|

SSA |

118,8/120 (113,5; 125) |

|

SVA |

46,3/43 (16,5; 67,5) |

|

PI-LL |

9,5/8 (0,5; 17) |

|

TK |

33,9/36 (27; 41) |

|

Угол Cobb |

16,5/15 (11; 20) |

Преобладание болевых ощущений в спине над болью в ноге/ногах отмечено у 28 (55%) пациентов этой группы (боль в спине — 7,2/7 (6; 8,5), боль в ноге — 5,2/5 (4; 7,5) баллов). При клинико-неврологическом обследовании синдром радикулопа- тии выявлен у 17 (33%) пациентов. Радикулярный болевой синдром был обусловлен компрессией нервного корешка в фораминальном отверстии на вогнутой стороне деформации, что подтверждалось данными МРТ. У всех этих пациентов был определен фораминальный стеноз позвоночного канала 2-й степени по S. Lee с соавторами.

В 29% случаев (15 пациентов) выявлено сочетание фораминального и центрального стенозов ПК. Синдром компрессии нервного корешка в межпозвонковом отверстии проявлялся болью в ноге (5,9/6 (4; 8) баллов), также у всех этих пациентов отмечены проявления нейрогенной перемежающейся хромоты со средней дистанцией ходьбы 107 м (от 20 до 200 м). По классификации C. Schizas стеноз соответствовал типу B у 4 больных, типу C — у 11. В 22% случаев (11 пациентов) вследствие формирования центрального стеноза компрессия корешков конского хвоста проявлялась синдромом нейрогенной перемежающейся хромоты со средней дистанцией ходьбы 93 м (от 10 до 300 м). По классификации C. Schizas стеноз соответствовал типу C у 8 больных, типу В — у 3. У 8 больных единственной причиной ухудшения качества жизни и снижения степени функциональной адаптации был болевой вертебральный синдром с интенсивностью боли в ногах по ВАШ не более 2 баллов.

Схематическое распределение пациентов группы 3 в зависимости от локализации компрессии и его основного морфологического субстрата представлено на рисунке 6.

В соответствии с выделенными доминирующими синдромами пациентам были выполнены 1013 первичных оперативных вмешательств с применением различных минимально инвазивных технологий, в т. ч. изолированные микрохирургические декомпрессии — 624, декомпрессивно-стабилизирующие операции — 338, многоуровневая фиксация с коррекцией деформаций — 51 (рис. 7).

Рис. 6. Распределение пациентов группы 3 в соответствии с локализацией и ведущим морфологическим субстратом компрессии

Рис. 7. Распределение пациентов по видам проведенных оперативных вмешательств в зависимости от выделенного доминирующего синдрома

Обсуждение

Пациенты пожилого и старческого возраста с дегенеративной патологией ПОП представляют крайне разнородную группу [20]. Это обусловлено разнообразием клинических проявлений дегенеративной патологии: различная локализация клинически значимых стенотических поражений (грыжа МПД, центральный стеноз ПК, стеноз латеральных отделов ПК, компрессия корешка на уровне межпозвонкового отверстия, сочетания этих состояний), наличие или отсутствие сопутствующего спондилолистеза, нестабильность ПДС, нередко встречающиеся сколиотические деформации, дегенеративные изменения фасеточных суставов. Для них характерно сочетание различных клинических синдромов, таких как радикуло- патия, нейрогенная хромота, болевой вертебральный синдром, нарушения сагиттального баланса тела разной степени выраженности. Также типичным для пожилых больных является многоуровневый характер дегенеративных изменений ПОП. Ключевой особенностью этих пациентов считается высокая коморбидность с наличием сахарного диабета, ожирения и остеопороза. Негативное влияние ожирения на результаты хирургического лечения отмечено во многих публикациях [3, 21, 22, 23].

В нашем исследовании установлено, что подавляющее большинство пациентов старшей возрастной группы c дегенеративными заболеваниями ПОП, нуждающихся в хирургическом лечении, имели ожирение (57,5%) и сопутствующую соматическую патологию (98,7%), а избыточная масса тела у них (ИМТ >30) является фактором риска развития синдрома клинической нестабильности ПДС и формирования дегенеративной деформации. В 97% случаев причиной нарушения жизнедеятельности и снижения качества жизни у пациентов старшей возрастной группы была стойкая неврологическая симптоматика, обусловленная сдавлением нервных корешков в различных отделах ПК.

Исследования, направленные на изучение корреляции между клиническими проявлениями стеноза ПК и данными лучевых методов исследования, дают весьма противоречивые результаты: одни авторы находят между ними статистически значимую связь, но большинство специалистов не находят [6, 24, 25]. Это диктует необходимость синдромального подхода к комплексной оценке пациентов старшей возрастной группы с дегенеративной патологией с целью выделения доминирующего клинического и рентгенологического синдрома, требующего хирургической коррекции. Использование предложенного нами алгоритма показало, что в 62% случаевдоминирующимклиническим и рентгенологическим синдромом у этих больных является изолированная компрессия нервных корешков в различных отделах ПК, несмотря на наличие у 12,8% из них дегенеративного спондилолистеза и у 3,4% — сколиоза. О превалировании болевого синдрома в ногах (ВАШ >5 баллов) над болью в спине у пациентов старшего возраста, которым необходимо проводить локальные изолированные декомпрессии по технологии MIS, указывается и в исследовании L. Papavero с соавторами [26]. Современные публикации показывают, что выполнение микрохирургических декомпрессий обеспечивает получение отличных результатов у этой категории пациентов [27, 28, 29].

Опубликованные в последние годы клинические рекомендации указывают, что методом выбора хирургического лечения у пациента с симптомным стенозом ПК без сопутствующей нестабильности является декомпрессивное вмешательство (уровень доказательности «С») [30]. Еще более высокий уровень доказательности («B») показывают исследования по эгидой North American Spine Society (NASS), в которых указывается, что пациентам с превалированием клинических симптомов в ногах без нестабильности целесообразно выполнять изолированную декомпрессию [31].

Из 1013 пациентов, включенных в исследование, доминирующим синдромом мы определили синдром компрессии у 624, из которых в 63% случаев основным компримирующим нервный корешок морфологическим субстратом была грыжа МПД. Этим 393 больным с целью декомпрессии мы выполнили микрохирургическую дискэктомию с применением MIS-технологий, из них у 28 операция была проведена через паравертебральный доступ по Wiltse [32]. Таким образом, выделение доминирующего клинического и рентгенологического синдрома компрессии в соответствии с предложенным алгоритмом обеспечило возможность минимизировать объем операции и снизить риски периоперационных осложнений, что имеет важное значение для пациентов старшей возрастной группы.

Доминирующий клинико-рентгенологический синдром нестабильности был определен у 33% больных. При этом у 317 из них (93,8%) нестабильность сочеталась с симптомами компрессии корешков конского хвоста. Следовательно, этим пациентам для получения хорошего клинического эффекта от операции проведение декомпрессии целесообразно было дополнять межтеловым спондилодезом с ТПФ. Для диагностики нестабильности по функциональным рентгенограммам было предложено большое количество различных критериев оценки. Несмотря на все усилия, предпринятые в последние десятилетия, нет единого рентгенологического золотого стандарта диагностики нестабильности ПДС [33, 34]. Поэтому, на наш взгляд, в рутинной практике для диагностики и определения тактики лечения пациентов с дегенеративной патологией ПОП целесообразно использовать понятие клинической нестабильности, для идентификации которой существуют четко определенные критерии [17].

Подходы к хирургическому лечению пациентов старшей возрастной группы с сочетанием клинически значимого стеноза ПК и дегенеративной деформации значительно отличаются: от минимально инвазивных способов изолированных локальных декомпрессий до многоуровневой коррекции деформации [24, 35]. При этом основополагающими принципами хирургического лечения этой патологии у лиц пожилого и старческого возраста ряд авторов считают коррекцию нестабильности ПДС и/или сагиттального и фронтального (угол Cobb>20°) дисбаланса [36, 37, 38]. Современные MIS-техники (MI-TLIF, LLIF, OLIF) показали свою эффективность с точки зрения снижения травматичности хирургических процедур, а также частоты повторных вмешательств [39, 40]. Пожилые пациенты, перенесшие операцию MI-TLIF, имеют не только сопоставимую частоту периоперационных осложнений в сравнении с более молодыми больными, но и получают клинически значимое уменьшение боли, улучшение функции и качества жизни [41].

В нашем исследовании определено, что IB является чувствительным маркером сагиттального дисбаланса у этой категории пациентов. Его применение в структуре алгоритма выделения доминирующего синдрома деформации обеспечило возможность выявления больных, у которых именно дисбаланс был основной причиной снижения качества жизни, несмотря на наличие клинических проявлений стеноза ПК. В соответствии с IB все пациенты, у которых мы определили доминирующий синдром деформации, имели высокий PI и выраженные нарушения сагиттального баланса в виде дефицита глобального поясничного лордоза и лордоза L4-S1, что требовало проведения таргетной коррекции.

Проведенный нами анализ осложнений у этой категории пациентов в соответствии с критериями Dindo-Clavien [42] показал, что частота осложнений статистически значимо зависит от таких факторов, как ожирение, коморбидность, объем и сложность самой операции, которые являются наиболее значимыми. Использование MIS-опций для лечения пациентов пожилого возраста снижает количество тяжелых хирургических и соматических осложнений [43].

Для улучшения результатов операций на позвоночнике у гериатрических пациентов M. Zileli и E. Dursun рекомендуют соблюдение следующих принципов: тщательная оценка сопутствующей соматической патологии, лечение этих заболеваний на этапе предоперационной подготовки, диагностика и комплексное лечение остеопороза, прецизионное предоперационное планирование с целью минимизации хирургической агрессии и использование минимально инвазивных операций [44].

Несмотря на ряд опубликованных исследований, имеющих высокий уровень доказательности, остаются спорными вопросы определения показаний к оперативному лечению у пациентов с различными видами стеноза ПК и выбора хирургической опции, поскольку диагностика и лечение этих больных требуют комплексного подхода к принятию решения, особенно у пациентов пожилого и старческого возраста, и диктует необходимость учета многих факторов для определения оптимального метода с целью получения оптимального клинического эффекта для каждого пациента.

Определенные ограничения в интерпретации результатов обусловлены ретроспективным и моноцентровым характером набора материала. Поэтому необходимо проведение дальнейших проспективных рандомизированных мультицентровых исследований в этом направлении для улучшения отдаленных исходов хирургического лечения снижения количества осложнений у пациентов старшей возрастной группы.

Синдромальная оценка клинических, неврологических и рентгенологических проявлений дегенеративной патологией ПОП у пациентов обеспечивает возможность выделения доминирующего синдрома, требующего хирургического лечения, и дифференцированного подхода к выбору оптимальной для каждого конкретного пациента опцией.

Доминирующим синдромом в 62% случаев, у пациентов старшей возрастной группы с дегенеративной патологией ПОП, нуждающихся в хирургическом лечении, являлся синдром компрессии, что потребовало проведения различных изолированных декомпрессий с применением малоинвазивных опций. У 33% больных доминирующим синдромом, требующим хирургической коррекции, являлся синдром клинической нестабильности, предопределивший необходимость выполнения различных декомпрессивно-стабилизирующих операций. Только в 5% случаев основной целью хирургического лечения являлась коррекция дегенеративной сколиотической деформации c восстановлением показателей сагиттального баланса.

Заявленный вклад авторов

Климов В.С. — разработка концепции исследования, сбор и интерпретация данных, написание и редактирование текста статьи.

Халепа Р.В. — сбор и интерпретация данных, редактирование текста статьи.

Амелина Е.В. — анализ данных, редактирование текста статьи.

Евсюков А.В. — сбор и интерпретация данных. Кривошапкин А. Л. — редактирование текста статьи. Рябых С.О. — разработка концепции и дизайна исследования, написание иредактирование текста статьи.

Все авторы прочли и одобрили финальную версию рукописи статьи. Все авторы согласны нести ответственность за все аспекты работы, чтобы обеспечить надлежащее рассмотрение и решение всех возможных вопросов, связанных с корректностью и надежностью любой части работы.

Литература1. Buser Z., Ortega B., D’Oro A., Pannell W., Cohen J.R., Wang J. et al. Spine Degenerative Conditions and Their Treatments: National Trends in the United States of America. Glob Spine J. 2018;8(1):57-67. doi: 10.1177/2192568217696688.

2. Smith E., Hoy D., Cross M., Merriman T.R., Vos T., Buchbinder R. et al. The global burden of gout: Estimates from the Global Burden of Disease 2010 study. Ann Rheum Dis. 2014;73(8):1470-1476. doi: 10.1136/annrheumdis-2013-204647.

3. Saleh A., Thirukumaran C., Mesfin A., Molinari R.W.

4. Deyo R.A., Hickam D., Duckart J.P., Piedra M. Complications After Surgery for Lumbar Stenosis in a Veteran Population. Spine (Phila Pa 1976). 2013;38(19): 1695-1702. doi: 10.1097/BRS.0b013e31829f65c1

5. Adogwa O., Carr R.K., Kudyba K., Karikari I., Bagley C., Gokaslan Z.L. et al. Revision lumbar surgery in elderly patients with symptomatic pseudarthrosis, adjacent-segment disease, or same-level recurrent stenosis. Part 1. Two-year outcomes and clinical efficacy. J Neurosurg Spine. 2013;18(2):139-146. doi: 10.3171/2012.11.SPINE12224.

6. Weber C., Giannadakis C., Rao V., Jakola A.S., Nerland U., Nygaard 0.P. et al. Is there an association between radiological severity of lumbar spinal stenosis and disability, pain, or surgical outcome? A multicenter observational study. Spine (Phila Pa 1976). 2016; 41(2):E78-83. doi: 10.1097/BRS.0000000000001166.

7. Nayak N.R., Stephen J.H., Piazza M.A., Obayemi A.A., Stein S.C., Malhotra N.R. Quality of Life in Patients Undergoing Spine Surgery: Systematic Review and Meta-Analysis. Glob Spine J. 2019;9(1):67-76. doi: 10.1177/2192568217701104.

8. Schroeder G.D., Kurd M.F., Vaccaro A.R. Lumbar spinal stenosis: How is it classified? J Am Acad Orthop Surg. 2016;24(12):843-852. doi: 10.5435/JAAOS-D-15-00034.

9. Meyerding H.W. Spondyloptosis. Surg Gynecol Obstet. 1932;54:371-377.

10. Черепанов Е.А. Русская версия опросника Освестри: культурная адаптация и валидность. Хирургия позвоночника. 2009;3:93-98. Cherepanov E.A. Russian version of the Oswestry Disability Index: cross-cultural adaptation and validity. Khirurgiya pozvonochnika. 2009;3:93-98.

11. Lee S., Lee J.W., Yeom J.S., Kim K.J., Kim H.J., Chung S.K. et al. A practical MRI grading system for lumbar foraminal stenosis. Am J Roentgenol. 2010;194(4): 1095-1098. doi: 10.2214/AJR.09.2772. PMID: 20308517.

12. Mamisch N., Brumann M., Hodler J., Held U., Brunner F., Steurer J. et al. Radiologic Criteria for the Diagnosis of Spinal Stenosis: Results of a Delphi Survey. Radiology. 2012;264(1):174-179. doi: 10.1148/radiol.12111930.

13. Steurer J., Roner S., Gnannt R., Hodler J. Quantitative radiologic criteria for the diagnosis of lumbar spinal stenosis: a systematic literature review. BMC Musculoskelet Disord. 2011;12:175. doi: 10.1186/1471-2474-12-175.

14. Schizas C., Theumann N., Burn A., Tansey R., Wardlaw D., Smith F.W. et al. Qualitative Grading of Severity of Lumbar Spinal Stenosis Based on the Morphology of the Dural Sac on Magnetic Resonance Images. Spine (Phila Pa 1976). 2010;35(21):1919-1924. doi: 10.1097/BRS.0b013e3181d359bd.

15. Barrey C., Roussouly P., Le Huec J.C., D’Acunzi G., Perrin G. Compensatory mechanisms contributing to keep the sagittal balance of the spine. Eur Spine J. 2013;22 Suppl 6(Suppl 6):S834-S841. doi: 10.1007/s00586-013-3030-z.

16. Barrey C., Jund J., Noseda O., Roussouly P. Sagittal balance of the pelvis-spine complex and lumbar degenerative diseases. A comparative study about 85 cases. Eur Spine J. 2007;16(9):1459-1467. 10.1007/s00586-006-0294-6.

17. White A.A., Panjabi M.M. Clinical Biomechanics of the Spine. 2nd ed. Philadelphia: J.B. Lippincott; 1990.

18. Schwab F., Ungar B., Blondel B., Buchowski J., Coe J., Deinlein D. et al. Scoliosis Research Society-Schwab adult spinal deformity classification: a validation study. Spine (Phila Pa 1976). 2012;37(12):1077-1082. doi: 10.1097/BRS.0b013e31823e15e2.

19. Климов В.С., Лопарев Е.А., Евсюков А.В., Рзаев Д.А., Амелина Е.В., Саатова Н.Э. и др. Сравнительный анализ результатов лечения пациентов различных возрастных групп с грыжами межпозвонковых дисков. Хирургия позвоночника. 2020;17(3):66-80. doi: 10.14531/ss2020.3.66-80

20. Яриков А.В., Шпагин М.В., Мереджи А.М., Перльмуттер О.А., Фраерман А.П. Спинальный поясничный стеноз (анализ литературы и собственные результаты). Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии. 2021;8:594-613. doi: 10.33920/med-01-2108-03.

21. Castle-Kirszbaum M.D., Tee J.W., Chan P., Hunn M.K. Obesity in Neurosurgery: A Narrative Review of the Literature. World Neurosurg. 2017;106:790-805. doi: 10.1016/j.wneu.2017.06.049.

22. Климов В.С., Евсюков А.В., Халепа Р.В., Рябых С.О., Амелина Е.В., Маркин С.П. Анализ структуры ревизионных вмешательств у пациентов пожилого и старческого возраста с дегенеративной патологией поясничного отдела позвоночника. Нейрохирургия. 2021;23(1):47-61.

23. Chan A.K., Bisson E.F., Bydon M., Glassman S.D., Foley K.T., Potts E.A. et al. Obese Patients Benefit, but do not Fare as Well as Nonobese Patients, Following Lumbar Spondylolisthesis Surgery: An Analysis of the Quality Outcomes Database. Neurosurgery. 2020;86(1): 80-87. doi: 10.1093/neuros/nyy589.

24. Fujii K., Kawamura N., Ikegami M., Niitsuma G., Kunogi J. Radiological Improvements in Global Sagittal Alignment After Lumbar Decompression Without Fusion. Spine (Phila Pa 1976). 2015;40(10):703-709. doi: 10.1097/BRS.0000000000000708.

25. Katz J.N., Dalgas M., Stucki G., Katz N.P., Bayley J., Fossel A.H. et al. Degenerative lumbar spinal stenosis diagnostic value of the history and physical examination. Arthritis Rheum. 1995;38(9):1236-1241. doi: 10.1002/art.1780380910.

26. Papavero L., Schawjinski K., Ali N., Oehm J., Pietrek M., Schoeller K. Lumbar Spinal Stenosis: Ipsilateral Facet-sparing Unilateral Laminotomy for Bilateral Decompression: Technical Note and Preliminary Results. J Minim Invasive Spine Surg Tech. 2021;6(2):147-156.

27. Austevoll I.M., Gjestad R., Brox J.I., Solberg T.K., Storheim K., Rekeland F. et al. The effectiveness of decompression alone compared with additional fusion for lumbar spinal stenosis with degenerative spondylolisthesis: a pragmatic comparative noninferiority observational study from the Norwegian Registry for Spine Surgery. Eur Spine J. 2017;26(2):404- 413. doi: 10.1007/s00586-016-4683-1.

28. Forsth P., Michaёlsson K., Sanden B. Does fusion improve the outcome after decompressive surgery for lumbar spinal stenosis? Bone Joint J. 2013;95-B(7):960-965. doi: 10.1302/0301-620X.95B7.30776.

29. Park J.H., Hyun S.J., Roh S.W., Rhim S.C. A comparison of unilateral laminectomy with bilateral decompression and fusion surgery in the treatment of grade I lumbar degenerative spondylolisthesis. Acta Neurochir (Wien). 2012;154(7):1205-1212. doi: 10.1007/s00701-012-1394-1.

30. Дегенеративные заболевания позвоночника: клинические рекомендации [дата обращения 29.08.2023].

31. Kreiner D.S., Shaffer W.O., Baisden J.L., Gilbert T.J., Summers J.T., Toton J.F. et al. An evidence-based clinical guideline for the diagnosis and treatment of degenerative lumbar spinal stenosis (update). Spine J. 2013;13(7):734-743.

32. Wiltse L., Spencer C. New uses and refinements of the paraspinal approach to the lumbar spine. Spine 1988;13:696-706.

33. Izzo R., Guarnieri G., Guglielmi G., Muto M. Biomechanics of the spine. Part II: Spinal instability. Eur J Radiol. 2013;82(1):127-138. doi: 10.1016/j.ejrad.2012.07.023.

34. Крутько А.В., Байков Е.С., Коновалов Н.А., Назаренко А.Г. Сегментарная нестабильность позвоночника: нерешенные вопросы. Хирургия позвоночника. 2017;14(3):74-83. doi: 10.14531/ss2017.3.74-83. Krutko A.V., Baikov E.S., Konovalov N.A., Nazarenko A.G. Segmental spinal instability: unsolved problems. Khirurgiya Pozvonochnika. 2017;14(3):74-83. doi: 10.14531/ss2017.3.74-83. (In Russian).

35. Lee B.H., Yang J.-H., Kim H.-S., Suk K.-S., Lee H.-M., Park J.-O. et al. Effect of Sagittal Balance on Risk of Falling after Lateral Lumbar Interbody Fusion Surgery Combined with Posterior Surgery. Yonsei Med J. 2017;58(6):1177-1185.

36. Михайлов В.А., Пташников Д.А., Масевнин С.В., Смекаленков О.А., Заборовский Н.С., Лапаева О.А. и др. Pезультаты лечения пациентов пожилого и старческого возраста с дегенеративными деформациями и нестабильностью позвоночника. Травматология и ортопедия России. 2017;23(2):15-26. doi: 10.21823/2311-2905-2017-23-2-15-26.

37. Lafage

R., Schwab F., Challier V., Henry J.K., Gum J., Smith J. et al. Defining

spino-pelvic alignment thresholds should operative goals in adult spinal

deformity surgery account for age? Spine (PhilaPa 1976). 2016;41(1):62-68.

38. Glassman S.D., Coseo M.P., Carreon L.Y. Sagittal balance is more than just alignment: Why PJK remains an unresolved problem. Scoliosis Spinal Disord. 2016;11:1. doi: 10.1186/s13013-016-0064-0.

39. Inui T., Murakami M., Nagao N., Miyazaki K., Matsuda K., Tominaga Y. et al. Lumbar degenerative spondylolisthesis: changes in surgical indications and comparison of instrumented fusion with two surgical decompression procedures. Spine (Phila Pa 1976). 2017;42(1):E15-E24. doi: 10.1097/BRS.0000000000001688.

40. Wu A.-M., Chen C.-H., Shen Z.-H., Feng Z.-H., Weng W.-Q., Li S.-M. et al. The Outcomes of Minimally Invasive versus Open Posterior Approach Spinal Fusion in Treatment of Lumbar Spondylolisthesis: The Current Evidence from Prospective Comparative Studies. Biomed Res Int. 2017;2017:8423638. doi: 10.1155/2017/8423638.

41. Goh G.S.-H., Tay Y.W.A., Liow M.H.L., Gatot C., Ling Z.M., Fong P.L. et al. Elderly Patients Undergoing Minimally Invasive Transforaminal Lumbar Interbody Fusion May Have Similar Clinical Outcomes, Perioperative Complications, and Fusion Rates As Their Younger Counterparts. Clin Orthop Relat Res. 2020;478(4):822- 832. doi: 10.1097/CORR.0000000000001054.

42. Dindo D., Demartines N., Clavien P.A. Classification of surgical complications: a new proposal with evaluation in a cohort of 6336 patients and results of a survey. Ann Surg. 2004;240:205-213.

43. Klimov V., Evsyukov A., Amelina E., Ryabykh S., Simonovich A. Predictors of Complications and Unfavorable Outcomes of Minimally Invasive Surgery Treatment in Elderly Patients With Degenerative Lumbar Spine Pathologies (Case Series). Front Surg. 2022;9:869345. doi: 10.3389/fsurg.2022.869345.

44. Zileli M., Dursun

Сведения об авторах

H Амелина Евгения Валерьевна — канд. физ.-мат. наук

Климов Владимир Сергеевич — д-р мед. наук

Халепа Роман Владимирович

Евсюков Алексей Владимирович — канд. мед. наук

Кривошапкин Алексей Леонидович — д-р мед. наук, профессор, член-кор. РАН

Рябых Сергей Олегович — д-р мед. наук

Теги: стеноз позвоночного канала

234567 Начало активности (дата): 26.12.2023 18:07:00

234567 Кем создан (ID): 989

234567 Ключевые слова: дегенеративные заболевания позвоночника, стеноз позвоночного канала, радикулопатия, минимально инвазивная хирургия позвоночника, пожилой возраст

12354567899

Похожие статьи

Скелетно-мышечные (неспецифические) боли в нижней части спиныРентген на дому 8 495 22 555 6 8

Злокачественные новообразования костей и суставных хрящей: остеосаркома, саркома Юинга

Дифференцированный нейроортопедический подход к хирургическому лечению пациентов пожилого и старческого возраста с дегенеративной патологией поясничного отдела позвоночника

Сравнительная оценка остеоинтеграции новых чрескожных имплантатов из ультрамелкозернистого сплава Ti Grade 4