04.01.2018

04.01.2018

Семинар для клинических ординаторов и начинающих радиологов общей практики.Одномоментное двойное контрастирование толстой кишки.Часть 4

Как показывает опыт работы в практическом здравоохранении, простая по исполнению, эффективная и высокоинформативная методика одномоментного двойного контрастирования толстой кишки до настоящего времени не получила заслуженного распространения в лечебно-профилактических учреждениях.

Вопросами диагностики заболеваний толстой кишки с использованием одномоментного двойного контрастирования в нашей стране и за рубежом успешно занимались многие авторы (S. Welin, П.В. Власов, Г.П. Горелашвили, Е.З. Дементьев, Н.К. Корнелаев,Л.М. Портной, В.С. Пручанский и М.А. Булатов, Н.А. Рабухина и Л.П. Максимова,В.Б. Толмачев).Однако, как показывает опыт работы в практическом здравоохранении, простая по исполнению, эффективная и высокоинформативная методика одномоментного двойного контрастирования толстой кишки до настоящего времени не получила заслуженного распространения в лечебно-профилактических учреждениях. Это определяет необходимость осветить основные аспекты применения этого метода для широкого круга практических врачей-рентгенологов поликлиник и больниц, на плечи которых ложится основная тяжесть выявления заболеваний толстой кишки на возможно более ранних стадиях развития.

Все приведенные в иллюстрациях клинические случаи верифицированы при колоноскопии или оперативном вмешательстве с гистологическим исследованием материала.

Методика одномоментного двойного контрастирования толстой кишки имеет три основных аспекта: подготовку больных, использование адекватного контрастного препарата и собственно технологию контрастирования и рентгенографии толстой кишки.

1. Подготовка больных к исследованию.

Рекомендуемая нами методика основана на использовании комбинации солевого слабительного, разжижающего содержимое кишечника, и контактлаксанта, рефлекторно вызывающего сокращение толстой кишки и опорожнение ее от разжиженного содержимого [3].

За день до исследования:

– в 10:00 – выпить 2 таблетки Бисакодила;

– в 12:00 – выпить 50,0 мл 33% сернокислой магнезии или 30,0 г глауберовой соли на 1/2 стакана воды или 2 чайные ложки карловарской соли на 1/2 стакана воды;

– в 20:00 – поставить ректальную свечу Бисакодил.

Утром в день исследования:

– в 8:00 – сделать одну очистительную клизму (для больных с запорами);

– в 9:00 – поставить ректальную свечу Бисакодил.

За день до исследования из диеты исключить овощи, фрукты, жиры, черный хлеб.

За день подготовки выпить 2,5–3 л любой жидкости (кроме газированной).

Подготовка хорошо переносится больными и эффективна в 90,8 ± 1,7%. В настоящее время хорошие результаты дает также применение французского препарата “Фортранс”[12].

2. Использование адекватного контрастногопрепарата.

В настоящее время в г. Фрязино фабрично выпускается препарат на основе сульфата бария под названием “БарВипс”,расфасованный в пакеты по 240 г. Для проведения одномоментного двойного контрастирования толстой кишки в 200 мл воды добавляется содержимое одного пакета препарата,тщательно перемешивается, и взвесь готова к применению. Полученного количества контрастной взвеси бывает достаточно для исследования большинства больных (кроме пациентов с удлинением сигмовидной или всей толстой кишки). Физикохимические свойства препарата “БарВипс” адекватны для проведения одномоментного двойного контрастирования толстой кишки.

Принцип методики одномоментного двойного контрастирования толстой кишки заключается в получении на внутренней поверхности раздутой воздухом толстой кишки тонкого равномерного слоя контрастной взвеси, который визуализирует контуры и структуру тени толстой кишки, позволяет выявлять малейшие изменения слизистой оболочки, минимальные внутрипросветные образования или дефекты внутренней поверхности кишки. Соблюдение этого принципа потребовало разработки особой процедуры введения контрастного препарата и воздуха и раcпределения их по всей длине толстой кишки. Кроме того, поскольку основной упор в диагностике при использовании этой методики переносится на рентгенографию, были разработаны проекции рентгенографии всех отделов толстой кишки в условиях оптимального расположения и контрастирования.

Разработка этих положений позволила полностью стандартизировать рентгенологическое исследование толстой кишки.

Производить контрастирование толстой кишки удобно с помощью фабрично выпускаемой насадки на обычную стеклянную банку емкостью 0,5 л, которая позволяет, не вынимая наконечника, инсуффлировать в толстую кишку контрастный препарат и воздух (рис. 1).

Больной укладывается на левый бок на штатив рентгеновского аппарата с опущенным головным концом. Под минимальным контролем рентгеноскопии ему в толстую кишку вводится 200–250 мл контрастной взвеси до средней трети нисходящей кишки (при неудлиненной сигмовидной кишке) или до селезеночного изгиба (при удлиненной сигмовидной кишке).

Затем больной поворачивается на живот. Переключив клапан насадки, начинают инсуффляцию воздуха. При этом дистальные отделы толстой кишки освобождаются от контрастной взвеси, которая под давлением воздуха продвигается в проксимальном направлении.

После прохождения контрастного столба проксимальнее средней трети поперечноободочной кишки больной поворачивается на правый бок; в толстую кишку дополнительно вводится некоторое количество воздуха до полного расправления левой половины кишки.

Контрастная масса при этом проходит печеночную кривизну и начинает заполнять восходящую кишку. Затем больной поворачивается на спину. Головной конец штатива рентгеновского аппарата приподнимают. Воздух при этом расправляет обе кривизны и поперечно ободочную кишку, а контрастный препарат опускается до купола слепой кишки.

Для получения двойного контрастирования купола слепой кишки головной конец штатива аппарата вновь опускают в положение Тренделенбурга.

Описываемый способ позволяет получить тонкую равномерную пленку контрастного препарата по всей внутренней поверхности толстой кишки. Рентгенография всех отделов толстой кишки производится по ходу контрастирования в следующих стандартных проекциях.

1. Прямая и дистальный отдел сигмовидной кишки – в положении больного лежа на животе с опущенным головным концом штатива рентгеновского аппарата. Пленка 18 ×24 см.

2. Сигмовидная кишка и дистальная половина нисходящей кишки – в положении больного лежа на спине с приподнятым правым боком и опущенным головным концом штатива аппарата. Пленка 24 ×30 см.

3. Проксимальная половина нисходящей кишки, селезеночная кривизна и дистальная половина поперечноободочной кишки – в передней левой косой проекции с приподнятым головным концом штатива аппарата.Пленка 24 ×30 см.

4. Проксимальная половина поперечно ободочной кишки, печеночная кривизна и дистальная половина восходящей кишки – в правой передней косой проекции с приподнятым головным концом штатива аппарата. Пленка 24 ×30 см.

5. Проксимальная половина восходящей кишки и слепая кишка – в положении больного лежа на спине с приподнятым правым боком и опущенным головным концом штатива аппарата. Пленка 18 ×24 см.

Эти стандартные проекции можно дополнить двумя рентгенограммами в латеропозиции больного на правом и левом боку, которые являются своеобразной второй проекцией для всех отделов толстой кишки, поскольку позволяют получить изображение правой (на левом боку) и левой (на правом боку) половин толстой кишки в условиях хорошего расправления воздухом и перераспределения контрастного препарата и воздуха по внутреннему диаметру толстой кишки. Общее время исследования при этом составляет 15 ± 5 мин, время рентгеноскопии – 1–1,5 мин.

Рентгенологическая картина неизмененной толстой кишки в условиях одномоментного двойного контрастирования складывается из 4 основных элементов: полупрозрачной тени, обусловленной тонким слоем контрастного препарата на поверхности разглаженной воздухом слизистой оболочки; контрастной краевой полоски, окаймляющей контуры кишки; контрастированных полулунных складок; бариевых “лужиц”, обусловленных некоторым количеством контрастной взвеси, расположенной на нижележащих участках стенки кишки (рис. 2).

Рентгенологические симптомы внутрипросветных образований толстой кишки, расположенных на фоне бариевых “лужиц” (“зависимая” поверхность по терминологии I. Laufer,1975 [13]), и на фоне тонкого слоя контрастной взвеси на поверхности слизистой (“независимая” поверхность, по той же терминологии),оказались различными. Кроме того, характер этих симптомов зависит от морфологической формы внутрипросветного образования и расположения его по отношению к центральному лучу пучка рентгеновского излучения при рентгенографии (таблица).

Возможности одномоментного двойного контрастирования в диагностике патоморфологических изменений толстой кишки весьма высоки. Общая диагностическая эффективность ее, по нашим данным, составила 93,6 ±± 1,9%, выявляемость рака и полипов равна 97,4 ± 1,3%, выявляемость дивертикулов –99,4 ± 0,6%. Особенности рентгеноскиалогии полиповидных образований (аденоматозные полипы, ворсинчатые опухоли, полиповидный и нодозный рак) представлены в таблице.

Для аденоматозных полипов более характерны небольшие размеры (0,5–1,5 см в диаметре) и гладкие контуры, ворсинчатые опухоли чаще имеют большие размеры (диаметр 2–3,5 см).

Для нодозного рака характерны неровные контуры, многоузловатая структура и втяжение стенки кишки в основании внутрипросветного образования, отражающее инвазию опухолью подлежащих тканей. Выявлению небольших полиповидных образований помогает “феномен перехода рентгенологических симптомов” – при изменении положения тела больного происходит перемещение “независимой”и “зависимой” поверхностей по диаметру илипротяжению кишечной стенки (бариевые “лужицы” перемещаются в нижележащие отделы кишки, оставляя после себя тонкий слой контрастного препарата на слизистой оболочке),обусловливая соответствующее изменение рентгенологических симптомов (рис. 3–8).

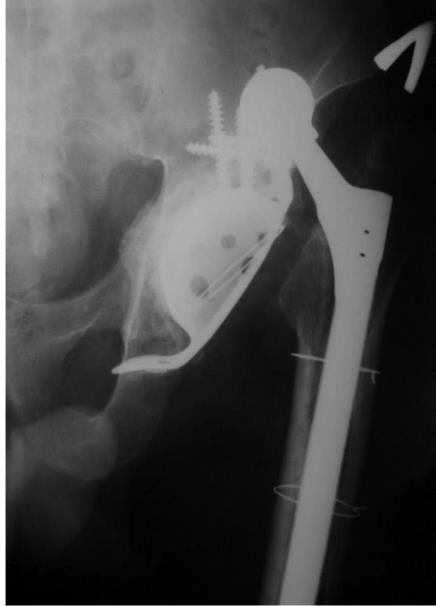

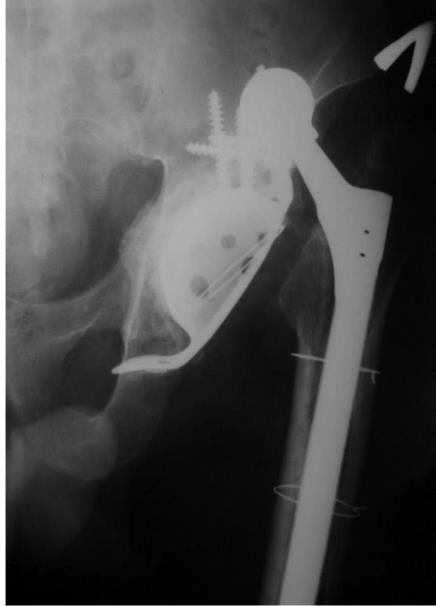

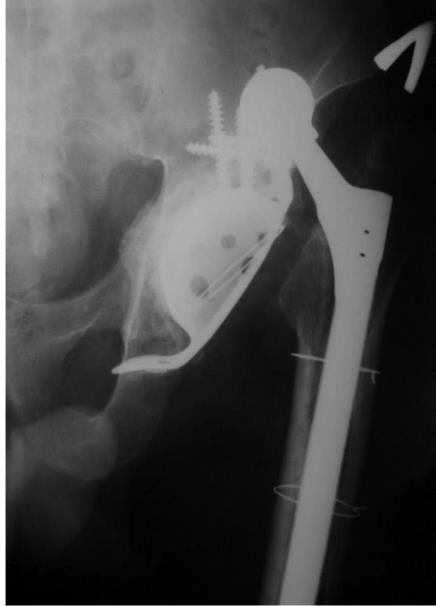

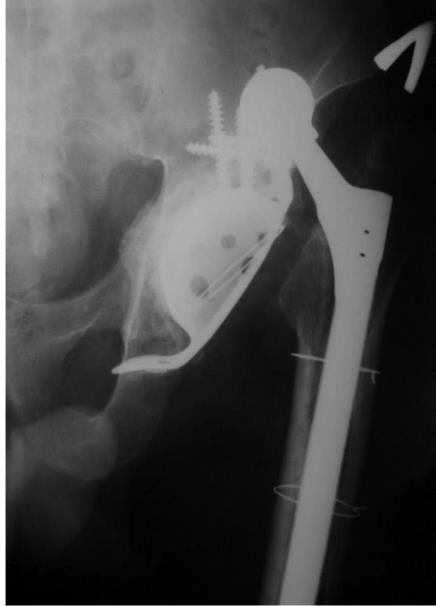

Эндофитнорастущий рак толстой кишки может иметь вид блюдцеобразной опухоли с распадом в центре (рис. 9), но чаще выявляется в виде циркулярного сужения просвета кишки на определенном протяжении, обусловленного либо поражением всего периметра кишечной стенки, либо прорастанием мышечного слоя на одной стенке и контракцией оставшейся непораженной циркулярной мускулатуры. В обоих случаях циркулярному сужению просвета кишки часто сопутствует дополнительная внутрипросветная тень с одного или обоих концов опухоли – симптом “воротничка”, помогающий дифференцировать опухолевое сужение от рубцовой стриктуры или спазмасфинктера толстой кишки (рис. 10–13).

Очень высокую эффективность (99,4% по нашим данным) имеет одномоментное двойное контрастирование в выявлении дивертикулов толстой кишки, которые, по данным разных авторов, выявляются у людей старше 40 лет в большом числе (от 10 до 33–48%) всех случаев [14–16].

В 1927 г. E. Spriggs и O. Marcser [17] разработали понятие о дивертикулярной болезни толстой кишки, в развитии которой они наблюдали 3 стадии: преддивертикулярная, обусловленная дисфункциональным спастическим синдромом, стадия интрамуральных дивертикулов, стадия полных дивертикулов, которые могут быть одиночными (небольшое количество дивертикулов в одном отделе толстой кишки), в виде ограниченного дивертикулеза (множество дивертикулов в одном отделе толстой кишки) и в виде распространенного дивертикулеза (множество дивертикулов в двух и более отделах толстой кишки). По данным И.А. Риц(1979) [18], различные стадии дивертикулярной болезни могут наблюдаться одновременно в разных отделах толстой кишки (рис. 14, 15).

Одной из наиболее сложных задач диагностики заболеваний толстой кишки является диагностика колитов.

Поскольку при одномоментном двойном контрастировании обнаруживаются только патоморфологические изменения толстой кишки, диагностика состояний,проявляющихся в основном функциональными изменениями (функциональные поражения, синдром раздраженной толстой кишки,различные виды запоров и функциональной диареи), может основываться на клинических данных и отсутствии патоморфологических изменений при рентгенологическом исследовании.

Из многих видов колитов, при одномоментном двойном контрастировании наиболее демонстративно выявляются неспецифи ческий язвенный и гранулематозный колиты. Э.Е. Малевич (1998) [19] сопоставил эффективность диагностики этих заболеваний при одномоментном двойном контрастировании и эндоскопии. При локализации изменений в дистальных отделах толстой кишки эффективность обоих методов составила 98–100%,при локализации в проксимальных отделах рентгенологическое исследование оказалось эффективнее в три раза. При выявлении более ранних изменений слизистой оболочки пре имущество имела эндоскопия, а в более поздних стадиях развития заболевания эффективность обоих методов была равной: при выявлении псевдополипов – 89%, при выявлении стенозов – 100%.

Для неспецифического язвенного колита характерно первичное поражение слизистой прямой кишки и чаще непрерывное распространение процесса в проксимальном направлении с отеком, гиперемией и геморрагиями, эрозиями и язвами слизистой оболочки. При этом она становится шероховатой, имеет зернистый вид. При рецидивирующем течении развивается гипертрофия мышечного слоя стенки кишки, повышение тонуса, затем –склеротические изменения, приводящие к укорочению пораженных отделов кишки,сглаженности гаустрации. Следствием этого является изменение конфигурации толстой кишки, принимающей форму укороченной выпрямленной ригидной трубки (рис. 16, 17).

Для гранулематозного колита (болезнь Крона толстой кишки) более характерно начальное поражение дистального отдела подвздошной и слепой кишки, распространение в дистальном направлении, чаще с сегментарным поражением (иногда одной полуокружности кишечной стенки), поражение всей толщины кишечной трубки с вовлечением регионарных лимфатических узлов, склонностью к образованию глубоких щелевидных язв и рубцовых стриктур .

В заключение можно констатировать, что многие годы успешного использования методики одномоментного двойного контрастирования толстой кишки нами и многими другими рентгенологами подтвердили ее высокую эффективность, что позволяет рекомендовать ее к широкому применению в практической медицине.

Она может использоваться как первичный и основной рентгенологический метод диагностики заболеваний толстой кишки,а также для организации скрининга групп высокого риска развития онкологических заболеваний.

Е.З. Дементьев

Диагностический отдел РНЦРР МЗ РФ, рентгенодиагностическое отделение РНЦХ РАМН

Теги: лекция по рентгенологии

234567 Начало активности (дата): 04.01.2018 23:08:00

234567 Кем создан (ID): 989

234567 Ключевые слова: толстая кишка, сигмовидная кишка, рентгенограмма, опухоль, колит

12354567899

Похожие статьи

Вздутие толстой кишки на рентгенеОсобенности методики рентгенологического исследования больных с подозрением на острый живот в клиниках г. Фленсбурга (Германия)

Ультразвуковая диагностика отграниченного перитонита при «прикрытых» перфорациях желудочно-кишечного тракта

БАР-ВИПС – новое отечественное контрастное средство для рентгеновского исследования желудочно-кишечного тракта

Особенности изображения желудка в зависимости от проекции и положения больного