Болезнь или

контрактура Дюпюитрена (1832), вызванная ретракцией ладонного апоневроза, известная хирургам давно, наблюдается часто, преимущественно у мужчин в возрасте 40—60 лет. Она продолжает всесторонне изучаться, но этиология и патогенез заболевания остаются «тайной» и по сей день (Gosset — цит. по Р. Л. Гинзбургу, 1969).

В различных вариантах продолжают разрабатываться травматическая, неврогенная, эндокринная, наследственная и другие теории происхождения контрактуры Дюпюитрена. (Л. Н. Брянцева, 1963; В. А. Чернавский с соавт., 1977).

В одном отношении авторы пришли к общему мнению: контрактура Дюпюитрена — не изолированное поражение ладонного апоневроза, а заболевание системы соединительной ткани, патологические процессы которой пристально изучаются в последние годы.

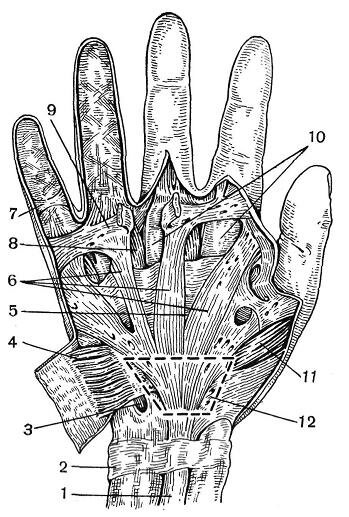

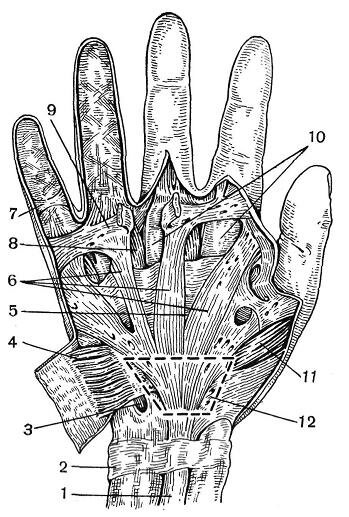

Строение ладонного апоневроза (рис. 59) неоднородно, в нем заметны две системы волокон: продольного направления пучки образуют предсухожильные ленты. Система поперечных пучков составляет глубокий слой апоневроза, более заметный в дистальной части ладонной впадины. Они имеют вид тесьмы и поддерживают свод пясти. Между предсухожильными лентами апоневроза образуются «окна». Ладонный апоневроз тесно связан со скелетом кисти системой волокон, начинающихся от его задней поверхности, отграничивающих на пясти четыре канала для прохождения сухожилий сгибателей.

Рис. 59. Ладонный апоневроз.

1 — сухожилие длинной ладонной мышцы; 2 — retinaculum flexorum; з — отверстие для локтевых артерии и нерва; 4 — короткая ладонная мышца; б — ладонный апоневроз; в — предсухожильные ленты ладонного апоневроза; 7 — кольцевидная связка сухожильного влагалища пальца; 8 — «окно» в ладонном апоневрозе; 9 — поперечные пучки ладонного апоневроза; 10 — проксимальные завороты сухожильных влагалищ; 11 — короткая отводящая большой палец мышца; 12 — пунктиром показана зона иссечения трапециевидного лоскута из ладонного апоневроза.

Строение ладонного апоневроза отличается значительной вариабельностью. Обилие в ладонном апоневрозе, как и в ладонной связке запястья, чувствительных нервных окончаний характеризует эти образования как места возникновения афферентных импульсов.

Многочисленные гистологические исследования отечественных и зарубежных авторов указывают, что характерные для контрактуры Дюпюитрена узелки и тяжи не однородны, а различны по происхождению и строению.

В основе болезни Дюпюитрена лежат диспластические изменения ладонного апоневроза с пролиферацией фибробластов, образованием коллагеновых волокон и плотных сухожильных тяжей и узлов вместо эластического листка апоневроза. Гистологическое исследование удаленного конгломерата апоневроза проводилось многими авторами; описывается идентичная картина пролиферации плотной соединительной ткани с различными вариантами. В зависимости от распространенности поражения апоневроза и расстройств функции различают несколько степеней болезни.

Большинство хирургов различают три степени заболевания. Первая — наличие узелков и тяжей на ладони — функция пальцев и кисти не нарушена. Вторая степень — распространение тяжей и узлов на проксимальную фалангу одного или нескольких пальцев, нарушается функция пальцев, полное активное и пассивное разгибание уже невозможно. Третья степень — стойкая деформация и ограничение функции кисти за счет распространения процесса на среднюю фалангу пальцев и глубокую фасцию. Вследствие поражения склеропатическим процессом сумочно-связочного и суставного аппарата возникает стойкая сгибательная контрактура пальцев, иногда и фиброзный анкилоз сочленений.

Чаще всего больные обращаются к врачу в исходе II или в начале III степени болезни, I степень — ограниченного уплотнения апоневроза — они принимают за мозоль, намин.

Диагностика контрактуры Дюпюитрена трудностей не представляет; часто распознавание возможно «с первого взгляда». Анамнез, осмотр, ощупывание и исследование функции пальцев и кисти уточняют степень распространенности процесса и фон общего здоровья пациента. Иногда приходится дифференцировать болезнь Дюпюитрена с неврогенной контрактурой (в случаях поражения локтевого и срединного нерва) и с фолькмановской контрактурой, к^мпилодактилией (врожденной флексионной контрактурой IV— V пальцев) и клинодактилией (боковым отклонением пальцев), нри которых апоневроэктомия не показана.

У большинства пациентов болезнь Дюпюитрена протекает циклично: периоды ремиссии чередуются с обострением. Клиническую картину болезни Дюпюитрена характеризуют приводимые ниже истории болезней.

Слесарь 3. , 26 лет, обратился по поводу узла на правой ладони, появившегося около полугода. Узел не болит, но мешает при упоре инструмента. Лечился парафином — эффект был весьма кратковременным. При осмотре на правой ладони, на уровне пястно-фалангового сустава IV пальца видны омозолелая, втянутая кожа и округлое уплотнение, на ощупь плотное, спаянное с подлежащими тканями и кожей, малоподвижное, в виде тяжа, продолжающегося к центру ладони. Функция пальцев и кисти в полном объеме. Других жалоб нет. Диагноз: контрактура Дюпюитрена правой кисти I степени. Рекомендованы диспансеризация и консервативное лечение: 1) санация рук; 2) проверка и совершенствование рабочих приемов и инструментов (через цехового врача); 3) защитный манжет на ладонь; 4) инъекции в зону уплотнения лидазы в 0,5% растворе новокаина (10—20 мл) один раз в неделю; 5) электрофорез гиалуронидазы (шея — кисть); 6) парафинотерапия, аппликации нафталановой мази; 7) массаж шеи, надплечъя, руки; 8) лечебная гимнастика с преобладанием упражнений на расслабление мышц. Указанные мероприятия чередовались, дозировались, повторялись и дополнялись другими в зависимости от переносимости и результата, но лечение не прерывалось. Через полгода узел и тяж почти не прощупывались, болезнь не прогрессировала в продолжение двух лет.

Таким образом, при контрактуре Дюпюитрена I степени односторонней, не прогрессирующей, не застарелой рекомендуется диспансеризация и комплексное консервативное лечение.

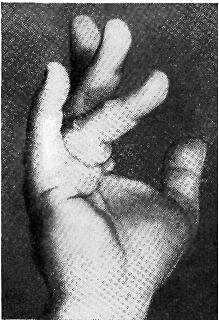

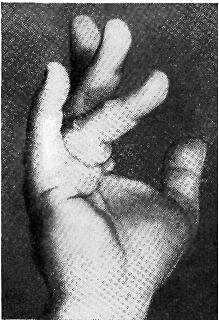

Рис. 60. Контрактура Дюпюитрена.

Инженер П., 54 лет, болен 4 года — плотные узлы на ладони у основания IV—V пальцев правой руки, постепенно распространяются на пальцы. Год на зад заметил узел на левой ладони, неоднократно лечился прогреваниями, электризацией и инъекциями лидазы, блокадой. В анамнезе ангины, ревматоидный полиартрит, холецистит и наследственное предрасположение к соединительнотканному диатезу. Диагноз: контрактура Дюпюитрена правой кисти II степени (рис. 60) и V пальца левой кисти I степени. Рекомендовано лечение основных заболеваний с одновременной консервативной терапией кистей только что изложенными средствами. Однако больной после консультации с другими специалистами настоял на операции.

Операция иссечения пораженной части ладонного апоневроза. Проводниковая анестезия в средней трети предплечья 0,5% раствором новокаина с добавлением инфильтрационной — по ходу операции; обескровливающий эластический бинт на уровне обезболивания. Овальным разрезом у основания ладони, между возвышениями большого пальца и мизинца послойно выделен и иссечен трапециевидный лоскут ладонного апоневроза на протяжении примерно 2 см.

Гемостаз. Рана прикрыта салфеткой. На ладони и проксимальных фалангах IV—V пальцев через лоскутные Г-образные разрезы обнажены, выделены и иссечены склорозированные участки апоневроза, отсечены тяжи, идущие на тыл и к глубокой фасции. Гемостаз. Глухой шов гхех ран, давящая повязка, иммобилизация гипсовой лонгетой в позе раскрытой ладони с разведенными пальцами. В послеоперационном периоде — отек кисти, частичный некроз края раны, тугоподвижность пальцев. Производилось комплексное консервативное лечение более месяца. Через полгода подобная операция на левой руке. Результат оперативного лечения через 4 года — инженер П. трудоспособен, боли в руках не ощущает, функция левой кисти почти в полном объеме; на правой кисти ограничено разгибание IV—V пальцев. Рубцы эластичны, мягкие ткани над пястнофаланговыми суставами IV—V пальцев уплотнены и чувствительны.

Частичную апоневрэктомию с иссечением трапециевидного лоскута у основания ладони между возвышениями большого пальца и мизинца (по П. Д. Топалову, 1972) мы производим у трудоспособных пациентов и при прогрессирующей контрактуре II—III степени. Указанным методом оперировано более 50 больных; сравнивая результат предшествовавших наблюдений, отмечаем некоторые преимущества этого метода.

Пенсионер С, 75 лет, обратился с просьбой ампутировать ему два пальца на правой руке и два на левой; они настолько «скрючены», что мешают умыться, одеться, взять ложку в руку. Болен свыше 30 лет. Диагноз: прогрессирующая болезнь Дюпюитрена III степени с поражением правой и левой кисти и подошвенного апоневроза правой стопы. На правой кисти свободен от стяжения только II палец; на левой — I и II . Мы не могли отказать больному в настойчивой просьбе и оперировали.

Операция представляла ряд трудностей, с которыми часто приходится встречаться хирургу в запущенных случаях болезни Дюпюитрена. Наркоз закисью азота. При выделении трапециевидного лоскута апоневроза между возвышениями большого пальца и мизинца обнаружилось уплотнение части волокон апоневроза до хрящевой консистенции. Выделены и иссечены лоскут апоневроза, часть короткой ладонной мышцы, часть retinaculum flexorum, и обнаружилось, что срединный нерв спаян с локтевой синовиальной сумкой. После удаления измененных тканей, невролиза срединного нерва стало возможно отвести I палец, частично разогнуть III и IV пальцы. Согнутый крючком, вдавленный в возвышение мизинец ампутирован на уровне проксимальной фаланги. Тщательный гемостаз. Затем при постепенном разгибании сначала IV, потом III пальца в участках наибольшего натяжения кожи в шахматном порядке произведены на ладони надрезы кожи и апоневроза (по П. Д. Топалову). Такие же насечки при отведении I пальца сделаны на межпальцевой складке. Операционные раны зашиты, насечки оставлены открытыми и припудрены пенициллином. Фиксация кисти в положении достигнутого разгибания пальцев мягкой повязкой и тыльной гипсовой лонгетой. С третьего дня гипсовая лонгета снималась для активных и пассивных движений. Операционные раны зажили первичным натяжением, насечки — под струпом и путем гранулирования. При первой же перевязке больной отметил ряд приятных ощущений: теплоты, свободы пальцев, отсутствие онемения и покалывания в кончиках пальцев. Применялись: массаж шеи, надплечья, руки; УФО, УВЧ, лечебная гимнастика и общеукрепляющее лечение. Через полгода по настоянию больного — подобное рассечение рубцово измененного апоневроза произведено на левой кисти.

Рассечение тяжей без иссечения ладонного апоневроза — более простая операция; она может быть выполнена при наличии операционного блока и в условиях амбулатории. Подкожная фасциетомия с вторичным заживлением ран сейчас находит более широкое распространение при лечении больных не только старческого возраста, хотя полностью контрактуры пальцев II—III степени этим методом устранить и не удается (В. А. Чернавский с соавт., 1977; Ariyan, Krizek, 1976; Harrison, 1977 и др.).

Результат чрескожной и подкожной фасциэктомии во многом зависит от активности больного после операции.

В настоящее время значение консервативных методов лечения болезни Дюпюитрена не отвергается. Их используют и как подготовку к операции и в последующем послеоперационном периоде и как самостоятельный вид лечения больных, у которых частичное или полное удаление апоневроза невыполнимо. Консервативное лечение предусматривает комплекс индивидуальных мероприятий, направленных на: 1) лечение общих заболеваний, на фоне которых возникла болезнь Дюпюитрена; 2) снятие и уменьшение болезненных ощущений и 3) рассасывание стяжений.

В зависимости от степени контрактуры, общего здоровья, трудоспособности больного мы рекомендуем или комплексное консервативное лечение (50,7%), или оперативное (27,1%), или же комбинированное (22,2%).

Интересуясь результатами лечения болезни Дюпюитрена на протяжении многих лет, мы располагаем следующими сведениями, охватывающими более 500 консультаций.

Комплексное консервативное лечение с диспансеризацией больных у 48% способствовало улучшению; на протяжении трех и более лет процесс приостанавливался в развитии. У 52% заболевание прогрессировало. После операции хороший результат, т. е. сохранение функции и отсутствие ретракции, отмечен у 61,5% больных; удовлетворительный результат — сохранение функции при неполностью устраненной контрактуре — у 19,7% и плохой результат, т. е. прогрессирование болезни с ограничением функции и усилением контрактуры, — у 18,8%.

Прогноз лечения не только больным, но и хирургам часто кажется более обнадеживающим, чем он бывает на самом деле. Обострения общих недугов, осложнения в процессе лечения нередки. При интенсивном применении физиотерапии наблюдаются обострения мочекаменной, желчнокаменной болезни, дизурические кризы, обострения гипертонической болезни и других недугов. Болезни Дюпюитрена часто сопутствуют парестезии и другие расстройства чувствительности кисти. Послеоперационный период нередко осложняется гематомой, краевым некрозом кожи, расхождением краев раны, асептическим отеком кисти и пальцев, расстройством чувствительности, стягивающими рубцами, стойким трофоневротическим отеком, тугоподвижностью и контрактурой пальцев (М. В. Андрусон, Л. Д. Горидова, 1977).

Е.В.Усольцева, К.И.Машкара

Хирургия заболеваний и повреждений кисти

Подробнее

ЦИФРОВОЙ РЕНТГЕН НА ДОМУ

ЦИФРОВОЙ РЕНТГЕН НА ДОМУ РЕНТГЕН ПОД КЛЮЧЛицензирование рентгеновских кабинетовподробно

РЕНТГЕН ПОД КЛЮЧЛицензирование рентгеновских кабинетовподробно Продажа цифрового рентгенаРентген дигитайзер AGFA CR12-X - оцифровщик рентгеновских снимковподробно

Продажа цифрового рентгенаРентген дигитайзер AGFA CR12-X - оцифровщик рентгеновских снимковподробно