17.11.2025

17.11.2025

Нервно-мышечный сколиоз

Мышечные дистрофии представляют собой клинически неоднородную группу расстройств, которые все имеют общие клинические характеристики прогрессирующей мышечной слабости.

Список сокращений

АЛТ – аланинаминотрансфераза

АСТ – аспартатаминотрансфераза

БИПАП – от англ. Biphasic Positive Airway Pressure, BPAP, BiPAP

СИПАП – от англ. Constant Positive Airway Pressure, CPAP

ВАШ – визуально-аналоговая шкала Борга

ДАГ – дистрофин-ассоциированный гликопротеиновый комплекс

ДН – дыхательная недостаточность

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота

ДЦП – детский церебральный паралич

ЖЕЛ – жизненная емкость легких

ИАПФ – ингибитор ангиотензин-превращающего фермента (АТХ C09AA Ингибиторы АПФ)

ИВЛ – инвазивная вентиляция легких

кДа – килодальтон

КТ – компьютерная томография

КФК – креатинфосфокиназа (синоним – креатинкиназа)

КЩС – кислотно-щелочной состав крови

ЛДГ – лактатдегидрогеназа

МНО – международное нормализованное отношение

МРТ – магнитно-резонансная томография

НИВЛ – неинвазивная вентиляция легки

НМБ – нервно-мышечные болезни

ОФВ1 – объем форсированного выдоха за первую секунду маневра форсированного выдоха

ПДЕ – потенциалы двигательных единиц

ПМДБ – прогрессирующая мышечная дистрофия Беккера

ПМДД – прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна

ПСВ – пиковая скорость выдоха

ПСК – пиковая скорость кашля

РНК – рибонуклеиновая кислота

СМА – спинальная мышечная атрофия

СМА I – спинальная мышечная атрофия, тип I

ТСР – технические средства реабилитации

ФГБНУ МГНЦ – Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

ФЖЕЛ – функциональная жизненная емкость легких

ЦП – церебральный паралич

ЭКГ – электрокардиография

ЭМГ – электромиография

ЭНМГ – электронейромиография

ЭХО-КГ – эхокардиография

GMFSC – «Gross Motor Function Classification System» (англ.), Шкала глобальных моторных нарушений

CFCS – «Communication Function Classification System» (англ.), Шкала коммуникативных возможностей.

MACS – Manual Ability Classification System (англ.), классификация нарушений функции руки.

MFM – «Motor Function measure» (англ.), шкала для оценки двигательной функции у больных с нервно-мышечными заболеваниями.

HFMSE – «Hammersmith Function Motor Scale Expanded» (англ.), шкала функциональной двигательной активности Хаммерсмита для больных СМА.

RULM – «Revised Upper Limb Module» (англ.), пересмотренный модуль оценки моторной функции верхних конечностей при СМА.

Термины и определения

Амиотрофия (болезнь Фридрейха, болезнь Шарко-Мари-Тута, болезнь Руси-Леви): эквинусная деформация стоп («конская» стопа»), кифосколиоз; нарушение походки, почерка, дизартрия, слабость в ногах; нарушение и потеря слуха, нарушение глубокой чувствительности, мышечная атрофия постепенно нарастает, атрофия зрительного нерва, катаракта, нарушение функций тазовых органов, деменция, сахарный диабет, гипогонадизм, нарушения ритма, изменения предсердно-желудочковой и внутри желудочковой проводимости.

Популяционная частота: 2,7:100000. Соотношение полов: не известно. Тип наследования: аутосомно-рецессивный [113].

Врожденные структурные миопатии – гетерогенная группа генетически детерминированных заболеваний с разными типами наследования и многообразием вариантов течения.

Происходит нарушение функции мышц. Общими признаками врожденных структурных миопатий являются ранний дебют (с рождения или с первых месяцев жизни), генерализованная мышечная гипотония, снижение или отсутствие сухожильных рефлексов, атрофии мышц и структурные аномалии скелета. Как правило, не прогрессирующее течение.

Гиперкифоз – превышение границы нормальных параметров грудного отдела позвоночника в сагиттальной плоскости (>40°).

Гипокифоз – уплощение грудного кифоза за пределы нижней границы его нормальных параметров (<20°), но без формирования грудного лордоза.

Горб (gibbus) – островершинный угловой кифоз.

Кифоз – изменение формы сегмента позвоночника в сагиттальной плоскости с формированием деформации, выпуклостью, обращенной дорсально; аномальный кифоз.

Кифосколиоз – сочетание сколиотической деформации с истинным гиперкифозом. Ротационная деформация в сочетании с кажущимся кифозом не должна обозначаться этим термином.

Коррекция и инструментальная фиксация позвоночника – хирургическое вмешательство, в ходе которого выполняется коррекция и стабилизация сегментов позвоночника фиксирующими устройствами.

Мышечная дистрофия – мышечная дистрофия Дюшенна и мышечная дистрофия Беккера являются Х-сцепленными рецессивными расстройствами, характеризующимися прогрессирующей слабостью проксимальных мышц, вызванной дегенерацией мышечных волокон. Дистрофия Беккера имеет позднее начало и вызывает более легкие симптомы.

Мышечные дистрофии представляют собой клинически неоднородную группу расстройств, которые все имеют общие клинические характеристики прогрессирующей мышечной слабости. Термин “дистрофия”, используемый в его самом строгом патологическом смысле, относится к хроническим и тяжелым миопатическим изменениям в мышцах. Большинство мышечных дистрофий имеют общие патологические признаки фиброза и замещения жировой ткани, особенно на поздних стадиях заболевания. Клинически и генетически разнообразная группа наследственных нарушений структуры поперечнополосатой мускулатуры, в том числе и сердечной, характеризующихся прогрессирующей мышечной слабостью и истощением. Прогрессирующим двигательным дефицитом.

Нервно-мышечные болезни (НМБ) – обширная группа генетических гетерогенных заболеваний, основными клиническими проявлениями которых являются слабость и атрофии различных групп мышц.

Проксимальная спинальная мышечная атрофия 5q (СМА) – это тяжелое аутосомно-рецессивное нервно-мышечное заболевание, характеризующееся прогрессирующими симптомами вялого паралича и мышечной атрофии вследствие дегенерации α-мотонейронов передних рогов спинного мозга [1].

Спинальные мышечные атрофии (СМА) – группа наследственных заболеваний детского возраста, впервые описанных Werdnig в 1891 г. Заболевание проявляется симметричной атрофией нижних моторных нейронов передних рогов и корешков спинного мозга, что вызывает прогрессирующий паралич на фоне нарушения нервно-мышечной передачи.

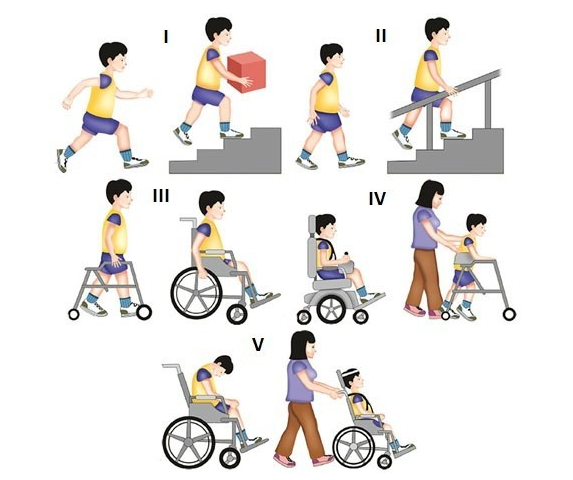

GMFCS – международная система классификации моторных функций пациентов с ДЦП старше двух лет, которая оценивает общую функциональную активность пациента в привычной для него среде и степень ее ограничения. Принципиально важно, что оценивается именно повседневный уровень активности, а не максимально возможный, демонстрируемый только во время исследования.

Risser тест – количественный тест, определяющий стадию оссификации эпифизов гребней подвздошных костей, который начинается в области передней верхней ости и продолжается в дорсальном направлении до задней верхней ости. Течение процесса определяет стадии костного созревания и продолжается в среднем в течение двух лет. По Risser гребень подвздошной кости делится на 4 части, и стадийность процесса выгладит следующим образом: Risser-0 (отсутствие тени эпифиза), Risser-1 (оссификация в пределах 25% гребня), Risser-2 (оссификация в пределах 50% гребня), Risser-3 (оссификация в пределах 75% гребня), Risser-4 (полная оссификация гребня), Risser-5 (слияние эпифиза и тела подвздошной кости). Risser-4 соответствует завершению роста позвоночного столба.

Spina bifida – незаращение позвоночного канала за счет нарушения слияния дуг (spina bifida posterior) или тел (spina bifida anterior) позвонков.

Spina bifida aperta (открытое расщепление остистого отростка) – один из синонимов общего обозначения врожденных дефектов невральной трубки – комбинированных пороков развития позвоночного канала, спинного мозга и его оболочек: спинномозговых грыж, липоменингоцеле, и рахишизиса.

Spina bifida occulta (закрытое расщепление остистого отростка) – нарушение слияния дуг позвонков, не сопровождающееся формированием спинномозговой грыжи.

1. Краткая информация по заболеванию или состоянию (группы заболеваний или состояний)

1.1 Определение заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

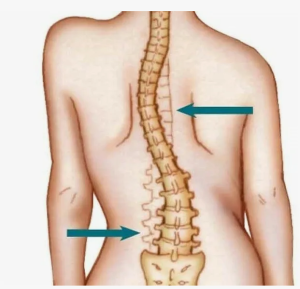

Нейромышечный сколиоз – трехплоскостная деформация позвоночника, является ортопедическим осложнением группы нервно-мышечных заболеваний «с нарушением проведения нервного импульса по нервному волокну, либо связанных с нарушением нейромышечной передачи» [2].

1.2 Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

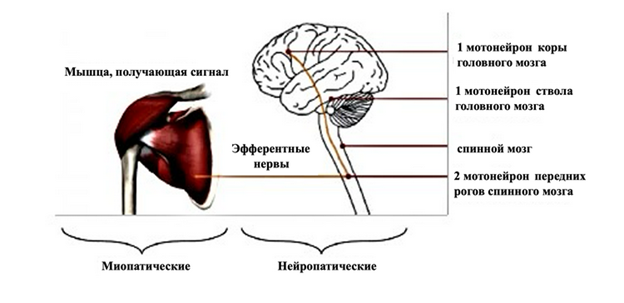

В зависимости от уровня поражения различают нейропатические и миопатические деформации позвоночника [3].

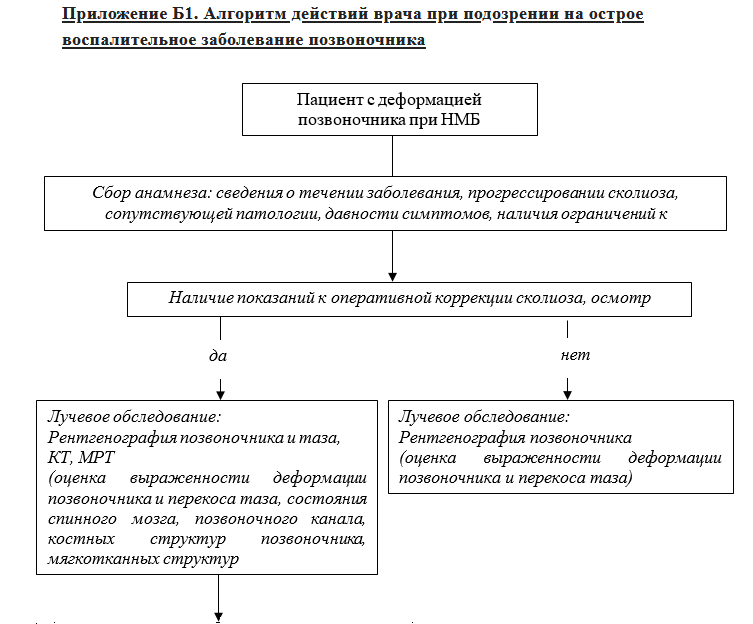

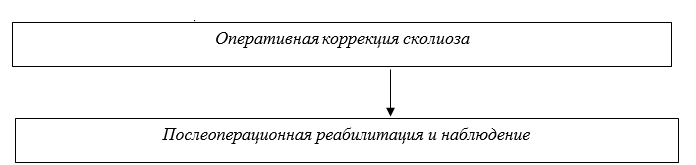

Первые, в свою очередь, подразделяются на заболевания с поражением первого мотонейрона и второго мотонейрона (рис. 1). К нейропатическим деформациям с поражением первого мотонейрона относят сколиозы у пациентов, страдающих детским церебральным параличом (ДЦП), сирингомиелией, опухолями центральной нервной системы. Деформации позвоночника с поражениями нижнего мотонейрона могут вызывать полиомиелит и другие миелиты вирусной этиологии, спинальные мышечные атрофиии другие заболевания. Как правило, деформация позвоночника при данной патологии носит прогрессирующий характер [4, 5].

Миопатические деформации позвоночника могут наблюдаться при мышечных дистрофиях (миодистрофии Дюшенна, мерозин-негативная мышечная дистрофия), миастении.

Также нейромышечный сколиоз (кифосколиоз) может развиться как на фоне опухоли спинного мозга, так и после удаления последней без адекватной стабилизации позвоночника [6].

При таких состояниях целесообразно говорить о денервационном или паралитическом (кифосколиозе). После хирургического лечения опухолей позвоночника возможно развитие деформации, сходной по характеру с постламинэктомической или посттравматической [7, 8].

Рис. 1. Схема уровней поражения нервной системы на этапах проведения нервного импульса при различных видах нейромышечных сколиозов (из атласа Spine Surgery Information Portal, Prof .Dr. med. J. Harms).

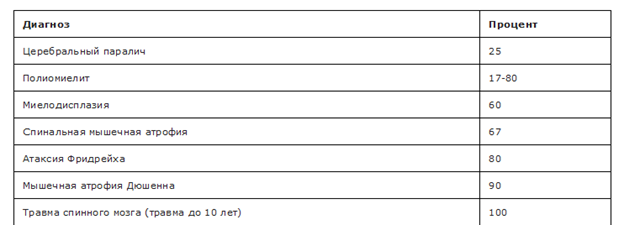

1.3 Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)Частота возникновения деформации позвоночника зависит от основного нейромышечного заболевания и серьезности его проявления [9].

Таблица 1. Распространенность деформаций позвоночника при НМБ

Суммарная распространенность НМБ составляет примерно 1 на 3-3,5 тыс. населения в различных популяциях мира [10, 11, 12]. Сейчас в федеральном регистре РФ более 1300 пациентов, однако, если пересчитать данную статистику на численность населения РФ, то можно предположить, что в стране насчитывается около 48 тысяч больных с НМБ.

Прогрессирующие мышечные дистрофии и спинальные амиотрофии являются наиболее распространенными заболеваниями из этой группы (13-33 больных на 100 тыс. населения и 10 больных на 100 тыс. населения соответственно [12]).

Распространенность проксимальной спинальной мышечной атрофии составляет 1 на 6000-10 000 новорожденных [13]. Данные по распространенности заболевания в РФ отсутствуют. Частота носительства заболевания – 1/40-1/50 в популяции в целом [14, 15]. По данным ФГБНУ МГНЦ Минобрнауки России частота носительства СМА в России – 1/36 человек и расчетная частота встречаемости 1 на 5184 новорожденных [16].

Сколиоз широко распространен у детей с CMA 1 и 2 типа, частота заболеваемости составляет 60-90% с началом в раннем детстве [17, 18].

Общая заболеваемость сколиозом в популяции ЦП варьируется от 21% до 76% в зависимости от серии и тяжести ЦП [11, 12, 19, 20, 21, 22]. Кривые обычно меньше 40°, но величина сколиоза, зависит от тяжести ЦП [11]. Заболеваемость сколиозом увеличивается с возрастом и уменьшается передвижение. Persson-Bunke M. с соавт. обнаружили, что риск развития сколиоза возрастает с увеличением возраста пациентов с ЦП и уровня GMFCS (у пациентов с ЦП с GMFCS IV-V имеется риск 50% клинически умеренного или тяжелого сколиоза в 18 лет) [20]. Hagglund G. с соавт. показали, что 8% пациентов с GMFCS V имели клинические признаки сколиоза в возрасте до 5 лет, а 75% пациентов с GMFCS V и мели деформацию позвоночника с углом Кобба ≥40° к 20 годам [23].

Гиперлордоз поясничного отдела позвоночника или кифосколиоз грудного отдела позвоночника также часто встречаются при ЦП [22]. Естественная история прогрессирования сколиоза у пациентов с ЦП показала, что начало гибкой деформации позвоночника происходит в возрасте от 3 до 10 лет с быстрым прогрессированием до жесткого сколиоза [19]. Gu Y. с соавт. определили, что у пациентов с квадриплегией ЦП с деформацией >40° к 12-летнему возрасту вероятность прогрессирования была выше, чем у пациентов с кривой ≤40° к тому же возрасту [24].

Распространенность атаксии Фридрейха у представителей белой европеоидной расы оценивается от 1/20,000 до 1/50,000, сколиотическая деформация развивается у 60-79% пациентов [25].

У пациентов с МДД, которые не получают глюкокортикоиды, вероятность развития выраженного прогрессирующего сколиоза составляет приблизительно 90% [26, 27], а вероятность компрессионного перелома позвонков, вызванного остеопорозом, мала. Показано, что ежедневная терапия глюкокортикоидами снижает риск развития сколиоза [28, 29], однако риск перелома позвонков возрастает [30, 31].

1.4 Особенности кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем

M41.4 – Нервно-мышечный сколиоз. Сколиоз вследствие церебрального паралича, атаксии Фридрейха, полиомиелита и других нервно-мышечных нарушений.

В настоящих клинических рекомендациях аспекты течения различных нервно-мышечных болезней рассматриваются только в рамках оценки рисков, аспектов предоперационного обследования, интра- и послеоперационного ведения пациентов.

1.5 Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Наиболее полная этиологическая классификация сколиозов, кифозов и лордозов представлена Lonstein E.J. с соавт. (1995) [32]:

I. Идиопатические

A. Инфантильные (от 0 до 3 лет):

1. саморазрешающиеся;

2. прогрессирующие.

В. Ювенильные (от 3 до 10 лет).

С. Подростковые (старше 10 лет).

II. Нейромышечные

A. Нейропатические:

1. На почве поражения верхнего мотонейрона:

a. церебральный паралич;

b. позвоночно-мозжечковая дегенерация:

1) болезнь Friedreich;

2) болезнь Charcot-Marie-Tooth;

3) болезнь Roussy-Levy;

с. Сирингомиелия;

d. опухоль спинного мозга;

e. травма спинного мозга;

f. другие причины.

2. На почве поражение нижнего мотонейрона:

а. полиомиелит;

b. другие вирусные миелиты;

c. травма;

d. позвоночно-мышечные атрофии:

1) болезнь Werdnig-Hoffmann;

2) болезнь Kugelberg-Welander;

3) миеломенингоцеле (паралитическое).

3. Дизаутономия (синдром Riley-Day).

4. Другие.

В. Миопатические.

1. Артрогрипоз.

2. Мышечная дистрофия.

3. Врожденная гипотония.

4. Дистрофическая миотония.

5. Другие.

III. Врожденные

А. Нарушения формирования.

1. Клиновидный позвонок.

2. Полупозвонок.

В. Нарушения сегментации.

1. Односторонние.

2. Двусторонние.

С. Смешанные аномалии.

IV. Нейрофиброматоз

V. Мезенхимальная патология

А. Синдром Marfan.

В. Синдром Ehlers-Danlos.

С. Другие.

VI. Ревматоидные заболевания

А. Ювенильный ревматоидный артрит.

В. Другие.

VII. Травматические деформации

А. После перелома.

В. После хирургического вмешательства.

1. Постламинэктомические.

2. Постторакопластические.

VIII. На почве контрактур вне позвоночной локализации

А. После эмпиемы.

В. После ожогов.

IX. Остео хондродистрофические

А. Дистрофический дварфизм.

В. Мукополисахаридоз (например, болезнь Morquio).

С. Спондилоэпифизарная дисплазия.

D. Множественная эпифизарная дисплазия.

Е. Ахондроплазия.

F. Другие.

X. На почве остеомиелита.

XI. Метаболические нарушения.

А. Рахит.

В. Несовершенный остеогенез.

С. Гомоцистинурия.

D. Другие.

XII. На почве патологии пояснично-крестцового сочленения.

А. Спондилолиз и спондилолистез.

В. Врожденные аномалии пояснично-крестцового сочленения.

XIII. На почве опухоли.

А. Позвоночного столба.

1. Остеоид-остеома.

2. Гистиоцитоз Х.

3. Другие.

В. Спинного мозга (см. нейромышечные сколиозы).

1.6 Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Клинические проявления деформации позвоночника при НМБ характеризуются формированием:

1) сколиоза;

2) кифоза;

3) кифосколиоза;

4) поясничного гиперлордоза;

5) перекоса таза;

6) торсионной деформации грудной клетки.

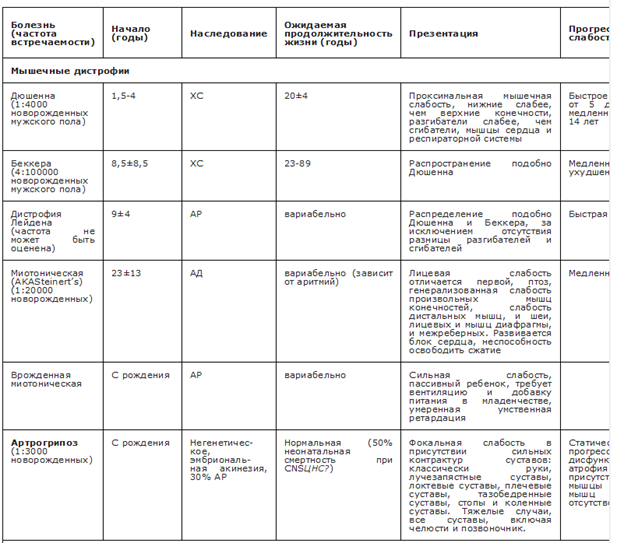

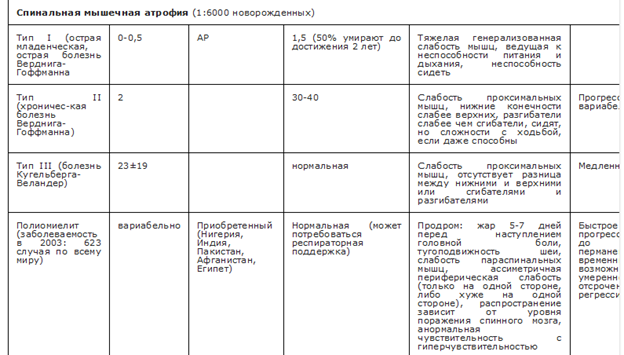

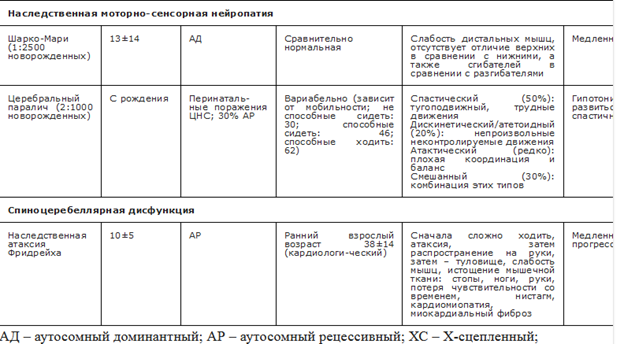

Основные особенности течения НМБ представлены в таблице 2 [33, 34].

Таблица 2. Основные особенности нейромышечных болезней [116]

2. Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) медицинские показания и противопоказания к применению методов диагностики

Критерии установления диагноза/состояния на основании:

- Анамнестических данных – установленное нервно-мышечное заболевание или подозрение на его наличие;

- Данных физикального обследования – выявлены признаки деформации позвоночника во фронтальной или сагиттальной плоскостях;

- Лабораторных исследований – подтвержденное нервно-мышечное заболевание на основании данных генетической экспертизы;

- Инструментального обследования – подтвержденная инструментальными методами исследования деформация позвоночника.

2.1 Жалобы и анамнез

У пациентов с нервно-мышечными болезнями для комплексной диагностики статуса пациента и его динамики рекомендуется оценивать:

– степень выраженности жалоб самого пациента и его родителей (для детей);

– время появления деформации позвоночника и динамику ее нарастания;

– темп появления и нарастания жалоб;

– историю предшествовавшего лечения;

– уровень двигательной активности, ее условия и ограничения;

– наличие сопутствующей патологии;

– получаемую лекарственную терапию или аппаратную зависимость и их сроки;

– наличие аллергии, лекарственной непереносимости [32].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: первый этап диагностики – сбор анамнеза. Необходимо выяснить, в каком возрасте и кем впервые была замечена деформация позвоночника, обращались ли родители больного к врачу, проводилось ли лечение, какое именно и в чем выражался эффект. Производится оценка активности ребенка и соответствия развития возрасту.

Оценивается имеющаяся медицинская документация, ранее проведенное лечение и заключения специалистов. Уже на этом этапе есть возможность заподозрить наличие наследственно-генетического синдрома или заболевания. При выявлении стигм дизэмбриогенеза, различных внешних признаков отклонения от нормального развития, таких как нарушение формирование органов, нарушение роста, изменение роста волос, цвета и влажности кожных покровов, аномалии развития и грубые отклонения от нормы по результатам общеклинических и параклинических методов обследования, пациент в первую очередь направляется на консультацию к генетику. При выявлении определенного наследственно-генетического синдрома и заболевания, назначаются дополнительные методы диагностики для определения состояния и функции различных органов и систем, которые могут быть вовлечены в патологический процесс при данном заболевании. При наличии уже известной генетической патологии – акцент в предоперационном обследовании делается на таргетные органы и системы, которые могут быть вовлечены в основное заболевание. В остальном, тактика ведения пациентов при синдромальных сколиозах, при отсутствии грубых отклонений от нормы, не отличается от таковой при врожденных идиопатических сколиозах.

Следующий этап – выяснение жалоб пациента. В хирургии деформаций позвоночника этот элемент обследования приобретает особое звучание. Основных жалоб обычно две – косметический дефект, связанный с деформацией позвоночника и грудной клетки, и болевой синдром, причем вовсе необязательно, чтобы больной предъявлял обе жалобы. Их при первом разговоре с пациентом может вообще не быть. Следует учитывать, что самооценка больным своего внешнего вида чрезвычайно вариабельна. Также оцениваются жалобы, не относящиеся на первый взгляд к деформации позвоночника, такие как сон, аппетит, питание, утомляемость, активность, одышка, мобильность и объем движения в суставах, частота простудных заболеваний, что может также натолкнуть на необходимость дообследования.

Необходимо выяснить, беспокоит ли пациента одышка, когда она отмечена впервые, при каких нагрузках отмечается и усиливается ли с годами.

2.2 Физикальное обследование

- Для оценки ортопедического статуса всем пациентам с нейрогенными деформациями позвоночного столба рекомендуется оценка:

– фронтального и сагиттального баланса позвоночника;

– мобильности позвоночника с помощью тракционного теста;

– компенсации перекоса таза;

– постурального контроля самостоятельно или при помощи технических средств реабилитации (ТСР);

– наличие и степени выраженности контрактур конечностей;

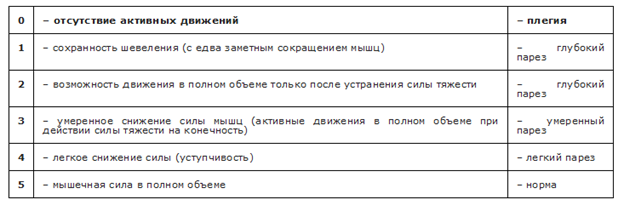

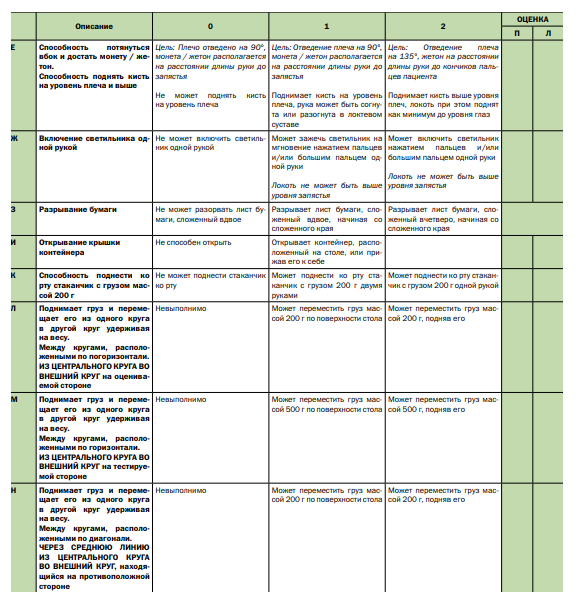

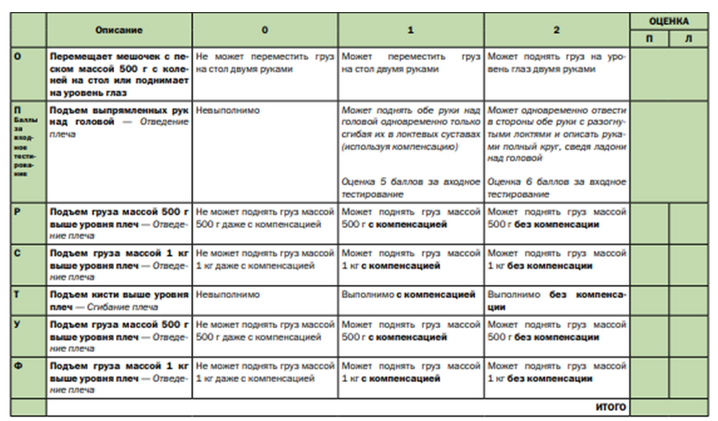

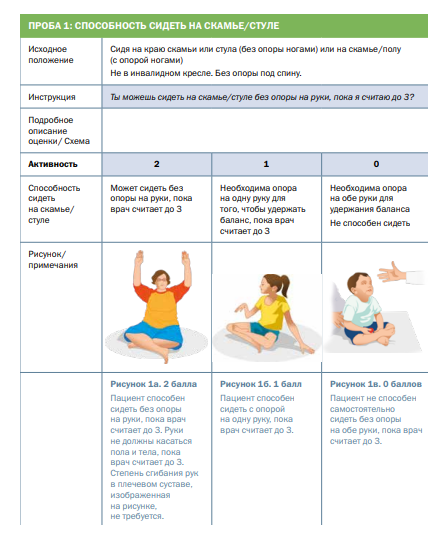

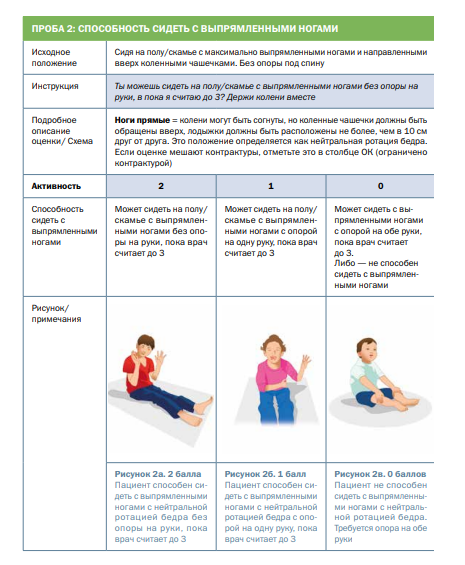

– мышечной силы по бальной оценка силы мышц (Приложение Г1);

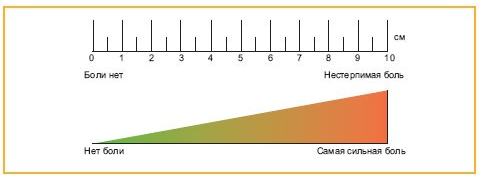

– боли по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) (при ее наличии) (Приложение Г2);

– ИМТ [3, 12, 13, 22, 33, 58].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)

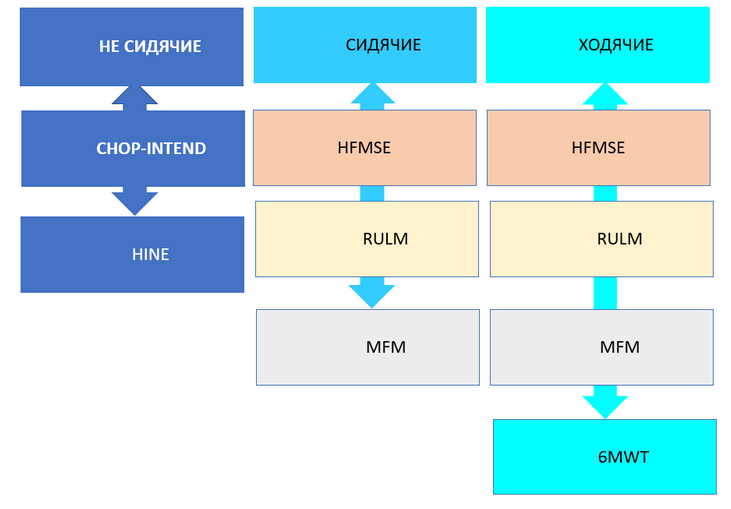

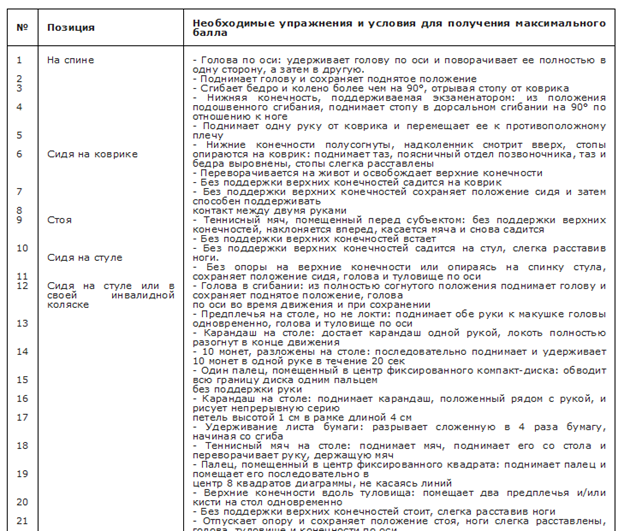

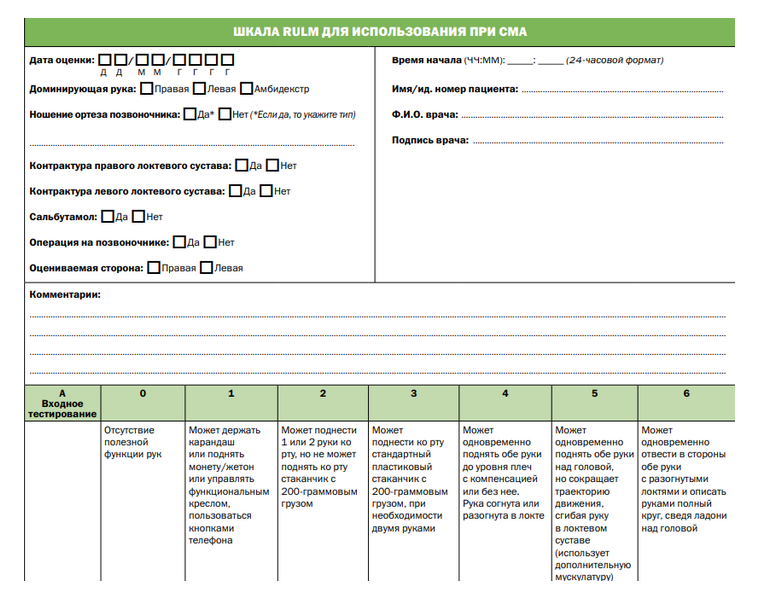

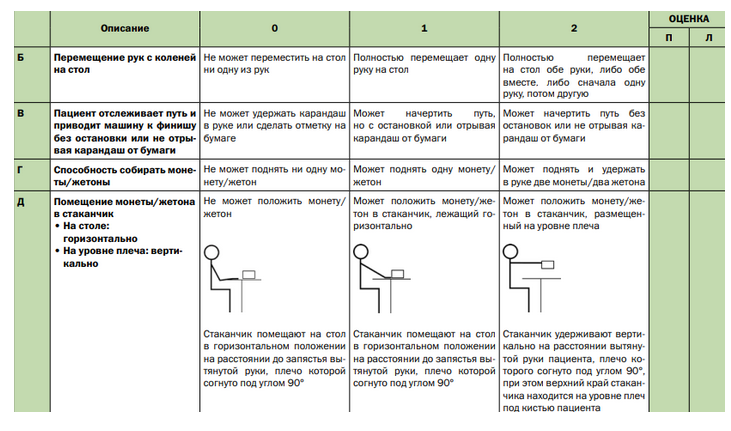

Комментарии: Функциональные шкалы универсальные: функциональная шкала оценки глобальных моторных нарушений – GMFSC (Приложение Г3), а также CFCS (Приложение Г4), MACS (Приложение Г5), MFM (Приложение Г6) и нозологически-направленные: модуль оценки моторной функции верхних конечностей – RULM (Приложение Г7), функциональная шкала оценки моторных функций – HFMSE (Приложение Г8), могут применяться опционно специалистами врачами-неврологами и врачами физический и реабилитационной медицины в зависимости от основного заболевания.

- Всем пациентам с подозрением на нервно-мышечное заболевание или с подтвержденным диагнозом рекомендован прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный с целью оценки и протоколирования неврологического статуса [3, 12, 13, 22, 23].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

- Всем пациентам с подозрением на нервно-мышечное заболевание или с подтвержденным диагнозом рекомендован прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный с целью оценки и описания ортопедического статуса [3, 12, 13, 22, 23].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарий: Всем пациентам с подозрением на нервно-мышечное заболевание или с подтвержденным диагнозом целесообразно проводить совместный осмотр врача-невролога и врача-травматолога-ортопеда с целью диагностики и согласования тактики лечения.

- Всем пациентам с подозрением на нервно-мышечное заболевание или наследственно-генетическую патологию рекомендован прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный с целью проведения генетического исследования, верификации или исключения генетической патологии [3, 12, 13, 22, 23].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

- Пациентам с нервно-мышечными болезнями с наличием сопутствующей патологии органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, нарушений обмена и др. рекомендуется консультация врача соответствующего профиля [36, 98, 99, 100, 101].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарий: Рекомендации консультантов реализуются исключительно по согласованию с лечащим врачом, за исключением ситуаций, требующих оказания экстренной медицинской помощи.

2.3 Лабораторные диагностические исследования

- Пациентам с НМБ рекомендуется проведение клинических, биохимических и иных исследований с целью оценки состояния пациента в соответствии с имеющимися клиническими проявлениями вертебральной и вневертебральной патологии [32].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

- На амбулаторном этапе пациентам с НМБ рекомендуется проведение следующих лабораторных исследований:

– исследование уровня натрия в крови,

– исследование уровня калия в крови,

– исследование уровня хлоридов в крови,

– определение основных групп по системе AB0,

– определение антигена D системы Резус (резус-фактор),

– определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови,

– определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови,

– определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови,

– определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови,

– определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови,

– коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза),

– общий (клинический) анализ крови,

– анализ крови биохимический общетерапевтический,

– общий (клинический) анализ мочи [32].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5).

- На амбулаторном этапе пациентам с НМБ для прогноза течения заболевания рекомендуются консультации специалистов:

– пациентам детского возраста требуется прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный, а пациентам взрослого возраста – прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный.

– прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный;

– прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный (при отсутствии верификации диагноза) [205, 206];

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5).

- На стационарном этапе пациентам с НМБ рекомендуется проведение лабораторных исследований:

– коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза),

– общий (клинический) анализ крови,

– анализ крови биохимический общетерапевтический,

– общий (клинический) анализ мочи [32, 202].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: иные лабораторные исследования назначаются лечащим врачом на основании рекомендаций других врачей-специалистов.

- На стационарном этапе пациентам с НМБ для оценки соматического статуса и оценки риска проведения вмешательств рекомендуются консультации специалистов:

– пациентам детского возраста требуется прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный, а пациентам взрослого возраста – прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный.

– осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный,

– прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный;

– других врачей-специалистов по назначению лечащего врача [32].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

2.4 Инструментальные диагностические исследования

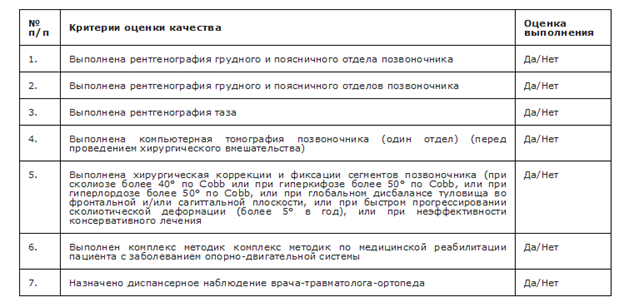

- С целью определения тактики консервативного и оперативного лечения всем пациентам с наличием деформации позвоночника рекомендуется проведение:

– рентгенографии шейного отдела позвоночника,

– рентгенографии грудного и поясничного отделов позвоночника в прямой и боковой проекциях стоя (при возможности вертикализации у пациентов амбулаторной стадии), сидя (при возможности вертикализации у пациентов ранней неамбулаторной стадии) или лежа (у пациентов поздней неамбулаторной стадии),

– рентгенографии таза в прямой проекции лежа [3].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: снимки в прямой проекции рекомендуется выполнять ежегодно при искривлении позвоночника менее 15-20°, и каждые 6 месяцев при искривлении более 20° до созревания скелета. Промежуток между проведением рентгенографии более 1 года увеличивает вероятность того, что прогрессирование сколиоза останется незамеченным. После созревания скелета решение о необходимости проведения рентгенографии принимается снова, на основании клинической оценки.

- С целью определения тактики оперативного лечения всем пациентам с наличием деформации позвоночника рекомендуется проведение компьютерной томографии позвоночника (перед проведением оперативного вмешательства) [3]

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: компьютерная томография дает сведения о повреждениях костной структуры позвонков, дает возможность оценить форму, размер структур позвонков и позвоночного канала, что особенно важно при планировании оперативных вмешательств. Большое внимание уделяют изучению структурных особенностей и торсии позвонков на вершине деформации, остеопении каудальных отделов пояснично-крестцового отдела и таза, которые определяют объем и планирование хирургического вмешательства.

- С целью определения тактики оперативного лечения всем пациентам с наличием деформации позвоночника рекомендуется проведение магнитно-резонансной томографии позвоночника (при необходимости перед проведением оперативного вмешательства) [3].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: МРТ дает точные сведения о состоянии спинного мозга. Достаточно четко определяется морфология вертебрального синдрома, наличие миелопатии и вертебро-медулларного конфликта.

- Для оценки респираторной функции легких на этапе подготовки к оперативному лечению рекомендуется исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков с использованием пикфлоуметра, дистанционное наблюдение за функциональными показателями внешнего дыхания, а также спиральная КТ легких [35, 36].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5).

- Рекомендуется регистрация электрокардиограммы, эхокардиография, холтеровское мониторирование сердечного ритма и МРТ сердца и магистральных сосудов (при необходимости) перед операцией для оценки рисков анестезиологического пособия или седации, контроля сердечной дисфункции (гипертрофия миокарда, аритмии, различные блокады проводимости) и оптимизации кардиотропной терапии [35-37, 118].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5).

- Рекомендуется проведение рентгеноденситометрия по протоколу «все тело» и «поясничный отдел позвоночника» для исключения остеопороза при подготовке к хирургическому вмешательству [35, 118].

- с частотой 1 раз в год

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: учитывая крайне ограниченную двигательную активность пациентов с НМБ важно акцентировать внимание на «костную плотность». Выраженный остеопороз (Z-критерий <-2.5 SD) является ограничением к хирургической коррекции сколиоза в связи с высоким риском развития импланто-зависимых осложнений [122, 123].

Для пациентов со СМА характерна высокая частота переломов и остеопении. Данные риски обусловлены не только мышечной слабостью и низкой подвижностью пациентов, но и тем, что ген SMN играет определенную роль в метаболизме костной ткани [38].

- Пациентам со СМА 5q I типа, а также у пациентов со СМА II типа рекомендуется Определение парциального давления кислорода в мягких тканях (оксиметрия) во время ночного сна при минимальных подозрениях для выявления ночной гиповентиляции и обструктивного апноэ сна [39].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 4).

Комментарии: использование пульсоксиметрии в качестве единственного способа мониторинга ночной гиповентиляции считается допустимым, когда нет возможности выполнять капнографию. В норме показатели сатурации находятся в пределах 95-100%. При SpO2 ниже 90% необходимо принять неотложные меры. Сатурация между 94-90% считается пограничной. Пациентам с гиповентиляцией рекомендовано иметь дома пульсоксиметр.

- Пациентам с проксимальной мышечной гипотонией и мышечной слабостью, не имеющим генетического подтверждения диагноза, рекомендуется магнитно-резонансная томография мышечной системы, с целью дифференциальной диагностики СМА 5q и других нервно-мышечных заболеваний [40].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 4).

Комментарии: МРТ мышц выявляет жировое замещение мышечной ткани. Визуализируется характерный паттерн поражения – гипертрофия и относительная сохранность m. Adductor longus (длинной головки аддуктора), который является довольно специфичным для спинальной мышечной атрофии. Однако специфический паттерн поражения проявляется на поздней стадии заболевания, в самом начале заболевания и у маленьких детей выявить его довольно трудно.

- Всем пациентам со СМА I и СМА II старше 5 лет со снижением форсированного выдоха на 45% и более рекомендуется кардиореспираторный мониторинг 1 раз в 6 месяцев для контроля над прогрессированием дыхательных нарушений [114].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

- Пациентам детского возраста со СМА 5q рекомендуется проведение полисомнографии, если есть подозрение на наличие гиповентиляции для уточнения ее характера и исключения сонных апноэ [41].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 2).

Комментарии: пациенты со СМА подвержены нарушению дыхания во сне, наиболее часто – гиповентиляции из-за уменьшения дыхательного объема, нарушения работы диафрагмы, снижения функции межреберных и вспомогательных мышц. Также отмечается обструктивный синдром из-за слабости мышц гортани и глотки, обусловливающий предрасположенность к коллапсу дыхательных путей [114].

Пациентам с НМБ рекомендуется предоперационная оценка дыхательной функции для определения риска возникновения респираторных осложнений (риски снижения силы респираторной мускулатуры, усугубление гиповентиляции, отхаркивания секрета дыхательных путей, аспирации, обструктивных и центральных апноэ. Эти состояния могут приводить к нозокомиальным инфекциям, длительной искусственной вентиляции легких (ИВЛ), трахеотомии и в ряде случаев – смерти.) [35].

Оценка дыхательной функции должна включать подробный анамнез и физикальный осмотр, прицельную рентгенографию органов грудной клетки, оценку респираторной функции и эффективности кашля, а также на предмет расстройств дыхания, ассоциированных со сном [35, 36]. Оценка дыхательной функции включает измерение ЖЕЛ (исследование неспровоцированных дыхательных объёмов и потоков (спирометрия)), дневную пульсоксиметрию (SpO2). SpO2 менее 95% на атмосферном воздухе определяется как клинически значимое патологическое значение, требующее дополнительно оценки парциального напряжения углекислого газа.

Оценка выраженности гиповентиляции для уточнения ее характера и исключения сонных апноэ у взрослых не описана, однако мы считаем целесообразным расширить рекомендацию «проведение полисомнографии, если есть подозрение на наличие гиповентиляции для уточнения ее характера и исключения сонных апноэ» на взрослых пациентов со СМА 5q.

Дыхательная недостаточность является частой причиной смерти, особенно при МДД [45].

- Всем пациентам с НМБ c целью предупреждения и динамического наблюдения кардиальной недостаточности рекомендуется проведение инвазивного мониторинга артериального давления [113, 114, 119].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5).

2.5 Иные диагностические исследования

- Рекомендуется: пациентам детского возраста с атипичным вариантом СМА, если диагноз CМА 5q не подтвержден генетически, с целью дифференциального диагноза СМА 5q и других нервно-мышечных заболеваний:

– биопсия мышц [46];

– патолого-анатомическое (морфологическое) исследование биопсийного (операционного) материала мышечной ткани с применением иммуногистохимических методов с целью дифференциального диагноза [46].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 4).

Комментарии: при морфологическом исследовании биоптата мышц у больных со спинальной мышечной атрофией выявляются неспецифические признаки пучковой атрофии и группировки мышечных волокон. Большинство увеличенных мышечных волокон относятся к I типу. Все иммуногистохимические маркеры будут нормальными.

Ультраструктурные изменения также будут неспецифическими.

Данные по необходимости оценке и результатам биопсийного (операционного) материала мышечной ткани у взрослых пациентов с атипичными формами СМА 5q отсутствуют. Целесообразно рассматривать этот вопрос в рамках мультидисциплинарного консилиума [Консенсус авторов клинической рекомендации].

3. Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии, диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и противопоказания к применению методов лечения

3.1. Консервативное лечение

- Рекомендуется корсетное лечение у пациентов с НМБ для поддержки ослабленного мышечного тонуса позвоночника и лечения сколиоза >20°, особенно у ребенка с быстрым ростом [47, 48].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 4).

Комментарии: нет межэкспертного согласия по типу корсетов, который нужно использовать у таких больных. Большинство экспертов рекомендуют жесткие спинальные грудопоясничные ортезы (функционально-корригирующие корсеты) с опорой на таз, нижнюю апертуру грудной клетки и с «абдоминальным окном».

- Пациентам с НМБ рекомендуются любые варианты индивидуальных жестких корсетов на грудной и поясничный отдел позвоночника, позволяющие поддерживать положение тела сидя, если они не нарушают легочную функцию [49].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5).

- Консервативные методы лечения рекомендуются в качестве ведущего компонента в следующих ситуациях:

– при отсутствии показаний к хирургическому лечению;

– При наличии ограничений к хирургической коррекции сколиоза: низкий ИМТ <12; выраженный остеопороз (Z-критерий < -2.5 SD) [50, 118, 119].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: ортезирование является паллиативным методом, который, в качестве самостоятельного метода, способен повлиять на прогрессирование деформации позвоночника [48, 51].

Корсеты, которые обычно используются при лечении идиопатического сколиоза, часто неэффективны у пациентов с ЦП [52, 53, 54, 118, 119].

Кроме того, пациенты не всегда соблюдают правила использования корсетов. Синдром судорог при эпилептических формах, ограничение движений грудной стенки, связанных с ношением корсетов, может усугубить существующие проблемы с легкими и может привести к пролежням. Olafsson Y. и соавт. показали некоторые ограничения на прогрессирование кривой у амбулаторных пациентов с небольшими поясничными кривыми [55]. Nakamura N. и соавт. продемонстрировали улучшения при сколиозе, стабильность сидения и удовлетворенность попечителя в группе пациентов, использовавших функционально-корригирующие корсеты типа TSLO [56]. Pettersson K. и Rodby-Bousquet E. изучив 251 пациента с 2800 ЦП, использовали корсет, и они пришли к выводу, что большинство детей делают это для улучшения функции (стабильность, контроль головы и функции руки/кисти), а не предотвращения деформации [57].

У пациентов с ЦП рекомендуется использовать кресла-коляски с боковой поддержкой туловища или индивидуальные ложементы как средство для контроля деформации позвоночника [57].

- Рекомендуется применение ботулинического анатоксина типа А** при терапии спастичности при заболеваниях периферической нервной системы, в том числе, при наличии деформации позвоночника.

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: Nuzzo R.M. и соавт. [155] сообщили, что инъекция ботулинического токсина типа А** в мышцы по вогнутой стороне сколиотической деформации позволила замедлить прогрессирование сколиоза и повысить эффективность корсетного лечения. Однако следует учитывать кратковременную эффективность ботулинического анатоксина типа А** и тот факт, что его нельзя использовать на более поздних стадиях из-за механического коллапса деформации позвоночника.

3.2. Хирургическое лечение

- Хирургическое вмешательство по коррекции и фиксации сегментов позвоночника для пациентов с НМБ рекомендовано в случаях:

– сколиоза более 40° по Cobb (для СМА более 50°),

– гиперкифоза или гиперлордоза более 50° по Cobb,

– глобального дисбаланса туловища во фронтальной и (или) сагиттальной плоскости,

– быстрого прогрессирования сколиотической деформации (более 5° в год, для СМА ≥10° ежегодно),

– потребности в вертикализации и улучшении качества жизни [22, 61-67].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: у больных с ММД, которые получают глюкокортикоиды, хирургическая коррекция и фиксация оправдана в случае, если искривление во фронтальной плоскости или ≥30° по Коббу отклонения в сагиттальной плоскости) и скорости прогрессирования (≥10° ежегодно), а также при остеопоротических переломах позвонков и сохраняющейся боли при неэффективности медикаментозной терапии этих синдромов, вне зависимости от зрелости скелета.

- Не рекомендуется хирургическая коррекция и фиксации сегментов позвоночника в следующих случаях:

– низкий ИМТ <12;

– выраженный остеопороз (Z-критерий < -2,5 SD);

– нестабильные витальные параметры [50, 118, 119].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: при принятии решения о хирургическом вмешательстве рекомендуется учитывать снижение функции дыхания, деформацию ребер, гиперкифоз, влияние на мобильность и функционирование пациента, наклон таза и дисбаланс туловища. Рекомендуется отложить выполнение хирургического вмешательства у детей до 4-х летнего возраста [65].

У детей в возрасте от 8 до 12 лет хирургический подход зависит от клинических данных, особенно с точки зрения скелетной зрелости и роста позвоночника.

- В случаях, если перекос таза равен 15° и более рекомендуется выполнять коррекцию и заднюю инструментальную фиксацию грудного и поясничного отделов позвоночника с захватом таза [68-71].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 4).

- Не рекомендуется: выполнение фиксации таза пациентам с возможностью ходить и при отсутствии перекоса таза у неамбулаторных пациентов. Важно поддерживать пояснично-крестцовую связь при вращательных движениях туловища во время походки [72].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: при МДД задняя стабилизация позвоночника оправдана только у больных, неспособных к самостоятельному передвижению, у которых искривление позвоночника более 20°, и тех, кто не получают глюкокортикоиды и уже должны достигнуть состояния зрелости позвоночника [26, 74, 75].

- Рекомендуется: у детей до 12 лет рассмотреть возможность использования «метода двойных растущих стержней» для стабилизации позвоночника с или без фиксации таза в зависимости от вовлечения таза в сколиотическую дугу [12, 22, 61, 62, 76-82, 86].

Для детей Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 4, для всех пациентов Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5.

- Не рекомендуется: применение эндопротезов для фиксации и остеосинтеза позвоночника с воздействием на позвоночник или ребра (VEPTR и его аналоги) у пациентов со СМА с целью коррекции деформации ребер по типу «сложенного зонта» ввиду низкой эффективности этих методов использования [12, 22, 61, 62, 84, 86, 181].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

- Рекомендуется оставить свободными один или два уровня в среднепоясничном отделе по средней линии у пациентов со СМА при планировании операции на позвоночнике для выполнения спинномозговых пункций, в том числе для проведения таргетной терапии [49].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

- Рекомендуется: проводить интраоперационный мониторинг состояния проводящих структур спинного мозга (ИОНМ) с контролем нервно-мышечной проводимости пациентам с НМБ вне зависимости от двигательного статуса для снижения риска тракционной радикулопатии и сенсомоторных нарушений (Система для интраоперационного мониторинга) [87-92].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 4).

3.3. Иное лечение

3.3.1 Анестезиологическое ведение пациентов с нейромышечными заболеваниями.

3.3.1.1 Предоперационное ведение пациентов с НМБ

- Предоперационная подготовка рекомендуется всем пациентам, даже при «бессимптомном» течении. [202].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 4).

Комментарии:

- для оценки респираторного резерва в объеме: рентгенография легких или КТ легких; эргоспирометрия с оценкой пиковой скорости кашля; консультация врача-пульмонолога; ночная пульсоксиметрия или кардиореспираторный мониторинг. При ограниченном респираторном резерве обязательно необходимо проведение периоперационной неинвазивной искусственной вентиляции легких, применения ручных и инструментальных методов стимуляции и облегчения откашливания. Особенно у не ходячих пациентов предоперационная подготовка должна дополняться проведением НИВЛ в течение не менее 1 месяца до операции [91, 92, 93, 94].

- Оценка сердечной деятельности должна быть проведена не менее чем за 2 месяца до оперативного лечения. При снижении функции терапия с контролем до хирургического вмешательства. Рекомендован осмотр врача-кардиолога с возраста 10 лет [36].

- Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный с оптимизацией нутритивного статуса [95,36].

- Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный с выполнением рентгеноденситометрии, при выявлении остеопении ее коррекция [96].

- Избегать препаратов для премедикации, которые могут вызвать депрессию дыхания и гиповентиляцию вплоть до остановки дыхания [97].

- Рассмотреть вопрос о введении стрессовой дозы метилпреднизолона** в процессе оперативного вмешательства у пациентов, длительно получающих стероидную терапию (для профилактики острой надпочечниковой недостаточности) [98, 99, 100].

- Интубация трахеи у пациентов с НМБ должна проводиться по существующим и актуальным для клиники протоколам по трудным дыхательным путям [97].

- Центральный венозный доступ желательно осуществлять под ультразвуковой навигацией [101, 102].

- Поддержание нормальной температуры тела [103].

- Рассмотреть вопрос о приобретении нового кресла-коляски или модификация старого (сидения, спинки, подлокотников, подголовника и т. п) до оперативного лечения.

Общие принципы интраоперационного ведения пациентов с НМБ

- Не рекомендуется:

– премедикация препаратами, угнетающих дыхательный центр (опиоды, производные бензодиазепина);

– Ингибиторы холинэстеразы (АТХ код группы N06DA) из-за непредсказуемого ответа на неостигмина метилсульфат**. По возможности следует избегать ингаляционной анестезии. Пациенты с МДД не должны получать ингаляционные галогенированные углеводороды [176].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: важную роль играет минимизация объема кровопотери и времени оперативного лечения, особенно в процессе обширных оперативных вмешательств.

Этот аспект детально представлен в проекте клинических рекомендаций Общероссийской общественной организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов» России «Периоперационное ведение пациентов с нервно-мышечными заболеваниями (проект)» [176].

3.3.2 Хирургическая антибиотикопрофилактика

- При хирургическом лечении пациентов с идиопатическим сколиозом рекомендуется проводить хирургическую антибиотикопрофилактику (ХАП) инфекции области хирургического вмешательства однократным предоперационным введением антибактериального препарата с целью снижения риска развития инфекционных осложнений [177]. Применение указанных лекарственных препаратов проводится с учетом возрастных ограничений в инструкции по медицинскому применению.

Уровень убедительности рекомендации C (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии. Для пациентов с неотягощенным аллергоанамнезом и без значимых факторов риска носительства метициллин-резистентных стафилококков для профилактики ХАП используются цефалоспорины первого и второго (I и II поколения) (цефазолин**, цефуроксим**), которые вводятся внутривенно в интервале от 30 до 60 минут до разреза кожи. При непереносимости бета-лактамных антибактериальных препаратов: пенициллинов следует применять ванкомицин**, который вводится в течение минимум 60 мин с началом внутривенной инфузии за 2 ч до разреза, либо #клиндамицин**. При значимых факторах риска носительства метициллин-резистентных стафилококков (MRS) схема ХАП должна включать антибактериальные препараты системного действия (АТХ: J01) с анти-MRS-активностью (ванкомицин**). В большинстве случаев для эффективной профилактики достаточно одной предоперационной дозы антибактериального препарата системного действия. При длительных вмешательствах (более 3 ч) или массивной кровопотере следует назначать дополнительную интраоперационную дозу антибактериального препарата системного действия (АТХ: J01) (ориентировочный срок интраоперационного введения – через 2 периода полувыведения после предоперационной дозы). Введение антибактериальных препаратов системного действия (АТХ: J01) после закрытия раны в операционной нецелесообразно даже при наличии установленных дренажей.

Разовые дозы основных антибактериальных препаратов для ХАП при оперативных вмешательствах в травматологии и ортопедии у взрослых: #цефазолин** 2 г (при весе пациента ≥120 кг – 3 г), цефуроксим** 1,5 г, #клиндамицин** 900 мг, ванкомицин** по 15 мг/кг в виде медленной в/в инфузии, #ципрофлоксацин** 400 мг (у детей 10 мг/кг), #левофлоксацин** 500 мг (у детей 10 мг/кг) [177].

Разовые дозы для детей следует рассчитывать по фактическому весу: цефазолин** 30 мг/кг, цефуроксим** 50 мг/кг, #клиндамицин** 10 мг/кг, ванкомицин** 15 мг/кг [177, 192, 193].

3.3.3 Послеоперационное обезболивание

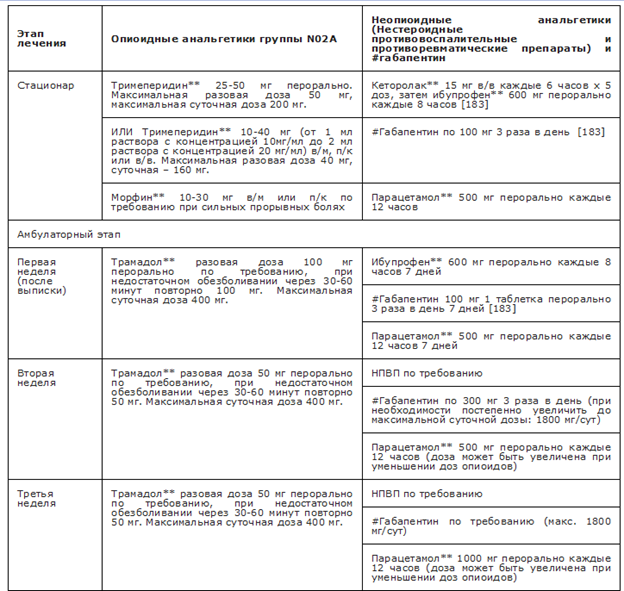

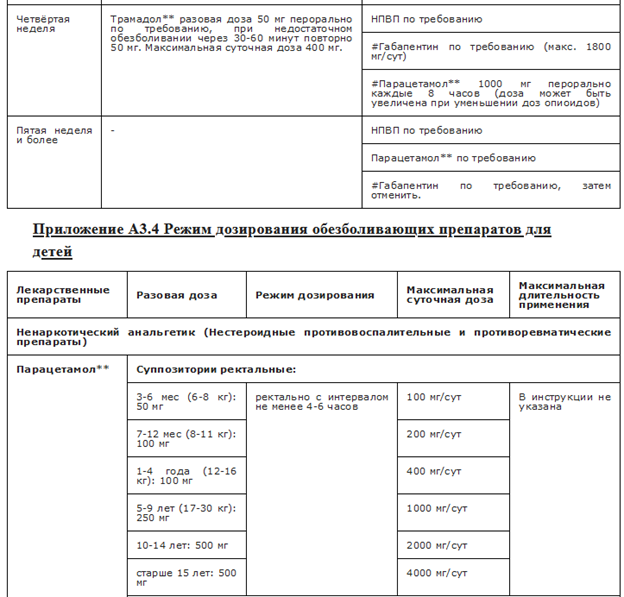

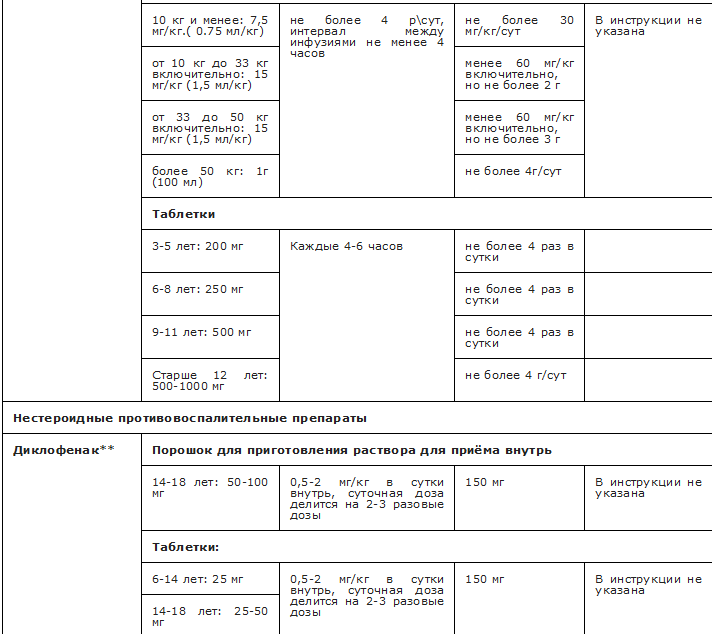

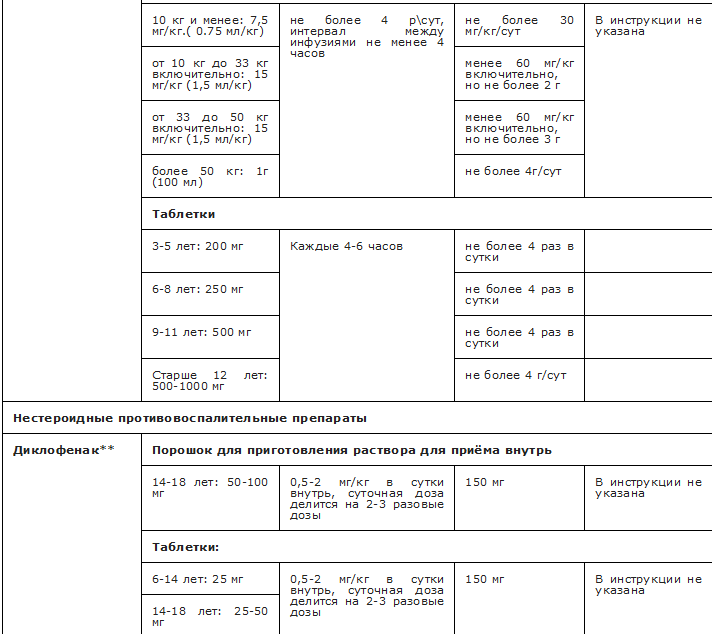

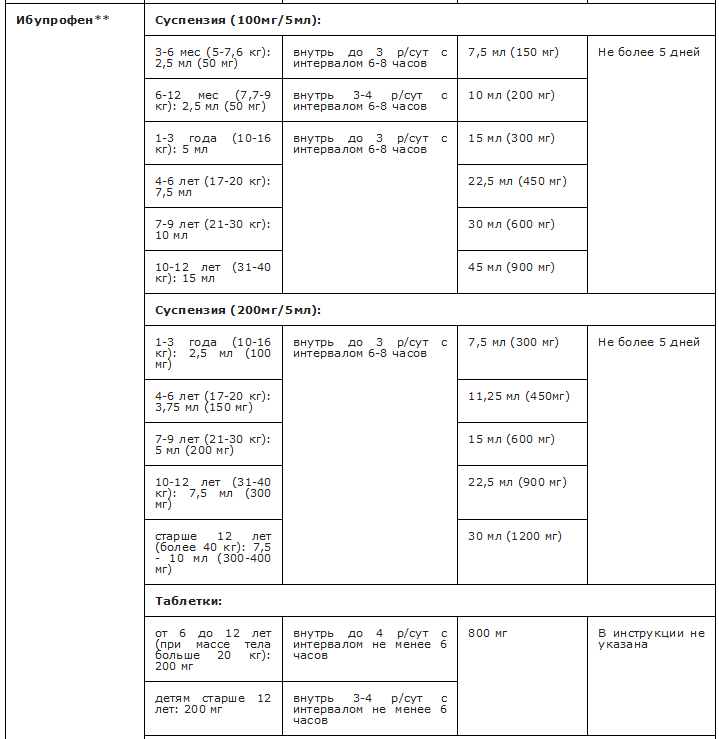

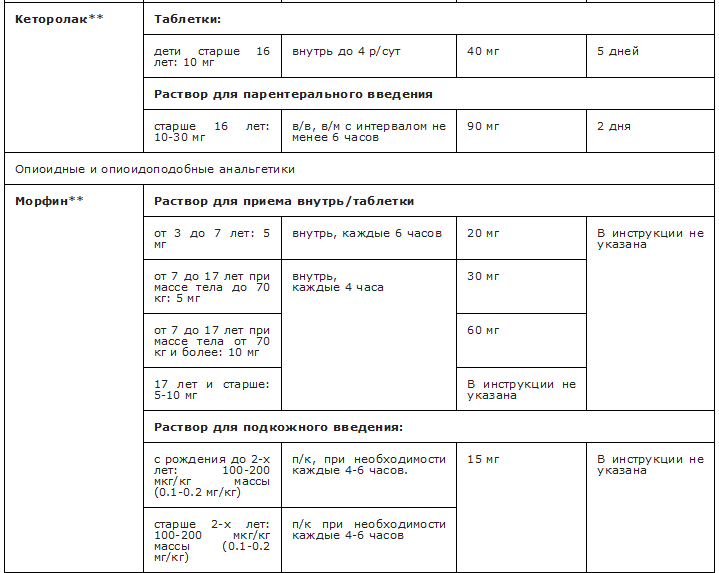

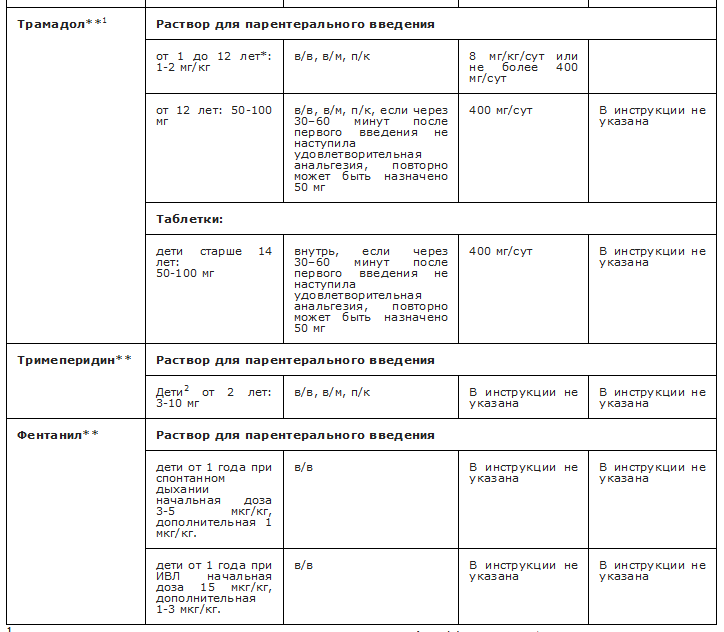

- С целью адекватного обезболивания пациентам с НМБ рекомендуется использовать мультимодальную анальгезию для взрослых и детей с учётом возрастных ограничений, которая может включать НПВП (из группы M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты), парацетамол**, габапентиноиды (АТХ код группы N02BF) и опиоиды (АТХ код группы N02A) немедленного высвобождения с учетом возрастных ограничений в инструкции по медицинскому применению, при невозможности её назначения – мономодальную [180, 181, 182, 194].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: Из фармакологических стратегий в настоящее время общепринятым является применение мультимодальной анальгезии (ММА), представляющей собой использование нескольких анальгетиков (опиоидных и неопиоидных) из группы N02 Анальгетики с разным механизмом действия и нефармакологических вмешательств, направленных на воздействие на периферические и/или центральные участки нервной системы [206]. Такое сочетание позволяет более эффективно купировать болевой синдром за счет усиления эффектов различных лекарственных препаратов, что в большинстве случаев ведет к снижению частоты назначении и/или доз опиоидных анальгетиков. Таким образом, MMA снижает профиль риска каждого лекарства, обеспечивая при этом синергетический контроль боли с помощью различных классов лекарств.

Послеоперационная ММА может включать психотерапию, физиотерапию, НПВП, парацетамол**, габапентиноиды (АТХ код группы N02BF), регионарную анестезию (однократное введение или установка катетеров для периферических нервов), местные инъекции и опиоиды [181, 196].

В современной научной литературе авторы акцентируют внимание на использовании самых низких эффективных доз опиоидов в течение, как можно более короткого периода времени, не используют опиоиды с пролонгированным высвобождением. В качестве адъюванта на фоне проведения ММА для взрослых пациентов можно использовать однократное введение #дексаметазона** 1,25-20 мг в/в перед оперативным вмешательством (за 60 мин до разреза), который дает значимое снижение болевого синдрома [180].

Необходимо помнить об ограниченной двумя сутками длительности применения парентерального введения большинства НПВП из группы АТХ M01A «нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты» (кеторолак**, кетопрофен**, диклофенак**) в соответствии с инструкциями по медицинскому применению, что требует своевременного перевода пациента на пероральный прием препаратов или смены препарата или согласования дальнейшего применения с врачебной комиссией.

Конкретный выбор способа местной анестезии и лекарственных средств осуществляет лечащий врач индивидуально в соответствии с особенностями пациента, локальными протоколами и оснащением медицинской организации.

При назначении обезболивающей терапии детям следует выбирать разовую дозу с учетом веса и возраста ребенка. Предпочтение следует отдавать анальгетикам с пероральным или ректальным путем введения, избегать внутримышечных инъекций.

- Рекомендуется выполнение местной блокады или регионарной анестезии, как части послеоперационного мультимодального режима [181, 197].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

Рекомендуемые анальгетики из группы N02 Анальгетики приведены в Приложениях А3.3 и А3.4.

3.3.4 Послеоперационное ведение пациентов с НМБ

- Рекомендуется:

– Наблюдение в ОРИТ в послеоперационном периоде все пациенты с НМБ независимо от объема хирургического вмешательства и длительности анестезии [104].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: перевод в ОРИТ после операции должен рассматриваться у любого пациента с риском респираторных осложнений. Возможности ОРИТ позволяют обеспечить полноценный сердечно-сосудистый и респираторный мониторинг, проводить многокомпонентную терапию, включая НВЛ, применение устройств для облегчения откашливания или аспирации секрета дыхательных путей.

- – Адекватное обезболивание – важнейший компонент лечения пациентов с НМБ в послеоперационном периоде. Глубина обезболивания должна быть подобрана с учетом минимизации торможения дыхательных центров. Опиоидные анальгетики несут дополнительный риск развития угнетения дыхания. Безопасный и эффективный метод обезболивания в таком случае – эпидуральная анестезия в структуре мультимодальной анестезии [105, 178, 179, 202].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: своевременное предупреждение и купирование болевого синдрома предупреждает развитие вторичной гиповентиляции вследствие ригидности мышц после торакальных операций, операций на верхнем этаже брюшной полости или позвоночнике. Доза вводимых опиоидов должна обеспечивать адекватную анальгезию, но при этом не угнетать кашлевой рефлекс и самостоятельное дыхание.

- – С целью адекватного обезболивания пациентам со деформациями позвоночника после оперативного лечения рекомендуется использовать мультимодальную анальгезию, которая может включать нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты (АТХ код группы: M01A), парацетамол**, габапентиноиды (АТХ код группы: N02BF) и опиоиды немедленного высвобождения с учетом возрастных ограничений в инструкциях по медицинскому применению, при невозможности её назначения – мономодальную [180, 181, 182].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарии: необходимо обеспечить полноценное обезболивание пациенту до выполнения любых манипуляций и на весь период лечения, продолжительность которого существенно варьируется в зависимости от выбранной тактики ведения пациента. При проведении обезболивания в стационаре необходимо учесть назначения, выполненные на этапе оказания неотложной медицинской помощи.

– Из фармакологических стратегий в настоящее время общепринятым является применение мультимодальной анальгезии (ММА), представляющей собой использование нескольких анальгетических препаратов (опиоидных и неопиоидных) с разным механизмом действия и нефармакологических вмешательств, направленных на воздействие на периферические и/или центральные участки нервной системы [183]. Такое сочетание позволяет более эффективно купировать болевой синдром за счет усиления эффектов различных лекарственных препаратов, что в большинстве случаев ведет к снижению частоты назначении и/или доз опиоидных анальгетиков. Таким образом, MMA снижает профиль риска каждого лекарства, обеспечивая при этом синергетический контроль боли с помощью различных классов лекарств. Послеоперационная ММА может включать психотерапию, физиотерапию, НПВП, парацетамол**, габапентиноиды, регионарную анестезию (однократное введение или установка катетеров для периферических нервов), местные инъекции и опиоиды [184].

– При назначении обезболивающей терапии детям следует выбирать разовую дозу с учетом веса и возраста ребенка. Предпочтение следует отдавать анальгетикам с пероральным или ректальным путем введения, избегать внутримышечных инъекций. При выборе анальгетиков для ММА следует учитывать, что периоперационное применение #прегабалина 2 мг\кг дважды в сутки** у детей при заднем инструментальном спондилодезе не снижает потребление опиодов в послеоперационном периоде [185].

3.3.5 Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений

- Рекомендовано всем взрослым пациентам рассмотреть возможность назначения фармакологической профилактики ВТЭО низкомолекулярными гепаринами из группы гепарина (АТХ код B01AB) при плановых операциях на позвоночнике в случаях, когда риск ВТЭО превышает риск кровотечения, с учетом индивидуальных особенностей пациента и хирургических факторов (большая длительная операция, операция с комбинированным переднезадним доступом), а также в соответствии с клинической оценкой, проводимой лечащим врачом [186, 187, 196].

Уровень убедительности рекомендации В (уровень достоверности доказательств – 2)

Комментарии: для оценки индивидуального риска развития ВТЭО целесообразно использовать шкалу Каприни (Приложение Г9).

- Взрослым пациентам с высоким риском кровотечения рекомендуется до операции применять механическую тромбопрофилактику, а первое введение низкомолекулярного гепарина из группы гепарина (АТХ код B01AB) отложить до достижения гемостаза (12–24 ч. после операции [194, 195, 188].

Уровень убедительности рекомендации С (уровень достоверности доказательств – 5).

- В случае поступления пациента с ограничением двигательной активности, в том числе по поводу геми- и тетрапареза/-паралича рекомендовано начать фармакологическую профилактику ВТЭО в дооперационном периоде [189].

Уровень убедительности рекомендации С (уровень достоверности доказательств – 5)

- При проведении фармакопрофилактики ВТЭО у детей рекомендуется рассмотреть возможность применения #эноксапарина натрия** (при возрасте менее 2 мес: 0,75 мг/кг каждые 12 ч, старше 2 мес: 0,5 мг/кг каждые 12 ч) или гепарина натрия** [191, 184].

Уровень убедительности рекомендации С (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарии: В педиатрической практике не существует стандартизированного и валидированного инструмента оценки риска тромбопрофилактики [190].

- Детям рекомендуется выполнение механической профилактики тромбоэмболических осложнений [204].

Уровень убедительности рекомендации С (уровень достоверности доказательств – 5)

- Рекомендуется использование протоколов отлучения от респиратора и экстубации трахеи в отделениях реанимации и интенсивной терапии для критических пациентов с обязательным контролем СО2. Возможна необходимость продолжительной ИВЛ после операции, а в некоторых обстоятельствах вероятность наложения трахеостомы. Экстубация и переход к НИВЛ всегда должны планироваться как промежуточный этап для возвращения к дооперационной системе дыхательной поддержки. Ателектаз, гиповентиляция и застой бронхолегочного секрета могут стать причинами гипоксемии. Дополнительную оксигенацию необходимо проводить с осторожностью: следует иметь в виду, что можно пропустить гиперкапнию и, соответственно, позже начать лечение ее причин. Кислород не использовать без НИВЛ и только под контролем КЩС. [36, 39, 106, 107, 108].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 4).

Комментарии: экстубацию трахеи у пациентов с НМБ рекомендуется выполнять при полном контроле над бронхиальной секрецией и достижением нормальных или пограничных значений SpO2 на атмосферном воздухе или на фоне НИВЛ. При высоком риске респираторных осложнений применение протокола, основанного на комбинации неинвазивной легочной вентиляции с методами активного стимуляции кашля.

- Рекомендуется: пациентам после оперативной коррекции деформации позвоночника в ранний период (1 и 2 этапы) реабилитации рассмотреть возможность ранней экстубации и дыхательной поддержки аппаратом неинвазивной искусственной вентиляции легких (НИВЛ) или аппаратом ИВЛ в режиме CPAP-терапии (Continuous Positive Airway Pressure – метод коррекции остановок дыхания во сне, заключающийся в создании постоянного положительного давления в дыхательных путях) [93-108, 112-114].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 3).

Комментарии: CPAP-терапия (Continuous Positive Airway Pressure) – метод коррекции остановок дыхания во сне, заключающийся в создании постоянного положительного давления в дыхательных путях).

- Рекомендуется лежачим пациентам со СМА 5q, МДД, миопатиями и миодистрофиями с респираторными нарушениями после оперативной коррекции деформации позвоночника в раннем периоде реабилитации (1 и 2 этапы) использовать механический инсуффлятор-аспиратор для профилактики легочных осложнений и гиповентиляции [39, 111-114].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

- Рекомендуется пациентам после оперативной коррекции деформации позвоночника в ранний период реабилитации (1 и 2 этапы) оценить эффективность обезболивания [110, 112, 113].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: рекомендуется у детей старше 1 года использовать эпидуральную анестезию раствором ропивакаина гидрохлорида** Раствор для инъекций 2 мг/1 мл с введением через инфузомат (Насос инфузионный) (консенсус авторов КР). Основные аспекты периоперационного ведения пациентов с нервно-мышечными заболеваниями детально изложены в проекте клинических рекомендаций Общероссийской общественной организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов» России «Периоперационное ведение пациентов с нервно-мышечными заболеваниями (проект)» и в Приложении Б2 [176].

- Рекомендуется: пациентам после оперативной коррекции деформации позвоночника в ранний период (1 и 2 этапы) реабилитации выполнять раннюю вертикализацию в положении сидя [95, 96, 113].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

- Рекомендуется: пациентам после оперативной коррекции деформации позвоночника в ранний период (1 и 2 этапы) реабилитации выполнить КТ грудного и поясничного отделов позвоночника и грудной клетки с целью контроль положения имплантов и оценки состояния легких [95, 96].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

- Рекомендуется: пациентам с противопоказаниями к ортезированию и оперативной коррекции деформации позвоночника рассмотреть подбор индивидуальных кресел-колясок модульного типа в концепции постурального менеджмента [95, 96, 111, 118, 119].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: в качестве альтернативы индивидуальным креслам-коляскам модульного типа могут применяться индивидуально изготовленные ложементы с возможностью крепления к колесной базе.

4. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, медицинские показания и противопоказания к применению методов медицинской реабилитации, в том числе основанных на использовании природных лечебных факторов

- Пациентам с нервно-мышечным сколиозом рекомендован комплекс методик по медицинской реабилитации пациента с заболеванием опорно-двигательной системы, направленный на улучшение двигательных функций (в особенности поддержания положения туловища и передвижения в инвалидной коляске), улучшение дыхательной функции и толерантности к физической нагрузке, профилактику боли, вызванной спастичностью и/или соприкосновением ребер с гребнем подвздошной кости, улучшение самообслуживания и других повседневных жизненных функций [121, 122].

Уровень убедительности рекомендации С (уровень достоверности доказательств – 5).

- Рекомендовано с целью улучшения жизнедеятельности всем пациентам с нервно-мышечным сколиозом при консервативном и (или) оперативном лечении проведение медицинской реабилитации на всех её этапах, включающей физические упражнения [49, 123-125]

Уровень убедительности рекомендации В (уровень достоверности доказательств – 1),

корсетирование (только при консервативном лечении) [32, 47, 48, 49, 53, 56, 57].

Уровень убедительности рекомендации С (уровень достоверности доказательств – 4)

(см. раздел "Консервативное лечение"), гидрокинезотерапию, массаж, физиотерапию и рефлексотерапию [49, 131].

Уровень убедительности рекомендации С (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарии: Корсетирование рекомендуется только при отсутствии показаний к хирургическому лечению и/или при наличии ограничений к хирургической коррекции сколиоза у детей: ИМТ <12; остеопения (Z-критерий <-3 SD) (см. раздел "Консервативное лечение") [52, 53, 48, 56, 51, 55]. Не рекомендуется корсетирование у пациентов, перенесших хирургическую коррекцию по поводу нервно-мышечного сколиоза. При современных методах лечения применение корсетов является избыточным и может отрицательно дыхательной функции, особенно в раннем послеоперационном периоде [122].

- Рекомендован осмотр врача физической и реабилитационной медицины (ФРМ) всем пациентам с нервно-мышечным сколиозом при консервативном и (или) оперативном лечении проведение медицинской реабилитации на всех её этапах [32, 53, 47, 48, 49, 56, 57].

Уровень убедительности рекомендации С (уровень достоверности доказательств – 5).

- Рекомендовано привлечение cпециалиста по эргореабилитации (эргоспециалист) при проведение медицинской реабилитации на всех её этапах, для согласования комплекса физические упражнения, использования ТСР [32, 53, 47, 48, 49, 56, 57, 171, 172] с целью улучшения жизнедеятельности.

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

- Рекомендовано всем пациентам с нервно-мышечным сколиозом при проведении реабилитационных мероприятий формулировать реабилитационный диагноз на основе Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) c целью оптимизации программы реабилитации и повышения эффективности медицинской реабилитации [143-147].

Уровень убедительности рекомендации С (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарий: постановка реабилитационного диагноза с помощью МКФ занимает центральное место при планировании реабилитации [135-139].

- Рекомендовано всем пациентам с нервно-мышечным сколиозом проводить мероприятия по медицинской реабилитации с участием специалистов мультидисциплинарной реабилитационной команды специалистов (МДРК) с целью улучшения активности и участия и качества жизни в целом [122, 140-144].

Уровень убедительности рекомендации С (уровень достоверности доказательств – 3).

- Корсетирование рекомендуется только при отсутствии показаний к хирургическому лечению и/или при наличии ограничений к хирургической коррекции сколиоза у детей: ИМТ <12; остеопения (Z-критерий <-3 SD) (см. раздел "Консервативное лечение") [52, 53, 48, 56, 51, 55].

Уровень убедительности рекомендации С (уровень достоверности доказательств – 4).

- Не рекомендуется корсетирование у пациентов, перенесших хирургическую коррекцию по поводу нервно-мышечного сколиоза [122].

Уровень убедительности рекомендации С (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: при современных методах лечения применение корсетов является избыточным и может отрицательно дыхательной функции, особенно в раннем послеоперационном периоде [122].

- Рекомендуется всем пациентам с нервно-мышечным сколиозом во время корригирующего лечения корсетами на всех этапах медицинской реабилитации продолжать занятия физическими упражнениями с целью улучшения функционального состояния мышц и психологического состояния [122, 125, 51, 145-147].

Уровень убедительности рекомендации В (уровень достоверности доказательств – 2).

- Рекомендуется всем пациентам с нервно-мышечным сколиозом при консервативном лечении и в послеоперационном периоде на всех этапах медицинской реабилитации проведение физической реабилитации, включающей выполнение регулярных физических упражнений [125, 145, 146, 148, 149], занятия физическими упражнениями по методике К. Шрот [123] в комбинации с упражнениями на стабилизацию позвоночника [123] с целью профилактики прогрессирования сколиоза, улучшения показателей активности и участия и качества жизни [123].

Уровень убедительности рекомендации С (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: Физические упражнения полезны для поддержания и улучшения переносимости физической нагрузки у пациентов с нервно-мышечными расстройствами. Физические упражнения включают в себя упражнения для сердечно–сосудистой системы, которые могут повысить выносливость и ограничить вероятность сердечно-легочных осложнений [145]. Упражнения для тренировки и укрепления мышц, участвующих в поддержании равновесия туловища и манипуляциях верхними конечностями, также приводят к заметному улучшению переносимости физической нагрузки и функциональной независимости у некоторых пациентов с нервно-мышечными заболеваниями [147, 150, 151]. Физическая реабилитация не оказывает достоверного влияния на прогрессирование деформации позвоночника у пациентов с нервно-мышечными заболеваниями, однако эффективно в улучшении или поддержании активного функционирования. Поэтому в период нехирургического лечения важно постоянное наблюдение и оценка прогрессирующей деформации позвоночника [125].

- Рекомендуется всем пациентам с нервно-мышечным сколиозом, нуждающихся в инвалидной коляске, использование приспособлений для сидения в инвалидной коляске с целью предупреждения усиления деформации позвоночника, профилактики пролежней, улучшения поддержки туловища и функциональной активности [122, 139, 149, 58].

Уровень убедительности рекомендации С (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: использование приспособлений для сидения в инвалидной коляске могут быть эффективны в профилактике прогрессирования сколиоза, предотвращения формирования пролежней и для повышения комфорта пребывания в положении сидя [122, 58]. Приспособления для инвалидного кресла могут включать различные вставки, боковые опоры для грудной клетки, плечевые или поясные ремни безопасности, опоры для ног и шеи, а также подкладки между бедрами [122]. Исследование Holmes K.J. и соавт. [58] показало, что размещение 3-точечной системы боковых поддерживающих подушек обеспечивало более симметричное положение туловища и снижение выраженности деформации позвоночника у пациентов с ЦП.

- Рекомендуется всем пациентам, перенесшим хирургическую коррекцию по поводу нервно-мышечного сколиоза, передвижение в инвалидной коляске со 2-5-го дня после оперативного вмешательства [2, 36, 37].

Уровень убедительности рекомендации С (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: из-за изменения положения сидя инвалидная коляска нуждается в адаптации. Следует позаботиться о том, чтобы процедуры по реализации адаптации инвалидной кресла-коляски были начаты своевременно под контролем cпециалиста по эргореабилитации (эргоспециалиста). Кресло-коляска должна быть адаптировано таким образом, чтобы обеспечить максимальный комфорт и равновесие туловища и головы в положении сидя [122].

- Рекомендуется всем пациентам, перенесшим хирургическую коррекцию по поводу нервно-мышечного сколиоза, проводить профилактику инфекций дыхательных путей и пролежней, уход за ранами, нутритивную поддержку и симптоматическую обезболивающую терапию [122, 153, 154].

Уровень убедительности рекомендации С (уровень достоверности доказательств – 5).

- Рекомендуется всем пациентам, перенесшим хирургическую коррекцию по поводу нервно-мышечного сколиоза, избегать в раннем, позднем и отдаленном послеоперационном периодах в срок до 9 месяцев на всех этапах медицинской реабилитации избегать наклоны и скручивание туловища, сгибание бедра более чем на 90° [122].

Уровень убедительности рекомендации С (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: в связи с тем, что процесс заживления костного сращения после операции занимает от 3 до 9 месяцев, в этот период не допускаются наклоны и скручивание туловища, сгибание бедра более чем на 90° [122].

- Рекомендуется в раннем послеоперационном периоде всем пациентам, перенесшим хирургическую коррекцию по поводу нервно-мышечного сколиоза, использование вертикализатора наклонного [122].

Уровень убедительности рекомендации С (уровень достоверности доказательств – 5).

- Рекомендуется перед выпиской из хирургического стационара предоставить всем пациентам, перенесшим хирургическую коррекцию по поводу нервно-мышечного сколиоза, инструкции по переходу из положения лежа в положение сидя и по пребыванию в положении сидя [122].

Уровень убедительности рекомендации С (уровень достоверности доказательств – 5).

- Рекомендуется всем пациентам, перенесшим хирургическую коррекцию по поводу нервно-мышечного сколиоза и нуждающихся в медицинской реабилитации в условиях дневного стационара или амбулаторно, при наличии факторов, ограничивающих возможности пациента получить такую медицинскую реабилитацию (включая случаи проживания пациента в отдаленном от медицинской организации населенном пункте, ограничения в передвижении пациента), организация прохождения медицинской реабилитации на дому, в том числе с использованием телемедицинских информационно-коммуникационных систем [122].

Уровень убедительности рекомендации С (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: медицинскую реабилитацию на дому организует медицинская организация, к которой прикреплен пациент для получения первичной медико-санитарной помощи.

На период проведения медицинской реабилитации в домашних условиях могут быть предоставлены видеоролики с демонстрацией корректного выполнения физических упражнений дома [122].

- Рекомендуется всем старше 2 лет пациентам с нервно-мышечным сколиозом при наличии спастичности применение ботулинического токсина типа A** [121, 155-157] (см. раздел "Консервативное лечение").

Уровень убедительности рекомендации С (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: данные об эффективности ботулинического токсина типа А неоднозначные. Nuzzo RM. и соавт. [155] сообщили, что инъекция ботулинического токсина типа A** у пациентов нервно-мышечным сколиозом при ЦП, которые нуждались в отсрочке операции, повысила эффективность дальнейшего хирургического лечения и остановила прогрессирование сколиоза. Kotwicki T. и соавт. [121] отметили эффективность ботулинического токсина типа А** для снижения выраженности болевого синдрома, развивающегося вследствие спастичности.

Напротив, в проспективном рандомизированном тройном слепом исследовании не было показано эффективности ботулинического токсина типа А** в снижении радиологических и клинических проявлений сколиоза у детей с ЦП, за исключением первоначальной субъективной, но положительной оценки эффекта родителями пациентов [158]. Su YC и соавт. [159] в систематическом обзоре с применением мета-анализа не смогли сделать однозначный вывод касательно эффективности применения ботулинического токсина типа А** у пациентов с нервно-мышечным сколиозом из-за высокой неоднородности результатов между исследованиями и небольшого размера выборки. Для изучения эффективности ботулинического токсина типа А** при лечении сколиоза следует провести больше рандомизированных контролируемых исследований с соответствующим выбором мышц-мишеней и стандартизированной оценкой результатов [159].

- Рекомендуется всем пациентам с нервно-мышечным сколиозом на всех этапах медицинской реабилитации проведение физиотерапии при отсутствии противопоказаний. В некоторых исследованиях отмечена эффективность электростимуляции, магнитотерапии, низкочастотного электростатического поля и диадинамической электронейростимуляции при нервно-мышечном сколиозе [160-163].

Уровень убедительности рекомендации С (уровень достоверности доказательств – 5).

- Рекомендовано всем пациентам с нервно-мышечным сколиозом на втором и третьем этапах медицинской реабилитации проведение гидрокинезотерапии с целью улучшения показателей активности и участия, дыхательной функции и качества жизни [161, 164-169].

Уровень убедительности рекомендации С (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: в некоторых исследованиях рекомендуется проводить гидрокинезотетарию, включающую различные виды упражнений, аэробику (растяжку, силовые упражнения и тренировку устойчивости), в теплой (выше 30 °C) мелкой воде (по грудь) [165, 166].

- Рекомендуется всем пациентам с нервно-мышечным сколиозом на втором и третьем этапах медицинской реабилитации использование мануальной терапии с целью снижения выраженности сколиоза и болевого синдрома [161, 168, 169].

Уровень убедительности рекомендации С (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: в исследовании Шаймурзина М.Р. и соавт. [168] показана эффективность мануальной терапии (приемы мобилизации и постизометрической релаксации) в замедлении прогрессирования двигательных нарушений и степени тяжести сколиотической деформации позвоночника у детей со СМА.