28.12.2024

28.12.2024

Предикторы травмы и факторы риска повреждений дистального сухожилия двуглавой мышцы плеча

Повреждения дистального сухожилия двуглавой мышцы плеча составляют 3% от всех сухожильных травм двуглавой мышцы и встречаются с частотой 1,2-5,4 случая на 100 000 в год

Повреждения дистального сухожилия двуглавой мышцы плеча (далее -

ДСДМП) составляют 3% от всех сухожильных травм двуглавой мышцы и встречаются с

частотой 1,25,4 случая на 100 000 в год [1.]. Объединенные общим паратеноном

короткая и длинная головки сухожилия повреждаются парциально (<50%

поперечного сечения) и полнослойно, крайне редко встречается авульсионный

вариант с кортикальным фрагментом [2., 3.]. Повреждение сухожилия происходит во

время спонтанного эксцентрического воздействия сил на согнутый под углом 90

градусов локтевой сустав в момент разгибания и сопровождается мощной мышечной

ретракцией [4.]. Отмечается отсутствие распределения типов повреждения по

половому признаку, однако абсолютным большинством травмированных являются

мужчины с ранжированием возраста от 40 до 50 лет, связанные с физическим

трудом, спортом, а также военнослужащие [4.-6.].

В патогенетическом плане данным повреждениям предшествует ряд

факторов. Так, например, в момент ротации предплечья из положения супинации к

пронации происходит сужение проксимального радиоульнарного пространства (далее

- ПРУП) на <45%, что приводит к механическому импиджменту ДСДМП без усилия

окружающих мышц, что является причиной повреждения единичных волокон [2,7.].

Гистопатологические исследования

U. Fredberg и K. Stengaard-Pedersen (2008) показывают наличие в культе ДСДМП и

лучевой бугристости повышенное содержание протеогликанов (PG), коллагена типа

III (CTX-III), матриксной металлопептидазы-1 и матриксной металлопептидазы-3

(MM- 1, MM-3), которые указывают на ранее существовавшую тендинопатию. Таким

образом, динамическое изменение показателей ПРУП, сложность изометрии и наличие

циклических нагрузок способствуют формированию зоны гиповаскуляризации и

гипооксигенации тканей ДСДМП, являясь вторичной причиной повреждения

сухожильных волокон [8.].

Несмотря на неоднократное изучение факторов риска повреждений

ДСДМП, небольшие выборки пациентов и редкость нозологии обусловливают

расширение анализируемых показателей и обоснованного определения предикторов.

Предикторы в данной работе - это прогностический параметр, который влияет как

на диагностический поиск, так и на выбор тактики лечения. Так, табакокурение

приводит к 7-кратному увеличению риска дегенеративных повреждений сухожильной

ткани в области «анатомического оттиска» лучевой бугристости, в общий перечень

также включают высокий индекс массы тела (далее - ИМТ), сахарный диабет (далее

- СД), использование анаболических андрогенных стероидов (производные

андростана АТХ группа А14АА: Метандиенон, Данабол и иные, эстрена АТХ

группаА14АВ), кортикостероидную локальную терапию,

статины (ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы) и предшествующие травме тендинопатии

(двуглаво-лучевой бурсит) [4., 9., 10.].

Несмотря на редкость повреждений ДСДМП в популяции трудоспособного

населения, они способны существенно повлиять на качество жизни и привести к

снижению максимальной силы супинации на 40% (диапазон 26-60%), сгибания на 20%

(диапазон 040%), пронации 24% и 10% в нейтральном положении [3., 6.]. В связи с

этим консервативные методы лечения используются чаще у гериатрического

контингента, отличающегося высокой коморбидностью, или среди пациентов с

ограниченным запросом на функциональную активность [6.].

Хирургические методы распространены в активных категориях

населения с полнослойным вариантом повреждения ДСДМП, сопровождаются отличными

функциональными результатами и высоким уровнем субъективной удовлетворенности

по шкалам VAS, DASH, AS Reference source not found. И все же

современные систематические обзоры реинсерции ДСДМП сообщают о частоте 25% в

целом и 4,6% серьезных осложнений. К наиболее распространенным осложнениям

можно отнести транзиторную нейропатию заднего межкостного нерва (PIN),

латерального кожного нерва предплечья (LABCN), повторное повреждение сухожилия

и синостозирование ПРУП [2., 7.]. Подробно описаны несколько хирургических

доступов: обширного Dobbie или малоинвазивных Boyd-Anderson, anterior «double incision» approach (далее - ADIA).

Изучены различные способы реинсерции культи к области «анатомического оттиска»,

направленные на снижение контакта с нейровазальными структурами зоны fossa

cubitalis [12., 13.]. Однако единых подходов к методу лечения в настоящее время

нет.

Накопленные данные полезны для лечения пациентов с повреждениями

ДСДМП, и все же существует острый недостаток исследовательских работ, в которых

бы определялись предикторы травмы и были структурированы факторы риска

повреждения сухожилия при реализации этих предикторов.

Цель исследования: определить предикторы травмы и факторы риска

повреждений сухожилия двуглавой мышцы плеча при реализации этих предикторов.

Материалы и методы исследования.

В

период 2012-2022 гг. на базе ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава

России было проведено ретроспективное одноцентровое сравнительное когортное

исследование 98 историй болезни пациентов, находившихся на амбулаторном и

стационарном лечении.

Когорта данного исследования составила 98 пациентов и была

разделена на группы хирургического (Ns=38) и консервативного лечения (Nc=20), а

также группу нетравмированных пациентов с наличием дегенеративно-дистрофических

изменений

локтевого

сустава (Nh=40), т.е. группу сравнения. Ранжирование по возрасту составило 2958

лет (МЕД [Q1;Q3] - 43 [33; 53] года). Критериями включения в исследование

являлись все виды повреждений ДСДМП, соответствующие градациям анатомических

изменений по классификациям L. Perera (2012) и J. Fuente (2018), возраст >20

и <60 лет, вид травматизма (бытовой, спортивный, производственный), временной

интервал с момента травмы (1 год), половая принадлежность (мужчины), метод

лечения, осложнения. Критерии невключения: возраст <20 и >60 лет,

отсутствие признаков повреждения ДСДМП по вышеуказанным классификациям,

эпилепсия и психические расстройства, жизнеугрожающие состояния. Критерии

исключения: сердечно-сосудистые заболевания острого периода, септические

осложнения мягких тканей локтевого сустава.

Ограничениями исследования были

редкая патология, контингент исследования, данные одного центра за 10 лет. Все

пациенты обращались на прием с жалобами на боль, экхимозы fossa cubitalis,

снижение максимальной силы супинации/пронации/сгибания и контрактуру локтевого

сустава.

В группах исследования Ns и Nc диагностика и лечение проводились

согласно разработанному алгоритму [14.]. Измерения ПРУП, объема повреждения

сухожилия и вовлеченности двуглавого апоневроза (lacertus fibrosus), степени

жировой дегенерации мышечного брюшка выполнялись методом сравнительной УЗД

(волярным и тыльным доступом). Всего было выполнено 58 пациентам 47 (81%)

УЗ-исследований: 31 (81%) в группе Ns, 16 (80%) в группе Nc в качестве

первичного исследования, а также 38 (100%) пациентам группы Ns и 20 (100%)

группы Ns на контрольном осмотре через 6 недель после лечения. МРТ проводилась

в 10 случаях (17%) 1,5 Тл, в 5 (20%) клинических случаях группы Nc и у 5 (13%)

пациентов группы Ns. Всего было выполнено 98 пациентам 120 рентгенографических

исследований: 38 в группе Ns, 40 в группе Nc и 42 в группе сравнения Nh - с

целью сравнительного анализа ПРУП, определения наличия

дегенеративнодистрофических изменений локтевого сустава (остеоартроз,

гетеротопические оссификаты 3%), выявления ранее перенесенных травм

(консолидированные переломы головки, проксимальной трети диафиза локтевой и/или

лучевой кости 7%). Антропометрические данные потребовали проведения

сравнительной гориометрии, измерения показателей силы (кистевой динамометр

ДК-100) и объемов тканей сегмента плечо - предплечье на 3 уровнях.

Консервативное лечение проводилось 20 пациентам при парциальных

повреждениях ДСДМП без мышечной ретракции, <20 и >60 лет,

интеллектуального труда, с высоким индексом коморбидности CCI (Charlson >3

баллов), наличием выраженного остеопороза по данным денситометрии (Т-критерий

>-2,5), а также пациентам с длительным приемом кортикостероидов или иной

гормональной терапией.

В 38 случаях пациентам с полнослойным повреждением и любой

степенью мышечной ретракции потребовалась реинсерция ДСДМП в сочетании открытых

и малоинвазивных доступов, способов и видов имплантатов. В 63% случаев

оперированным выполнялся анатомический способ реинсерции методом интраканальной

фиксации пуговицей (Dobbie, Boyd-Anderson, ADIA), в 37% случаев применялся

способ неанатомический (Boyd-Anderson).

Послеоперационный период в 38 случаях

протекал без септических осложнений. Средний срок госпитализации составил 2,5

койко-дня. Длительность нетрудоспособности у пациентов консервативного лечения

(Nc) составила 33,5±0,5 дня, в группе хирургического лечения (Ns) - 45,5±0,71 дня.

Все 98 пациентов данного исследования оценивались по 21 показателю

в трех контрольных точках: однократно до и дважды после проведенного лечения -

через 6, 36 месяцев для Ns и Nc. В группе сравнения Nh была соблюдена

преемственность. Характеристики исследуемых показателей (ковариаты) были

разделены по типам факторов риска повреждений сухожилия ДСДМП при реализации

первичного предиктора травмы на поведенческий, генетический, лекарственный,

клинический для проведения проверки статистических гипотез (табл. 1) [15.].

Таблица 1

Характеристики показателей

(ковариат) в исследуемых группах, послужившие материалом для настоящего

исследования

|

Показатели

(ковариаты)

|

Ns=38

|

Nc=20

|

Nh=40

|

р, коррекция p

|

|

Поведенческие

|

|

ИМТ>30,

|

-

|

-

|

-

|

Nh-Nc: >0.999, >0.999

|

|

кол-во/%

|

9 / 24%

|

2 / 10%

|

5 / 12%

|

Nh-Ns: 0.245, 0.736

|

|

[95% ДИ1**

|

[13%;

39%]

|

[3%; 30%]

|

[5%; 26%]

|

Nc-Ns: 0.299, 0.736

|

|

Курение,

|

-

|

-

|

-

|

Nh-Nc: 0.418, 0.836

|

|

кол-во/%

|

13 / 34%

|

9 / 45%

|

23 / 58%

|

Nh-Ns: 0.045*, 0.134

|

|

[95% ДИ]*

|

[21%;

50%]

|

[26%;

66%]

|

[42%;

71%]

|

Nc-Ns: 0.570, 0.836

|

|

Лекарственные

|

|

Анабол.

стероиды,

|

-

|

-

|

-

|

Nh-Nc: >0.999,>0.999

|

|

кол-во

/ %

|

6 / 16%

|

4 / 20%

|

7 / 18%

|

Nh-Ns: >0.999,>0.999

|

|

[95% ДИ]**

|

[7%;

30%]

|

[8%; 42%]

|

[9%; 32%]

|

Nc-Ns: 0.724, >0.999

|

|

Кортикостер.

тер.,

|

-

|

-

|

-

|

Nh-Nc: 0.416, 0.416

|

|

кол-во

/ %

|

5 / 13%

|

7 / 35%

|

19 / 48%

|

Nh-Ns: 0.001*,0.004*

|

|

[95% ДИ]*

|

[6%;

27%]

|

[18%;

57%]

|

[33%;

63%]

|

Nc-Ns: 0.086, 0.172

|

|

Генетические

|

|

Соматотип:

|

-

|

-

|

-

|

-

|

|

Астеник

- А*

|

А

- 3/7.9%

|

А - 6/30%

|

А-11/27.5%

|

Nh-Nc: >0.999, >0.999

|

|

Гиперстеник

- Г*

|

Г-11/28.9%

|

Г - 7/35%

|

Г-16/40%

|

Nh-Ns: 0.018*, 0.054

|

|

Нормостеник

- Н*

|

Н-24/63.2%

|

Н - 7/35%

|

Н - 13/32.5%

|

Nc-Ns: 0.049*, 0.099

|

|

Клинические

|

|

Контрактура

|

-

|

-

|

-

|

Nh-Nc: <0.001*, 0.002*

|

|

сустава,

кол-во / %

|

38

/ 100%

|

18 / 90%

|

18 / 45%

|

Nh-Ns: <0.001*, <0.001*

|

|

[95% ДИ]*

|

[91%;

100]

|

[70%;

97%]

|

[31%;

60%]

|

Nc-Ns:0.115, 0.115

|

|

Тест

Ruland,

|

-

|

-

|

-

|

Nh-Nc: <0.001*, <0.001*

|

|

кол-во

/ %

|

38

/ 100%

|

19 / 95%

|

11 / 28%

|

Nh-Ns: <0.001*, <0.001*

|

|

[95% ДИ]*

|

[91%;100]

|

[76%;

99%]

|

[16%;

43%]

|

Nc-Ns: 0.345, 0.345

|

|

Тест

O’Driscoll,

|

-

|

-

|

-

|

Nh-Nc: <0.001*, <0.001*

|

|

кол-во

/ %

|

38

/ 100%

|

19 / 95%

|

2 / 5%

|

Nh-Ns: <0.001*, <0.001*

|

|

[95% ДИ]*

|

[91%;100]

|

[76%;

99%]

|

[1%; 17%]

|

Nc-Ns: 0.345, 0.345

|

|

Гипотрофия

мышц,

|

-

|

-

|

-

|

Nh-Nc: 0.023*, 0.045*

|

|

кол-во

/ %

|

38

/ 100%

|

19 / 95%

|

27 / 68%

|

Nh-Ns: <0.001*, <0.001*

|

|

[95% ДИ]*

|

[91%;100]

|

[76%;

99%]

|

[52%;

80%]

|

Nc-Ns: 0.345, 0.345

|

|

Отек,

|

-

|

-

|

-

|

Nh-Nc: 0.008*, 0.017*

|

|

кол-во/%

|

38

/ 100%

|

18 / 90%

|

22 / 55%

|

Nh-Ns: <0.001*, <0.001*

|

|

[95% ДИ]*

|

[91%;

1001

|

[70%;

97%]

|

[40%;

69%]

|

Nc-Ns: 0.115, 0.115

|

|

Возраст,

лет

|

41.5

|

44

|

43

|

Nh-Nc: 0.677, >0.999

|

|

МЕД

[Q1;Q3]

|

[36;48]

|

[38.3; 52]

|

[33; 53]

|

Nh-Ns: 0.992, >0.999

|

|

СРЕД±СО

|

42.55±8.05

|

44±11.06

|

42.77±12.2

|

Nc-Ns: 0.567, >0.999

|

|

(МИН - МАКС)**

|

(29-58)

|

(23-65)

|

(23-64)

|

-

|

|

Сторона

травм. в/к:

|

-

|

-

|

-

|

Nh-Nc: 0.416, 0.416

|

|

Л

- левая*

|

Л 25/65.8%

|

Л 7/35%

|

Л 19/47.5%

|

Nh-Ns: 0.116, 0.233

|

|

П

- правая*

|

П 13/34.2%

|

П 13/65%

|

П 21/52.5%

|

Nc-Ns: 0.030*, 0.091

|

|

Д

- доминантная*

|

Д 20/52.6%

|

Д 13/65%

|

-

|

Nc - Ns: 0.414,0.414

|

|

Сужение

ПРУП,

|

-

|

-

|

-

|

Nh-Nc: 0.343, 0.343

|

|

кол-во

/ %

|

38

/ 100%

|

17 / 85%

|

28 / 70%

|

Nh-Ns: <0.001*, <0.001*

|

|

[95% ДИ]*

|

[91%;

100]

|

[64%;

95%]

|

[55%;

82%]

|

Nc-Ns: 0.037*, 0.074

|

|

Кубартроз,

|

|

|

|

Nh-Nc: 0.409, >0.999

|

|

кол-во

/ %

|

20 / 53%

|

13 / 65%

|

20 / 50%

|

Nh-Ns: 0.825, >0.999

|

|

[95% ДИ]**

|

[37%;

68%1

|

[43%;

82%]

|

[35%;

65%]

|

Nc-Ns: 0.414, >0.999

|

|

VAS>2,

|

6

|

7

|

0

|

Nh-Nc: <0.001*, <0.001*

|

|

МЕД

[Q1;Q3]

|

[4.25; 7]

|

[6; 8]

|

[0; 1.25]

|

Nh-Ns:<0.001*, <0.001*

|

|

СРЕД±СО

|

5.74±1.86

|

6.95±1.54

|

0.82±1.24

|

Nc-Ns: 0.019*, 0.019*

|

|

(МИН - МАКС)*

|

(1-9)

|

(3-9)

|

(0-4)

|

-

|

|

DASH>30,

|

71

|

86

|

22

|

Nh-Nc: <0.001*, <0.001*

|

|

МЕД

[Q1;Q3]

|

[5;8]

|

[7; 8]

|

[1; 3]

|

Nh-Ns:<0.001*, <0.001*

|

|

СРЕД±СО

|

6.37±1.84

|

7.4±1.76

|

2.14± 1.1

|

Nc-Ns: 0.012*, 0.012*

|

|

(МИН - МАКС)*

|

(1-9)

|

(2-9)

|

(1-5)

|

-

|

|

ASES<80,

|

35

|

28

|

90

|

Nh-Nc: <0.001*, <0.001*

|

|

МЕД

[Q1;Q3]

|

[25; 45]

|

[19.5;32.5]

|

[82;94.25]

|

Nh-Ns: <0.001*, <0.001*

|

|

СРЕД±СО

|

36.92±14.7

|

30.05±14.97

|

87.88±8.32

|

Nc-Ns: 0.053, 0.053

|

|

(МИН - МАКС)*

|

(15-68)

|

(10-72)

|

(68-98)

|

-

|

|

Спортивная

травма,

|

-

|

-

|

-

|

Nh-Nc: 0.785, >0.999

|

|

кол-во/

%

|

20 / 53%

|

11 / 55%

|

19 / 48%

|

Nh-Ns: 0.821, >0.999

|

|

[95%ДИ]**

|

[37%;

68%]

|

[34%;

74%]

|

[33%;

63%]

|

Nc-Ns: >0.999,>0.999

|

|

Производственная

|

-

|

-

|

-

|

Nh-Nc: 0.780, >0.999

|

|

травма,

кол-во/ %

|

13 / 34%

|

8 / 40%

|

14 / 35%

|

Nh-Ns: >0.999, >0.999

|

|

[95%ДИ]**

|

[21%;

50%]

|

[22%;

61%]

|

[22%;

50%]

|

Nc-Ns: 0.776, >0.999

|

|

Бытовая

травма,

|

-

|

-

|

-

|

Nh-Nc: 0.186, 0.558

|

|

кол-во/

%

|

7 / 18%

|

2 / 10%

|

11 / 28%

|

Nh-Ns: 0.424, 0.849

|

|

[95%ДИ]**

|

[9%;

33%]

|

[3%; 30%]

|

[16%;

43%]

|

Nc-Ns: 0.476, 0.849

|

Символом «*» обозначены статистически значимые предикторы,

«**»

- статистически значимые предикторы отсутствуют Выборочные

распределения непрерывных показателей исследовались на согласие с законом

нормального распределения критерием Шапиро-Уилка. Показатели с нормальным

распределением не выявлены, поэтому сравнение проводилось непараметрическим U-

критерием Манна-Уитни с коррекцией ошибки множественного сравнения критерием

Бенджамини-Хохберга.

Непрерывные показатели описывались в виде медианы [первый квартиль: третий

квартиль] (МЕД [Q1; Q3], среднее ± стандартное отклонение (СРЕД ± СО),

минимальное - максимальное значения (МИН - МАКС). Бинарные показатели

количества событий описывались как количество событий и частоты с построением

95%-ного доверительного интервала по формуле Вилсона (n, % [95% ДИ]). У категориальных

показателей описывались количество пациентов и частота в каждой категории.

Бинарные и категориальные показатели сравнивались точным двусторонним критерием

Фишера.

Определение показателей в качестве предикторов (прогностических

факторов) травмы и факторов риска повреждения сухожилия ДСДМП при их реализации

проводилось построением моделей логистических регрессий.

Построением

однофакторных моделей выявлялись отдельные предикторы, ассоциированные с

целевым событием. Из совокупности ковариат с достигнутым уровнем значимости

p<0,3 в однофакторных моделях методами прямого и обратного шага строились

оптимальные по информационному критерию Акаике (AIC) модели многофакторной

логистической регрессии. Все модели прямого и обратного шага совпали. Для

формулы многофакторной модели логистической регрессии методами ROC-анализа

рассчитывался наилучший с точки зрения отношения чувствительности и

специфичности порог классификации, для которого строилась таблица соответствия

(сопряженности) и рассчитывались прогностические показатели чувствительности и

специфичности.

Проверка статистических гипотез проводилась при критическом уровне

значимости р=0,05, т.е. различие считалось статистически значимым, если

p<0,05. Все статистические расчеты проводились в программе RStudio (версия

2022.07.2+576, США) на языке R (версия 4.1.3 (2022-03-10), Австрия).

Результаты исследования и их обсуждение. При

построении однофакторных моделей логистической регрессии выявлены отдельные

значимые предикторы травмы и факторы риска повреждения сухожилия при реализации

предиктора, ковариаты с достигнутыми в однофакторных моделях уровнями

значимости p<0,3 приведены в таблице 2.

Таблица 2

Модели логистической регрессии пациентов с повреждением ДСДМП

|

Ковариаты

|

Однофакторные

модели

|

Многофакторная модель

|

|

ОШ [95% ДИ]

|

Р

|

ОШ [95% ДИ]

|

Р

|

|

DASH > 30*

|

4,02 [2,5; 8,17]

|

<0,001*

|

5,9 [2,96; 17,96]

|

<0,001*

|

|

Тест

Ruland*

|

150,3

[27,7; 2820]

|

<0,001*

|

-

|

-

|

|

Контрактура

сустава*

|

34,2

[8,94; 227,2]

|

<0,001*

|

-

|

-

|

|

Отек*

|

22,91

[6,0; 151,9]

|

<0,001*

|

-

|

-

|

|

VAS > 2*

|

5,5 [2,86; 18,28]

|

<0,001*

|

-

|

-

|

|

Гипотрофия

мышц*

|

27,4

[5,07; 511,5]

|

0,002*

|

-

|

-

|

|

Сужение

ПРУП*

|

7,86

[2,28; 36,59]

|

0,003*

|

-

|

-

|

Кортикостероидная

терапия*

|

0,29

[0,12; 0,69]

|

0,006*

|

0,07

[0,01; 0,53]

|

0,020*

|

|

Нормостеник*

|

2,38

[1,04; 5,64]

|

0,042*

|

5,16

[0,58; 69,5]

|

0,161

|

|

Бытовая

травма**

|

0,48

[0,18; 1,31]

|

0,153

|

0,13 [0; 1,79]

|

0,189

|

|

Астеник**

|

0,48

[0,18; 1,31]

|

0,153

|

-

|

-

|

Примечание. *-

статистически значимые предикторы, ** - статистически значимые предикторы

отсутствуют.

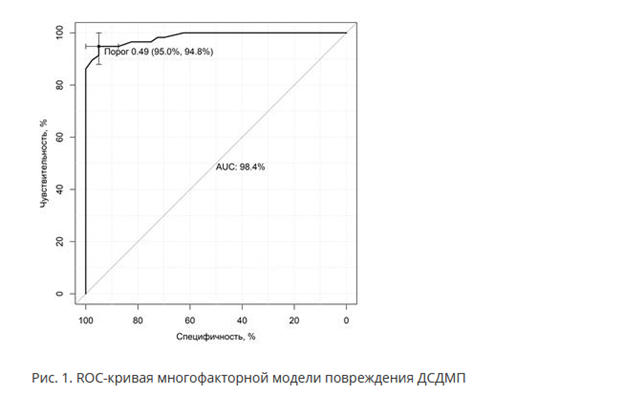

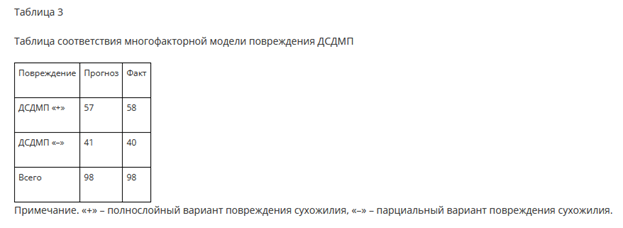

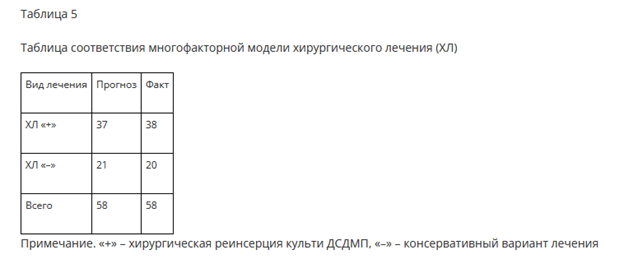

Построение многофакторной модели логистической регрессии выявило

мультипликативные значимые предикторы травмы и факторы риска повреждения

сухожилия при реализации предиктора, это значение шкалы DASH и введение

кортикостероидов в область локтевого сустава по поводу тендинита

(эпикондилита). Так, увеличение DASH на 1 балл повышало шансы повреждения ДСДМП

в 5,9 [2,96; 17,96] раза (p<0,001), а введение кортикостероидов в область

локтевого сустава ассоциировано с уменьшением шансов в 0,07 [0,01; 0,53] раза

(p=0,020). Также в однофакторную модель попали такие показатели, как

нормостеническое телосложение и бытовая травма, которые увеличивали шанс в 2,38

[1,04;5,64] раза (p=0,042*) и уменьшали шансы в 0,48 [0,18; 1,31] раза

(p=0,153) соответственно. Несмотря на то что в многофакторной модели их

значимость снижалась, алгоритмы отбора оставили эти показатели, улучшающие

значение интегрального информационного показателя Акаике (AIC). В

многофакторной модели с помощью ROC- анализа определены наилучшие с точки

зрения баланса показатели чувствительности (рис. 1)

·

Для исследования прогностических свойств многофакторной

модели прогноза повреждения ДСДМП составлена таблица соответствия (рис. 1,

табл. 3).

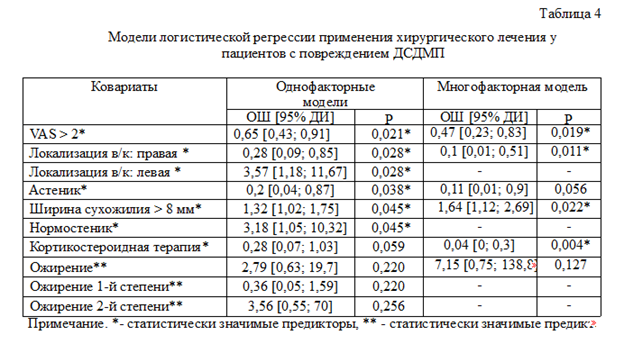

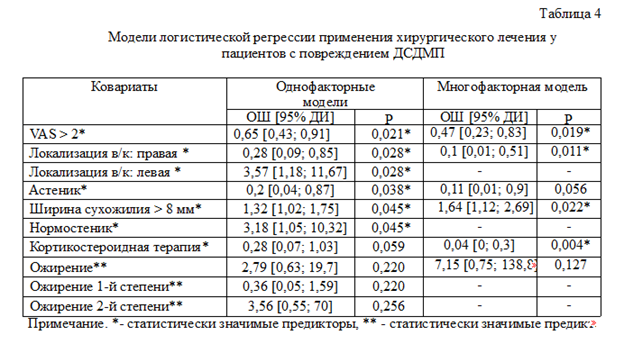

При построении однофакторных моделей логистической регрессии

выявлены отдельные значимые предикторы травмы и факторы риска повреждения

сухожилия при реализации предиктора с достигнутыми в однофакторных моделях

уровнями значимости p менее 0,3 (табл. 4).

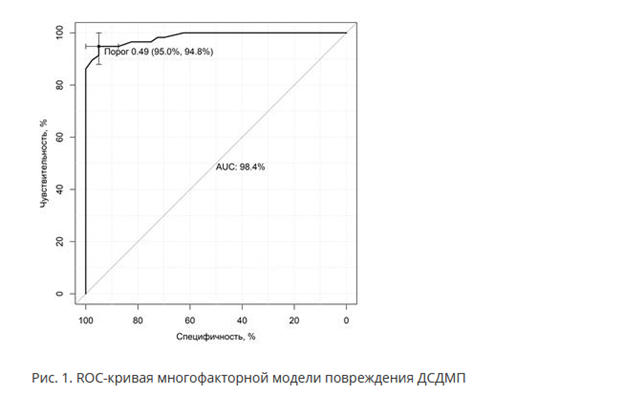

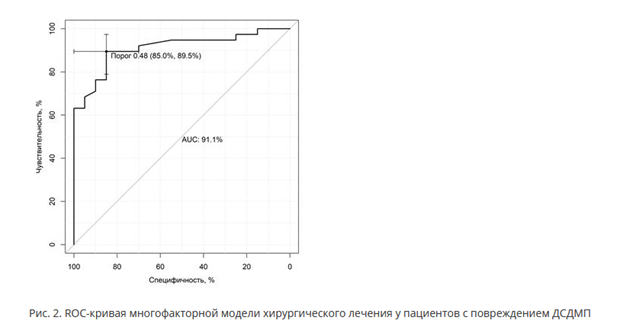

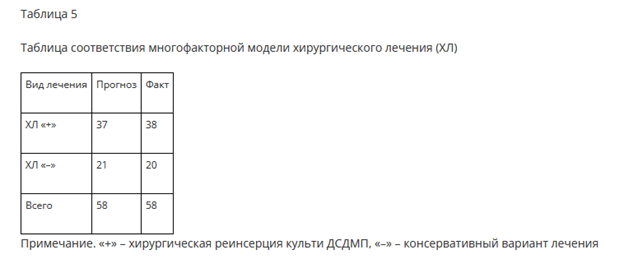

Построение многофакторной модели

логистической регрессии выявило мультипликативные значимые факторы риска

повреждения сухожилия ДСДМП: это значение шкалы VAS, локализация травмированной

верхней конечности, ширина сухожилия (>8 мм) и введение кортикостероидов в

область локтевого сустава по поводу тендинита (эпикондилита). Так, увеличение

VAS на 1 балл уменьшает риск повреждения сухожилия ДСДМП в 0,47 [0,23; 0,83]

раза (p=0,019), локализация на правом локтевом суставе уменьшает риск в 0,1

[0,01; 0,51] раза (p=0,011), увеличение ширины сухожилия на 1 мм (>8 мм)

повышает риски в 1,64 [1,12; 2,69] раза (p=0,022), а введение кортикостероидов

в область

локтевого

сустава ассоциировано с уменьшением рисков в 0,04 [0; 0,3] раза (p=0,004).

Также в однофакторную модель попали такие показатели, как астенический тип

телосложения и наличие ожирения, которые уменьшали риск в 0,11 [0,01; 0,9] раза

(p=0,056) и увеличивали риск в 7,15 [0,75; 138,8] раза (p=0,127)

соответственно. Несмотря на то что в многофакторной модели их значимость

снижалась, алгоритмы отбора оставили эти показатели, улучшающие значение

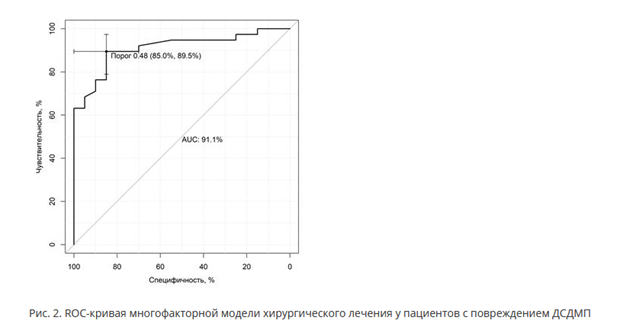

интегрального информационного показателя Акаике (AIC). В многофакторной модели

с помощью ROC-анализа определены наилучшие с точки зрения баланса показатели

чувствительности (рис. 2) - 89,5% и специфичности - 85% для порогового значения

вероятности повреждения ДСДМП - 47,8%.

Комплексная метрика AUC = 91,1% демонстрирует хорошее качество

классификации модели. Для исследования прогностических свойств многофакторной

модели прогноза хирургического лечения составлена таблица соответствия (рис. 2,

табл. 5).

Накопленные данные полезны для лечения пациентов с повреждениями

ДСДМП, и все же существует острый недостаток исследовательских работ, в которых

бы определялись предикторы травмы и были структурированы факторы риска

повреждения сухожилия при реализации этих предикторов. Мы предполагаем, что

амбулаторная оценка показателей функциональных шкал DASH, ASES, сравнительная

морфометрия, регистрация болевого синдрома по VAS и сужения ПРУП,

подтвержденного методами инструментальной диагностики, могут стать основной прогнозирования

наряду с общепризнанными факторами риска. Так, условный пациент с обширным

набором ковариатов (курение, астеник, тест Ruland и O’Driscoll и т.д.) будет

иметь большую вероятность повреждения ДСДМП, нежели индивид с меньшим

количеством. Определение этого «прогностического порога» связано c применением

больших объемов выборки и необходимостью продолжения исследования. Расчитанные

нами характеристики показателей (ковариаты) исследуемых групп сопоставимы с

данными литературы по этому вопросу.

Заключение.

На моделях логистической регрессии повреждений дистального

сухожилия двуглавой мышцы плеча нами были определены факторы риска повреждения

сухожилия при реализации первичных предикторов (спорт, физический труд,

нетипичные бытовые нагрузки) и структурированы на поведенческие (курение

p=0,045, ожирение p=0,736), генетические (соматотип p=0,161), лекарственные

(прием кортикостероидов p=0,020 и анаболических андрогенных стероидов p=0,004),

клинические (сужение ПРУП p<0,001, контрактура, остеоартроз локтевого

сустава, ширина сухожилия >8 мм p=0,022, показатели шкал VAS>2 p=0,019,

ASES<80 p<0,001, DASH>30 p<0,001 баллов, отек p<0,001,

травматизация доминантной стороны p=0,414). Учет выявленных предикторов травмы

и факторов риска повреждения дистального сухожилия двуглавой мышцы плеча в

догоспитальном периоде позволяет расширить представление о группах риска,

оптимизировать выбор метода и повысить эффективность результатов лечения

пациентов с данным видом повреждения сухожилия.

Список

литературы

1.

Kelly

M., Perkinson S., Ablove R., Tueting J. Distal biceps tendon ruptures: an

epidemiological analysis using a large population database. The American

journal of sports medicine. 2015. Vol. 43. No. 8. P. 2012-2017. DOI: 10.1177%2F0363546515587738.

2.

Tomizuka

Y., Schmidt C., Davidson A., Spicer C., Smolinski M., Mauro R., Delserro S.,

Szabo L., Smolinski P., Miller M. Partial distal biceps avulsion results in a

significant loss of supination force. JBJS. 2021. Vol. 103. No. 9. P. 812-819. DOI: 10.2106/JBJS.20.00445.

3. Шулепов

Д.А., Салихов М.Р., Злобин О.В., Коган П.Г. Результаты анатомической реинсерции

дистального сухожилия двуглавой мышцы плеча с использованием малоинвазивной

системы фиксации Biceps Repair System // Современные достижения травматологии и

ортопедии: сборник научных статей. СПб., 2018. С. 298-302.

4. Каплунов

О.А., Некрасов Е.Ю., Хусаинов Х.Х. Миниинвазивная реинсерция дистального

сухожилия бицепса плеча методикой endo-button (предварительное сообщение) //

Медицина экстремальных ситуаций. 2018. Т. 20. № 4. С. 527-532.

5. Грицюк

А.А., Кокорин А.В., Сметанин С.М. Разрыв дистального сухожилия двуглавой мышцы

плеча: современные представления об этиопатогенезе и лечении // Кафедра

травматологии и ортопедии. 2016. № 2. С. 42-48.

6.

Rausch

V., Krieter J., Leschinger T., Hackl M., Scaal M., Muller L., Wegmann K. The

radioulnar distance at the level of the radial tuberosity. Clinical Anatomy.

2020. Vol. 33. No. 5. P. 661-666. DOI: 10.1002/ca.23483.

7.

Panico

L., Roy T., Namdari S. Long Head of the Biceps Tendon Ruptures: Biomechanics,

Clinical Ramifications, and Management. JBJS Reviews. 2021. Vol. 9. No. 10. P.

e21. _DOI: 10.2106/jbjs.rvw.21.00092.

8.

Amarasooriya

M., Bain G., Roper T., Bryant K., Iqbal K., Phadnis J. Complications after

distal biceps tendon repair: a systematic review. The American Journal of

Sports Medicine. 2020. Vol. 48. No. 12. P. 3103-11. DOI: 10.1177/0363546519899933.

9.

Goedderz

С., Plantz M., Gerlach E., Arpey N.,

Swiatek P., Cantrell C., Tjong V. Determining the incidence and risk factors

for short-term complications following distal biceps tendon repair. Clin.

Shoulder Elbow. 2022. Vol. 25. No. 1. P. 36-41. _ DOI: 10.5397/cise.2021.00472.

10.

Albishi

W., Agenor A., Lam J., Elmaraghy A. Distal Biceps Tendon Tears: Diagnosis and

Treatment Algorithm. JBJS reviews. 2021. Vol. 9. No. 7. P. e20. _DOI: 10.2106/jbjs.rvw.20.00151.

11. Борзых

А.В., Борзых Н.А. Лечение разрыва дистального сухожилия двуглавой мышцы плеча у

спортсменов // Травма. 2013. Том 14. № 4. С. 30-32.

12. Медведчиков

А.Е., Анастасиева Е.А., Корыткин А.А., Кирилова И.А. Оказание

специализированной помощи пациентам с разрывом дистального сухожилия двуглавой

мышцы плеча: диагностика и алгоритм лечения // Acta Biomedica Scientifica (East

Siberian Biomedical Journal). 2022. Т. 7. № 5-2. С. 193-206. DOI:

10.29413/ABS.2022-7.5-2.1.

13. Медведчиков

А.Е., Лукинов В.Л., Кирилова И.А. Основные клиникоинструментальные параметры

пациентов с повреждением дистального сухожилия двуглавой мышцы плеча,

перенесших консервативное лечение или операцию по реинсерции бицепса /

Свидетельство на базу данных № 2022622771 от 08.11.2022 г.

Авторы:

Медведчиков А.Е., Анастасиева Е.А., Лукинов В.Л., Кирилова И.А.- ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и

ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, Новосибирск

Теги: травма локтевого сустава

234567

Начало активности (дата): 28.12.2024

234567

Кем создан (ID): 989

234567

Ключевые слова:

предикторы, травма локтевого сустава, повреждение бицепса плеча, спортивная медицина, дистальное сухожилие, прогнозирование исходов, оценка лечения, лечение, прогноз, выбор тактики лечения

12354567899

28.12.2024

28.12.2024