31.08.2024

31.08.2024

Рандомизированное двойное контролируемое сравнительное исследование точности выравнивания механической оси нижней конечности

Задачи тотального эндопротезирования коленного сустава (ТЭКС) — купирование болевого синдрома, увеличение объёма движения, выравнивание механической оси конечности.

Введение.

Операция тотального эндопротезирования коленного сустава (ТЭКС) в последние десятилетия проявила себя как одна из наиболее эффективных в ортопедии. В этом немалая заслуга J.N. Insall и соавт. (1985), которые внедрили в ортопедическую практику методику механического выравнивания оси конечности, стандартизировали технику и инструментарий, что значительно повысило выживаемость эндопротеза и позволило уменьшить количество ошибок при позиционировании имплантата и балансе связок [1,2].

Наряду с теорией механического выравнивания D.S. Hungerford и соавт. (1985) параллельно развивали концепцию анатомического выравнивания оси нижней конечности, которая также давала хорошие отдалённые результаты лечения пациентов с остеоартрозом коленного сустава [3].

R.S. Jeffery и соавт. (1991) провели анализ 8-летних результатов выживаемости имплантата коленного сустава, получили частоту асептического расшатывания компонентов 3% при нейтральной механической оси конечности, а при вальгусном или варусном отклонении более 3° она составила 24% [4].

М.А. Ritter и соавт. (1994) доказали, что сохранившаяся после ТЭКС варусная деформация увеличивает риск расшатывания эндопротеза [5]. М.Е. Berend с соавт. (2004) отметили, что частота расшатывания компонентов коленного сустава увеличивается при варусном отклонении болееЗ,9° [6]. D.M. Fang и соавт. (2009) провели анализ 6070 наблюдений и выявили, что 20-летняя выживаемость при нейтральной оси конечности составила 99% случаев, при варусном отклонении — 95%, а при вальгусном — 97%, однако они не уточнили степень вальгусного/варусного отклонения от нейтральной оси [7].

L.M. Longstaff и соавт. (2009) показали, что у пациентов с отклонением механической оси конечности на 3° от нейтральной функциональный результат был несколько лучше [8].

G.L. Воппеу и соавт. (2011) проанализировали 501 операцию по ТЭКС в период с 1987 по 1997 год и не нашли статистически достоверной разницы в выживаемости имплантата у пациентов с отклонением от механической оси конечности до 3 и более градусов.

Внедрение в клиническую практику в 1990-е годы компьютерной навигации инициировало новый этап научных исследований, связанный с повышением точности выравнивания механической оси, контроля уровня и направления резекции бедренной и большеберцовой костей. Однако работы ряда авторов показали, что несмотря на возможности компьютерной навигации ошибки в выравнивании механической оси <±2° встречались до 55% пациентов [9,10].

В связи с противоречивыми мнениями актуально проведение исследования, направленного на определение точности позиционирования имплантата и выравнивание оси конечности.

Цель исследования. Изучить точность выравнивания механической оси нижней конечности при первичном ТЭКС в сравнении с компьютерной навигацией и мануальной техникой.

Материал и методы. На кафедре травматологии, ортопедии и хирургии катастроф на базе Клиники травматологии, ортопедии и патологии суставов Университетской клинической больницы № 1 (Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России) проведено проспективное рандомизированное двойное контролируемое исследование 99 пациентов, которым выполнили первичное ТЭКС с 2019 по 2021 год (ClinicalTrials. gov ID от 09.2022 г., №: NCT04667390).

Критерии включения в исследование: пациенты с остеоартрозом коленного сустава 3-4 степени по классификации Kellgren-Lowrence (1957) и болевым синдромом выше 5 баллов по 10-балльной визуальноаналоговой шкале (ВАШ). Критерии невключения в исследование: пациенты с выраженными деформациями коленного сустава (вальгус >15° или варус >20°), контрактурами коленного сустава, первичными дефектами костной ткани, с отсутствием опор- ности контралатеральной конечности, инородными металлическими телами на стороне планируемой операции. Показатели коморбидности и анестезиологического риска оценивались по рекомендованной шкале American Society of Anesthesiologists (ASA), пациентов с классом по ASA IV и выше не включали в исследование.

Также критерием исключения из исследования был отказ больного от участия в исследовании.

Рандомизировано 99 пациентов (методом случайных чисел) в отношении 1:1:1 на 3 группы:

•А (основная группа) — выполнено роботизированное ТЭКС системой TSolution One;

В (контрольная группа) — выполнено ТЭКС мануальной техникой;

С (контрольная группа) — выполнено ТЭКС мануальной техникой под контролем компьютерной навигации.

В процессе исследования исключено 7 пациентов (в связи с отказом от участия).

Таким образом, статистическому анализу было подвергнуто 92 пациента: группа А (п=29), группа В (п=32), группа С (п=31).

Из 92 пациентов 76 (82,6%) женщин и 16 (17,3%) мужчин (критерий Колмогорова-Смирнова, р=0,218), средний возраст мужчин 68±14,3 года, женщин — 66±12,5 года, мин. 39 лет, макс. 91 год, (р=0,262). Индекс массы тела с медианой = 33,6 кг/м2 (мин. 25,1 кг/м2, макс. 34,7 кг/м2).

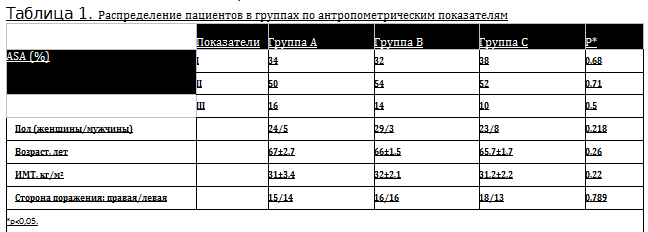

Таким образом, по рассмотренным показателям между группами не было статистически значимых отличий, что позволило сделать вывод о сравнимости групп (табл. 1).

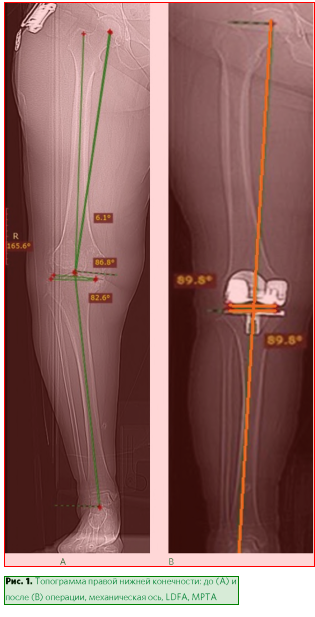

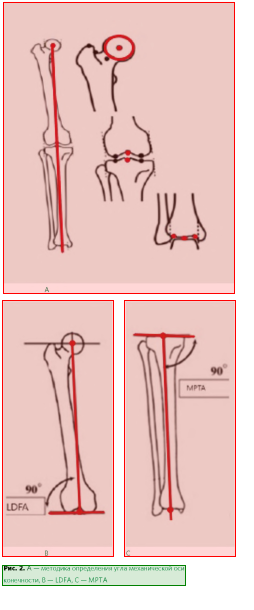

Пациентам выполняли телерентгенографию нижних конечностей во фронтальной плоскости до и после операции, измеряли угол механической оси, латеральный дистальный феморальный угол (LDFA), медиальный проксимальный тибиальный угол (МРТА) (рис. 1 и 2).

Угол механической оси рассчитывали путём проведения линии от центра головки бедренной кости до середины расстояния между мыщелками бедренной кости и от середины межмыщелкового возвышения

Согласно предоперационному плану механическая ось должна составлять 180°, LDFA 90°, МРТА 90°, отклонение углов после операции от плана <±Г считали отличным результатом, ±1°-±3° — хорошим, >±3° — удовлетворительным результатом.

Врачи-рентгенологи совместно с врачами-травматологами выполняли все измерения до и после операции в программе RadiAnt DICOM Viewer и заносили в базу данных.

Статистическая обработка клинического материала проводилась с помощью программы IBM SPSS Statistics 22: группировались данные, вычислялись интенсивные и экстенсивные показатели, определялись средняя ошибка относительных величин, достоверность разности сравниваемых величин (t), критерий соответствия К, коэффициент Пирсона (х-квадрат), коэффициент корреляции многофакторных систем.

Операционный доступ осуществляли по средней линии с рассечением капсулы и медиального удер- живателя надколенника с его латеральным вывихом. Турникет не применяли, гемостаз во время операции выполняли электрокоагуляционным инструментом. Устанавливали эндопротезы коленного сустава фирмы Zimmer® Persona с сохранением задней крестообразной связки (CR), используя цементную фиксацию и фиксированный вкладыш.

Пластику надколенника не производили, выполняли только удаление остеофитов и циркулярную денервацию.

Результаты

Результаты анализа телерентгенограмм после операции и средние значения представлены в таблице 2.

В группе А после операции отклонение механической оси от запланированной <1° отмечено в 72% случаев, 1°-3° — в 28%, >3° — не было, однако в группе В отклонение <1° было в 30% случаев, от 1° до 3° — в 55%, >3° — в 15%, а анализ результатов выравнивания оси в группе С показал, что отклонение <1° было в 45% случаев, от Г до 3° — в 48%, >3° — в 7%.

LDFA в группе А чаще был 90°, нежели в других группах, при этом в группе А отклонение <1° было в 96% случаев, 1°-3° — в 4%, >3° — не было; в группе Вотклонение <1° было в 23% случаев, 1°—3° — в 59,3%, >3° — в 17,7%; в группе С отклонение <1° — в 90% случаев, 1°-3° — в 8%, >3° — в 2%.

Оценивая МРТА после операции, можно сказать, что в группе А отклонение до 1° было в 70% случаев, 1°_3° _ в зо%, более 3° — не было, при этом в группе В отклонение до Г наблюдалось в 9,4% случаев, 1°-3° — в 56,3%, более 3° — в 34,3%; в группе С отклонение до 1° в 36,7%, 1°-3° — в 60,3%, более 3° — в 3%.

При анализе результатов исследования в оценках показано: отличные результаты в группе А — 72%, удовлетворительные — 0%, при этом в группе В количество отличных результатов уменьшилось до 40%, но появились удовлетворительные результаты (до 12%).

Удовлетворительных результатов в группе А не было, однако в группе В они встречались чаще, чем в группе С, почти в 2 раза. Общие данные выравнивания после операции отображены на рисунке 3.

Таким образом, среднее значение МРТА в группе А составило 89,7°, что больше, чем в группе С (89,4°), на 0,3°, и в группе В (88,6°) — на 1,1° (р<0,01).

В группе А отличный результат механической оси встречался в 2,3 раза чаще, чем в группе В, и в 1,5 раза чаще, чем в группе С, при этом хороший результат в группе А встречался в 1,6 раза чаще, чем в группе В, и в 1,4 раза чаще, чем в группе С.

Обсуждение. Тотальное эндопротезирование коленного сустава даёт значительные улучшения функции конечности.

Одна из наиболее важных проблем — точность позиционирования компонентов эндопротеза, где по-прежнему большую роль играет субъективный фактор. Попытки минимизировать его влияние путём внедрения компьютерной навигации привели к существенному улучшению результатов, однако не смогли до конца решить эту проблему.

Т1овые попытки снизить влияние «человеческого фактора» связаны с внедрением ортопедических роботов. Активная роботизированная установка позволяет на этапе планирования позиционировать имплантат, а во время операции — с высокой точностью выполнить загруженный план, то есть добиться «идеальной» механической оси конечности.

В доступной литературе имеются указания о проспективном рандомизированном исследовании, в котором Е.К. Song и соавт. приводят сравнение 50 стандартно выполненных ТЭКС и 50 роботизированных ТЭКС. В ходе исследования было установлено, что в группе роботизированных ТЭКС точность механического выравнивания выше, а частота ошибки (выброс) более ±3° ротации меньше [17].

Американские коллеги Bernard N. Stulberg и соавт. (2022) оценили безопасность и эффективность робот-ассистированной артропластики коленного сустава: в течение 6 месяцев они провели 115 роботизированных операций, и в результате исследования нежелательных явлений, осложнений и конверсий не произошло. Количество ошибок в выравнивании механической оси конечности с отклонением более ±3° имело место в 11,2% случаев [18].

Бельгийские коллеги J.C. Bellemans и соавт. (2007) рассмотрели результаты 25 операций первичной роботизированной артропластики коленного сустава и выявили, что отклонение расположения бедренного и большеберцового

компонентов эндопротеза до ±1° от запланированного составило 7% случаев во всех трёх плоскостях [14].

Коллеги из Китая Rui Не, Мао-Lin Sun и соавт. (2022) проанализировали ранние результаты 60 операций первичной ТЭКС, 30 из которых сделаны с применением робота и 30 — стандартной техникой. В роботизированной группе точность позиционирования, выравнивание оси, функциональный результат были значительно выше, а кровопотеря ниже, чем в группе со стандартной техникой протезирования. Отдалённые клинические результаты авторами пока не продемонстрированы [19].

Коллеги из Китая Zheng Li и соавт. (2022) провели проспективный анализ 150 пациентов после ТЭКС, 73 операции выполнили с использованием робота, а 77 операций — стандартной техникой. Выравнивание механической оси с точностью до ±3° в роботической группе составило 81,2%, в группе со стандартной техникой — 63,5%, разница статистически значима, но различий в функциональных результатах после операции нет [20].

Сравнивая наши результаты лечения гонар- троза с результатами иностранных коллег, можно сказать, что полученные данные схожи, активная роботизированная система позволяет позиционировать имплантат с высокой точностью соответствия предоперационному плану, что придаёт уверенности хирургу в результате операции.

Авторы понимают, что у данного исследования есть ряд недостатков: объём и длительность наблюдения пока ещё недостаточны, применяемые нашими зарубежными коллегами методы ЗБ-сканирования и обработки изображений у нас на стадии внедрения.

Точность выравнивания механической оси конечности при роботизированном тотальном эндопротезировании коленного сустава <±1° составляет 72%, статистически значимо превосходит мануальную технику (30%) и компьютерную навигацию (45%), тем самым открывая новые перспективы в выживаемости эндопротезов нет данных по сравнению различных модификаций протезов и степени связанности. Всё это требует продолжения работы, над чем авторы намерены трудиться дальше.

Вывод.

Точность выравнивания механической оси конечности при роботизированном ТЭКС <±1° составляет 72%, статистически значимо превосходит мануальную технику (30%) и компьютерную навигацию (45%), тем самым открывая новые перспективы в выживаемости эндопротезов.

Литература

Insall JN, Binazzi R, Soudry M, Mestriner LA. Total knee arthroplasty. Clin Orthop Relat Res. 1985; (192):13—22. PMID:3967412

Hungerford DS, Krackow KA. Total joint arthroplasty of the knee. Clin Orthop Relat Res. 1985; (192):23—33. PMID: 3967427

Jeffery RS, Morris RW, Denham RA. Coronal alignment after total knee replacement. J Bone Joint Surg Br. 1991; 73(5):709-14. https:// doi.org/10.1302/0301—620X.73B5.1894655

Ritter MA, Faris PM, Keating EM, Meding JB. Postoperative alignment of total knee replacement. Its effect on survival. Clin Orthop Relat Res. 1994; (299):153—6. PMID: 8119010

Berend ME, Ritter MA, Meding JB, Faris PM, Keating EM, Redelman R, et al. Tibial component failure mechanisms in total knee arthr plasty. Clin Orthop Relat Res. 2004; (428):26-34.

Fang DM, Ritter MA, Davis KE. Coronal alignment in total knee arthroplasty: just how important is it? Arthroplasty. 2009; 24(6 Suppl):39-43.

Сведения об авторах / Information about the authors:

Лычагин Алексей Владимирович — д. м. н., директор Клиники травматологии, ортопедии и патологии суставов, заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и хирургии катастроф, профессор кафедры травматологии, ортопедии и хирургии катастроф ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), Москва, Россия

Грицюк Андрей Андреевич — аспирант кафедры травматологии, ортопедии и хирургии катастроф ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), Москва, Россия

Гавловский Максим Ярославович — аспирант кафедры травматологии, ортопедии и хирургии катастроф ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), Москва, Россия — ответственный за контакты

Бердиев Мурад — аспирант кафедры травматологии, ортопедии и хирургии катастроф ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), Москва, Россия

Теги: тотальное эндопротезирование

234567 Начало активности (дата): 31.08.2024 00:44:00

234567 Кем создан (ID): 989

234567 Ключевые слова: активное роботизированное тотальное эндопротезирование, компьютерная навигация при эндопротезировании коленного сустава, выравнивание механической оси

12354567899

Похожие статьи

Сравнительная оценка эффективности эмболизации ветвей подколенной артерии и комплексного консервативного лечения при остеоартрите коленного суставаРентген на дому 8 495 22 555 6 8

Способ эндопротезирования голеностопного сустава при некрозе таранной кости, крузартрозе, эквино-варо-приведенной деформации стопы

Альтернативный способ измерения параметров сагиттального баланса у пациентов в положении сидя и стоя

Анализ причин ревизионных артропластик коленного сустава