26.10.2025

26.10.2025

Возможности оценки состояния паравертебральных мышц по данным МРТ перед операцией по поводу стеноза позвоночного канала

Анализ изображений, полученных с помощью этих последовательностей, проводили в программе InobitecPro, где измерялась интенсивность сигнала и площадь мышц, а также рассчитывался показатель фракции жира и индекс жирового замещения

ВВЕДЕНИЕ

Стеноз позвоночного канала на поясничном уровне — наиболее часто оперируемая патология, причем все чаще он возникает в молодом трудоспособном возрасте [1], что поднимает эту проблему на принципиально иной социально-экономический уровень. Современные эффективные подходы к хирургическому лечению грыж межпозвонковых дисков поясничнокрестцового отдела позвоночника разработаны и успешно применяются как за рубежом, так и в России [2, 3], однако наблюдаемое снижение качества жизни после операции требует новых подходов к ведению данной когорты пациентов. В связи с этим поиск наиболее рационального хирургического лечения стенозов позвоночного канала и подходов к терапии и реабилитации в послеоперационном периоде остается актуальной проблемой современной нейрохирургии.

Варианты хирургического лечения, как правило, развиваются в направлении уменьшения хирургического доступа, приобретая название малоинвазивных, хотя четкого критерия малоинвазивности не существует [4]. Минимально инвазивные операции, как правило, нацелены на достижение декомпрессии позвоночного канала с минимальным повреждением тканей благодаря использованию меньших по размеру разрезов и специализированных инструментов, что, как полагают, приведет к снижению послеоперационной заболеваемости и ускорению восстановления.

D.F. Kader и соавт. еще в 2000 г. продемонстрировали связь боли в спине с жировой инфильтрацией мышц и предложили классификацию изменений в мышцах [4]. К сожалению, разработанная авторами классификация касается всех паравертебральных мышц в целом — без учета их анатомической функции. Таким образом, суждение о состоянии паравертебральных мышц как о прогностическом факторе не является новым. J.R. Cooley и соавт. также отметили связь болей в спине с недостаточным качеством мышц [5]. Группа авторов из Англии в 2020 г. опубликовала систематический обзор, содержащий свидетельства более выраженного снижения интенсивности болей после операции при исходно более низкой жировой инфильтрации многораздельной мышцы [6]. В части вошедших в обзор работ осуществляли качественную оценку мышц по магнитно-резонансным томограммам, в том числе по классификации Kader, которая является в известной степени субъективной, сложна в использовании и поэтому значительно зависит от опыта врача [7]. Особый интерес представляет работа J. Gu и соавт., в которой рассчитывали процент пикселей с интенсивностью жира относительно пикселей с интенсивностью мышц, а затем степень инфильтрации классифицировали как нормальную, умеренную и выраженную, разделив по тертилям [8]. Этот метод представляется объективным, однако сложен в использовании, так как требует дополнительного программного обеспечения. Все это обусловливает актуальность дальнейшего поиска методов количественной оценки паравертебральных мышц.

Интерес авторов к структуре многораздельной мышцы связан с несколькими причинами. Как убедительно показано в исследовании J.E. Makintosh и соавт., опубликованном в 1988 г., многораздельная поясничная мышца (m. multifidus) является наиболее медиальной и большой среди паравертебральных мышц [9]. Парные мышцы действуют содружественно с 2 сторон и являются необходимыми для поддержания правильной осанки, контроля движений позвоночника и распределения нагрузки во время различной активности. Нарушение или ослабление именно этих мышц может значительно влиять на опороспособность позвоночника и способствовать развитию или прогрессированию его дегенеративных изменений [10].

В исследовании E. De Martino и соавт. [10] убедительно показано, что длительное бездействие (в их исследовании это нахождение пациента в положении лежа около 60 дней) приводит к ухудшению и разрушению именно задней группы мышц-стабилизаторов позвоночника. Лишенные достаточной мышечной защиты, опорные структуры позвоночника претерпевают постепенное разрушение, а вследствие длительных перегрузок происходит постепенное формирование стеноза позвоночного канала. Соответственно, более глубокое понимание роли паравертебральных мышц в лечении патологических состояний, связанных с позвоночником, поможет разработать более эффективные и персонализированные подходы к лечению, а внедрение методик, направленных на устранение дисфункции паравертебральных мышц, может помочь медицинским специалистам улучшить результаты лечения, снизить интенсивность боли и повысить функциональные возможности пациентов.

Цель исследования — изучение возможности использования разработанного нами индекса жирового замещения для оценки состояния паравертебральных мышц и анализ его объективности по сравнению с известной методикой количественного расчета фракции жира в мышцах [11] по данным МРТ, а также выявление оптимального уровня исследования для проведения вышеупомянутой оценки.

С учетом вариабельности анатомии и часто несопоставимости случаев 2 разных пациентов существует проблема определения оптимальной усредненной опорной точки исследования для возможности сравнения качества паравертебральных мышц.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследование были включены 16 пациентов. Критерии включения: возраст >18 лет, наличие симп- томного стеноза позвоночного канала на поясничном уровне, отсутствие в анамнезе данных об оперативном вмешательстве на позвоночнике, подписание пациентом информированного согласия на участие в исследовании и возможность динамического наблюдения за пациентом сроком не менее года. Критериями невключения являлись отказ от участия в исследовании, оперативное вмешательство на позвоночнике в анамнезе или любые данные о повреждении паравертебральных мышц, противопоказания к проведению МРТ-исследования.

Средний возраст испытуемых составил 43 (±27) года, число мужчин — 8, женщин — 8. Накануне операции всем 16 пациентам проводили МРТ-исследование пояснично-крестцового отдела позвоночника на томографе Siemens Magnetom Prisma 3T по стандартному протоколу. Кроме того, для оценки площади и степени жировой инфильтрации мышц в протокол была включена трехмерная аксиальная последовательность Т1 градиентного эха (T1-vibe) без жироподавления со следующими параметрами: TR — 7 мс, TE — 2,46 мс, FOV — 160 мм, толщина среза — 1 мм, количество срезов — 160, расстояние между срезами — 20 %, угол отклонения — 12°, время исследования — 4 мин 34 с. У 5 из участников исследования использовали аналогичный режим с жироподавлением по методике Dixon (T1-vibe Dixon), для чего было добавлено второе время сбора сигнала эха (TE2 — 3,69 мс), время исследования составило 6 мин. Последовательность с Т1-контраст- ностью была выбрана для оценки жирового замещения, так как и вода (отек), и мышечная ткань на данных изображениях характеризуются низким сигналом по сравнению с жиром, что определяет преимущество этой последовательности для оценки жировой инфильтрации по сравнению с последовательностями с Т2-контрастностью.

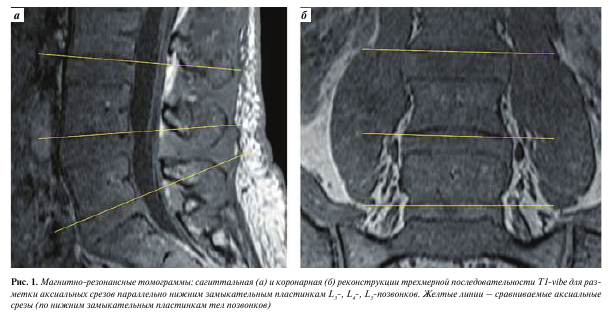

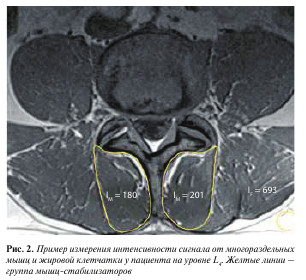

Изображения, полученные с помощью вышеописанной последовательности T1-vibe без жироподавления, открывали в программе InobitecPro в режиме мультипланарной реконструкции, где строились аксиальные срезы, параллельные в коронарной и сагиттальной проекциях нижним замыкательным пластинкам L3-, L4-, Ь5-позвонков (рис. 1). На построенных изображениях на всех 3 уровнях с помощью инструмента «ROI полигон» обводили многораздельные мышцы с обеих сторон, как показано на рис. 2 (вдоль границы остистого и суставного отростков, затем по фасции многораздельной мышцы), для оценки средней интенсивности сигнала и площади выделенной зоны. Кроме того, в режиме T1-vibe без жироподавления с помощью инструмента «ROI овал» измеряли среднюю интенсивность сигнала в жировой клетчатке слева от паравертебральных мышц (см. рис. 2).

Для объективизации полученных данных о наличии жировой ткани в структуре мышц нами был разработан и применен индекс жирового замещения (index of fat replacement, IFR): IFR = IM/IF, где IM — средняя интенсивность сигнала от зоны, соответствующей многораздельной мышце, IF — интенсивность сигнала в жировой клетчатке слева от паравертебральных мышц.

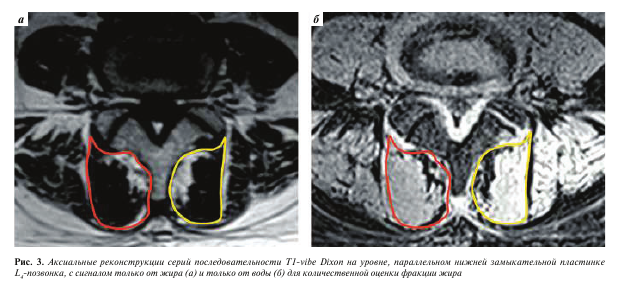

У пациентов, которым выполняли режим с методикой жироподавления Dixon, аналогичным образом измеряли интенсивность магнитно-резонансного сигнала на реконструированных сериях с сигналом только от жира (IF) и только от воды (IW) (рис. 3) для расчета показателя фракции жира (fat fraction, FF) по формуле FF = IF/(IW + IF), предложенного изначально для количественной оценки жирового замещения мышц у пациентов с миопатиями [11].

Статистический анализ полученных данных проводили в программе Statistica версии 8.0.

Пациентам, включенным в исследование, была выполнена минимально инвазивная дискэктомия с последующим наблюдением в течение года. Исследование одобрено локальным этическим комитетом Научного центра неврологии (протокол заседания № 2-7/ 23 от 15.02.2023).

РЕЗУЛЬТАТЫ

У всех включенных в исследование пациентов после проведения малоинвазивной хирургической декомпрессии на указанном уровне отмечалось субъективное улучшение состояния в виде уменьшения болей.

При качественном анализе предоперационных МРТ-изображений были выявлены особенности расположения точек прикрепления мышц к костным структурам, в связи с чем подсчет данных варьировал у разных пациентов, причем от уровня к уровню. Так, в отличие от уровней L5 и L3, на уровне L4 всегда четко визуализировалось прикрепление фасции к дугоот- ростчатому суставу. Кроме того, из-за разного угла кривизны поясничного лордоза остистый отросток на уровнях L5 и L3 не всегда полностью входил в плоскость среза, что также затрудняло унифицированный подсчет данных.

При расчете индекса жирового замещения у 16 пациентов медианы составили: на уровне L3 — 0,43 [0,36; 0,46] и 0,43 [0,38; 0,45], L4 - 0,42 [0,37; 0,44] и 0,42 [0,39; 0,47], L5 - 0,43 [0,35; 0,47] и 0,46 [0,41; 0,5] справа и слева соответственно (в квадратных скобках отражены 1-й и 3-й квартили). Аналогичные статистические параметры фракции жира у 5 включенных в исследование пациентов составили на уровне L3 — 0,33 [0,31; 0,4] и 0,38 [0,35; 0,4], на уровне L4 — 0,39 [0,39; 0,4] и 0,39 [0,39; 0,41], на уровне L5 — 0,43 [0,42; 0,58] и 0,43 [0,38; 0,54] справа и слева соответственно, у тех же 5 пациентов индекс жирового замещения составил на уровне L3 — 0,43 [0,41; 0,43] и 0,45 [0,44; 0,49], на уровне L4 — 0,41 [0,37; 0,43] и 0,44 [0,42; 0,45], на уровне L5 — 0,45 [0,39; 0,49] и 0,46 [0,44; 0,53] справа и слева соответственно. При сравнении данных показателей на каждом уровне отдельно для каждой стороны по критерию Манна— Уитни достоверных различий не выявлено.

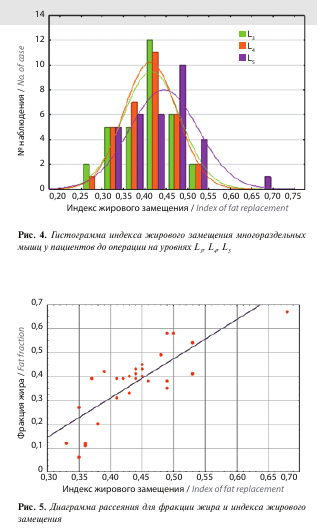

Для определения оптимального уровня проведения измерений были построены гистограммы распределения индекса жирового замещения на уровнях L3, L4, L5 у вошедших в исследование пациентов, продемонстрировавшие наименьший разброс показателей на уровне L4 (рис. 4).

При корреляционном анализе Спирмена выявлена достоверная положительная связь (ro = 0,74, p <0,05) между показателями разработанного нами индекса жирового замещения и значениями фракции жира (рис. 5).

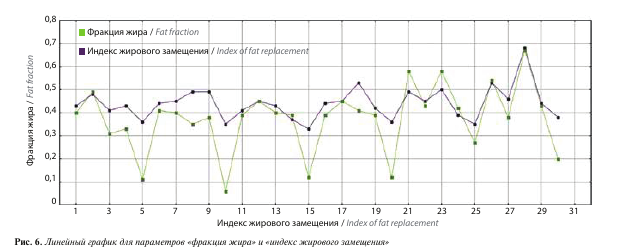

Затем для тех же переменных были построены линейные графики, которые явно демонстрируют, что с повышением фракции жира повышается точность показателей индекса жирового замещения: наименее точным является этот параметр при низкой фракции жира в мышцах (рис. 6).

У 2 из 16 пациентов из обследованной группы в течение года после оперативного вмешательства наблюдался рецидив клинической симптоматики в виде возобновления болей. Им было выполнено МРТ-ис- следование пояснично-крестцового отдела позвоночника, которое подтвердило появление рецидива грыжи диска с формированием стеноза на уровне операции.

При ретроспективном анализе состояния мышц у пациентов с рецидивом индекс жирового замещения в обоих случаях был значительным, однако не самым высоким в исследованной группе (пациент 1 (женщина): справа IFR = 0,44, слева IFR = 0,51; пациент 2 (мужчина): справа IFR = 0,44, слева IFR = 0,51).

ОБСУЖДЕНИЕ

Предоперационное прогнозирование вероятного исхода вмешательства является актуальным вопросом современной нейрохирургии как в свете выбора хирургической тактики, так и в свете последующих реабилитационных мероприятий. Многораздельная мышца в этом ключе представляет наибольший интерес для изучения, так как именно ее состояние (а точнее — этой группы мышц) служит относительным показателем «мышечной защиты» позвоночника [12]. Многораздельные мышцы являются естественными стабилизаторами и первыми включаются при неудачном, резком движении, защищая опорные структуры позвоночника. Кроме того, некоторые авторы [13] четко разделяют мышцы позвоночника на «силовые» и «стабилизаторы». Многораздельная мышца является чистым «стабилизатором», немного участвуя также в ротации сегментов.

Описанные нами при визуальном анализе МРТ- изображений анатомические особенности прикрепления и расположения паравертебральных мышц подтверждают данные, ранее опубликованные как анатомами [9], так и нейрохирургами [14]. Кроме того, очевидно, что угол наклона среза важен для объективизации оценки структуры мышцы. Безусловно, наиболее удобным является позиционирование среза для оценки параллельно замыкательным пластинкам позвонков, что обеспечит наиболее перпендикулярный срез мышцы, а также в определенной степени нивелирует индивидуальные различия между пациентами в связи с разнонаправленными дегенеративными изменениями. По данным нашего исследования, наиболее удобна оценка жирового замещения на уровне, параллельном нижней замыкательной пластинке Ь4-позвонка, что обусловлено определенным расположением анатомических ориентиров (остистого отростка, мест прикрепления фасций мышц) на этом уровне. Разные исследовательские группы публиковали работы как с качественной оценкой жировой инволюции мышц [4,15], так и с количественными методами оценки. Как отмечено выше, качественная оценка в высокой степени субъективна, зависит от опыта врача и вследствие этого малонадежна и маловоспроизводима. Представленные ранее количественные методы оценки паравертебральных мышц, безусловно, объективны, однако сложны для рутинного использования, так как требуют дополнительного программного обеспечения и более длительны по времени [8]. Оптимальным для количественной оценки жирового замещения является расчет фракции жира с помощью данных изометрической последовательности T1-vibe с методикой жироподавления Dixon, однако она достаточно длительна и доступна не на всех сканерах [11]. Предложенный нами индекс жирового замещения прост в использовании, калькуляция его возможна на любой аксиально-ориентированной последовательности с Т1-контрастностью без жироподавления, в том числе неизометрической, при условии правильного позиционирования срезов — параллельно нижней замыкатель- ной пластинке Ь4-позвонка на сагиттальных и коронарных изображениях, так как, по нашим данным, именно на этом уровне наблюдался наименьший разброс показателей индекса жирового замещения. С учетом высокого коэффициента корреляции индекса жирового замещения с фракцией жира, которая является более точным, но менее доступным показателем, мы считаем предложенный индекс перспективным показателем для оценки состояния мышц.

В обследованной нами группе пациентов при наблюдении в течение года после операции у 2 пациентов возникли рецидивы грыж межпозвонковых дисков. Интересно, что показатели индекса жирового замещения у них были значительными, однако не самыми высокими в группе. Можно предположить, что наряду с нетренированностью мышц стиль жизни, предусматривающий резкие недисциплинированные нагрузки на позвоночник, способствовал возникновению относительной динамической нестабильности уровня. Однако для суждения об описанном показателе как неблагоприятном прогностическом факторе, при наличии которого необходимо будет предлагать таким пациентам не малоинвазивные процедуры, а стабилизацию, следует подтвердить данную зависимость на большем числе наблюдений. Кроме того, очевидно, что для послеоперационного течения важно не только дооперационное состояние мышц, но и объем послеоперационных изменений в тканях. Так, M. Ghiasi и соавт. отметили существенное влияние проведенного вмешательства на качество мышц после операции [16]. Несомненно и то, что влияние оказывает не только сам факт операции, но и степень ее инвазивности, а также опыт хирурга. В связи с этим актуальным и перспективным мы считаем многофакторный анализ пред- и послеоперационного состояния мышц при динамическом наблюдении большой выборки пациентов.

Основным ограничением представленного исследования является небольшое число пациентов, а также то, что все они были набраны на базе 1 центра, прооперированы 1 нейрохирургом, а МРТ-изображения оценивались 1 рентгенологом, что не может исключать определенной степени предвзятости суждений и требует многоцентрового тестирования выявленных закономерностей на большой выборке пациентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные в нашей работе данные свидетельствуют о перспективности включения в протокол дооперационного МРТ-исследования пояснично-крестцового отдела позвоночника аксиальных Т1-взвешенных изображений, параллельных нижней замыкательной пластинке Ь4-позвонка, и измерения предложенного индекса жирового замещения, однако для определения возможности его использования в качестве прогностического фактора необходимо проведение исследования данного показателя на большей выборке пациентов в динамике.

ЛИТЕРАТУРА

1. Gallucci M., Limbucci N., Paonessa A., Splendiani A.

Degenerative disease of the spine. Neuroimaging Clin N Am 2007;17(1):87—103. DOI: 10.1016/j.nic.2007.01.002

2. Арестов С.О., Гуща А.О., Кащеев А.А. и др. Современные подходы к лечению грыж межпозвонковых дисков поясничнокрестцового отдела позвоночника. Нервные болезни 2017;3:19-23.

Arestov S.O., Gushcha A.O., Kashcheev A.A. et al. Modern approaches to the treatment of herniated discs of the lumbosacral spine. Nervniye bolezny = Nervous Diseases 2017;3:19-23.

(In Russ.).

3. Koebbe C.J., Maroon J.C., Abla A. et al. Lumbar microdiscectomy: a historical perspective and current technical considerations. Neurosurg Focus 2002;13(2):E3.

DOI: 10.3171/foc.2002.13.2.4

4. Kader D.F., Wardlaw D., Smith F.W. Correlation between the MRI changes in the lumbar multifidus muscles and leg pain. Clin Radiol 2000;55(2):145—9. DOI: 10.1053/crad.1999.0340

5. Cooley J.R. The role of lumbar multifidus muscle morphology in relation to clinical outcomes in patients with low back pain

or low back-related leg pain: a prospective cohort study. Murdoch University, 2022.

6. Jermy J.E., Copley P.C., Poon M.T.C. et al. Does pre-operative multifidus morphology on MRI predict clinical outcomes in adults following surgical treatment for degenerative lumbar spine disease? A systematic review. Eur Spine J 2020;29(6):1318—27.

DOI: 10.1007/s00586-020-06423-6

7. Zotti M.G.T., Boas F.V., Clifton T. et al. Does pre-operative magnetic resonance imaging of the lumbar multifidus muscle predict clinical outcomes following lumbar spinal decompression for symptomatic spinal stenosis? Eur Spine J 2017;26(10):2589—97. DOI: 10.1007/s00586-017-4986-x

8. Gu J., Guan F., Zhu L. et al. Risk factors of postoperative low back pain for lumbar spine disease. World Neurosurg 2016;94:248-54. DOI: 10.1016/j.wneu.2016.07.010

9. Macintosh J.E., Valencia F., Bogduk N., Munro R.R. The morphology of the human lumbar multifidus. Clin Biomech (Bristol) 1986;1(4):196—204. DOI: 10.1016/0268-0033(86)90146-4

10. De Martino E., Hides J., Elliott J.M. et al. Intramuscular lipid concentration increased in localized regions of the lumbar muscles following 60 day bedrest. Spine J 2022;22(4):616—28.

DOI: 10.1016/j.spinee.2021.11.007

11. Gloor M., Fasler S., Fischmann A. et al. Quantification of fat infiltration in oculopharyngeal muscular dystrophy: comparison of three MR imaging methods. J Magn Reson Imaging 2011;33(1):203—10. DOI: 10.1002/jmri.22431

12. McGinnis P.M. Biomechanics of sport and exercise. Human Kinetics, 2013. 456 p.

13. Natarajan R.N., Lavender S.A., An H.A., Andersson G.B. Biomechanical response of a lumbar intervertebral disc to manual lifting activities: a poroelastic finite element model study. Spine 2008;33(18):1958—65. DOI: 10.1097/BRS.0b013e3181822742

14. Benzel E.C., Steinmetz M.P. Benzel’s spine surgery: techniques, complication avoidance, and management. Elsevier, 2017.

15. Storheim K., Berg L., Hellum C. et al. Fat in the lumbar multifdus muscles predictive value and change following disc prosthesis surgery and multidisciplinary rehabilitation in patients with chronic low back pain and degenerative disc: two-year follow-up

of a randomized trial. BMC Musculoskelet Disord 2017;18(1):145. DOI: 10.1186/s12891-017-1505-5

16. Ghiasi M.S., Arjmand N., Shirazi-Adl A. et al. Cross-sectional area of human trunk paraspinal muscles before and after posterior lumbar surgery using magnetic resonance imaging. Eur

Spine J 2016;25(3):774—82. DOI: 10.1007/s00586-015-4014-y

Вклад авторов

С.О. Арестов, С.Н. Морозова, А.О. Гуща, М.В. Кротенкова: сбор данных для анализа, анализ полученных данных, в том числе статистический, качественный анализ МРТ-изображений, обзор публикаций по теме статьи, написание текста статьи.

Теги: стеноз позвоночного канала

234567 Начало активности (дата): 26.10.2025

234567 Кем создан (ID): 989

234567 Ключевые слова: магнитно-резонансная томография, стеноз позвоночного канала, пояснично-крестцовый отдел позвоночника, дооперационное исследование, паравертебральные мышцы, жировая инфальтрация мышц, хирургическое лечение стеноза позвоночного канала

12354567899

Похожие статьи

Ближайшие результаты хирургического лечения пациентов с неосложнёнными переломами грудного и поясничного отделов позвоночникаРентген на дому 8 495 22 555 6 8

Редкий случай парапареза нижних конечностей вследствие подагры грудного отдела позвоночника: клинический случай

Прямой боковой спондилодез с непрямой декомпрессией корешков спинного мозга у пациентов с дегенеративным поясничным спинальным стенозом

Результаты хирургического лечения дегенеративного стеноза позвоночного канала у пожилых пациентов