11.10.2025

11.10.2025

Микронестабильность тазобедренного сустава на фоне субклинического фемороацетабулярного импинджмента у артиста балета: клинический случай

Артисты балета обладают морфологическими особенностями строения тазобедренных суставов, что обусловлено их профессиональной деятельностью

ВВЕДЕНИЕ

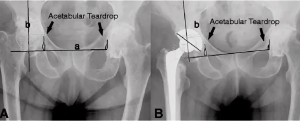

Артисты балета подвержены постоянным специфическим нагрузкам, связанным с их профессиональной деятельностью. Кроме этого, им присуща экстремальная амплитуда движений в суставах, в частности гиперфлексия, гиперабдукция и гиперэкстензия. Так, у артистов балета чаще, чем в целом у населения, встречаются дегенеративные заболевания и повреждения хондро- лабрального комплекса вертлужной впадины [1]. По данным лучевых методов исследования, у танцовщиков имеются отличительные морфологические особенности тазобедренных суставов: более высокие показатели шеечно-диафизарного угла, меньшие значения угла а и угла Виберга [2], а также больший офсет головки — шейки бедра [3]. S. Mayes с соавторами пришли к выводу, что данные особенности способствуют развитию патологических состояний, которые проявляются болевым синдромом, по сути являясь фемороа- цетабулярным импинджментом (ФАИ) без классического костного компонента [4]. V.B. Duthon с соавторами и F.C. Kolo с соавторами, проведя магнитно-резонансную томографию (МРТ), обнаружили схожую морфологию — высокая распространенность верхне-заднего хондролабрально- го дефекта без костных признаков ФАИ [5, 6]. В последующем с использованием компьютерного моделирования была выявлена гиперпрес- сия суставного хряща в задневерхнем отделе вертлужной впадины во время экстремальных движений при занятии балетом, которая может спровоцировать ранний дегенеративный процесс в бедре у танцовщика [7].

В ряде научных публикаций сообщается о связи ФАИ у танцовщиков не только с повреждением хряща [3], но и с дефектами губы вертлужной впадины и нестабильностью сустава, что подтверждается УЗИ и МРТ [8, 9]. По результатам обследований было выявлено, что участки повреждения губы вертлужной впадины находились в верхнем и задневерхнем отделах, что соответствовало зонам локализации импинджмента, при этом также отсутствовали какие-либо особенности в морфологии тазобедренного сустава [8, 9].

Y. Singh с соавторами в своем систематическом обзоре сравнили частоту встречаемости ФАИ у артистов балета с распространенностью его среди населения, не занимающегося спортом, и пришли к выводу об их сопоставимости [1]. Тем не менее V.B. Duthon с соавторами, проведя анализ данных МРТ, обнаружили, что частота повреждения хряща головки бедренной кости и зоны перехода головки в шейку бедра в 2-3 раза выше у балерин, чем у женщин, не занимающихся танцами профессионально [10].

Цель — демонстрация редкого случая повреждения суставной капсулы тазобедренного сустава и подвздошно-бедренной связки у балерины.

Таким образом, патогенез ФАИ у артистов балета, вероятно, отличается от такового у людей, занимающихся иными видами танцев или спорта, и обусловлен специфическими движениями в тазобедренном суставе.

ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ

Пациентка 32 лет, действующая балерина, во время профессиональной деятельности стала отмечать боль и ограничение амплитуды движений в правом тазобедренном суставе, по поводу чего неоднократно была консультирована разными специалистами. Пациентке был предложен курс консервативного лечения, включающий прием нестероидных противовоспалительных препаратов, физиотерапевтическое лечение, занятия с реаби- литологом, который продолжался в течение 6 мес.

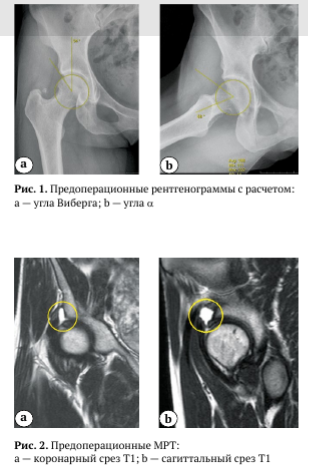

В связи с сохранением болевого синдрома пациентка обратилась в нашу клинику. При клиническом обследовании провоцирующие FADIR (Flexion Adduction Internal Rotation) и FABER (Flexion Abduction External Rotation) тесты были отрицательными при классической методике их проведения, и лишь при максимальном сгибании бедра вызывали у пациентки болевые ощущения, в отличие от теста HEER (Hyper Extension External Rotation), сопровождающегося болью уже при малых углах переразгибания бедра. После проведения дополнительных лучевых методов обследования (КТ и МРТ) были выявлены минимальные анатомические особенности, характерные для ФАИ синдрома: угол а — 58°, угол Виберга — 34°, индекс ретроверсии — 0,12.

Дальнейший анализ срезов МРТ выявил повреждения губы вертлужной впадины, капсулы сустава и передних волокон подвздошно-бедренной связки.

Было принято решение о проведении артро- скопической коррекции ФАИ, выполнении шва суставной губы вертлужной впадины и восстановлении целостности структур передней суставной капсулы.

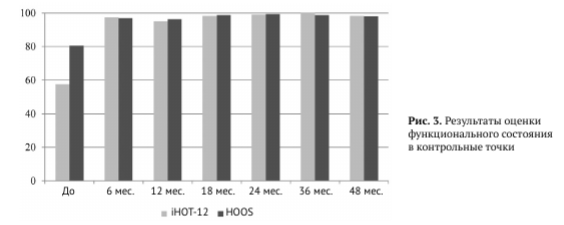

Оценку болевого синдрома и функционального состояния в предоперационном периоде и в контрольные точки 6, 12, 18, 24, 36, 48 мес. проводили с помощью визуально-аналоговой шкалы боли (ВАШ) и опросников HOOS (The Hip Disability and Osteoarthritis Outcome Score) и iHOT-12 (International Hip Outcome Tool 12) [11, 12].

Хирургическая техника

В положении пациента лежа на спине с мягким упором в форме усеченного конуса в области промежности были установлены обзорный и инструментальный порты. При осмотре периферического отдела тазобедренного сустава астроскопом 70° из проксимального переднелатерального порта визуализирована дефигурация переднелатеральной капсулы с формированием дефекта округлоовальной формы 25x18 мм, дно которого выстлано синовиальной оболочкой. Суставная губа в переднелатеральном отделе была гипертрофирована, выступала на 8-9 мм от костного края вертлужной впадины. При оценке переднелатерального отдела головки бедренной кости суставная поверхность была представлена гладким ровным суставным хрящом без признаков хондромаляции и «борозды контакта». Коблатором и мягкотканной фрезой шейвера выполнен релиз передненаружной суставной капсулы от костного края с визуализацией зоны Pincer. С помощью костного бора под контролем ЭОП проведена коррекция pincer-деформации (при этом защитный фланец бора направлялся в сторону суставной губы, отдавливая ее от сектора резекции и препятствуя ятрогенной травматиза- ции). После тракции нижней конечности и визуализации центрального отдела сустава обращало на себя внимание повреждение хондро-лабрального комплекса с элементами фибрилляций и разво- локнения на протяжении 25 мм передненаружного отдела суставной поверхности labrum (соответствовала проекции pincer-деформации). Был осуществлен шов суставной губы с использованием техники labral base reconstruction и фиксацией тремя Push Lock Mini 2,4x11,0 мм. После снятия тракции нижнюю конечность согнули в тазобедренном суставе до 30°, астроскоп перемещен в передний порт, через проксимальный передне-латеральный порт введен шейвер с мягкотканной фрезой. В области дефекта суставной капсулы удалена синовиальная оболочка, визуализирован поврежденный фрагмент суставной капсулы с подвздошно-бедренной связкой. Попытка выведения фрагмента к области прикрепления на подвздошной кости не принесла желаемого результата. Артроскоп и шейвер переведены экстраартикулярно к области дефекта, выполнен релиз фрагмента капсулы от рубцов и спаек, фрагмент расправлен, диастаз при попытке выведения к области прикрепления составил около 3 мм. С помощью пенетрирующего граспера было выполнено прошивание фрагмента капсулы П-образно двумя нитями Fiber Wire 2. Затем бедро согнули до 50°, в ранее сформированные 2 канала под безузловые анкерные фиксаторы Push Lock 3,5x19,5 мм на подвздошной кости введены анкерные фиксаторы с заправленными нитями, достигнут полный контакт фрагмента капсулы с костной поверхностью. После окончательной фиксации анкеров выполнили несколько циклов сгибания-разгибания нижней конечности, визуализировались щелевидные дефекты в области фиксации до 2-3 мм. Последующие движения нижней конечностью не привели к потере уровня фиксации. Таким образом, во время хирургической сессии была выполнена коррекция костных основ тазобедренного сустава, устранены повреждения суставной губы и передненаружной капсулы с подвздошно-бедренной связкой.

Послеоперационный период

В раннем послеоперационном периоде пациентка проходила курс реабилитации по стандартному протоколу, который включал ограничение осевой нагрузки и сгибания бедра более 90° в течение одного месяца. Через 2 мес. после операции еще сохранялась небольшая хромота. По прошествии 3 мес. пациентка могла исполнить полный шпагат и упражнение fondu, при котором танцовщик медленно выполняет плие (приседание) с одновременной ротацией бедра кнаружи. После длительной физической нагрузки возникал небольшой дискомфорт по передней поверхности оперированной конечности. В это время пациентка уже приступила к репетициям в театре и спустя 5 мес. вернулась к выступлениям на сцене. По результатам опроса через 6 мес. полностью отсутствовали жалобы на боль или дискомфорт, присутствовало незначительное ограничение во время сгибания бедра, невозможность соприкосновения передней поверхности оперированного бедра и передней брюшной стенки. Спустя 8 мес. пациентка смогла выполнить шпагат в прыжке. Через год после хирургического вмешательства пациентка исполняла практически весь свой репертуар, не испытывая каких-либо затруднений. Однако с точки зрения профессиональных требований присутствовало небольшое снижение амплитуды в растяжке и при разведении ног в прыжке. Также произошла смена ведущей ноги при выполнении шпагата, отмечалась легкая ноющая боль, периодически возникающая после 10 тыс. шагов.

Интенсивность болевого синдрома по ВАШ пациентка оценивала на 6 баллов до операции и на 0 — после проведенного лечения на протяжении всего периода наблюдения в контрольные точки. Стоит отметить, что до хирургического вмешательства боль беспокоила только во время занятий балетом. По результатам опроса о функциональном состоянии оперированного сустава, проводившегося с помощью шкал iHOT-12 и HOOS, наблюдался рост показателей после выполнения операции (рис. 3).

В течение четырехлетнего периода наблюдения полученный результат в баллах по используемым шкалам интерпретировали как отличные. В послеоперационном периоде максимальный балл по шкале iHOT-12 был достигнут в 36 мес., по HOOS — в 24 мес. В других контрольных точках наблюдали незначительные изменения. В 36 и 48 мес. пациентка отмечала легкие затруднения при внутренней ротации.

ОБСУЖДЕНИЕ

Наиболее частой причиной возникновения боли в области тазобедренного сустава у молодых пациентов является ФАИ, причем появление болевого синдрома связано с повреждением губы вертлужной впадины [13]. Pincer-деформация является причиной раздавливания суставной губы с последующими дегенеративными изменениями: формированием микротрещин и кальцификатов в ее толще. Cam-деформация приводит к разрывам хондро-лабрального комплекса в передневерхнем сегменте с постепенной отслойкой суставного хряща [14].

Следует обратить внимание на то, что обнаружения у пациента рентгенологических признаков, характерных для ФАИ, недостаточно для постановки диагноза при отсутствии клинических проявлений. При этом морфологические варианты строения тазобедренных суставов, характерные для ФАИ, представляются достаточно частым явлением. Так, рентгенологический скрининг 2081 студента, проведенный группой исследователей из Оксфорда во главе с L.B. Laborie, выявил наличие перекреста передней и задней стенок вертлужной впадины (признака ctoss over) у 446 (51,4%) мужчин и 542 (45,5%) женщин [15].

По данным H. Vahedi с соавторами, у 41-43% пациентов с рентгенологическими признаками ФАИ имелось повреждение губы вертлужной впадины, причем опрошенные не отмечали дискомфорта и боли в повседневной жизни [16].

В представленном клиническом случае пациентка испытывала боль исключительно во время танца и не отмечала ее вне профессиональной деятельности. При обследовании были выявлены рентгенологические признаки pincer-деформации с небольшим индексом ретроверсии при референтном значении угла Виберга и субнормальном значении угла а. В подобных случаях характерным является наличие повреждения суставной губы на высоте pincer-деформации на протяжении 5-7 мм. В описываемом случае интраоперацион- но были выявлены разрыв на протяжении 25 мм и повреждение суставной капсулы с волокнами подвздошно-бедренной связки. V.B. Duthon с соавторами объясняют подобное повреждение суставной губы аномальным бедренно-вертлужным контактом при экстремальной амплитуде движений в тазобедренном суставе. Данный вывод был сделан на основе опроса и обследования 20 артистов балета, 12 из которых имели жалобы на боль в паху и в тазобедренных суставах при движениях, связанных с гиперабдукцией или гиперфлексией в сочетании с наружной ротацией бедра.

При этом морфологические особенности в виде деформации сат-типа ФАИ были только у одного пациента [10].

Лечение пациентов с высокими функциональными запросами всегда является сложной задачей, и при неэффективности консервативных методов требуется применение наиболее эффективных и наименее травматичных методик. Больше всего этим требованиям соответствует артроскопия тазобедренного сустава. В литературе достаточно редко встречаются публикации, освещающие результаты артроскопического лечения патологии тазобедренного сустава у профессиональных танцовщиков. Несколько исследований, проведенных в начале и середине 2000-х гг., сообщают о средних показателях возвращения к привычной деятельности. В ретроспективном исследовании C.M. Larson с соавторами, включившем 63 профессиональных танцовщика, все пациенты испытывали боль в области паховой складки, которая возникала во время занятий танцами.

Практически у 95% был выявлен сат- тип ФАИ с сопутствующим повреждением губы вертлужной впадины. За трехлетний период наблюдения 63% пациентов восстановились и продолжили занятия танцами на прежнем уровне, 21% имели ограничения и 16% не смогли вернуться к прежним нагрузкам [17].

С течением времени эффективность артроско- пической методики значительно возросла. Так, в работе G.C. Ukwuani с соавторами, опубликованной в 2019 г., из 66 танцовщиков, перенесших ар- троскопию тазобедренного сустава, 97% смогли возобновить профессиональную деятельность, в том числе 41 артист балета из 42 вернулся в профессию после операции. У всех пациентов были диагностированы повреждения губы вертлужной впадины, наличие признаков сат-деформации выявлено в 92% случаев, типа ртсег — в 84%, повреждение хряща — в 38%. Средняя продолжительность периода возвращения к танцам составила 6,9±2,9 мес. Также было отмечено, что более опытные танцовщики возвращались к танцам быстрее [18]. В нашем наблюдении пациентка возобновила свою профессиональную деятельность через 5 мес. после операции.

Столь явная разница в результатах лечения пациентов, по-видимому, связана с развитием как самой артроскопической методики при лечении патологии тазобедренного сустава, так и хирургии повреждений суставной губы.

В исследовании C.M. Larson с соавторами при оценке результатов лечения пациентов, оперированных в период с 2008 по 2016 г., отдавалось предпочтение резекции нестабильных фрагментов [17], в то время как G.C. Ukwuani с соавторами в период с 2012 по 2016 г. шов или реконструкцию губы выполняли практически в 100% случаев [18].

Кроме того, в течение последнего десятилетия исследования в области биомеханики тазобедренного сустава демонстрируют значительную роль суставной капсулы, особенно состояния ее передненаружного отдела, в послеоперационных результатах лечения.

В формировании капсулы бедра участвуют три связки — седалищно-бедренная, лобково-бедренная, подвздошно-бедренная, их задачей является статическая стабилизация бедра [19]. Седалищнобедренная связка контролирует внутреннюю ротацию при сгибании и разгибании. Лобковобедренная связка ограничивает чрезмерное отведение и вращение бедра кнаружи. Подвздошнобедренная связка в комплексе с суставной губой вертлужной впадины как вторичным стабилизатором препятствуют чрезмерному переразгибанию, ротации и сублюксации головки бедренной кости кпереди.

По результатам систематического обзора, выполненного V. Ortiz-Declet с соавторами, было выявлено, что восстановление капсулы сустава приводит к лучшим краткосрочным клиническим и биомеханическим результатам, а также стабильности сустава после артроскопии по сравнению с операцией без ее восстановления [20].

Чаще всего вмешательства на суставной капсуле рассматриваются в контексте выполнения капсулотомии при проведении артроскопии тазобедренного сустава или как одной из причин ревизионной артроскопической хирургии. В представленном случае распространенное повреждение суставной губы и подвздошно-бедренной связки, вероятно, обусловлено форсированным перераз- гибанием бедра с соударением в заднем отделе тазобедренного сустава, последующей сублюкса- цией головки бедра кпереди и хронической трав- матизацией этих статических стабилизирующих структур во время профессиональной деятельности пациентки. Однако при изучении научных статей, посвященных артроскопическому лечению тазобедренных суставов у артистов балета, подобных особенностей не было описано, что позволяет считать случай достаточно редким.

Описанный механизм повреждений схож с концепцией микронестабильности тазобедренного сустава, которая была сформулирована еще в начале 2000-х гг. Она может быть обусловлена или несостоятельностью связочного комплекса и мягких тканей, приводящей к излишней подвижности элементов сустава, или пограничной дисплазией [21, 22]. В качестве сопутствующих описываются повреждения суставной губы, капсулы сустава и прилежащих мышц [13, 21, 22]. В своей работе авторы также обращают внимание на критерий диагностики: положительный результат клинического теста HEER может свидетельствовать о наличии нестабильности [21].

Примечательно, что этот же тест часто является положительным у пациентов, которым по завершении артроскопии тазобедренного сустава не был выполнен шов суставной капсулы.

Следуя концепции микронестабильности тазобедренного сустава, можно предположить, что суставная капсула с волокнами подвздошно-бедренной связки, являясь статическим стабилизатором, играет важную роль протектора шва суставной губы у пациентов, перенесших артроскопию тазобедренного сустава и вернувшихся к деятельности, связанной с переразгибанием бедра. При ее несостоятельности она не способна ограничивать сублюксацию бедра, что может стать причиной повторных разрывов суставной губы. Таким образом, восстановление суставной капсулы необходимо считать важным этапом при проведении артро- скопии тазобедренного сустава с применением техник, требующих капсулотомии.

Заключение

Представленный клинический случай демонстрирует, что пациенты с болью в области тазобедренного сустава, чья деятельность сопряжена с экстремально высокой амплитудой движений бедра, требуют особого внимания при проведении провоцирующих тестов клинического обследования и критической оценки результативных измерений при сопоставлении с референтными значениями лучевых методов диагностики. Артроскопическая коррекция структурных повреждений в описываемом случае позволила достигнуть высоких функциональных результатов благодаря планированию и реализации хирургического вмешательства с учетом концепции микронестабильности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Singh Y., Pettit M., El-Hakeem O., Elwood R., Norrish A., Audenaert A. et al. Understanding hip pathology in ballet dancers. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2022;30(10):3546-3562. doi: 10.1007/s00167-022-06928-1.

2. Нечаев В.А., Васильев А.Ю. Лучевая диагностика патологии тазобедренного сустава у артистов балета (обзор литературы). Радиология - практика. 2018;(3):51-60.3. Mayes S., Smith P., Cook J. Impingement-type bony morphology was related to cartilage defects, but not pain in professional ballet dancers’ hips. J Sci Med Sport. 2018;21(9):905-909. doi: 10.1016/j.jsams.2018.02.014.

4. Mayes S., Ferris A.R., Smith P., Garnham A., Cook J. Bony morphology of the hip in professional ballet dancers compared to athletes. EurRadiol. 2017;27(7):3042-3049. doi: 10.1007/s00330-016-4667-x.

5. Duthon V.B., Charbonnier C., Kolo F.C., Magnenat- Thalmann N., Becker C.D., Bouvet C. et al. Correlation of clinical and magnetic resonance imaging findings in hips of elite female ballet dancers. Arthroscopy. 2013;29: 411-419.

6. Kolo F.C., Duc S.R., Becker C.D., Charbonnier C., Magnenat-Thalmann N., Pfirrmann C.W.A. et al. Extreme hip motion in professional ballet dancers: dynamic and morphological evaluation based on magnetic resonance imaging. Skelet Radiol. 2013;42:689-698. doi: 10.1007/s00256-012-1544-9.

7. Assassi L., Magnenat-Thalmann N. Assessment of cartilage contact pressure and loading in the hip joint during split posture. Int J Comput Assist Radiol Surg. 2016;11:745-756. doi: 10.1007/s11548-015-1303-1.

8. Rodriguez M., Bolia I.K., Phillipon M.D., Briggs K.K., Phillipon M.J. Hip screening of a professional ballet company using ultrasound-assisted physical examination diagnosing the at-risk hip. J Dance Med Sci. 2019;23(2):51-57.

9. Coleman S.H. Editorial commentary: «dancing the hip away» does joint laxity correlate with worse outcome in dancers undergoing hip arthroscopy for femoral acetabular impingement? Arthroscopy. 2019;35:1109- 1110.

10. Duthon V.B., Charbonnier C., Kolo F.C., Magnenat- Thalmann N., Becker C.D., Bouvet C. et al. Correlation of Clinical and Magnetic Resonance imaging findings in hips of elite female ballet dancers. Arthroscopy. 2013;29(3):411-419.

11. Davis A.M., Perruccio A.V., Canizares M., Tennant A., Hawker G.A., Conaghan P.G. et al. The development of a short measure of physical function for hip OA HOOS-Physical Function Shortform (HOOS-PS): an OARSI/oMeRACT initiative. Osteoarthritis Cartilage. 2008;16(5):551-559. doi: 10.1016/j.joca.2007.12.016.

12. Griffin D.R., Parsons N., Mohtadi N.G.H., Safran M.R. A short version of the international hip outcome tool (iHOT-12) for use in routine clinical practice. Arthroscopy. 2012;28(5):611-618. doi: 10.1016/j.arthro.2012.02.027.

13. Wettstein M. Arthroscopic acetabular labrum suture. Orthop Traumatol Surg Res. 2022;108(1S):103138. doi: 10.1016/j.otsr.2021.103138.

14. Beck M., Kalhor M., Leunig M., Ganz R. Hip morphology influences the pattern of damage to the acetabular cartilage: femoroacetabular impingement as a cause of early osteoarthritis of the hip. J Bone Joint Surg Br. 2005;87:1012-1018. doi: 10.1302/0301-620X.87B7.15203.15. Laborie L.B., Lehmann T.G., Enges^ter I., Eastwood D.M., Enges^ter L.B., Rosendahl K. Prevalence of radiographic findings thought to be associated with femoroacetabular impingement in a population- based cohort of 2081 healthy young adults. Radiology. 2011;260(2):494-502. doi: 10.1148/radiol.11102354.

16. Vahedi H., Aalirezaie A., Azboy I., Daryoush T., Shahi A., Parvizi J. Acetabular labral tears are common in asymptomatic contralateral hips with femoroacetabular impingement. Clin Orthop Relat Res. 2019;477(5): 974-979.

17. Larson C.M., Ross J.R., Giveans M.R., McGaver R.S., Weed K.N., Bedi A. The dancer’s hip: the hyper flexible athlete: anatomy and mean 3-year arthroscopic clinical outcomes. Arthroscopy. 2020;36(3):725-731.

18. Ukwuani G.C., Waterman B.R., Nwachukwu B.U., Beck E.C., Kunze K.N., Harris J.D. et al. Return to dance and predictors of outcome after hip arthroscopy for femoroacetabular impingement syndrome. Arthroscopy. 2019;35(4):1101-1108.e3.

19. Myers C.A., Register B.C., Lertwanich P., Ejnisman L., Pennington W.W., Giphart J.E. et al. Role of the acetabular labrum and the iliofemoral ligament in hip stability: An in vitro biplane fluoroscopy study. Am J Sports Med. 2011;39:85S-91S(Suppl). doi: 10.1177/0363546511412161.

20. Ortiz-Declet V., Mu B., Chen A.W., Litrenta J., Perets I., Yuen L.C. et al. Should the capsule be repaired or plicated after hip arthroscopy for labral tears associated with femoroacetabular impingement or instability? A systematic review. Arthroscopy. 2018;34(1):303-318. doi: 10.1016/j.arthro.2017.06.030.

21. Philippon M.J. The role of arthroscopic thermal capsulorrhaphy in the hip. Clin Sports Med. 2001;20: 817-291. doi: 0.1016/s0278-5919(05)70287-8.

22. Jackson T.J., Peterson A.B., Akeda M., Estess A., McGarry M.H., Adamson G.J. et al. Biomechanical effects of capsular shift in the treatment of hip microinstability. Am J Sports Med. 2016;44(3):689-695.

Сведения об авторах

С.А. Герасимов , Е.А. МорозоваФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, г. Нижний Новгород, Россия

АНО «Ортопедические исследовательские проекты», г. Нижний Новгород, Россия Реферат

Теги: артроскопия тазобедренного сустава

234567 Начало активности (дата): 11.10.2025

234567 Кем создан (ID): 989

234567 Ключевые слова: артроскопия тазобедренного сустава, микронестабильность, суставная капсула, повреждение губы вертлужной впадины, фемороацетабулярный импинджмент, артисты балета

12354567899

Похожие статьи

Диагностика, лечение и профилактика венозных тромбоэмболических осложненийРентген на дому 8 495 22 555 6 8

Переломы костей стопы (кроме переломов пяточной кости)

Переломы проксимального отдела голени

Ревматоидный артрит