24.04.2025

24.04.2025

Особенности оперативного лечения внутри-и околосуставных переломов нижнейтрети бедренной кости у больных с политравмой

Лечение пациентов с переломами бедренной кости приобретает особую актуальность в современной травматологии, особенно у пострадавших с политравмой.

По статистике распространенность переломов нижних конечностей достигает 19%, в то время как верхние конечности поражаются в 17,7% случаев [1, 2]. Переломы нижних конечностей у пациентов с политравмой ухудшают прогноз и увеличивают риск развития осложнений. У пациентов с переломами в области дистального отдела бедренной кости часто отмечается неблагоприятный прогноз в плане функционального восстановления [3, 4]. Лечение таких переломов у больных с политравмой имеет особую актуальность на всех этапах лечения, так как они связаны с тяжелыми осложнениями и плохими функциональными результатами.

По механизму возникновения данных переломов выделяют 2 группы: высокоэнергетическая травма у молодых пациентов в возрасте около 30 лет либо низкоэнергетическая травма у пожилых людей, чаще женщин старше 70 лет [4, 10]. Первая группа таких переломов связана с дорожно-транспортными происшествиями или экстремальными видами спорта, а переломы второй группы, как правило, вызваны несчастными случаями в быту. Тем не менее политравма, затрагивающая более пожилых пациентов, встречается все чаще, а средний возраст этих пациентов в настоящее гораздо старше, чем 30 лет назад [9].

Важной при таких переломах является тщательная оценка сосудистого и неврологического статуса, а также конечности и состояния окружающих мягких тканей, поскольку эти переломы часто сопровождаются повреждениями сосудисто-нервных пучков и обширными повреждениями мягких тканей. По мнению многих авторов, лечение должно быть направлено на достижение баланса между первичной и окончательной стабилизацией поврежденного сегмента, при этом важно избегать потенциально опасных для жизни системных осложнений (жировая эмболия, респираторный дистресс-синдром и полиорганная недостаточность) [11]. Поэтому очень важна правильная тактика лечения пациентов с политравмой по принципу «damage control» [3, 4, 6]. Контроль повреждений этих переломов должен планироваться так, чтобы не препятствовать последующему окончательному остеосинтезу (конверсии).

Цель исследования — улучшение результатов лечения переломов дистального отдела бедренной кости у пациентов с политравмой, анализ опыта лечения больных с внутри- и околосуставными переломами нижней трети бедренной кости на фоне политравмы, определение особенностей оказания им травматологической помощи на этапах госпитального лечения, а также изучение вариантов и сроков конверсии на внутренний остеосинтез.

Эта проблема остается актуальной до настоящего времени и требует дальнейшего изучения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование проводилось в период с 2016 по 2019 г. в отделении травматологии и ортопедии ГКБ им. А.К. Ерамишанцева — базе кафедры травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов. Под наблюдением находились 72 пациента с политравмой по шкале оценки тяжести ISS 17—40, включающей перелом дистального отдела бедренной кости, которым было проведено оперативное лечение.

В большинстве случаев тяжесть состояния была обусловлена черепно-мозговой травмой и множественными переломами тазового кольца, в некоторых случаев — переломами позвоночника, ребер, а также разрывами печени и селезенки. При этом переломы длинных костей конечности в большинстве случаев имели множественный характер. Всего было 45 (62,5%) мужчин и 27 (37,5%) женщин. Медиана возраста на момент операции составила 42,1 года (26—78 лет), средняя продолжительность наблюдения — 12,3 мес.

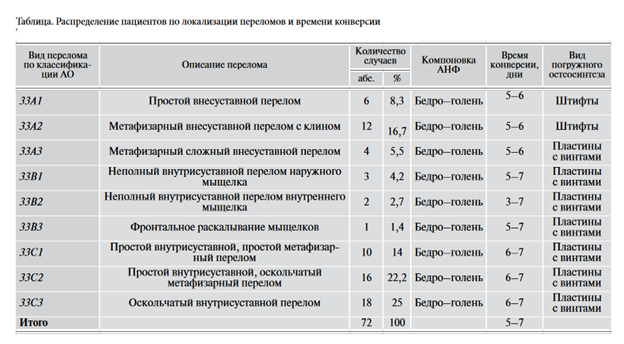

Тактика и метод оперативного лечения определялись на основании типа перелома по классификации, в которой выделяются внесуставные, частичные внутрисуставные, межмыщелковые и полные внутрисуставные переломы [6]. У пациентов с политравмой переломы являются наиболее сложными, при этом наиболее часто встречаются переломы бедренной кости А3, а также С2 и С3. Переломы С3 являются наиболее трудно управляемые в связи со сложными метафи- зарными и внутрисуставными переломами.

Степень фрагментации напрямую зависит от энергии, которая вызвала перелом, и качества костной ткани пациента. Эти переломы часто сопровождаются повреждениями мягких тканей, сосудов и нервов, а также мышечно-связочного аппарата; при этом нередко это открытые переломы. В предоперационном периоде проводились лабораторная диагностика, рентгенография органов грудной клетки, бедренной кости на протяжении и коленного сустава в стандартных проекциях, электрокардиография, консультация терапевта, а также компьютерная томография коленного сустава.

Всем пациентам при поступлении в качестве противошоковой терапии в сочетании с локальным обезболиванием и инфузионной терапией выполняли экстренное оперативное вмешательство в объеме монтажа аппарата наружной фиксации на поврежденный сегмент в ранние сроки, без стремления к достижению идеального сопоставления отломков.

Такой подход обеспечивал возможность эффективного наблюдения за пострадавшими с целью профилактики травматического шока, жировой эмболии и тромбозов вен поврежденного сегмента, а также вторичного повреждения магистральных сосудов и нервов.

Важным при первичной стабилизации перелома в аппарате было бережное обращение с мягкими тканями сегмента; кроме того, учитывали локализацию, уровень и тип перелома. При монтаже аппарата также осуществляли фиксацию костей голени с целью усиления степени фиксации поврежденного сегмента. В 3 случаях при первичной стабилизации перелома выполнялся монтаж аппарата наружной фиксации.

Все пациенты получали лечение согласно стандартному протоколу ведения послеоперационных больных. В послеоперационном периоде выполняли рентгенографию бедренной кости и коленного сустава в стандартных проекциях на 2-е сутки после операции, в сроки 3, 6 и 12 мес, затем ежегодно на контрольных осмотрах.

Как видно из таблицы наиболее частыми повреждениями у пациентов были переломы А2 (16,7%), С2 (22,2%), С3 (25%).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Оценку результатов лечения переломов дистального отдела бедренной кости производили по шкале KSS. Отличные результаты были получены у 29 (40%) пациентов, хорошие — у 27 (37,8%), удовлетворительные — у 13 (17,8%), неудовлетворительные — у 3 (4,4%).

Неудовлетворительные результаты лечения зафиксированы у пострадавших с типом C3 по классификации AO, т.е. с тяжелыми переломами мыщелков бедренной кости, значительно усложняющими выполнение анатомической репозиции и восстановление целостности суставной поверхности бедренной кости. При этом значительно затруднялся процесс реабилитации. Осложнения в послеоперационном периоде не выявили.

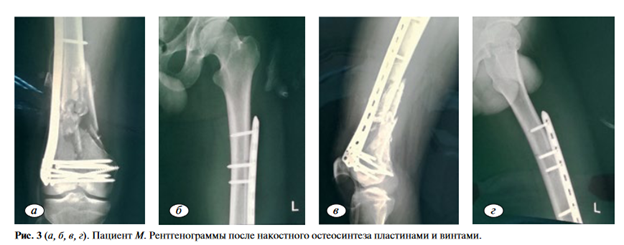

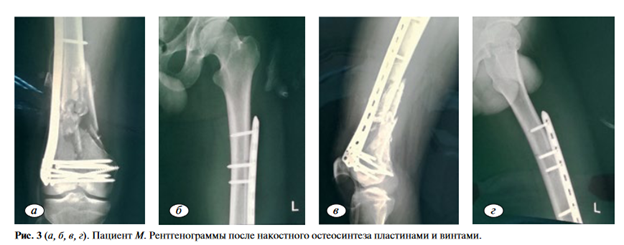

Приводим клиническое наблюдение. Пациент М., 33 лет, после ДТП поступил в ГКБ им. А.К. Ерами- шанцева (ГКБ №20) с диагнозом ТСТ. Закрытый оскольчатый перелом нижней трети правой бедренной кости со смещением отломков АО:33С2. Ушиб правой половины грудной клетки (рис. 1).

Состояние пациента средней тяжести. АД 115/75 мм рт.ст., частота сердечных сокращений 74 уд/мин. При поступлении в приемном отделении сразу проведены обследование, системное обезболивание и противошоковая терапия, а также наложена задняя гипсовая лонгета для предотвращения повреждения сосудов и нервов. Через 1 час после госпитализации выполнен монтаж стержневого аппарата наружной фиксации (компоновка бедро-голень). При этом достигнуто удовлетворительное положение отломков (рис. 2).

На 5-е сутки после спадения отека выполнен второй этап последовательного остеосинтеза: демонтаж аппарата внешней фиксации и накостный остеосинтез пластиной с винтами

Послеоперационный период протекал благоприятно. На следующие сутки после операции пациент был активизирован, передвигался с дополнительной опорой на костыли. Раны зажили первичным натяжением.

На контрольных осмотрах на рентгенограммах отмечалась консолидация перелома по типу формирования костной мозоли.

ОБСУЖДЕНИЕ

Адекватный выбор тактики, способов и сроков лечения пациентов с переломами длинных костей, особенно при политравме, до настоящего времени является актуальным вопросом для положительного исхода лечения пациентов [4, 5, 13].

По данным A. Perron и соавт. [13], окончательный остеосинтез в раннем периоде политравмы (первые 3 сут) приводил к летальному исходу, особенно при значительных торакальных, абдоминальных и черепно-мозговых повреждениях. Смерть пострадавших при этом наступала в первые часы после травмы во время проведения этих операций или на 5-7-е сутки от развивавшихся тяжелых осложнений: респираторного дистресс-синдрома взрослых, полиорганной недостаточности, пневмонии, сепсиса [8].

Однако длительное лечение пострадавших в аппарате внешней фиксации до второго этапа операции или как окончательный метод лечения пострадавших с переломами длинных костей повышает риск развития инфекционных и гипостатических осложнений, а также является большим неудобством пациентам при длительных сроках лечения [12].

Анализируя наши наблюдения, мы пришли к выводу, что конверсия остеосинтеза является оптимальной тактикой при лечении пострадавших с внутри- и околосуставными переломами нижней трети бедренной кости при политравме. Конверсия (переход) внеочаговой наружной фиксации на внутренний остеосинтез у пациентов с политравмой возможна в сроки на 5-7-е сутки без угрозы возникновения травматического шока и воспалительных осложнений в послеоперационном периоде. Стабилизация перелома в аппарате наружной фиксации при поступлении в стационар на 5-7-е сутки значительно способствовала снижению отека и предотвращала возникновение пролежней и гипостатических осложнений. В подобных условиях выполнение погружного остеосинтеза сопровождалось меньшими техническими трудностями, что положительно повлияло на уменьшение продолжительности выполнения окончательного остеосинтеза, снижение числа интра- и послеоперационных осложнений.

Таким образом, проведенное исследование подтвердило целесообразность конверсии чрескостной фиксации в накостный или интрамедуллярный остеосинтез с блокированием при лечении больных с внутри- и околосуставными переломами нижней трети бедренной кости на фоне политравмы. Использование методики перевода фиксации отломков аппаратом наружной фиксации на внутренний остеосинтез (конверсия) способствовало сокращению сроков стационарного лечения пациентов с внутри- и околосуставными переломами нижней трети бедренной кости.

ВЫВОДЫ

Методика фиксации переломов нижней трети бедренной кости стержневыми аппаратами внешней фиксации на первом этапе обеспечивает стабилизацию отломков и профилактику шока и других посттравматических осложнений, а также вторичного повреждения сосудов и нервов.

Конверсию (переход) внеочаговой наружной фиксации на внутренний остеосинтез пациентам с политравмой предпочтительно осуществлять на 5-7-е сутки, что снижает вероятность развития травматического шока и воспалительных осложнений в послеоперационном периоде.

Срочная фиксация нестабильных переломов стержневыми аппаратами приводит к более быстрому купированию отека мягких тканей, препятствует развитию гипостатических осложнений и создает благоприятные условия для ухода и динамического наблюдения за состоянием мягких тканей.

ЛИТЕРАТУРА

Ямковой АД. Остеосинтез переломов длинных костей конечностей гвоздями с пластической деформацией (клиническое исследование): Автореф. дис. ... канд. мед. наук. М.; 2017. [Yamkovoj AD. Osteosintez perelomov dlinnyh kostej konechnostej gvozdyami s plasticheskoj deformaciej (klinicheskoe issledovanie): Avtoref. dis. ... kand. med. nauk. M.; 2017. (In Russ.)].

Хоминец В.В., Беленький И.Г., Кутянов Д.И., Печкуров А.Л. Тактика лечения переломов длинных костей конечностей у пострадавших с политравмами. Клиническая медицина. Хирургия. Травматология. 2011;12(СТ. 53):631-645. [Homi- nec VV, Belen’kijIG, KutyanovDI, PechkurovAL. Taktika lech- eniya perelomov dlinnyh kostej konechnostej u postradavshih s politravmami. Klinicheskaya medicina. Hirurgiya. Travma- tologiya. 2011;12(ST. 53):631-645. (In Russ.)].

Ямковой А.Д., Зоря В.И. Применение интрамедуллярного остеосинтеза системой фиксации при лечении диа- физарных переломов длинных костей. Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2014;3:34-38. [ Yamkovoj AD, Zorya VI. Primenenie intramedullyarnogo osteosinteza sistemoj fiksacii pri lechenii diafizarnyh perelomov dlinnyh kostej. Vestnik travmatologii i ortopedii im. N.N. Priorova. 2014;3:34-38. (In Russ.)].

Пожариский В.Ф. Политравмы опорно-двигательной системы и их лечение на этапах медицинской эвакуации. М.: Медицина; 1989. [Pozhariskij VF. Politravmy oporno- dvigatel’noj sistemy i ih lechenie na etapah medicinskoj evakua- cii. M.: Medicina; 1989. (In Russ.)].

Banerjee M, Bouillon B, Shafizadeh S, et al. Epidemiology of extremity injuries in multiple trauma patients. Injury. 2013;44(8):1015-21.

Zelle BA, Brown SR, Panzica M, et al. The impact of injuries below the knee joint on the long-term functional outcome following polytrauma. Injury. 2005;36(1):169-177.

D’Alleyrand JC, O’Toole RV. The evolution of damage control orthopedics: current evidence and practical applications of early appropriate care. Orthop Clin North Am. 2013;44(4):499-507.

Court-Brown CM, Caesar B. Epidemiology of adult fractures: a review. Injury. 2006;37(8):691-697.

Evans JA, van Wessem KJ, McDougall D, Lee KA, Lyons T, Balogh ZJ. Epidemiology of traumatic deaths: comprehensive population-based assessment. World J Surg. 2010;34(1):158- 163.

Marsh JL, Slongo TF, Agel J, et al. Fracture and dislocation classification compendium-2007: orthopaedic trauma association classification, database and outcomes committee. J Orthop Trauma. 2007;21(10 Suppl):S1-133.

Gwathmey FW, Jr, Jones-Quaidoo SM, Kahler D, Hurwitz S, Cui Q. Distal femoral fractures: current concepts. J Am Acad Orthop Surg. 2010;18(10):597-607.

Obakponovwe O, Kallala R, Stavrou PZ, Harwood P, Gian- noudis P. The management of distal femoral fractures: a literature review. Orthop Traumatol Surg Res. 2012;26:3.

Perron AD, Brady WJ, Sing RF. Orthopedic pitfalls in the ED: vascular injury associated with knee dislocation. Am J Emerg Med. 2001;19(7):583-588.

Сведения об авторах:

Солод Э.И. — д-р мед. наук, проф., ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова» Минздрава России, ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, Москва, Россия;

Загородный Н.В. — член-корр. РАН, д-р мед. наук, проф., ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова» Минздрава России, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва, Россия;

Лазарев А.Ф. — д-р мед. наук, проф., ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова» Минздрава России, Москва, Россия; Абдулхабиров М.А. — канд. мед наук, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва, Россия;

Алсмади Я.М. — врач, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва, Россия; Дмитров И.А. — врач, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва, Россия

Теги: переломы бедренной кости

234567 Начало активности (дата): 24.04.2025

234567 Кем создан (ID): 989

234567 Ключевые слова: контроль повреждений, переломы бедренной кости, аппараты наружной фиксации, остеосинтез, политравма, дистальная часть бедренной кости

12354567899

Похожие статьи

Лечение ложных суставов трубчатых костей внеочагового остеосинтеза новым стержневым аппаратомРентген на дому 8 495 22 555 6 8

Роль изменений ремоделирования костной ткани в патогенезе остеопении у больных хроническим лимфоцитарным лейкозом

Восстановление функции пальцев кисти при дефектах суставов

Результаты реконструктивной хирургии конечностей с использованием телескопического титанового стержня