22.04.2025

22.04.2025

Симультанные оперативные вмешательства в спинальной хирургии: обзор литературы и клинический случай применения при спондилолизном спондилолистезе поясничного отдела позвоночника

В статье представлен первый клинический случай хирургического лечения пациента со спондилолизным спондилолистезом позвонка LIV с применением комбинации миниинвазивных хирургических технологий и симультанной методики

Дегенеративные заболевания поясничного отдела позвоночника составляют доминирующую причину вер- теброгенного болевого синдрома у более чем 85% пациентов трудоспособного возраста [1]. При этом наличие симптоматичного дегенеративного стеноза позвоночного канала, сегментарной нестабильности и спондилолистеза является показанием к проведению декомпрессивно-стабилизирующего вмешательства [1, 2].

У взрослого населения частой причиной боли в спине как с синдромом каудогенной перемежающейся хромоты, так и без него является спондилолистез [2, 3]. Истми- ческий характер спондилолистеза среди вертеброгенной патологии составляет 5-6% случаев [4]. Односторонний или двусторонний спондилолиз локализуется преимущественно в позвонке LV, реже — в LIV или позвонке LIII, что обусловлено биомеханическими особенностями пояснично-крестцового перехода [5, 6].

Как правило, лизис дужки и смещение тела позвонка кпереди не сопровождаются стенозом позвоночного канала, а болевая симптоматика эффективно купируется физиотерапевтическими процедурами и нестероидными противовоспалительными лекарственными препаратами [7, 8]. При неэффективности консервативного лечения, наличии клинической корешковой симптоматики, а также при выраженной патологической подвижности ставится вопрос о фиксации нестабильных сегментов [2, 9]. При этом «золотым стандартом» дорсальной стабилизации позвоночных сегментов является методика заднего (PLIF) или трансфораминального (TLIF) межтелового спондилодеза с классической открытой транспедикулярной фиксацией [10, 11]. Значимое повреждение паравертебральных мышц, сопровождающееся интенсивной болью в области вмешательства и снижением качества жизни, значимая интраоперационная кровопотеря и увеличение продолжительности сроков стационарного лечения являются существенными недостатками традиционных декомпрессивно-стабилизирующих вмешательств [12, 13]. Для уменьшения вышеуказанных последствий в настоящее время широко используются минимально инвазивные хирургические (MIS) методики с использованием тубулярных ранорасширителей и микроинструментария, позволяющие выполнять чрескожную декомпрессию с установкой стабилизирующих конструкций при меньшей ятрогенной агрессии [14, 15]. Отрицательными моментами применения MIS-технологий являются необходимость длительного освоения методики медицинским персоналом и наличие специализированного оборудования [16, 17].

Увеличивается продолжительность операции и интраоперационной флюороскопии [18-21], а также риски неправильной установки погружных систем [22, 23].

Исследование возможности устранения существующих недостатков MIS-методик направлено на разработку симультанных подходов при выполнении декомпрессивно-стабилизирующих вмешательств.

В нейрохирургической практике симультанные операции не имеют широкого освещения в литературе. Данные представлены сериями или отдельными клиническими случаями оперативного лечения различных заболеваний позвоночника: дегенеративных заболеваний межпозвонковых дисков [24, 25], дегенеративных тандем-стенозов позвоночного канала [26, 27], спинальных деформаций [28], последствий травматических повреждений позвоночника [29, 30], специфических [31] и неспецифических спондилитов [32, 33].

В настоящее время актуальным является изучение возможности оптимизации хирургической техники при проведении MIS- вертебрологических вмешательств. В специализированной литературе информация о симультанной технологии при оперативном вмешательстве у пациентов со спондилолизным спондилолистезом отсутствует.

Приводим клинический случай оперативного лечения пациента со спондилолизным спондилолистезом позвонка LIV с применением фасетэктомии, двусторонней декомпрессии из унилатерального доступа, TLIF кейджем Capstone («Medtronic», США), симультанной комбинированной транспедикулярной фиксацией системой U-centum («Ulrich», Germany)

Пациент Ш., 48 лет, поступил в Центр нейрохирургии НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Ир- кутск-Пассажирский» ОАО «РЖД-Медицина» с жалобами на выраженные боли в поясничном отделе позвоночника, усиливающиеся при динамических нагрузках, с иррадиацией в обе ягодицы, по боковой поверхности обоих бедер, правой голени до голеностопного сустава. Онемение в зоне болевого синдрома правой нижней конечности.

Слабость в правой стопе.

Из анамнеза заболевания известно, что симптомы беспокоят пациента в течение ряда лет, в связи с чем он неоднократно проходил курсы консервативного лечения с незначительным улучшением. Последнее обострение было 6 нед назад после чрезмерной физической нагрузки, при этом медикаментозная терапия в амбулаторных условиях была малоэффективна.

Неврологический статус до операции: положение пациента вынужденное, анталгическое. Черепно-мозговые нервы, верхние конечности — без неврологических изменений.

Поясничный лордоз сглажен, движения в поясничном отделе позвоночника резко ограничены и болезненны. Дефанс паравертебральных мышц III степени с двух сторон. Коленные рефлексы, ахилловы рефлексы — симметричные, снижены. Симптом Ласега справа положительный (35), слева положительный (50). Патологических рефлексов нет. Мышечный тонус нижних конечностей нормальный.

Сила мышц нижних конечностей: слева 5 б; справа (дистальные отделы правой стопы, мышцы разгибатели) снижена до 4 б. Отмечается нарушение чувствительности в виде гипестезии по ходу корешка L5 справа. Тазовых нарушений нет. Степень выраженности болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) составила: в спине — 76 мм, в правой ноге — 87 мм, в левой ноге — 65 мм, функциональный статус по Osvestri disability index (ODI) — 70 баллов.

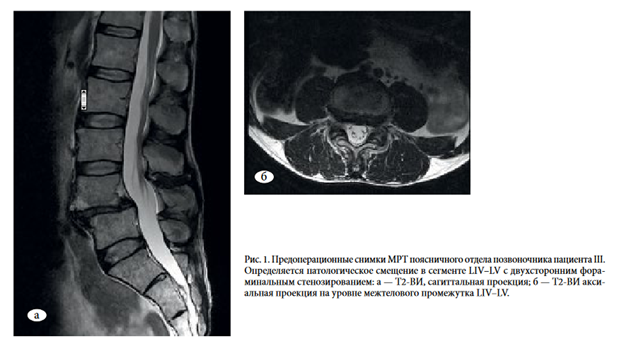

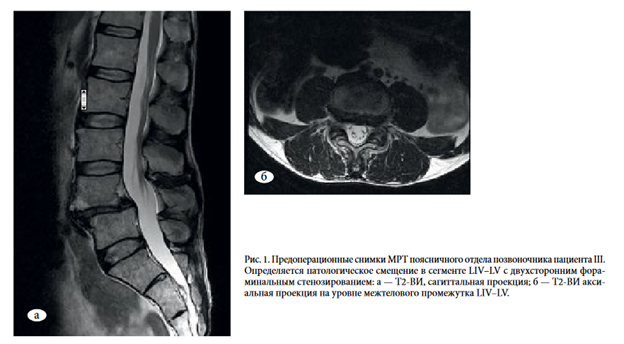

Данные магнитно-резонансной томографии (МРТ) поясничного отдела позвоночника (рис. 1, а, б): антеспон- дилолистез позвонка LIV II стадии, фораминальный стеноз на уровне LIV-LV с двух сторон.

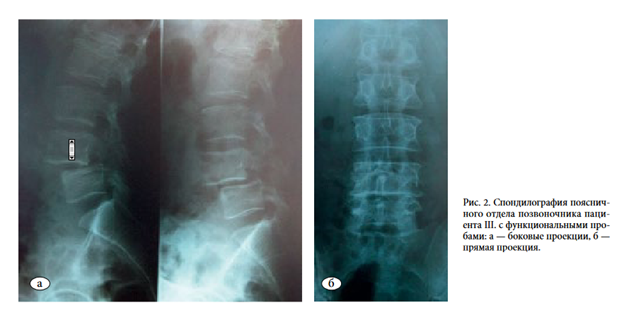

Поясничная спондилография в прямой проекции и с функциональными пробами (рис. 2, а, б): остеохондроз, спондилоартроз, нестабильный антеспондилолистез позвонка II стадии со спондилолизом справа.

На основании данных клинико-неврологического осмотра и инструментальных методов исследований пациенту Ш. поставлен диагноз: «Дорсопатия. Обострение. Остеохондроз поясничного отдела позвоночника, нестабильный антеспондилолистез позвонка LIV II стадии со спондилолизом справа. Радикулоневрит корешка L5 справа. Синдром люмбоишиалгии с двух сторон, больше справа. Выраженный болевой и мышечно-тонический синдромы».

При внутриклинической консультации рекомендовано проведение оперативного вмешательства в объеме: микрохирургическая реконструкция позвоночного канала из миниинвазивного доступа по Wiltse справа, фасетэктомия LIV-LV справа, дискэктомии LIV-LV, двусторонняя фораминотомия по ходу L5 корешков с двух сторон, TLIF LIV-LV кейджем Capstone («Medtronic», США), минимально инвазивная симультанная комбинированная 4-винтовая транспедикулярная фиксация LIV-LV системой U-centum («Ulrich», Germany).

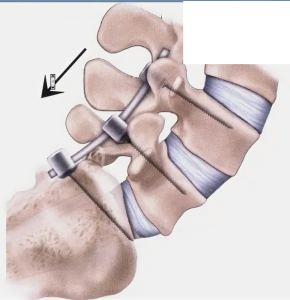

Операция выполнена под внутривенной анестезией с использованием искусственной вентиляции легких в положении пациента на животе с подкладыванием разгрузочных валиков под бедра и подмышечные области. После рентгенологической разметки произвели разрез кожи и подкожно-жировой клетчатки в проекции тел позвонков LIV-LV поясничного отдела парамедианно отступя справа на 5 см от средней линии (по Wiltse). Симультанно с двух сторон через ножки позвонков LIV и LV установили спицы-проводники под ЭОП-контро- лем (рис. 3, а). После дополнительной флюороскопической верификации осуществили установку ранорасширителя ARAS («Zimmer», США).

Затем выполнили последовательно фасетэктомию LIV-LV справа, микрохирургическую дискэктомию, двустороннюю фораминотомию по ходу корешков L5, TLIF кейджем Capstone («Medtronic», США) (см. рис. 3, б). Затем под флюороскопическим контролем через корни дуг позвонков LIV и LV симультанно с двух сторон при помощи транскутанного инструментария были установлены канюлиро- ванные винты системы U-centum («Ulrich», Germany) (см. рис. 3, в). В головки винтов были уложены стержни, смонтированы транспедикулярные системы с двух сторон. Провели рентгенологический контроль состояния элементов конструкции. Осуществили гемостаз с последующим послойным ушиванием раны и асептической наклейкой на кожу. Время операции — 1 ч 50 мин, объем кровопотери — 50 мл, общее время интраоперационной флюороскопии — 16 с.

Пациент был активизирован на следующие сутки после операции. Данные поясничной спондилографии в прямой и боковой проекциях (рис. 4): состояние после межтелового спондилодеза с транспедикулярной фиксацией в сегменте LIV-LV, редукция антеспондилолисте- за позвонка LV до I стадии. Положение элементов конструкции правильное, признаков миграции элементов конструкции не выявлено.

Через 10 сут после операции пациент был выписан в удовлетворительном состоянии с полным регрессом неврологической симптоматики.

Неврологический статус при выписке: положение пациента активное. Черепно-мозговые нервы, верхние конечности — без неврологических изменений. Поясничный лордоз сглажен, движения в поясничном отделе позвоночника в полном объеме и незначительно болезненны. Дефанса паравертебральных мышц не наблюдается. Коленные рефлексы, ахилловы рефлексы симметричные, живые. Симптом Ласега отрицательный с двух сторон (>90°). Патологических рефлексов нет. Мышечный тонус нижних конечностей нормальный. Сила мышц в обеих нижних конечностях составляет 5 баллов. Нарушения чувствительности достоверно не определяется. Тазовых нарушений нет. Степень выраженности болевого синдрома по ВАШ: в спине — 8 мм, в правой ноге — 2 мм, в левой ноге — 0 мм, функциональный статус по ODI — 8 баллов.

Рекомендовано в сроки до 1 мес ограничить физические нагрузки. При осмотре через 4 нед нейрохирургом: полная социальная и физическая реабилитация.

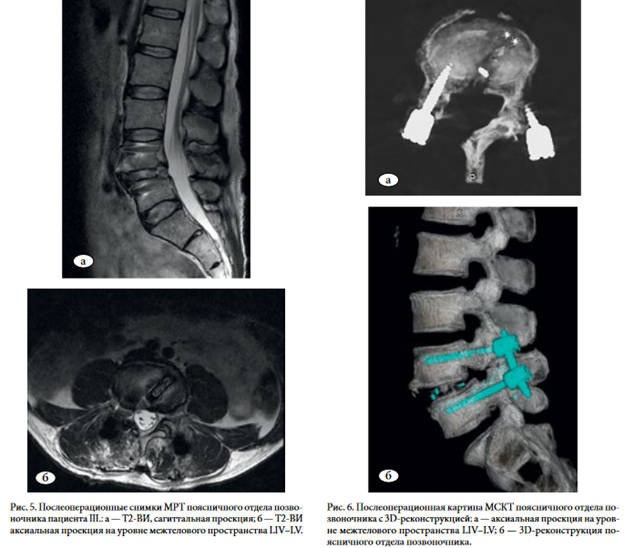

По результатам МРТ поясничного отдела позвоночника, выполненной через 6 мес в плановом порядке (рис. 5): состояние после оперативного вмешательства в сегменте LIV-LV, признаков дополнительной компрессии структур позвоночного канала не выявлено.

По данным мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) поясничного отдела позвоночника c 3Б-реконструкцией, произведенной через 6 мес в плановом порядке (рис. 6): состояние после межтелового спондилодеза с транспедикулярной фиксацией в сегменте LIV-LV, формирующийся костный блок II стадии по Bridwell.

ОБСУЖДЕНИЕ

Спондилолизный спондилолистез является частой причиной боли в поясничном отделе позвоночника и нижних конечностей за счет болевой корешковой симптоматики, вызванной патологической сегментарной нестабильностью [5]. Учитывая длительный характер течения заболевания и приспособление паравертебральных тканей к измененным сегментарным пространственным взаимоотношениям, основная цель хирургического вмешательства заключается в предотвращении прогрессирования патологической подвижности, а также частичной редукции степени спондилолистеза [11, 34]. Для этого широко используются в течение многих десятилетий методики PLIF и TLIF [6, 35].

Большинство традиционных хирургических способов сопряжено с агрессивным доступом, значимым локальным послеоперационным болевым синдромом и длительным периодом реабилитации [12, 13, 15, 36]. С этой целью активно внедряются менее травматичные хирургические методы, направленные на ограничение объема манипуляций в операционной ране и минимизацию степени ятрогенной хирургической травмы мягких тканей на протяжении всей операции за счет уменьшения площади раневой поверхности, ускорения сроков заживления операционной раны, сокращения интраоперационной кровопотери, снижения интенсивности послеоперационного болевого синдрома и ранней активизации пациентов [2, 14, 37]. При этом использование современных принципов MIS-операции позвоночника не всегда имеет преимущества перед традиционными подходами [18, 19, 22]. Так, при использовании MIS-технологий отмечается увеличение продолжительности операции и лучевой интраоперационной нагрузки, создаются риски развития мальпозиции погружных систем при их чрескожной установке [12, 21].

В настоящее время актуальным является выбор менее инвазивной хирургической техники, способной обеспечить те же положительные результаты, характерные для открытых методик, но при этом устраняя имеющиеся недостатки. Одним из таких технологических решений является использование симультанных операций в спинальной хирургии.

Понятие «симультанная операция» было введено в 1971 г. M. Reiffezscheid (цит. по А.М. Зайцеву и соавт. [38]). Такие оперативные вмешательства получили широкое распространение в хирургии желудка и гепатоби- лиарной зоны, проктологии, эндокринологии, урологии, гинекологии, при ожирении и заболеваниях сердца [38, 39]. Такие операции одномоментно устраняют несколько конкурирующих патологий, снижают необходимость в повторных операциях и дополнительных анестезиологических пособиях и риски развития их осложнений, а также имеют значимые экономические преимущества [39, 40]. С современных позиций симультанная операция, выполненная в традиционном виде, сопровождается увеличением травматичности за счет расширенного доступа, необходимого для выполнения всех этапов вмешательства. Но применение высокотехнологичного инструментария и MIS-методик позволяет одновременно выполнить лечение ряда заболеваний, сохранить малую травматичность доступа, активизировать пациентов в ранние сроки, снизить число осложнений [41-43].

Как уже указывалось ранее, информация о симультанных операциях в хирургии позвоночника немногочисленна и представлена клиническими сериями и отдельными наблюдениями при лечении пациентов с воспалительными, травматическими и дегенеративными заболеваниями. Но ведущее количество результатов использования симультанных операций в специализированной литературе отводится лечению пациентов с дегенеративной патологией позвоночника, что является наиболее близким к анализируемой тематике.

Так, S. Bhagat и соавт. [28] указывают на возможность оптимального восстановления сагиттального баланса при симультанной корпэктомии и протяженной задней стабилизации у пациентов с ригидными деформациями позвоночника. Схожие данные отметили Q. Wang и соавт. [29], наблюдавшие 21 пациента с посттравматическим кифозом грудо-поясничного отдела: были верифицированы хорошие клинические результаты и коррекция деформации при незначимом объеме кровопотери и минимальных рисках повреждения спинного мозга.

На положительную динамику клинической симптоматики после одномоментного выполнения декомпрессии позвоночного канала при тандем-стенозах указывали J. Schaffer и соавт. [27], S. Naderi и соавт. [44] и Y. Chen и соавт. [45].

При сравнительном анализе симультанных и этапных оперативных вмешательств в хирургии тандем-стенозов позвоночника M. Eskander и соавт. [26] и K. Kikuike и соавт. [46] не выявили значимых различий в клинических исходах, однако указали, что возраст пациентов и объем операции являются отягощающими факторами симультанной хирургии

D. Drazin и соавт. [24] провели исследование, в которое были включены 20 пациентов с дегенеративными заболеваниями межпозвонковых дисков без значимой деформации позвоночного канала, оперированных из бокового ретроперитонеального доступа с симультанной транспедикулярной стабилизацией в 10 случаях и с переворотом пациента — тоже в 10 случаях. Авторами было установлено, что при отсутствии анатомических изменений ножек позвонков, избыточной массы тела и остеопороза симультанная методика позволяет выполнить декомпрессию и стабилизацию без изменения положения пациента при меньшей продолжительности вмешательства и объеме кровопотери, а также сократить длительность послеоперационного стационарного лечения.

P. Passias и соавт. [47] проанализировали результаты лечения 11 265 пациентов, оперированных из переднего и заднего доступов, у которых в 71,2% были выполнены симультанные вмешательства. Было выявлено большее количество осложнений при этапных вмешательствах по сравнению с одномоментными — 28,4 и 21,7% соответственно (р<0,0001), однако показатель общей летальности оказался сопоставимым — 0,5 и 0,4%. Данные анализа показали, что этапная хирургия имеет более высокие (на 29%) риски послеоперационных осложнений по сравнению с симультанной.

При проведении систематизированного поиска в медицинских базах данных: Medline, РИНЦ, EMedicine, UMKB не было найдено клинических исследований, посвященных эффективности симультанной транспедикулярной стабилизации при лечении пациентов со спондилолизным спондилолистезом. Таким образом, настоящее клиническое наблюдение является первой демонстрацией результата.

Учитывая отсутствие широкого освещения в литературе симультанных технологий в спинальной хирургии и спорные данные их применения при различных нозологических формах, имеют актуальность накопление опыта и анализ отдаленных результатов лечения пациентов с использованием многокомпонентных оперативных вмешательств.

Необходимы дальнейшие исследования эффективности комбинации миниинвазивных и симультанных технологий при декомпрессивно-стабилизирующих вмешательствах у пациентов вертебрологического профиля, а также сравнительный анализ с традиционными подходами.

Заключение. Сочетание MIS-вмешательств и симультанных методик позволило значительно уменьшить уровень вертеброгенного болевого синдрома, улучшить функциональный статус в послеоперационном периоде, эффективно устранить патологическую подвижность, обеспечить раннюю активизацию, осуществить полноценное восстановление трудоспособности в кратчайшие сроки и может быть операцией выбора у пациентов со спондилолизным спондилолистезом поясничного отдела позвоночника.

ЛИТЕРАТУРА

Бывальцев В.А., Калинин А.А. Использование минимально инвазивных методик ригидной стабилизации поясничного отдела позвоночника у работников ОАО «РЖД». Медицина труда и промышленная экология. 2018;1:39-43. [Byvaltsev V.A., Kalinin A.A. The use of minimally invasive methods of rigid stabilization of the lumbar spine among the employees of Russian Railways. Medicina truda i promyshlennaja jekologija. 2018;1:39- 43. (In Russ.)].

Бывальцев В.А., Калинин А.А., Белых Е.Г. Оптимизация результатов лечения пациентов с сегментарной нестабильностью поясничного отдела позвоночника при использовании малоинвазивной методики спондилодеза. Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. 2015;3:45-54. [Byvaltsev V.A., Kalinin A.A., Belykh E.G. Optimization of the results of treatment of patients with lumbar spinal segment instability using the minimally invasive method of spinal fusion.Voprosy nejrohirurgii im. N.N. Burdenko. 2015;3:45-54. (In Russ.)].

Butt M.F., Dhar S.A., Hakeem I., Farooq M., Halwai M.A., Mir M.R., et al. In situ instrumented posterolateral fusion without decompression in symptomatic low-grade isthmic spondylolisthesis in adults. Int Orthop (SICOT). 2008;32:663-9.

Farah K., Graillon T., Rakotozanany P., Pesenti S., Blondel B., Fuentes S.Circumferential minimally invasive approach for low-grade isthmic spondylolisthesis: A clinical and radiological study of 43 patients. Orthop Traumatol Surg Res. 2018;

Labelle H., Mac-Thiong J.M., Roussouly P. Spino-pelvic sagittal balance of spondylolisthesis: a review and classification. Eur Spine J. 2011;20(Suppl 5):641

Tamburrelli F.C., Meluzio M.C., Burrofato A., Perna A., Proietti L. Minimally invasive surgery procedure in isthmic spondylolisthesis. Eur Spine J. 2018.

Kalichman L., Kim D.H., Li L., Guermazi A., Berkin V., Hunter D.J. Spondylolysis and spondylolisthesis: prevalence and association with low back pain in the adult community-based population. Spine. 2009;34(2):199-205

O’Brien M.F. Low-grade isthmic lytic spondylolisthesis in adults. Instr Course Lect. 2003;52:511-4.

Hashem S., Abdelbar A., Ibrahim H., Alaa-Eldin Habib M., Ab- del-Monem A., Hamdy H. Review of device and operator related complications of transpedicular screw fixation for the thoracic and lumbar regions. Egypt J Neurol Psychiat Neurosurg. 2012;49:393-8.

Barone G., Scaramuzzo L., Zagra A., Giudici F., Perna A., Proietti L. Adult spinal deformity: effectiveness of interbody lordotic cages to restore disc angle and spino-pelvic parameters through completely mini-invasive trans-psoas and hybrid approach. Eur Spine J. 2017;26(Suppl 4):457-3.

Mobbs R.J., Phan K., Malham G., Seex K., Rao P.J. Lumbar interbody fusion: techniques, indications and comparison of interbody fusion options including PLIF, TLIF, MI-TLIF, OLIF/ATP, LLIF and ALIF. J Spine Surg. 2015;1(1):2-18.

Бывальцев В.А., Калинин А.А., Оконешникова А.К., Керим- баев Т.Т., Белых Е.Г. Фасеточная фиксация в комбинации с межтеловым спондилодезом: сравнительный анализ и клинический опыт нового способа хирургического лечения пациентов с дегенеративными заболеваниями поясничного отдела позвоночника. Вестник Российской академии медицинских наук. 2016;71(5):375-3. [Byvaltsev V.A., Kalinin A.A., Okoneshnikova A.K., Kerimbaev T.T., Belykh

E.G. Facet fixation in combination with interbody spinal fusion: a comparative analysis and clinical experience of a new method of surgical treatment of patients with degenerative diseases of the lumbar spine.Vestnik Rossijskoj akademii medicinskih nauk. 2016;71(5):375-3. (In Russ.)].

Kalanithi P.S., Patil C.G., Boakye M. National complication rates and disposition after posterior lumbar fusion for acquired spondylolisthesis. Spine. 2009;34(18):1963-9.

Adogwa O., Parker S.L., Bydon A., Cheng J., McGirt M.J. Comparative effectiveness of minimally invasive versus open trans- foraminal lumbar interbody fusion: 2-year assessment of narcotic use, return to work, disability, and quality of life. J Spinal Disord Tech. 2011;24(8):479-84.

Rodriguez-Vela J., Lobo-Escolar A., Joven E., Munoz-Marin J., Herrera A., Velilla J. Clinical outcomes of minimally invasive versus open approach for one-level transforaminal lumbar interbody fusion at the 3- to 4-year follow-up. Eur Spine J. 2013;22(12):2857-63.

Lee K.H., Yeo W., Soeharno H., Yue W.M. Learning curve of a complex surgical technique: Minimally invasive transforaminal interbody fusion. Eur Spine J. 2012;21(7):S284-S5.

Schizas C., Tzinieris N., Tsiridis E., Kosmopoulos V Minimally invasive versus open transforaminal lumbar interbody fusion: Evaluating initial experience. Int Orthop. 2009;33(6):1683-8.

Hey H.W., Hee H.T. Open and minimally invasive transforaminal lumbar interbody fusion: Comparison of intermediate results and complications. Asian Spine J. 2015;9(2):185-93.

Parker S.L., Mendenhall S.K., Shau D.N., Zuckerman S.L., Godil S.S., Cheng J.S., et al. Minimally invasive versus open transforaminal lumbar interbody fusion for degenerative spondylolisthesis: com parative effectiveness and cost-utility analysis. World Neurosurg. 2014;82(1-2):230-8.

Kim C.W., Lee Y.P., Taylor W., Oygar A., Kim W.K. Use of navigation-assisted fluoroscopy to decrease radiation exposure during minimally invasive spine surgery. Spine J. 2008;8(4):584-90.

Tian N.F., Wu Y-S., Zhang X.L., Xu H.Z., Chi Y.L., Mao F.M. Minimally invasive versus open transforaminal lumbar interbody fusion: A meta-analysis based on the current evidence. Eur Spine J. 2013;22(8):1741-9.

Goldstein C.L., Macwan K., Sundararajan K., Rampersaud Y.R. Perioperative outcomes and adverse events of minimally invasive versus open posterior lumbar fusion: Metaanalysis and systematic review. J Neurosurg Spine. 2016;24(3):416-27.

Sclafani J.A., Kim C.W. Complications associated with the initial learning curve of minimally invasive spine surgery: A systematic review. Clin Orthop Relat Res. 2014;472(6):1711-7.

Drazin D., Kim T.T., Johnson J.P. Simultaneous lateral interbody fusion and posterior percutaneous instrumentation: early experience and technical considerations. Biomed Res Int. 2015;2015:458284.

Hikata T., Kamata M., Furukawa M. Risk factors for adjacent segment disease after posterior lumbar interbody fusion and efficacy of simultaneous decompression surgery for symptomatic adjacent segment disease. J Spinal Disord Tech. 2014;27(2):70-5.

Eskander M.S., Aubin M.E., Drew J.M., Eskander J.P., Balsis S.M., Eck J., et al. Is there a difference between simultaneous or staged decompressions for combined cervical and lumbar stenosis? J Spinal Disord Tech. 2011;24(6):409-13.

Schaffer J.C., Raudenbush B.L., Molinari C., Molinari R.W. Symptomatic Triple-Region Spinal Stenosis Treated with Simultaneous Surgery: Case Report and Review of the Literature. Global Spine J. 2015;5(6):513-21.

Bhagat S., Durst A.Z., Rai A.S. Simultaneous anterior vertebral column resection-distraction and posterior rod contouring for restoration of sagittal balance: report of a technique. J Spine Surg. 2016;2(3):210-5.

Wang Q., Xiu P., Zhong D., Wang G., Wang S. Simultaneous posterior and anterior approaches with posterior vertebral wall preserved for rigid post-traumatic kyphosis in thoracolumbar spine. Spine. 2012;37(17):E1085-E91.

Xia Q., Xu B.S., Zhang J.D., Miao J., Li J.G., Zhang X.L., et al. Simultaneous combined anterior and posterior surgery for severe thoracolumbar fracture dislocations. Orthop Surg. 2009;1(1):28-33.

Erturer E., Tezer M., Aydogan M., Mirzanh C., Ozturk I. The results of simultaneous posterior-anterior-posterior surgery in multilevel tuberculosis spondylitis associated with severe kyphosis. Eur Spine J. 2010;19(12):2209-15.

Lo H.K., Chiang T.I., Chang O.H., Chang I.C. Posterior instrumentation and simultaneous intertransverse approach using transforaminal cage fusion for thoracic pseudoarthrosis in ankylosing spondylitis: a case report. J Neurol Surg A Cent Eur Neurosurg. 2013;74(Sup- pl 1):e207-e10

Wu M.H., Dubey N.K., Lee C.Y., Li Y.Y., Cheng C.C., Shi C.S. et al. Application of Intraoperative CT-Guided Navigation in Simultaneous Minimally Invasive Anterior and Posterior Surgery for Infectious Spondylitis. Biomed Res Int. 2017;2017:2302395.

Poussa M., Remes V., Lamberg T., Tervahartiala P., Schlenzka D., Yrj onen T., et al. Treatment of severe spondylolisthesis in adolescence with reduction or fusion in situ: long-term clinical, radiologic, and functional outcome. Spine. 2006;31(5):583-92. https:// doi.org/10.1097/01.brs.0000201401.17944.f7.

Cecchinato R., Berjano P., Bassani R., Sinigaglia A., Lamartina C. How do interbody devices affect sagittal plane alignment. J Neurosurg Sci. 2014;58:87-90.

Бывальцев В.А., Калинин А.А., Белых Е.Г., Голобородько В.Ю., Борисов В.Э. Анализ эффективности локального применения бупивакаина с эпинефрином при выполнении многоуровневых декомпрессивно-стабилизирующих вмешательств на по

яснично-крестцовом отделе позвоночника. Анестезиология и реаниматология. 2018;63(1):21-6. [Byvaltsev V.A., Kalinin A.A., Belyh E.G., Goloborodko VJu., Borisov V.Je. Analysis of the effectiveness of local application of bupivacaine with epinephrine when performing multilevel decompressive-stabilizing interventions on the lumbosacral spine. Anesteziologija i reanimatologija. 2018;63(1):21-6. (In Russ.)].

Oppenheimer J.H., DeCastro I., McDonnell D.E. Minimally invasive spine technology and minimally invasive spine surgery: a historical review. Neurosurg Focus. 2009;27(3):Е9.

Зайцев А.М., Алексеев Б.Я., Куржупов М.И., Самарин А.Е., Кирсанова О.Н., Калпинский А.С., и др. Симультанные операции у больных раком почки с одновременным опухолевым поражением головного мозга. Вопросы нейрохирургии. 2014;3:44-8. [Zajcev A.M., Alekseev B.Ja., Kurzhupov M.I., Samarin A.E., Kirsanova O.N., Kalpinskij A.S. i dr. Simultaneous surgery in patients with kidney cancer with simultaneous tumor lesion of the brain. Voprosy nejrohirurgii. 2014;3:44-8. (In Russ.)].

Дронова В.Л., Дронов А.И., Крючина Е.А., Теслюк Р.С., Луценко Е.В., Насташенко М.И. Симультанные операции при сочетанных хирургических и гинекологических заболеваниях. Украинский журнал хирургии. 2013;21(2):143-51. [Dronova V.L., Dronov A.I., Krjuchina E.A., Tesljuk R.S., Lucenko E.V., Nastashenko M.I. Simultaneous operations for combined surgical and gynecological diseases. Ukrainskij zhurnal hirurgii. 2013;21(2):143-51. (In Russ.)].

Ганцев Ш.Х., Саткеева А.Ж. Симультанные оперативные вмешательства при сочетанных заболеваниях органов брюшной полости и малого таза. Молодой ученый. 2016;21:81-4. [Gancev Sh.H., Satkeeva A.Zh. Simultaneous surgery for combined diseases of the abdominal cavity and small pelvis. Molodoj uchenyj. 2016;21:81-4. (In Russ.)].

Борота А.В., Кухто А.П., Борота А.А., Базиян-Кухто Н.К. Симультанные оперативные вмешательства у пациентов по поводу заболеваний толстой кишки. Клиническая хирургия. 2015;1:61-4. [Borota A.V, Kuhto A.P., Borota A.A., Bazijan-Kuhto N.K. Simultaneous surgical intervention in patients for diseases of the colon. Klinicheskaja hirurgija. 2015;1:61-4. (In Russ.)].

Гербали О.Ю., Костырной А.В., Петров А.В. Прогностическое значение изменений клеточного иммунитета у пациентов с сахарным диабетом и метаболическим синдромом при проведении симультанных операций. Казанский медицинский журнал. 2014;95(5):650-4. [Gerbali O.Ju., Kostyrnoj A.V., Petrov A.V. The prognostic value of changes in cellular immunity in patients with diabetes mellitus and metabolic syndrome during simultaneous operations. Kazanskij medicinskij zhurnal. 2014;95(5):650-4. (In Russ.)].

Othman I., Abdel-Maguid A.F. Combined transurethral prostatectomy and inguinal hernioplasty. Hernia. 2010;14(2): 149-53. https:// doi.org/10.1007/s10029-009-0575-1.

Naderi S., Mertol T. Simultaneous cervical and lumbar surgery for combined symptomatic cervical and lumbar spinal stenoses. J Spinal Disord Tech. 2002;15(3):229-31.

Chen Y., Chen DY., Wang X.W., Lu X.H., Yang H.S., Miao J.H. Single-stage combined decompression for patients with tandem ossification in the cervical and thoracic spine. Arch Orthop Trauma Surg. 2012;132(9):1219-26.

Kikuike K., Miyamoto K., Hosoe H., Shimizu K. One-staged combined cervical and lumbar decompression for patients with tandem spinal stenosis on cervical and lumbar spine: analyses of clinical outcomes with minimum 3 years follow-up. J Spinal Disord Tech. 2009;22(8):593-601

Passias P.G., Ma Y., Chiu Y.L., Mazumdar M., Girardi F.P., Memt- soudis S.G. Comparative safety of simultaneous and staged anterior and posterior spinal surgery. Spine. 2012;37(3):247-55.

Сведения об авторах:

Бывальцев Вадим Анатольевич — д.м.н., профессор, заведующий кафедрой нейрохирургии и инновационной медицины Иркутского государственного медицинского университета; главный нейрохирург ОАО «РЖД», руководитель центра нейрохирургии НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Иркутск-Пассажирский» ОАО «РЖД»; руководитель научноклинического отдела нейрохирургии Иркутского научного центра хирургии и травматологии; профессор кафедры травматологии, ортопедии и нейрохирургии Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования

Калинин Андрей Андреевич — к.м.н., доцент кафедры нейрохирургии и инновационной медицины Иркутского государственного медицинского университета; врач-нейрохирург центра нейрохирургии НУЗ «Дорожная клиническаяa больница на ст. Иркутск-Пассажирский» ОАО «РЖД»

Шепелев Валерий Владимирович — к.м.н., докторант кафедры нейрохирургии и инновационной медицины Иркутского государственного медицинского университета

Бадагуев Дмитрий Игоревич — клинический ординатор кафедры нейрохирургии и инновационной медицины Иркутского государственного медицинского университета

Теги: поясничный отдел позвоночника

234567 Начало активности (дата): 22.04.2025

234567 Кем создан (ID): 989

234567 Ключевые слова: поясничный отдел позвоночника, дегенеративные заболевания, спондилолизный спондилолистез, открытые декомпрессивно-стабилизирующие вмешательства, минимально инвазивные хирургические технологии, симультанные операции

12354567899

Похожие статьи

Сравнение результатов минимально инвазивных и открытых хирургических технолгий у пациентов с симптоматическим стенозом поясничного отдела позвоночника на фоне сколиотической деформацииРентген на дому 8 495 22 555 6 8

Оценка состояния опорно-двигательного аппарата у молодых лиц с гипермобильном суставом

Роль изменений ремоделирования костной ткани в патогенезе остеопении у больных хроническим лимфоцитарным лейкозом

Юношеский артрит с системным началом