16.09.2023

16.09.2023

Результаты хирургического лечения пациентов пожилого и старческого возраста с острой ишемией нижних конечностей эмбологенного генеза

В качестве объекта исследования изучены три группы больных пожилого и старческого возраста, поступивших с клинической картиной острой ишемии нижних конечностей

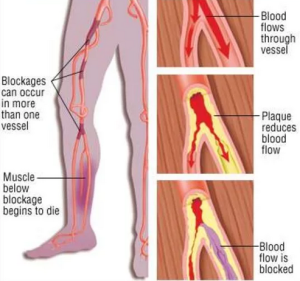

Острая ишемия нижних конечностей (ОИНК) продолжает оставаться самой часто встречающейся ургентной патологией сердечно-сосудистой системы, которая, по разным данным, занимает от 43 до 60% наблюдений в структуре экстренной сосудистой патологии [1, 2].Трансатлантический межобщественный согласительный документ (TASC) определяет ОИНК как «внезапное снижение перфузии конечности, приводящее к установленной или потенциальной угрозе ее жизнеспособности» [3]. ОИНК имеет место, когда длительность сопровождающих ее симптомов составляет менее 2 недель. Сообщается, что основная частота ампутации при ОИНК составляет 10-15% [3, 4], в то время как связанная с этим 30-дневная смертность — 15-25% [5]. Так, в последних обзорах [6, 7], проведенных в Великобритании (Hospitalepisodestatistics) было показано, что количество пациентов, госпитализированных с ОИНК, достигает 1,5 случая на 10 000 населения в год.

Цель: оценить частоту развития осложнений у больных пожилого и старческого возраста с ОИНК эмбологенного генеза.

Таблица 1

Распределение больных по полу и возрасту

Пол Возрастная группа, лет

|

|

60- |

65 |

66- |

70 |

71 |

-75 |

старше 75 |

Итого |

||

|

% |

n |

% |

n |

% |

n |

% |

n |

% |

n |

|

|

Мужчины |

51,5 |

52 |

58,3 |

21 |

54,9 |

28 |

29,6 |

59 |

41,3 |

160 |

|

Женщины |

48,5 |

49 |

41,7 |

15 |

45,1 |

23 |

70,4 |

140 |

58,7 |

227 |

|

Всего |

100 |

101 |

100 |

36 |

100 |

51 |

100 |

199 |

100 |

387 |

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В отделении неотложной сосудистой хирургии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского проведен анализ результатов хирургического лечения 387 больных пожилого и старческого возраста с ОИНК, обусловленной эмболией артерий нижних конечностей за период с 2014 по 2020 год.

Средний возраст больных составил 74,1±8,2 года. Мужчин было 160 (41,3%), их средний возраст составил 72,5 года. Женщин было 227 (58,7%), их средний возраст составил 74,6±6,7 года. Распределение больных по полу и возрасту представлено в табл. 1.

В зависимости от объема операции все пациенты были разделены на три группы.

Группа I (п=121) — больные, которым эмболэктомию дополняли проведением реконструктивной операции из одного хирургического доступа. Хирургическую коррекцию проводили в объеме так называемой проксимальной реконструктивной операции в минимально возможном для регресса ишемии объеме.

Группа II (п=74) — больные, которым с целью полноты реваскуляризации произведены расширенные реконструктивные вмешательства с использованием дополнительного хирургического доступа.

Обе группы и составили исследуемую категорию больных. В качестве группы сравнения (Группа III, п=192) выбраны больные с эмболиями артерий нижних конечностей и той же возрастной категории. Хирургическую реваскуляризацию больным данной группы производили только путем «классической» эмболэктомии, без выполнения реконструктивных операций.

Степень ОИНК оценивали в соответствии с классификацией И.И. Затевахина (2002), представленной в проекте национальных рекомендаций по диагностике и лечению заболеваний артерий нижних конечностей (2019).

Распределение пациентов по степени ишемии в группах представлено в табл. 2.

В первые 6 часов с момента поступления в стационар были оперированы 286 больных (73,9%).

В сроки от 7 часов до нескольких суток был оперирован 101 больной (26,0%). Им потребовалось выполнение дополнительных методов исследования для проведения дифференциального диагноза, одновременно была начата антикоагулянтная, ангиотропная, инфузионная терапия. За время наблюдения — ишемия не прогрессировала.

С момента возникновения острой ишемии до восстановления магистрального кровотока больные были распределены следующим образом: не более 6 часов — 129 больных (33%), от 8 до 12 часов — 16 (4%) и более 12 часов — 241 (63%).

Таблица 2

Распределение пациентов по степени ишемии в группах

|

Степень ишемии |

I |

группа |

II |

группа |

III группа |

|

|

конечности (по И.И. Затевахину) |

n |

% |

n |

% |

n |

% |

|

2А степень |

19 |

15,7 |

23 |

31,1 |

47 |

24,5 |

|

2Б степень |

101 |

83,5 |

36 |

48,6 |

138 |

71,9 |

|

2В степень |

1 |

0,8 |

15 |

20,3 |

7 |

3,6 |

|

Всего |

121 |

100 |

74 |

100 |

192 |

100 |

Примечание: все три группы статистически значимо различаются между собой по степени ишемии конечности (p=0,042)

Сроки выполнения операции с момента возникновения острой ишемии до восстановления магистрального кровотока представлены на рис. 1.

В зависимости от объема операции все пациенты были разделены на три группы.

Группа I (п=121) — больные, которым эмболэктомию дополняли проведением реконструктивной операции из одного хирургического доступа. Хирургическую коррекцию проводили в объеме так называемой проксимальной реконструктивной операции в минимально возможном для регресса ишемии объеме.

Группа II (п=74) — больные, которым с целью полноты реваскуляризации произведены расширенные реконструктивные вмешательства с применением дополнительного хирургического доступа.

Обе группы и составили исследуемую категорию больных. В качестве группы сравнения (Группа III, n=192) выбраны больные с эмболиями артерий нижних конечностей и той же возрастной категории. Хирургическую реваскуляризацию больным данной группы производили только путем «классической» эмболэктомии, без выполнения реконструктивных операций. У этих больных во время операции использовали поперечную артериотомию с последующим ушиванием артерии непрерывным обвивным швом.

Хорошими считались результаты, при которых происходило полное восстановление функции конечности; к удовлетворительным относили случаи, когда происходило выраженное уменьшение степени ишемии конечности с переходом ее на менее высокий уровень или снижался уровень предстоящей ампутации. Плохими считали результаты, когда не происходило снижения ишемии или развивался ретромбоз реконструированного участка артериального русла с прогрессированием острой ишемии конечности.

Повторные эмболии в магистральные артерии нижних конечностей отмечены у 45 больных (11,6%).

У 289 больных (74,7%) диагностирована эмболия в атеросклеротически измененное артериальное русло.

Так как в исследование были включены пациенты с эмболиями в атеросклеротически измененное артериальное русло, также проведен анализ состояния поверхностной бедренной артерии, что имело значение при планировании реконструктивной операции.

Состояние поверхностной бедренной артерии у пациентов с ОИНК представлено на рис. 2.

Всем больным при поступлении выполняли ультразвуковое дуплексное сканирование артерий нижних конечностей. Ангиографическое исследование выполнено 94 больным (24,3%). Гибридные лучевые методы выполнены 84 больным (21,7%).

Изучены предикторы развития постишемического синдрома, степень повреждения скелетных мышц, определены показания к проведению заместительной почечной терапии при развитии постишемического синдрома в послеоперационном периоде. Для оценки степени поражения скелетных мышц конечности оценивали активность фермента креатинфосфокиназы (КФК).

Распределение больных по развитию постишемического синдрома и острого почечного повреждения (ОПП) представлено в табл. 3.

Самыми ранними показатели рабдомиолиза, которые начинают повышаться уже через 6 часов, являются миоглобин крови и уровень КФК. В нашем исследовании мы оценивали динамику КФК.

Одним из критериев для проведения методов экстракорпоральной гемокоррекции было повышение уровня КФК >10000 Ед/л.

У 14 пациентов (54%) после проведения первого сеанса плазмафереза отмечено снижение уровня КФК в 1,5 раза и более. В 9 случаях (35%) ввиду сохраняющихся высоких цифр КФК требовалось повторное проведение плазмафереза.

В 91 случае (23,5%) проведена терапия по методике форсированного диуреза.

Статистический анализ полученных данных проводили на персональном компьютере с использованием пакетов прикладных программ MS EXCEL и IBM SPSS 23.

По всем исследуемым показателям в каждой группе были подсчитаны параметры распределения (среднее значение, стандартное отклонение, частотный анализ)

Статистический анализ полученных данных проводили на персональном компьютере с использованием программы IBM SPSS 23. Проверку данных на соответствие нормальному распределению проводили с помощью критерия Шапиро-Уилка. Количественные данные представлены в виде М±ст.

Проверку на наличие различий между исследуемыми группами проводили с помощью критерия Манна-Уитни, а при анализе динамики — с помощью критерия Фридмана.

Показатели, представленные в номинативной шкале, оценивали с помощью частотного анализа, с применением критерия Хи - квадрат Пирсона. Для удобства сравнительной визуализации количественные показатели в исследуемых группах и подгруппах представлены в форме “Box & Whisker Plot”. Все полученные различия рассматривались на уровне значимости не выше 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате сравнительного анализа между группами были обнаружены статистически значимые различия по всем показателям, кроме показателя летальности. Хорошие результаты статистически значимо чаще встречались в группе II. Удовлетворительные и плохие — в группе III.

Ампутации статистически значимо чаще встречались в группе III.

Результаты сравнительного анализа хирургического лечения между группами представлены в табл. 4.

Таблица 4

Результаты сравнительного анализа хирургического лечения между группами

|

Показатели |

|

Группы, n (%) |

|

Хи-квадрат |

p-value |

|

|

I |

II |

III |

|

|

|

Хорошие |

94 (77,69%) |

58 (78,38%) |

68 (35,42) |

71,35 |

0,001 |

|

Удовлетворитель ные |

18 (14,88%) |

14 (18,92%) |

81 (42,19) |

31,458 |

0,001 |

|

Плохие |

9 (7,44%) |

2 (2,70%) |

43 (22,40) |

23,477 |

0,001 |

|

Ампутации |

9 (7,44%) |

2 (2,70%) |

26 (13,54) |

8,175 |

0,017 |

|

Летальность |

4 (3,31%) |

1 (1,35%) |

13 (6,77) |

4,256 |

0,12 |

Примечание: группы статистически значимо различаются при p<0,05 Note: groups are statistically significantly different at p<0.05

У 26 больных (6,71%) постишемический синдром имел местный характер и проявлялся лишь постишемическим отеком и не столь выраженным повышением ферментов, маркеров ишемии (КФК). Не у всех больных после восстановления магистрального кровотока развивался постишемический синдром с повышением ферментов. Всего в нашем исследовании постишемический синдром развился в 33% случаев (129 наблюдений).

Из 18 умерших пациентов у 7 (38,8%) имело место ОПП. В 5 случаях (38,5%) в III группе, что также было обусловлено поздними сроками ишемии, большей частотой развития ретромбозов в ранние часы после операции и «недостаточным» для купирования и предотвращения прогрессирования острой ишемии восстановлением магистрального кровотока.

Проведение плазмафереза потребовалось в 23 случаях (6%). У 7 больных (1,8%) с развившимся ОПП были проведены сеансы гемодиафильтрации в течение 24 часов. У одного пациента с ОПП проведение заместительной почечной терапии (ЗПТ) не потребовалось.

У 14 пациентов (54%) после проведения первого сеанса плазмафереза отмечено снижение уровня КФК в 1,5 раза и более. В 9 случаях (35%) ввиду сохраняющихся высоких цифр КФК требовалось повторное проведение плазмафереза. Cтатистически значимых различий между группами не было (табл. 5).

Динамика повышения уровня КФК представлена на рис. 3.

В сроки от 24 часов до 3 суток после восстановления магистрального кровотока в ишемизированной конечности реперфузионное повреждение скелетных мышц достигает максимума через 24 часа после операции (см. рис. 3). Картина реперфузионного повреждения скелетных мышц наиболее сильно выражена у пациентов с высокой степенью и длительными сроками ишемии. Далее отмечается снижение КФК с достижением нормальных значений к 7-м суткам после восстановления кровотока в конечности.

ОБСУЖДЕНИЕ

Определение показаний и противопоказаний к реваскуляризирующим операциям при ОНМК эмбологенного генеза у больных пожилого и старческого возраста является одним из важнейших вопросов, поэтому при разработке показаний к оперативному лечению учитывали следующие факторы: общую операбельность пациентов по результатам оценки кардиальных и других факторов риска, степень тяжести ишемии конечностей, оценку дистального сосудистого русла и жизнеспособностиь мягких тканей ишемизированной конечности.

Существуют разные мнения относительно процессов, происходящих после восстановления кровотока в ишемизированных тканях. Так, ряд авторов считают, что успешная реваскуляризация сопровождается улучшением снабжения ишемизированных тканей кислородом уже на 1-е сутки [9], другие же наоборот, считают, что повышенное поступление кислорода к тканям происходит на фоне снижения способности к его утилизации, и восстановление кровообращения характеризуется неадекватной транспортной функцией кислорода во включенных в кровоток нижних конечностях [10]. У 1-2% из них развивается ОПП, требующее проведения ЗПТ (диализ, гемодиафильтрация) [11]. Термин «острое почечное повреждение» (ОПП), заменивший с 2004 года понятие острой почечной недостаточности, был предложен Международным комитетом по улучшению глобальных результатов лечения заболеваний почек Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO), стал использоваться нефрологами и реаниматологами всего мира [12, 13].

Существуют общепринятые показания к немедленному началу ЗПТ у пациентов с ОПП (табл. 6) [14-16]. Показания к началу ЗПТ представлены в табл. 6.

Таблица 6

Показания к началу заместительной почечной терапии

|

Категория |

Характеристика |

|

Абсолютные показания к началу заместительной почечной терапии |

|

|

Гиперкалиемия |

£6,5 ммоль/л и (или) изменения на электрокардиограмме |

|

Выраженная гипергидратация |

Резистентные отеки (особенно отек легких, головного мозга) у пациентов с острым почечным повреждением |

|

Азотемия |

Уровень мочевины в плазме £30 ммоль/л |

|

Ацидоз |

pH«7,15 |

|

Олигоанурия |

Диурез <200 мл/12 час или анурия |

|

Уремические осложнения |

Энцефалопатия, перикардит, нейро- и миопатия |

|

Гипермагниемия |

£4 ммоль/л и/или анурия/ отсутствие глубоких сухожильных рефлексов |

|

Экзогенные отравления |

Элиминация диализируемого яда |

|

Тяжелое и (или) быстро прогрессирующее острое почечное повреждение |

3-я стадия острого почечного повреждения |

|

Относительные показания к началу заместительной почечной терапии |

|

|

2-я стадия острого почечного повреждения у пациентов в критическом состоянии с полиорганной дисфункцией | |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, наилучшие результаты хирургического лечения больных пожилого и старческого возраста отмечены в группе больных (I и II), которым были выполнены реконструктивные операции. Высокую эффективность показали выполненные у больных с длительными сроками ишемии и тромбозом дистального артериального русла расширенные реконструктивные вмешательства с использованием дополнительных хирургических доступов. Знание динамики течения (повышения) маркеров рабдомиолиза, проведение терапии в условиях специализированного реанимационного отделения, а также применение методик заместительной почечной терапии позволяют улучшить результаты хирургического лечения пациентов пожилого и старческого возраста с острой ишемией нижних конечностей эмбологенного генеза.

ВЫВОДЫ

1. При эмболиях магистральных артерий нижних конечностей общее состояние и старческий возраст больных не являются противопоказанием к выполнению реконструктивных вмешательств, а при минимизации объема и продолжительности операции позволяют спасти конечность и улучшают качество жизни у этой категории пациентов.

2. Выполнение расширенных артериальных реконструкций, в том числе с использованием дополнительного хирургического доступа, позволяет в более полном объеме восстановить магистральный кровоток в ишемизированной конечности и тем самым полностью восстановить магистральный кровоток в ишемизированной конечности и снизить степень ишемии, а также уменьшить тяжесть проявления и течения постишемического синдрома.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Antusevas A, Aleksynas N. [The surgical treatment of acute ischemia of the lower limb]. Medicina (Kaunas). 2003;39(7):646-653. (In Lithuan.) PMID: 12878818

2. Aune S, Trippestad A. Operative mortality and longterm survival of patients operated on for acute lower limb ischemia. Eur J Vasc Endovasc Surg. 1998;15(2):143-146.

3. Eliason

JL, Wainess RM, Proctor MC, Dimick JB, Cowan JA Jr, Upchurch GR Jr, et al. A

national and single institutional experience in the contemporary treatment of

acute lower extremity ischemia. Ann Surg. 2003;238(3):382-389.

4. Earnshaw JJ, Whitman B, Foy C. National Audit of Thrombolysis for Acute Leg Ischemia (NATALI): clinical factors associated with early outcome. J Vasc Surg. 2004;39(5):1018-1025. PMID: 15111854 https:// doi.org/10.1016/j.jvs.2004.01.019

5. O’Connell

JB, Ouinones-Baldrich WJ. Proper Evaluation and Management of Acute Embolic

versus Thrombotic Limb Ischemia. Semin Vasc Surg. 2009;22(1):10-16.

6. von

Allmen RS, Anjum A, Powell JT, Earnshaw JJ. Hospital trends of admissions and

procedures for acute limb ischaemia in England, 20002011. Ann R Coll Surge Engl. 2015;97(1):59-62. PMID: 25519269

7. Darwood

R, Berridge DC, Kessel DO, Robertson I, Forster R. Surgery versus thrombolysis

for initial management of acute limb ischaemia. Cochrane Database Syst Rev.

2018;8(8):CD002784.

8. Davies B, Braithwaite BD, Birch PA, Poskitt KR, Heather BP, Earnshaw JJ. Acute leg ischaemia in Gloucestershire. Br J Surg. 1997;84(4):504-508.

9. Гавриленко А.В., Шабалтас Е.Д. Состояние микроциркуляции при реперфузионном синдроме после реконструктивных операций на сосудах нижних конечностей. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2003;(2):62-65.

10. Ioskevich NN, Zinchuk VV. Prooxidant-antioxidant balance in blood during the surgical treatment of obliterating arterial atherosclerosis in the lower extremities. Rocz Acad Med Bialymst. 2004;49:222-226. PMID: 15631348

11. Dick

F, Li J, Giraud MN, Kalka C, Schmidli J, Tevaearai H. Basic control of

reperfusion effectively protects against reperfusion injury in a realistic

rodent model of acute limb ischemia. Circulation. 2008;118(19):1920- 1928.

12. Kellum JA, Lameire N, Aspelin P, Barsoum RS, Burdmann EA, Goldstein SL, et al. Kidney disease: Improving global outcomes (KDIGO) acute kidney injury work group. KDIGO clinical practice guideline for acute kidney injury. Kidney Int Suppl. 2012;2(1):1-138.

13. Зимина Л.Н., Бердников Г.А., Рей

С.И., Камбаров С.Ю. Морфологические аспекты острого почечного повреждения в

кардиохирургии. Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь.

14. Ostermann M,

Joannidis M, Pani A, Floris M, De Rosa S, Kellum JA, et al. Patient Selection

and Timing of Continuous Renal Replacement Therapy. Blood Purif.

2016;42(3):224-237.

15. Annigeri RA, Ostermann M, Tolwani A, Vazquez-Rangel A, Ponce D, A. Bagga A, et al. Renal Support for Acute Kidney Injury in the Developing World. Kidney Int Rep. 2017;2(Iss 4):559-578.

16. Bagshaw SM, Cruz DN, Gibney RT, Ronco CA. A proposed algorithm for initiation of renal replacement therapy in adult critically ill patients. Crit Care. 2009;13(6):317.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Михайлов Игорь Петрович - доктор медицинских наук, профессор, научный руководитель отделения сосудистой хирургии, ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»;

Арустамян Владислав Александрович - старший научный сотрудник отделения сосудистой хирургии ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»;

Рей Сергей Игоревич - кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения неотложной хирургии, эндоскопии и интенсивной терапии ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»

Микерова Мария Сергеевна - доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения им. Н.А. Семашко Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана ФГАОУ ВО «ПМГМУ им. И.М. Сеченова»

Теги: острая ишемия

234567 Начало активности (дата): 16.09.2023 17:57:00

234567 Кем создан (ID): 989

234567 Ключевые слова: острая ишемия нижних конечностей, эмболии артерий нижних конечностей, острое почечное повреждение, реконструктивные вмешательства при острой ишемии нижних конечностей

12354567899

Похожие статьи

Возможности хирургической коррекции деформаций позвоночника у пациентов с синдромом Ehlers-Danlos. Несистематический обзорНекоронарогенные причины повышения тропонинов в клинической практике

Рентген на дому 8 495 22 555 6 8

Клинические рекомендации по диагностике и лечению миастении

Рак паренхимы почки