МРТ-ангиография и 3D КТ для диагностики артериита Такаясу

23.05.2017

23.05.2017

МРТ-ангиография и 3D КТ для диагностики артериита Такаясу

Методы визуализации сосудистого воспаления при артериите Такаясу

К.м.н. И.О. Смитиенко1, Е.В. Атясова1, к.м.н. П.И. Новиков2

1 Медицинский центр «Петровские ворота», Москва

2 Клиника нефрологии, внутренних и профессиональных болезней им. Е. М. Тареева, Москва

РЕЗЮМЕ

Артериит Такаясу (АТ) характеризуется высокой частотой развития осложнений, приводящих к стойкой утрате трудоспособности и способности к самообслуживанию.

В статье подробно рассмотрены преимущества и ограничения различных методов диагностики АТ на ранних этапах заболевания, при выраженной клинической картине и при остаточном воспалительном процессе, например у больных с длительно текущим заболеванием. Рентгеноконтрастная ангиография, КТ-ангиография и МР-ангиография используются для комплексной оценки всего древа магистральных артериальных сосудов, включая труднодоступные для УЗИ участки артериального русла.

Цель исследования: оценить возможности современной МР-ангиографии для визуализации сосудистого поражения при артериите Такаясу.

Материал и методы: Исследование проводилось на аппарате Magnetom ESSENZA 1,5 Тесла (Siemens). 44 пациентам (средняя длительность болезни 7,5 года) с подтвержденным диагнозом «артериит Такаясу» было проведено 111 исследований аорты и ее магистральных ветвей; только 22 МР-ангиографии (5%) было выполнено с контрастным усилением. Проводилась оценка как гемодинамических нарушений, так и степени (интенсивности) отека сосудистой стенки. У 26 пациентов выполнялась динамическая оценка МР-ангиографии в течение времени исследования с интервалами в 3, 6 и 12 мес.

Результаты: в 56 интерпретациях МРТ визуализирован выраженный отек сосудистой стенки, что достоверно коррелировало с клинико-лабораторной картиной, динамическим ухудшением УЗ-картины стенки артерий и/или воспалением, по данным позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Стойкое отсутствие отека сосудистой стенки было выявлено всего в 4,5% случаев и полностью совпадало как с лабораторной ремисси-ей, так и с отсутствием воспаления на ПЭТ.

Выводы: МР-ангиография в целях оценки гемодинамических нарушений и состояния сосудистой стенки предположительно является информативным малоинвазивным методом визуализации аневризматических, стенотических и воспалительных изменений аорты и ее магистральных ветвей. Для повышения информативности оценки сосудистых изменений рекомендовано сочетание различных методов визуализации.

Ключевые слова: аортоартериит Такаясу, магнитно-резонансная томография, расслаивающая аневризма аорты, позитронно-эмиссионная томография, отек сосудистой стенки.

Для цитирования: Смитиенко И.О., Атясова Е.В., Новиков П.И. Методы визуализации сосудистого воспаления при артериите Такаясу //РМЖ. 2017. № 7. С. 442-445.

Введение

Артериит Такаясу (АТ), несмотря на несколько более высокие показатели выживаемости по сравнению с другими системными васкулитами [1], характеризуется высокой частотой развития нефатальных острых и хронических ишемических осложнений болезни (инсульт, сердечная недостаточность, вазоренальная гипертензия и др.), приводящих к стойкой утрате трудоспособности и способности к самообслуживанию [2].

Высокая частота ишемических осложнений АТ в большинстве диагностированных случаев обусловлена неадекватной по интенсивности и продолжительности иммуносупрессивной терапией, что во многом связано с отсутствием высокочувствительных и специфических методов динамической оценки сосудистого воспаления. В частности, клинические признаки активного сосудистого воспаления (например, боли в проекции сонных артерий) встречаются менее чем у 20% больных АТ и не могут служить надежным критерием активности болезни. Что касается таких общепринятых лабораторных маркеров воспаления, как СОЭ и СРБ, то и они не являются достаточно информативными в диагностике сосудистого воспаления при АТ, что было продемонстрировано в крупном проспективном международном исследовании

[3] Малоинформативными в диагностике воспаления сосудов оказались такие инструментальные радиоизотопные методы, как сцинтиграфия с Ga-67 [4] и In-111 [5], на которые возлагались особые надежды.

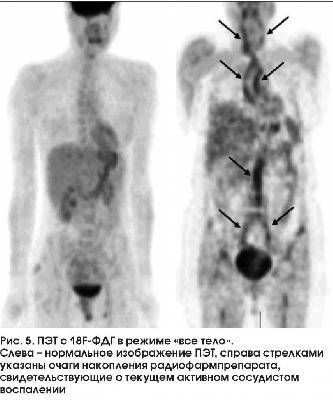

Среди инструментальных методов диагностики сосудистого поражения при артериите Такаясу одно из ведущих мест принадлежит ультразвуковому дуплексному сканированию артерий [6-8]. Дуплексное сканирование артерий позволяет оценить степень гемодинамических нарушений в режиме цветового допплеровского картирования и спектральной допплерографии, а также состояние артериальной стенки (по толщине комплекса интима-медиа). Наиболее характерной ультразвуковой картиной поражения артерии при АТ является равномерное концентрическое сужение сосуда без признаков кальцификации (рис. 1), более редкими типами поражений артерии являются дилатация и аневризма [6-8]. Основные преимущества ультразвукового сканирования артерий - относительно высокая информативность (в особенности на поздних стадиях болезни), доступность и относительная низкая стоимость метода.

Рис. 1. УЗИ общей сонной артерии (продольный и поперечный срезы). Визуализируется концентрическое утолщение комплекса интима-медиа

Тем не менее, несмотря на вышесказанное, многими крупными исследователями подчеркивается, что УЗИ артерий имеет ряд серьезных недостатков как для диагностики, так и для мониторинга АТ. К таким недостаткам можно отнести невозможность ранней диагностики сосудистого воспаления, когда еще не возникли ремоделирование стенки сосуда, невозможность оценить наличие остаточного сосудистого воспаления, а также трудности в сканировании некоторых артерий (средний сегмент подключичных артерий, грудная часть аорты, легочные и коронарные артерии) [8].

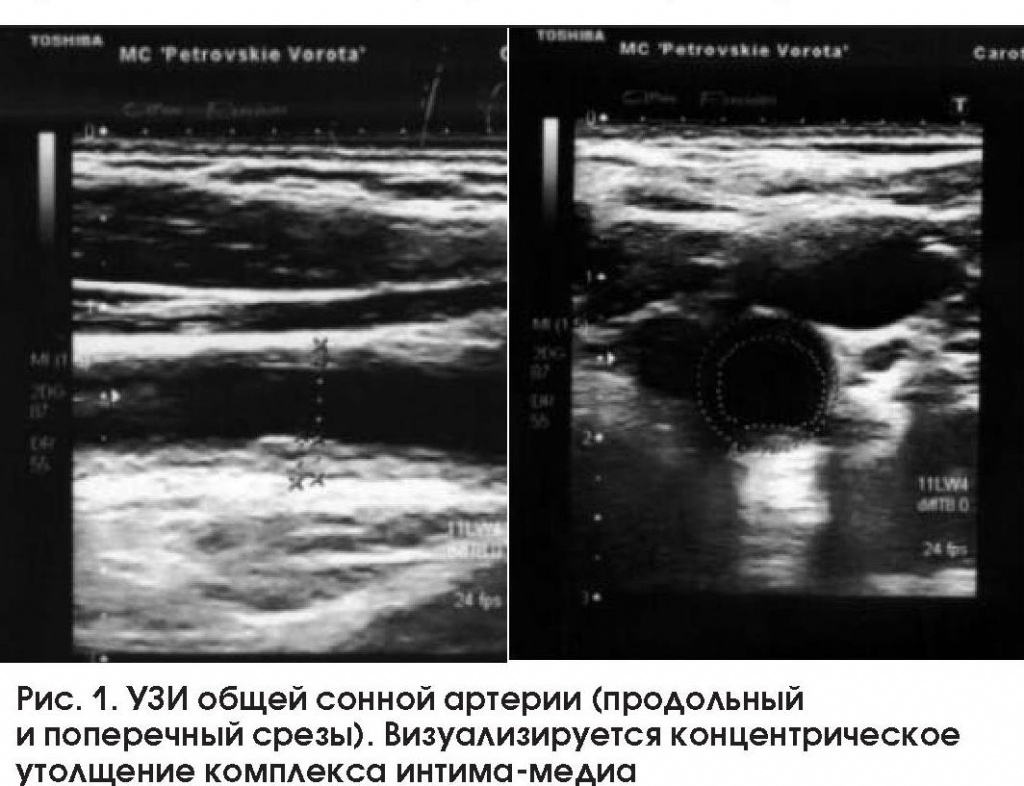

Для комплексной оценки всего древа магистральных артериальных сосудов, включая труднодоступные для УЗИ участки артериального русла, используется традиционная рентгеноконтрастная ангиография, а также такие современные неинвазивные методы, как КТ-ангиография [8-11]

Рис. 2. КТ-ангиография артерий дуги аорты (30-реконструкция). Визуализация выраженной сети коллатералей в заднешейной области по причине выраженного стеноза сонных артерий.

и МР-ангиография [8, 12, 13]. Несмотря на то что традиционная ангиография остается «золотым стандартом» визуализации артериального сосудистого русла, данный метод имеет целый ряд недостатков [7, 8, 14, 15]:

1) инвазивность;

2) высокая лучевая нагрузка;

3) малоинформативность на ранней стадии АТ или при вялотекущем воспалительном процессе;

4) невозможность определить характер поражения сосудистой стенки: воспалительное поражение отличить от интраваскулярного тромба или кальцифицированной атеромы, что в конечном итоге не позволяет дифференцировать острое внутристеночное воспаление и хроническое стенотическое поражение.

В настоящее время во многих отечественных и зарубежных клинических центрах вместо традиционной ангиографии используется КТ-ангиография (рис. 2) или МР-ангиография, в т. ч. бесконтрастной МРТ в «сосудистом режиме» (рис. 3 и 4) [8]. Основными преимуществами данных методов являются: неинвазивность, для КТ-ангиографии - относительно низкая лучевая нагрузка и для МР-ангиографии - отсутствие лучевой нагрузки, а также способность оценить толщину сосудистой стенки, визуализировать расслаивающие аневризмы или сформировавшийся тромб [9]. Тем не менее данные методы, так же как и ангиография, не способны визуализировать ранние этапы сосудистого воспаления или, напротив, остаточный воспалительный процесс у больных с длительно текущим заболеванием [6-8].

В связи с вышесказанным активно проводится поиск новых технологий, позволяющих, в первую очередь, оценить наличие или отсутствие воспаления стенки артерии. В прошлом для достижения этой цели использовались такие радионуклидные методы, как сцинтиграфия с In-111 [12] и Ga- 67 [6]. Однако практическое использование этих диагностических методов оставалось ограниченным в связи с их недостаточной чувствительностью.

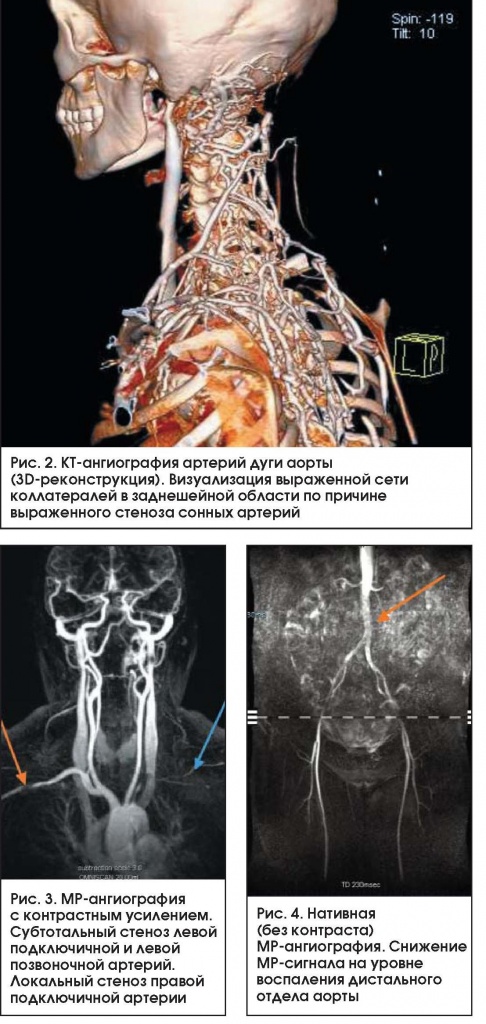

Рис. 5. ПЭТ с 18Р-ФДГ в режиме «все тело».

Слева - нормальное изображение ПЭТ, справа стрелками указаны очаги накопления радиофармпрепарата, свидетельствующие о текущем активном сосудистом воспалении.

В последние годы более перспективной в оценке сосудистого воспаления принято считать позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ) с 18F- фтордезоксиглюкозой (^-ФДГ) [6-8, 16, 17]. В основе данного метода лежит повышенное потребление глюкозы макрофагами. При проведении ПЭТ пациенту внутривенно вводится глюкоза с радиоактивной меткой (18-й изотоп фтора) и при наличии артериита в проекции аорты и/или ее ветвей регистрируется повышенное накопление радиофармпрепарата (рис. 5). Таким образом, ПЭТ позволяет визуализировать очаги воспаления в артериальной стенке вне зависимости от степени стеноза артерии, что, по мнению многих специалистов, является преимуществом данного метода по сравнению с УЗИ или ангиографией как на ранних, так и на поздних стадиях болезни [6, 7, 16, 17]. Однако большими минусами данного метода являются его труднодоступность, высокая стоимость и лучевая (радиоизотопная) нагрузка.

Цель исследования: оценить возможности современной МР-ангиографии для визуализации сосудистого поражения при артериите Такаясу.

Материал и методы

Исследование проводили И.О. Смитиенко, Е.В. Атясова, П.И. Новиков на протяжении 28 мес. 44 пациентам (средняя длительность болезни 7,5 года) с подтвержденным диагнозом «артериит Такаясу» (39 женщин и 5 мужчин; средний возраст 36 лет) было проведено исследование аорты и ее магистральных ветвей (преимущественно артерий дуги аорты); только 22 МР-ангиографии (5%) было выполнено с контрастным усилением. Исследование проводилось на аппарате Magnetom ESSENZA 1,5 Тесла (Siemens) с использованием последовательностей с тонкими срезами space с толщинои среза 0,9-1,2 мм в режиме Т2 (с подавлением и без подавления жира); Т1-взвешенные последовательные DIXON 3D с толщинои среза 1 мм в двух режимах (с подавлением воды и с подавлением жира); бесконтрастная МР-ангиография в режиме 3D-TOF с толщиной среза 0,4 мм. Все исследования проводил и оценивал один и тот же специалист по лучевой диагностике (Е. В. Атясова). Проводилась оценка как гемодинамических нарушений, возникающих в результате артериита Такаясу, так и степени (интенсивности) отека сосудистой стенки, что служило косвенным признаком активности васкулита (рис. 6).

Именно визуализация и интерпретация интенсивности отека стенки аорты или магистральных артерий как показателя их воспаления являлись основой нашего исследования, по этой причине мы старались не злоупотреблять излишним удорожанием МР-ангиографии за счет контрастного усиления, т. к. применение контраста не улучшало визуализацию стенки сосудов несмотря на более четкую оценку гемодинамических изменений. У 26 пациентов (59%) выполнялась динамическая оценка МР-ангиографии в течение времени исследования с интервалами в 3, 6 и 12 мес., а также проводилось сопоставление МР-ангиографии с данными УЗИ, ПЭТ с ^F-ФДГ, острофазовыми показателями.

Результаты

В большинстве (62 исследования; 56%) интерпретаций МРТ мы визуализировали выраженный отек сосудистой стенки, что достоверно коррелировало с клинико-лабораторной картиной, динамическим ухудшением УЗ-картины стенки артерий и/или воспалением, по данным ПЭТ.

В 44 (39,5%) случаях МР-ангиографий мы фиксировали незначительную (остаточную?) степень отека сосудистой стенки в рамках вялотекущего воспалительного процесса, как правило, при нормальных значениях СОЭ и/или СРБ и минимальных воспалительных очагах, по данным ПЭТ. Именно эта группа пациентов расценивалась нами как наиболее перспективная для снижения интенсивности иммуносупрессивной терапии, однако у всех 11 пациентов, которым мы пробно проводили планомерное уменьшение дозировок иммуносупрессантов, отмечался рецидив болезни. В связи с этим возможно предположить, что наличие даже незначительного отека стенки аорты или магистральных артерий является фактором вероятного рецидива болезни при снижении активности проводимой терапии. Обращало на себя внимание, что в 3-х случаях МР-ангиография при регистрации минимальной степени отека сосудистой стенки имела расхождение с клинико-лабораторной или ПЭТ-картиной болезни, указывающей на текущее умеренное сосудистое воспаление.

Только в 5 (4,5%) случаях мы отмечали стойкое отсутствие отека сосудистой стенки, что полностью совпадало как с лабораторной ремиссией (нормальные значения СОЭ и СРБ), так и отсутствием признаков воспаления по данным ПЭТ.

Выводы

Приводим предварительные итоги нашей работы.

- МР-ангиография в целях оценки гемодинамических нарушений и состояния сосудистой стенки предположительно является информативным малоинвазивным методом визуализации аневризматических, стенотических и воспалительных изменений аорты и ее магистральных ветвей.

- МР-ангиография может быть использована как для диагностики, так и для мониторинга артериита Такаясу.

- Для повышения информативности оценки сосудистых изменений, в особенности у пациентов с длительным течением артериита Такаясу или нетипичной картиной болезни, рекомендовано сочетание различных методов визуализации.