06.11.2025

06.11.2025

Опыт применения противошоковых канюлированных винтов при тяжёлых травмах таза

Способ хирургического лечения переломов костей таза с использованием канюлированных винтов широко известен среди хирургов по всему миру и успешно применяется при различных категориях повреждений

ВВЕДЕНИЕ

В структуре сочетанной травмы доля повреждений тазового кольца достигает 61,7-70,5% наблюдений [1-5]. Повреждения таза сопровождаются наибольшей частотой смертельных исходов, нежели иные повреждения костно-мышечной системы, которая достигает 50% [6-10]. Одну треть таких последствий повреждений занимает продолжающееся внутритазовое кровотечение, источником которых в подавляющем большинстве наблюдений являются сосуды венозных сплетений полости таза, а 20% случаев приходится на повреждения артериальных ветвей бассейна внутренней подвздошной артерии [8, 11, 12].

Одними из частых причин смертельных исходов при нестабильных повреждениях таза являются синдром взаимного отягощения, который авторы наблюдают у 59,9% пострадавших, а также необратимая кровопотеря и травматический шок тяжёлой степени [13].

Наибольшее значение в снижении летальности при травмах таза, как показали многие исследования, имеет строгое следование установленным в травмоцентре протоколам (алгоритмам), что позволяет снизить этот показатель на 50-65% наблюдений [14].

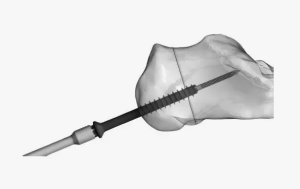

Способ хирургического лечения переломов костей таза с использованием канюлированных винтов широко известен среди хирургов по всему миру и успешно применяется при различных категориях нестабильных повреждений тазового кольца [15]. В некоторых ситуациях данный способ является более выгодным с точки зрения воссоздания стабильности тазового кольца, чем иные существующие, а также позволяет достичь большей межфрагментарной компрессии, играющей значительную роль в остановке внутритазового кровотечения.

Установка винтов в задние структуры тазового кольца при наличии технических условий и соблюдении правил возможна в очень широком диапазоне морфологических конфигураций переломов и индивидуальных анатомических особенностей строения скелета.

У опытных хирургов операция не занимает большого количества времени и не является травматичной для пациента, так как является малоинвазивной методикой.

В описанном в 2010 году Майклом Гарднером клиническом случае лечения пострадавшего с вертикально нестабильным повреждением тазового кольца и нестабильной гемодинамикой данный способ был применён в остром периоде травматической болезни в качестве противошокового мероприятия [16]. В его исследовании также отмечена выраженная гемостатическая роль компрессии винтами, которую автор наблюдает у пострадавшего с разрывом крестцово-подвздошного сочленения.

ЧСС — частота сердечных сокращений ВЕ — избыток/дефицит оснований

Литературные источники по лечению нестабильных повреждений тазового кольца в остром периоде травмы встречаются, но представлены малыми выборками или единичными клиническим наблюдениями [17, 18].

Цель исследования: предложить новый подход и доказать его эффективность в лечении пострадавших с тяжёлой сочетанной травмой таза в остром периоде травматической болезни, заключающийся в применении канюлированных винтов для минимально инвазивной погружной фиксации нестабильных повреждений тазового кольца.

Представленный опыт использования канюлирован- ных винтов как элемент противошоковых мероприятий, направленных на надёжную фиксацию костных отломков и разорванных сочленений тазового кольца с гемостатической целью при тяжёлой сочетанной травме таза в недостаточной степени освещён в отечественной и зарубежной литературе, поэтому, безусловно, заслуживает ознакомления и использования в работе практикующими хирургами и травматологами-ортопедами [11, 17, 18].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проанализированы результаты лечения 139 пострадавших с нестабильными повреждениями тазового кольца в Санкт-Петербургском НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, поступивших в шоковом состоянии за период с 2016 по 2024 год, и которым выполнена минимально инвазивная погружная фиксация множественных переломов костей таза канюлированными винтами непосредственно при поступлении в травмоцентр. Обстоятельства получения травмы: падение с высоты — 72 (51,7%), дорожно-транспортное происшествие — 65 (46,7%), сдавление и прочее — 2 наблюдения (1,6%). Средний возраст составил 38,2±18,2 года, т.е. в большинстве трудоспособные лица.

Пострадавшие распределены по полу: мужчины — 84 (60,4%) и женщины — 55 (39,6%); по степени тяжести травматического шока: 1-й степени — 25 (18%); 2-й степени — 34 (25%); 3-й степени — 78 (56%); 4-й степени — 2 (2%); величине острой кровопотери: лёгкой степени — 2 (2%), средней степени — 36 (26%); тяжёлой степени 82 (59%) и крайне тяжёлой — 19 (13%). Среднее значение тяжести повреждения по шкале ISS составляет 35,1±10,5 балла.

Структура повреждений таза по классификации состоит из следующих типов повреждения тазового кольца: ротационно-нестабильных (тип B) — 93 (67%), из них В1 — 9, В2 — 62, В3 — 22 наблюдения, и вертикальнонестабильных (тип С) — 44 (32%) из них С1 — 29, С2 — 10, С3 — 5 наблюдений, а также двое (1%) пострадавших со сложным переломом вертлужной впадины (тип В2 и С3 по одному наблюдению) [17]. Нарушение непрерывности (полный или неполный разрыв) тазового кольца сочеталось с различным переломом вертлужной впадины у 19 пострадавших (14%), из них тип А3 — 13, типы В2, В3, С1 и С3 — по одному случаю, тип С2 — 2 наблюдения [19].

Пострадавшим с нестабильным повреждением тазового кольца с целью временной фиксации используют тазовый пояс (Медплант, Россия или T-POD, США).

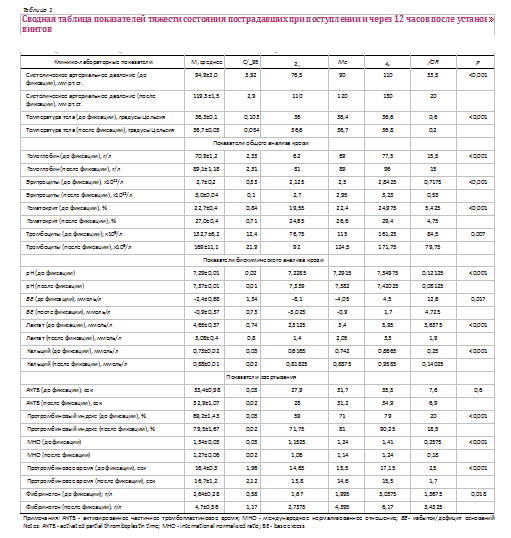

Для определения тяжести состояния пострадавших, а также оценки эффективности противошоковых мероприятий, к которым относится и минимально инвазивная погружная фиксация нестабильных повреждений тазового кольца канюлированными винтами, выбраны следующие показатели: систолическое артериальное давление, температура тела, показатели общего анализа крови (уровень гемоглобина, эритроцитов, гематокрита, тромбоцитов), кислотно-основного состояния крови (pH, лактата, дефицита оснований и концентрация ионов кальция), коагулограммы (АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время), протромбиновое время, протромбиновый индекс, фибриноген, МНО (международное нормализованное отношение). Для более наглядного отображения материала и обсчёта полученных данных сформированы зависимые выборки и проанализированы показания при поступлении в травмоцентр и через 12 часов после установки винтов на фоне проведения всего комплекса противошоковых мероприятий.

Всем поступающим пострадавшим с тяжёлой травмой таза оказывают специализированную, в том числе и высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях противошоковой операционной, а сами оперативные пособия проводят с учётом общепринятых протоколов (алгоритмов) диагностики и лечения политравм. В предоперационном периоде пострадавшим выполняют компьютерную томографию таза и других повреждённых областей тела. Уточняют характер повреждений переднего и заднего отделов тазового кольца, перелома вертлужной впадины, степень переднезаднего, вертикального, наружного и внутреннего ротационных смещений. На рабочей станции Vitrea Workstation с помощью програмного обеспечения Vitrea Advanced (Vital Images, США) проводили оценку объёма забрюшинных гематом полости таза как критерия состоявшегося или продолжающегося внутритазового кровотечения. Средний объём внутритазовых гематом составил 421,5±32,9 см3. При наличии у пострадавшего жизнеугрожающих последствий повреждений проводили неотложные операции по их устранению. Хирургическое лечение нестабильного тазового кольца выполняли в остром периоде травматической болезни, т.е. в период до 48 часов после травмы.

Использовали стандартную хирургическую технику проведения крестцово-подвздошных винтов через безопасные коридоры в телах 1 и 2 крестцовых позвонков с учётом конфигурации перелома и морфологических особенностей пострадавшего; кроме того в некоторых случаях винты устанавливали в надвертлужном коридоре (LC2 винты), что было необходимо при переломах вертлужной впадины с распространением линии излома на крыло подвздошной кости, нарушающих целостность тазового кольца, а также при переломовывихах крестцово-подвздошного сочленения. Установку проводили через минимально инвазивные доступы, а репозицию осуществляли за счёт создания тяги за нижнюю конечность со стороны повреждения и путём ручной компрессии или дистракции, в том числе с использованием стержней Шанца, установленных в гребни подвздошных костей в качестве «джойстиков». Интраоперационно выполняли полипроекционную рентгеноскопию таза с помощью C- дуги OEC 9900 Elit (General Electric, США). Использовали дополнительные проекции входа (Inlet) и выхода малого таза (Outlet).

Базу данных на пострадавших создавали в программе Microsoft Office Excel 2010.

Таким образом, был создан информационно-статистический паспорт по каждому пострадавшему. На основе созданной базы данных проведён статистический анализ с использованием пакета прикладных программ Statistica 7.0 (StatSoft Inc., США) и Microsoft Office Excel 2010. Для количественных показателей, имеющих нормальное распределение, приведены средние значения (M) и стандартные отклонения (m). Для показателей, не имеющих нормального или близкого к нормальному распределения, приведены значения медиан (Me).

Проверку распределений на нормальность проводили с помощью критерия Колмогорова-Смирнова (при р=0,05 или более распределение считали нормальным, при 0,01<р<0,05 — близким к нормальному). При сравнении средних нормально распределённых показателей в зависимых выборках применяли парный t-критерий Стьюдента. Когда распределение в зависимых выборках не являлось нормальным, использован Г-критерий Вилкоксона.

РЕЗУЛЬТАТЫ

При поступлении канюлированные винты установлены 128 пострадавшим, в течение первых суток 5 пострадавшим, в течение двух суток 6 пострадавшим. В рассмотренной группе пациентов применены различные комбинации расположения крестцово-подвздошных винтов: одно- и двустороннее расположение, проведение в тело S1 и (или) S2 позвонков или в надвертлужном костном коридоре (LC2 винты).

Односторонняя фиксация одним крестцово-подвздошным винтом применена у 77, двумя винтами — у 36, двусторонняя фиксация использована у 21 пострадавшего, LC2 винт установлен у 13 человек (среди которых изолированно у 5). Фиксацию переломов костей переднего полукольца производили как в аппаратах наружной фиксации (комбинированная стабилизация) — у 59 (42,4%), так и с помощью остеосинтеза погружными конструкциями — у 80 пострадавших (57,6%). Переднее полукольцо таза у пострадавших, прооперированных погружными конструкциями, в 72 случаях фиксировано канюлированными винтами, установленными в лонную кость. У 6 пострадавших разрывы лонного сочленения также фиксированы винтами, а 2 пострадавшим для фиксации лонного сочленения установлены системы транспедикулярной фиксации.

При необходимости 18 пациентам (13,5%) осуществляли дополнительные хирургические методы гемостаза, среди которых внебрюшинная тампонада таза проведена 8 пострадавшим, ангиография с эмболизацией — 7, комбинация тампонады таза с эндоваскулярной эмболизацией — 3 пострадавшим.

Всем пострадавшим, поступающим в противошоковое отделение, в течение часа выполняли анализы крови и инструментальные исследования, по результатам которых определяли хирургическую технику.

Через 12 часов после установки крестцово-подвздошных винтов повторно анализировали показатели, отражающие тяжесть состояния пострадавшего. Данные сравнительного анализа приведены в табл. 1.

Отмечена статистически значимая разница показателей с положительной динамикой, что отражалось в клиническом улучшении состояния пострадавших.

Пострадавшим проводили заместительную гемотрансфузионную терапию. Средний объём введённой эритроцитарной взвеси составил 955,6±76,1 мл.

В исследуемой группе пострадавших погибли 23 человека (16,5%), среди которых смертельный исход от жизнеугрожающих последствий травмы в первые сутки зафиксирован только у 3 пациентов. Осложнения, зарегистрированные у умерших пострадавших, по большей части заключались в развитии сопутствующих внутрибольничных инфекций с исходом в сепсис, а также ДВС-синдромом (синдром диссеминированного внутрисосудистого свёртывания) и эмболиями.

Осложнения наблюдались у 20 пациентов (14,4%) из выборки, из них неинфекционные — у 8 (2/5 пострадавших): ДВС (n=2), жировая эмболия (n=2), тромбоэмболия лёгочной артерии (n=1), полиорганная недостаточность (n=1), необратимая ишемия конечности (n=1), инфаркт миокарда (n=1) и инфекционные — у 12 (3/5 пострадавших): перитонит (n=1), сепсис (n=7), пневмония (n=4). Среди осложнений, связанных с неудовлетворительным качеством проведённого ортопедического вмешательства в рассматриваемой группе, можно отметить 2 наблюдения со сложным переломом крестца и вовлечением первого крестцового корешка с развитием болевого синдрома из- за мальпозиции имплантата, что потребовало в дальнейшем переустановки крестцово-подвздошного винта.

Все выжившие пострадавшие вертикализированы в срок от 4 до 2 недель после стабилизации таза. Средний срок стационарного лечения составил 36,0±8,0 суток. Койкодень в отделении реанимации составил 9,7±1,7 суток.

Несмотря на то что в представленном исследовании не проводили сравнение выборки пострадавших с тяжёлой травмой таза с группой пациентов такой же категории, в лечение которых применяли традиционный подход в рамках тактики ортопедического контроля повреждений, ближайшие результаты лечения соответствовали данным литературы. Так, летальность составила 16,6% (23 из 139), причём неблагоприятный исход в первые сутки зафиксирован у 3 пострадавших, частота осложнений — 14,4% случаев, средняя длительность госпитализации в травмоцентре — 36,0±8,0 суток, а продолжительность пребывания в отделении реанимации — 9,7±1,7 суток, при этом у всех выписанных пострадавших вертикализация достигнута в срок от 4 до 2 недель после погружной фиксации таза.

ОБСУЖДЕНИЕ

Внутритазовое кровотечение происходит из нескольких источников, включая пресакральное венозное сплетение и губчатые поверхности костей, а также из повреждённых артериальных источников [8, 11, 12].

Механическая стабилизация тазового кольца у пациентов с нестабильными повреждениями и активным внутритазовым кровотечением имеет решающее значение. Биологическая тампонада и образование тромбов в местах поврежденных сосудов полости таза — необходимый первый шаг в лечении и достижении гемодинамической лабильности. Однако сохраняющаяся нестабильность заднего отдела тазового кольца таза препятствует стабильному образованию тромбов. По этой причине ранняя механическая стабилизация задних структур таза является жизненно важной составной частью алгоритма оказания реанимационной и неотложной хирургической помощи. Из-за сложной анатомии, характера смещения и близости сосудисто-нервных структур доступно несколько способов стабилизации повреждённых структур заднего отдела таза. Обычная внешняя фиксация переднего отдела таза с помощью аппаратов в различных компоновках в зависимости от введения стержней не всегда эффективна для стабилизации полностью нестабильного тазового кольца.

Непосредственно в остром периоде травматической болезни, когда речь идёт о пострадавшем с неустойчивой гемодинамикой и нестабильными переломами костей таза, большинство авторов сходятся во мнении, что не рекомендуют проводить окончательную фиксацию множественных переломов костей и разрывов сочленений тазового кольца из-за трудоёмкости самого оперативного пособия и присущего ему риска, связанного с длительностью операции, что может привести наоборот к усилению внутритазового кровотечения, ацидозу, гипотермии и нарушению свертываемости крови [20, 21]. Тем не менее есть некоторые свидетельства того, что исчерпывающая окончательная фиксация тазового кольца на раннем этапе лечения может быть полезной или, по крайней мере, не вредной для пострадавших с нестабильными повреждениями таза. В 2010 году N. Enninghorst et al. в проведённом обзоре лечения 45 пострадавших с нестабильными переломами костей таза показывает что, несмотря на первоначальные худшие показатели, отражающие степень травматического шока и острой кровопотери, группа пациентов с погружной фиксацией тазового кольца в остром периоде травмы никак не отличается от группы с поэтапным хирургическим лечением в отношении частоты гемотрансфузии, летальности, осложнений, общей продолжительности пребывания в отделении интенсивной терапии и травмоцентре, заключив, что одномоментная внутренняя стабилизация таза может быть выполнена даже у пациентов в тяжёлом состоянии [11]. Проведённое же нами исследование демонстрирует статистически значимое улучшение состояния пострадавшего, после проведения подобного хирургического вмешательства.

В умелых руках возможна быстрая чрескожная стабилизация заднего отдела тазового кольца с помощью крестцово-подвздошных, или в литературе их называют «противошоковых», канюлированных винтов с различными фиксационными свойствами [16]. Требуются чёткие навыки и знания технологии применения данного минимально инвазивного способа стабилизации таза и умение быстро выполнять операцию в неотложных ситуациях.

Риски, связанные с этой методикой, включают неправильную установку винта, приводящую к интраоперационным неврологическим или сосудистым повреждениям, неточную репозицию (вправление) и нестабильность фиксации [22]. В тех случаях, когда непрямая репозиция является неоптимальной и неанатомической, возможен пересмотр фиксации, как только позволит состояние пострадавшего.

Однако наиболее важной функцией «противошоковых винтов» является механическая стабилизация заднего отдела таза. Поэтому не следует тратить слишком много времени на репозицию в ущерб быстрой стабилизации. Когда пациент физиологически восстановится, в качестве окончательного лечения может быть проведена ревизия. В таких ситуациях вторичная репозиция перелома в сочетании с установкой нового подвздошно-крестцового винта в исходной точке позволяет получить нетронутый винтовой канал и стабильную фиксацию с помощью ревизионного винта. Используемый при таких операциях канюлированный винт — это недорогое внутреннее устройство, которое не требует сложного ухода, не мешает транспортировке пациента, мобилизации или последующим визуализационным исследованиям, а также легче переносится как самим пациентом, так и окружающими.

Ограничения применения данной методики проявляются при лечении оскольчатых переломов крестца, где следует избегать чрезмерной компрессии во избежание компрометирования нервных корешков.

Техника установки илиосакральных винтов требует досконального знания анатомии задней части таза, визуализации рентгеноскопических ориентиров и точного предоперационного плана. При соблюдении этих критериев данный метод является отличным средством реанимации при смещённых и нестабильных повреждениях задней части таза, которые поддаются компрессии.

Опыт успешного применения описанной методики представлен в клиническом примере.

Клинический пример

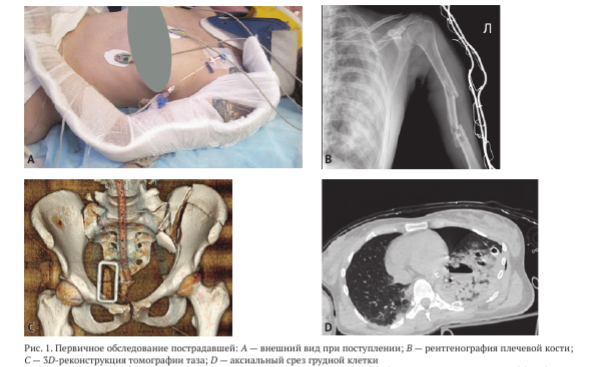

Пострадавшая Ш. 28 лет, получила травму в результате падения с 4-го этажа.

На месте травмы: ЧСС 110 уд./мин, артериальное давление 60 и 40 мм рт.ст.

По пути следования выполнены следующие мероприятия: постановка центрального венозного катетера, инфузионная терапия, обезболивание с использованием наркотических и ненаркотических анальгетиков, интубация трахеи с искусственной вентиляцией лёгких, транспортная иммобилизация шейного отдела позвоночника воротником Шанца, таза в тазовом поясе, иммобилизация левой верхней конечности лестничной шиной.

По прибытии в травмоцентр незамедлительно определена в противошоковую операционную, где по данным установленного мониторирования: частота сердечных сокращений (ЧСС) - 95 уд./мин, артериальное давление - 75 и 45 мм рт.ст., содержание кислорода в крови (SpO2) - 98%.

По результатам диагностических исследований сформулирован диагноз:

Кататравма. Тяжёлая сочетанная травма головы, груди, живота, позвоночника, таза, конечностей. Закрытая черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга средней степени с формированием острых субдуральных гематом над обеими лобными долями. Закрытая травма груди с множественными переломами ребер с двух сторон. Левосторонний гемопневмоторакс. Ушиб лёгких. Ушиб сердца. Аспирация крови в трахеобронхиальное дерево. Закрытая травма живота с повреждением S4b сегментов печени (разрыв III степени по AAST), селезёнки (III степени по AAST) с продолжающим внутрибрюшным кровотечением.

Средний гемоперитонеум (600,0 мл). Закрытая травма таза с вертикально-нестабильным повреждением тазового кольца и высоким переломом передней колонны левой вертлужной впадины с Н-образным переломом крестца с поперечным компонентом на уровне S3-S4 позвонков. Перелом Со1 позвонка со смещением.

Закрытая стабильная травма позвоночника без нарушения проводимости спинного мозга с переломом поперечных отростков L1-L3 позвонков слева, L4-L5 справа (тип 40). Множественная травма конечностей. Закрытый перелом левой ключицы со смещением отломков. Закрытый фрагментарный перелом диафиза левой плечевой кости со смещением отломков. Закрытый оскольчатый перелом тела левой лопатки со смещением отломком. Острая кровопотеря тяжёлой степени. Травматический шок III степени. Острое пероральное отравление этанолом средней степени тяжести (в крови 1,9%о, в моче 2,8%о). Тяжесть повреждения по шкале ISS - 41 балл (рис. 1)

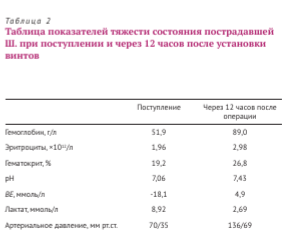

Пострадавшей выполнено: дренирование левой плевральной полости, лапаротомия, спленэктомия, ушивание разрывов печени, дренирование брюшной полости. Затем пострадавшей выполнен остеосинтез перелома костей и разрыва сочленений таза канюлированными винтами (рис. 2).

Лабораторные показатели и показатели гемодинамики улучшились за время операции по остеосинтезу тазового кольца (табл. 2) и к моменту ушивания кожных проколов артериальное давление по показателям монитора составило 136 и 69 мм рт.ст.

ВЫВОДЫ

Большинство пациентов имели крайне тяжёлую сочетанную травму (среднее значение по шкале ISS — 35,1 балла), из них при поступлении в травмоцентр 58% находились в состоянии травматического шока тяжёлой степени и имели признаки массивной кровопотери в 72% наблюдений, обусловленные продолжающимся внутритазовым кровотечением.

Проведение более ранней (до 48 часов) окончательной ортопедической фиксации тазового кольца погружными конструкциями с использованием «противошоковых» канюлированных винтов является эффективным способом борьбы с шоковым состоянием у данных пациентов, что подтверждалось результатами сравнительного анализа клинико-лабораторных показателей в зависимых выборках при поступлении и через 12 часов после нахождения в травмоцентре (получены статистически значимые различия между основными показателями, p<0,05).

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

Гуманенко Е.К. Современные подходы к лечению пострадавших с нестабильными повреждениями тазового кольца. Военно-медицинский журнал. 2003;(4):17-24.

Шлыков И.Л., Кузнецова Н.Л., Агалаков М.В. Оперативное лечение пациентов с повреждениями тазового кольца. Травматология и ортопедия России. 2009;(3):64-69

Гильфанов С.И., Даниляк В.В., Веденеев Ю.М., Емелин М.А., Вржесинс- кий В.В. Фиксация заднего полукольца при нестабильных повреждениях таза. Травматология и ортопедия России. 2009;2(52):53-58.

Литвина ЕА. Экстренная стабилизация переломов костей таза у больных с политравмой. Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2014;21(1):19-25.

Culemann U, Tosounidis G, Reilmann H, Pohlemann T. Pelvic fracture. Diagnostics and current treatment options. Chirurg. 2003;74(7):687-698. PMID: 12951967

Guthrie HC, Owens RW, Bircher MD. Fractures of the pelvis. J Bone Joint Surg Br. 2010;92-B(11):1481-1488.PMID: 21037339

Suzuki T, Hak DJ, Ziran BH, Adams SA, Stahel PF, Morgan SJ, et al. Outcome and complications of posterior transiliac plating for vertically unstable sacral fractures. Injury. 2009;40(4):405-409. PMID: 19095233

Hauschild O, Strohm PC, Culemann U, Pohlemann T, Suedkamp NP, Koestler W, et al. Mortality in Patients with Pelvic Fractures: Results from the German Pelvic Injury Register. J Trauma Inj Infect Crit Care. 2008;64(2):449-455.

Dyer GSM, Vrahas MS. Review of the pathophysiology and acute management of haemorrhage in pelvic fracture. Injury. 2006;37(7):602-613.

Van Vugt AB, Van Kampen A. An unstable pelvic ring: the killing fracture. J Bone Joint Surg Br. 2006;88-B(4):427-433.

Enninghorst N, Toth L, King KL, McDougall D, Mackenzie S, Balogh ZJ. Acute Definitive Internal Fixation of Pelvic Ring Fractures in Polytrauma Patients: A Feasible Option. J Trauma Inj Infect Crit Care. 2010;68(4):935-941.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Преснов Роман Артурович - врач травматолог-ортопед отделения травматологии № 2 ГБУ «СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе»;

Кажанов Игорь Владимирович - доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отдела сочетанной травмы ГБУ «СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе»; доцент кафедры военно-полевой хирургии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ

Каськов Александр Юрьевич - врач анестезиолог-реаниматолог ГБУ «СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе»

Мануковский Вадим Анатольевич - профессор, доктор медицинских наук, директор ГБУ «СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе»

Беленький Игорь Григорьевич - доцент, доктор медицинских наук, руководитель отдела травматологии и ортопедии ГБУ «СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе»

Шимченко Диана Константиновна - аспирант кафедры военно-полевой хирургии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ

Норкина Лилия Владимировна - врач хирург операционного блока №2 ГБУ «СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе»

Петров Артем Викторович - врач травматолог-ортопед отделения сочетанной травмы ГБУ «СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе»;

Шарыпова Елизавета Павловна - врач травматолог-ортопед отделения сочетанной травмы ГБУ «СПб НИИ СП им.И.И. Джанелидзе»;

Теги: перелом костей таза

234567 Начало активности (дата): 06.11.2025

234567 Кем создан (ID): 989

234567 Ключевые слова: нестабильные повреждения тазового кольца, перелом костей таза, крестцово-подвздошные винты, малоинвазивный остеосинтез, травматический шок, сочетанная травма

12354567899

Похожие статьи

Артроскопия тазобедренного суставаРентген на дому 8 495 22 555 6 8

Подходы к диагностике и лечению переломов крестца. Систематизированный обзор

Клинический случай полного неврологического восстановления пациентки с тетраплегией вследствии позвоночно-спинальной травмы

Факторы риска нестабильности имплантатов после спондилэктомии у пациентов с опухолями позвоночника