03.10.2025

03.10.2025

Модульная ревизия эндопротезов тазобедренного сустава у пациентов с износом полиэтиленовых вкладышей и перипротезным остеолизом: обзор литературы

Актуальность. Модульная ревизия эндопротезов тазобедренного

сустава представляет собой изолированную замену вкладыша и головки при сохранении

стабильных компонентов. Актуальность данной операции обусловлена ростом числа

первичных эндопротезирований и связанных с этим осложнений: износа полиэтилена

и перипротез- ного остеолиза.

Цель обзора — на основании анализа данных отечественной и зарубежной литературы обобщить современные взгляды на выполнение модульной ревизии у пациентов с износом и остеолизом вокруг стабильных компонентов эндопротеза тазобедренного сустава.

Несмотря на клинические преимущества модульной ревизии — малая травматичность, сокращение времени операции и быстрая реабилитация — остаются вопросы относительно четких критериев отбора пациентов для данного вмешательства.

ВВЕДЕНИЕ

По сообщениям Всемирной организации здравоохранения, ежегодно во всем мире выполняется около 1,5 млн операций первичного тотального эндопротезирования тазобедренного сустава, при этом потребность в данном вмешательстве на сегодняшний день продолжает расти [1]. Улучшение качества жизни пациента и функции прооперированного сустава сделало данную операцию одним из наиболее клинически успешных и экономически выгодных вмешательств в медицине [2, 3].

Несмотря на совершенствование имплантатов, хирургической техники и протоколов ведения пациентов, а значит и снижение количества осложнений, значительный рост операций первичного эндопротезирования все равно неминуемо влечет за собой увеличение количества ревизионных вмешательств [4]. Основными причинами выполнения ревизионного эндопротезирования являются: асептическое расшатывание компонентов эндопротеза, перипротезная инфекция, вывихи эндопротеза, перипротезные переломы, износ и разрушение компонентов эндопротеза [5, 6]. При этом наиболее частыми показаниями к раннему ревизионному эндопротезированию тазобедренного сустава являются перипротезная инфекция и рецидивирующие вывихи эндопротеза [5, 7]. Основными показаниями к ревизии на длительном сроке наблюдений чаще являются проблемы, связанные с длительной эксплуатацией эндопротеза тазобедренного сустава, а именно — с износом полиэтиленового вкладыша и остеолизом [8, 9]. Так, остеолиз является основной причиной, приводящей к асептическому расшатыванию компонентов. Однако по поводу износа полиэтиленового вкладыша и остеолиза без развития нестабильности компонентов эндопротеза также выполняются ревизионные операции, а частота таких вмешательств составляет 17,9% на сроках более 10 лет после первичного эндопротезирования тазобедренного сустава [7]. На сегодняшний день одним из вариантов оперативного лечения пациентов с износом и остеолизом при стабильных компонентах является изолированная замена модульных компонентов эндопротеза [8, 9]. Однако в настоящий момент нет четкого ответа на вопрос: «Когда возможно выполнение модульной ревизии?».

Мы предприняли попытку ответить на ряд вопросов: Каковы показания к выполнению изолированной замены модульных компонентов эндопротеза тазобедренного сустава у пациентов с износом и остеолизом? Каковы результаты лечения пациентов, перенесших модульную ревизию? Какие факторы влияют на развитие осложнений после оперативного вмешательства? Какова роль костной пластики в заполнении дефектов, образующихся в результате остеолиза?

Методология поиска источников

Поиск публикаций осуществлялся в базах данных PubMed/MEDLINE (на английском языке), eLIBRARY (на русском языке) и Google Scholar (на русском и английском языках). Были использованы следующие ключевые слова: эндопротезирование тазобедренного сустава, ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава, модульная ревизия эндопротеза тазобедренного сустава, изолированная замена вкладыша и головки эндопротеза тазобедренного сустава, износ полиэтилена, перипротезный остеолиз, osteolysis acetabular, revision total hip arthroplasty, polyethylene liner wear, isolated head and liner exchange.

Критерии включения:

исследования всех уровней доказательности;

работы с доступным полным текстом;

публикации на русском или английском языке.

В обзор включали:

источники, описывающие причины и механизм возникновения и прогрессирования износа и остеолиза;

публикации, содержащие информацию о результатах модульных ревизий эндопротезов тазобедренного сустава, а также факторах, способных повлиять на исход оперативного вмешательства;

работы, в которых наблюдали за изменением остеолитических полостей после костной пластики;

исследования, сравнивающие разные методы фиксации нового вкладыша.

Первоначальный поиск в перечисленных выше базах данных выявил 2239 источников. Далее после исключения статей, не подходящих по тематике, пилотных исследований, глав книг, комментариев к статьям, тезисов, статей на других языках (кроме русского и английского), дублирующих работ было отобрано 569 статей для анализа приемлемости. После изучения заголовков, резюме, а также полнотекстовых публикаций в обзор было включено 67 работ, опубликованных с 1972 по 2024 г., подходящих под критерии включения и соответствующих целям исследования. Следует подчеркнуть, что при анализе статей особое внимание уделялось работам, содержащим информацию о показаниях к выполнению модульной ревизии и оценивающим результаты, осложнения и факторы риска неблагоприятных исходов после выполнения изолированной замены вкладыша и головки тазобедренного сустава.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Износ пары трения эндопротеза и его последствия

Износ — это изменение размеров, формы, массы или состояния поверхностей имплантата вследствие разрушения (изнашивания) микрообъемов поверхностного слоя при трении [10].

На износ вкладыша эндопротеза тазобедренного сустава влияет множество факторов: двигательная активность пациента; позиции компонентов эндопротеза; материалы, используемые в паре трения. Так, Р.М. Тихилов с соавторами проанализировали 467 операций первичного эндопротезирования тазобедренного сустава, выполненных в период с 2001 по 2012 г. в трех травматолого-ортопедических отделениях ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена», и выяснили, что высокая двигательная активность и увеличение угла наклона вертлужного компонента являются значимыми факторами для более быстрого износа полиэтиленового вкладыша, что также было установлено и в других исследованиях [11, 12, 13].

Также на скорость износа оказывают влияние материалы трущихся поверхностей. В настоящий момент наиболее распространенной парой трения в эндопротезировании является металл-полиэтилен [14]. Множество исследований, оценивающих рентгенологические признаки износа у пациентов после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава, подтверждают факт меньшего износа поперечно-связанного полиэтилена в сравнении с полиэтиленом высокой молекулярной массы [15, 16]. Несмотря на это проблема износа полиэтиленового вкладыша в современном эндопротезировании остается актуальной и нерешенной.

Износ пары трения эндопротеза тазобедренного сустава может иногда протекать бессимптомно для пациента, однако зачастую несет за собой множество проблем и осложнений, таких как болевой синдром, вывихи, нестабильность компонентов на фоне остеолиза [17]. A.R. Patel с соавторами обнаружили, что в группе из 87 пациентов, подвергшихся модульной ревизии по поводу износа и остеолиза, у 62% прооперированных присутствовал болевой синдром до операции [18]. При стабильных компонентах и наличии износа и остеолиза боль может быть связана с частицами износа, вызывающими синовит. Помимо этого, при выраженном износе и децентрации головки эндопротеза возможно появление подвывихов, провоцирующих болевые ощущения у пациента вследствие нарушения привычного натяжения параартику- лярных тканей [17].

Другим неблагоприятным последствием, связанным с износом полиэтиленового вкладыша, может быть вывих эндопротеза в позднем послеоперационном периоде (спустя 5 лет и более после первичной операции). В результате износа происходит децентрация головки бедренного компонента, снижение натяжения мягких тканей и, как следствие, повышение риска вывиха в искусственном суставе [19]. J. Parvizi с соавторами проанализировали 22 случая позднего вывиха эндопротеза тазобедренного сустава, при этом среднее время от первичного эндопротезирования до вывиха составило 9 лет. Авторы отметили, что износ полиэтиленового вкладыша, вероятнее всего, был причиной вывихов эндопротезов [20].

Одним из наиболее грозных осложнений износа, влекущим за собой асептическое расшатывание компонентов эндопротеза, является остеолиз. Впервые обратил внимание на образование небольших полостей вокруг цементной мантии во время изучения сломанных ножек J. Charnley. По его мнению, образовавшиеся полости были результатом неполноценного заполнения их цементом в процессе установки ножки имплантата [21]. В дальнейших исследованиях было установлено, что остеолиз, приводящий к образованию полостей и в дальнейшем к асептическому расшатыванию, зависит от материалов, используемых в паре трения эндопротеза [22, 23]. В частности, исследования, проведенные в 1980-1990-х гг., показали, что микрочастицы полиэтилена являются основным продуктом износа, находящимся в зонах остеолиза вокруг компонентов эндопротезов с парой трения металл-полиэтилен [24].

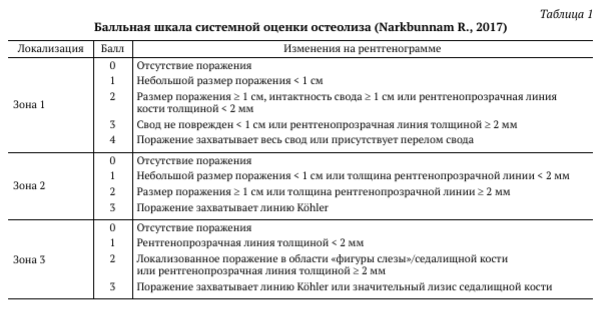

R. Narkbunnam с соавторами в своем исследовании предприняли попытку создать инструмент для количественной оценки остеолиза. На основании данных ретроспективной группы пациентов, прооперированных по поводу износа и остеолиза, была разработана балльная система оценки остеолиза (табл. 1). Предложенная система оценивает расположение и распространенность остеолиза в зонах по DeLee и Charnley, преобразуя данные в сумму баллов для дальнейшей интерпретации. Авторы отметили, что пороговым значением для асептического расшатывания вертлужного компонента является сумма баллов 5 и более, при этом чувствительность данного метода составляет 0,79, а специфичность — 0,87 [25].

Таким образом, на износ вкладыша оказывают влияние длительность эксплуатации эндопротеза, материал пары трения искусственного сустава и факторы, связанные с хирургом. В свою очередь, остеолиз, развивающийся вследствие износа, имеет множество клинических проявлений и последствий. Состояние пациентов может варьироваться от полного клинического благополучия до ситуаций, при которых потребуется выполнение ревизионного вмешательства, одним из которых является изолированная замена модульных компонентов эндопротеза.

Пациентам с износом и остеолизом возможно выполнить модульную ревизию или ревизию эндопротеза тазобедренного сустава с заменой всех компонентов. Модульная ревизия подразумевает изолированную замену вкладыша и головки эндопротеза с сохранением стабильных вертлужного и бедренного компонентов [26, 27].

В настоящее время в научной литературе нет единого мнения относительно показаний для выполнения модульной ревизии тазобедренного сустава. У пациентов с болевым синдромом и отсутствием явных признаков асептической нестабильности компонентов эндопротеза одной из наиболее вероятных причин появившегося со временем дискомфорта в области тазобедренного сустава является износ и остеолиз [17, 18]. В такой ситуации модульная ревизия является привлекательным вариантом хирургического лечения, однако в разных работах требования, предъявляемые к потенциальным кандидатам на изолированную замену головки и вкладыша эндопротеза тазобедренного сустава, не всегда совпадают [26, 27]. Ряд хирургов ограничивают круг пациентов более жесткими критериями: наличие правильной позиции компонентов эндопротеза, целый механизм фиксации вкладыша, вертлужный компонент не поврежден головкой в результате износа вкладыша, новый полиэтиленовый вкладыш обладает достаточной толщиной, модель вертлужного компонента имеет хорошую выживаемость по данным регистров [26]. В своем исследовании B. Lutz с соавторами рекомендуют изолированную замену модульных компонентов при условии, что сохраненный вертлужный компонент, по данным регистров, еще не достиг среднего срока своей выживаемости [27].

Однако со временем подходы к лечению таких пациентов несколько изменились. Например, данные о сопоставимых результатах при использовании оригинального фиксирующего устройства и цементной техники фиксации вкладыша в стабильный вертлужный компонент расширили показания к модульной ревизии [28, 29]. Балльная оценка остеолиза, разработанная R. Narkbunnam с соавторами [25], с определением пороговых значений для асептического расшатывания также увеличивает количество потенциальных пациентов, которым будет показано выполнение модульной ревизии.

У пациентов с обширным остеолизом возникают трудности, связанные с дифференциальной диагностикой потери костной ткани вокруг стабильного компонента эндопротеза по стандартным рентгенограммам. Остеопороз и стресс-шилдинг, развивающиеся вокруг имплантатов, вызывают трудности при интерпретации рентгенограмм на наличие остеолитических полостей. Данные о потере костной ткани, качестве периимплантат- ной кости, целостности рима и наличии участков остеоинтеграции компонента являются ключевыми на этапе предоперационного планирования. Стандартные рентгенограммы не всегда дают необходимое количество информации для полноценного предоперационного планирования ввиду трудности в визуализации трехмерной структуры на двумерном изображении [30].

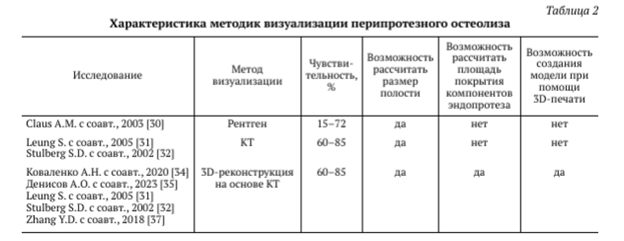

В кадаверном исследовании A.M. Claus с соавторами установили, что общая чувствительность рентгеновского исследования в обнаружении остеолитических очагов составляет лишь 41,5%. Также было отмечено, что обнаружение очагов зависит от их расположения. Так, чувствительность при локализации полости в подвздошной кости составила 72%, в то время как для седалищной кости и ацетабулярного рима данный показатель был равен 15% [30]. Трудности в обнаружении остеолитических полостей на стандартных рентгенограммах обуславливают необходимость выполнения компьютерной томографии. В ряде исследований компьютерная томография продемонстрировала более высокую чувствительность по сравнению с рентгенографией в диагностике остеолиза вне зависимости от локализации и размеров полостей [30, 31, 32]. Также стоит отметить, что в некоторых работах, посвященных оценке остеолиза при помощи лучевых методов диагностики, именно компьютерная томография выступала золотым стандартом, с которым проводилось сравнение результатов анализа рентгенограмм [32, 33].

Развитие цифровых технологий и необходимость полноценной визуализации привели к появлению методик по созданию трехмерной реконструкции таза на основе КТ-срезов, которая является более информативной с точки зрения возможности оценки объекта с различных ракурсов и представления целостной модели сложного трехмерного объекта. У хирургов появилась возможность точно рассчитать площадь контакта вертлужного компонента с костью, измерить объем остеолитической полости, что, в свою очередь, напрямую влияет на тактику оперативного лечения [34, 35].

Например, в исследовании А.Н. Коваленко с соавторами, оценивающем влияние 3D-реконс- трукции на предоперационное планирование ревизии эндопротеза тазобедренного сустава, было обнаружено, что хирурги часто меняли свое мнение относительно тактики лечения после про

смотра объемного изображения [34]. Трехмерная реконструкция, при правильной сегментации и очистке изображения от имплантата, способна исчерпывающе показать выраженность изменений костной ткани вокруг компонентов эндопротеза. Также некоторые авторы описывают даже уменьшение интраоперационной кровопотери и сокращение времени операции при трехмерной визуализации на этапе планирования [36, 37]. Данные о характеристике методик визуализации перипро- тезного остеолиза представлены в таблице 2.

Информация о локализации и объеме остеолиза, данные о площади контакта компонентов эндопротеза тазобедренного сустава с костью являются ключевыми параметрами во время предоперационного планирования, поскольку стабильная фиксация компонентов, окруженных остеолитическими полостями, является значимым аргументом в пользу выполнения модульной ревизии [25].

В настоящий момент большинство ученых сходятся во мнении, что окончательное решение о сохранении компонентов эндопротеза и выборе пациента, которому будет выполнена модульная ревизия, принимается интраоперационно [8, 38]. По нашему мнению, потребность удостовериться в полной механической стабильности имплантатов обуславливает необходимость четкой визуализации обода вертлужного компонента и дальнейшего проведения тестов на стабильность. Ряд хирургов для получения более достоверной информации о стабильности вертлужного компонента рекомендуют удалять винты перед оценкой его механической устойчивости [8, 38]. Также некоторые из них предлагают производить непосредственный удар по краю имплантата и оценивать его смещение относительно костей таза [39].

Таким образом, опубликованные ранее подходы к отбору

пациентов для выполнения модульной ревизии со временем претерпели ряд

изменений. Прогресс в производстве новых пар трения, внедрение трехмерной визуализации и изменения в подходе

оценки остеолиза на предоперационном этапе, а также накопленные данные об

исходах модульных ревизий расширяют показания к выполнению изолированной замены

головки и вкладыша эндопротеза тазобедренного сустава.

В настоящий момент на основании данных отечественной и зарубежной литературы можно выделить следующие показания к модульной ревизии: выраженный износ полиэтиленового вкладыша с угрозой контакта между головкой эндопротеза и внутренней поверхностью вертлужного компонента; болевой синдром в области тазобедренного сустава и отсутствие признаков асептического расшатывания компонентов эндопротеза при наличии износа вкладыша и очагов остеолиза; поздний вывих, обусловленный износом пары трения. Однако остается нерешенным вопрос об объеме ревизионного вмешательства у пациентов, имеющих обширные остеолитические дефекты вокруг стабильных компонентов эндопротеза, особенно вокруг ветлужного, а также у больных с выраженным износом, мальпозицией имплантатов при отсутствии вывихов в анамнезе

Модульная ревизия: преимущества и недостатки

В ходе ревизионного эндопротезирования тазобедренного сустава замена модульных компонентов является достаточно малотравматичной операцией, которая позволяет сократить продолжительность вмешательства, снизить объем кровопотери. При этом модульная ревизия в сравнении с ревизией с заменой компонентов эндопротеза имеет меньший показатель болевого синдрома после операции и обеспечивает раннее восстановление пациента при хорошей выживаемости в среднесрочном наблюдении [40, 41].

K.H. Koh с соавторами проанализировали 80 случаев ревизионного эндопротезирования по поводу износа вкладыша эндопротеза: из них 45 полных ревизий и 35 модульных при среднем сроке наблюдения 51 мес. Была выявлена статистически значимая разница в объеме интраоперационной кровопотери, времени операций и продолжительности нахождения больных в стационаре при отсутствии различий в частоте осложнений, таких как асептическое расшатывание, вывихи и перипротезная инфекция [8].

C. Restrepo с соавторами сравнили 31 случай ревизионного эндопротезирования по поводу износа и остеолиза с заменой стабильного вертлужного компонента с 37 случаями ревизии с заменой только вкладыша. Авторы не нашли различий в исходах при среднем сроке наблюдения 2,8 года, хотя и было установлено, что продолжительность операции и кровопотеря были меньше в группе замены модульных компонентов имплантатов [41]. R. Narkbunnam с соавторами в своей работе обнаружили отсутствие разницы в частоте осложнений между модульной ревизией и ревизией с удалением вертлужного компонента, но отметили, что выраженность послеоперационного болевого синдрома была ниже в группе замены модульных компонентов [42].

Известно, что удаление хорошо фиксированной чашки имплантата, окруженной зонами остеолиза, может привести к значительной потере костной ткани и формированию обширного дефекта в зоне предполагаемой установки нового вертлужного компонента [40, 43]. В подобных ситуациях при выполнении ревизионного эндопротезирования может потребоваться использование костной пластики, аугментов, антипротрузионных колец, а в особо сложных случаях — индивидуальных имплантатов. Все вышеперечисленное зачастую влечет за собой технические трудности в установке нового вертлужного компонента, чего можно избежать, принимая решение о сохранении стабильной чашки [26, 43].

Следует отметить, что при всех своих преимуществах модульная ревизия также имеет ряд недостатков, связанных как с техническими и материальными аспектами операции, так и с послеоперационными исходами. При сохранении стабильной чашки во время операции отсутствует возможность исправить ее мальпозицию, что в дальнейшем может привести к вывихам в послеоперационном периоде [44, 45]. В нашей практике при размере чашки до 50 мм не всегда удается установить новый полиэтиленовый вкладыш достаточной толщины при использовании головки имплантата большего размера, что также может приводить к вывиху эндопротеза после операции. Также общепризнанно, что существуют технические трудности с доступом к зоне остеолитического дефекта при попытке выполнить костную пластику.

Исходя из этого, можно отметить, что изолированная замена модульных компонентов является привлекательным вариантом хирургического лечения пациентов с износом и перипротезным остеолизом, однако наличие ряда недостатков не позволяет с уверенностью утверждать, что данное вмешательство показано во всех случаях износа вкладыша при стабильных компонентах эндопротеза.

Результаты и осложнения модульной ревизии

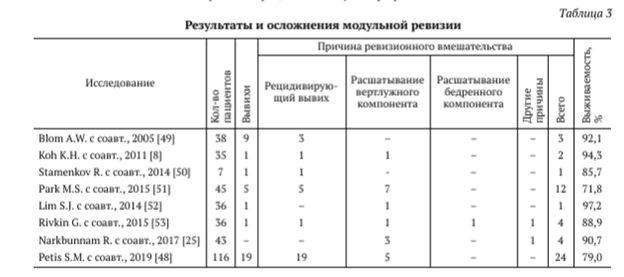

В современной научной литературе сообщается о различных исходах модульной ревизии. S.A. Lie с соавторами сообщают о результатах 1649 ревизионных операций, сведения о которых были получены из норвежского регистра эндопротезирования. Было установлено, что частота послеоперационных осложнений после изолированной замены вкладыша и головки эндопротеза была выше в сравнении с ревизиями, во время которых происходила замена вертлужного компонента, а основным осложнением после модульной ревизии являлся вывих головки эндопротеза, составивший 28% от всех осложнений [46]. L. Vadei с соавторами ретроспективно проанализировали регистр эндопротезирования тазобедренного сустава Новой Зеландии, оценивая результаты модульной ревизии. Десятилетняя выживаемость составила 75,3%, а средний срок до повторной операции — 1,3 года. Основными причинами ревизий стали рецидивирующий вывих (48,4%) и асептическое расшатывание вертлужного компонента (20,9%) [47].

S.M. Petis с соавторами оценили результаты 116 модульных ревизий по поводу износа и остеолиза. Была выявлена выживаемость 91% на сроке 10 лет и 69% — на сроке 15 лет. Пяти (4%) пациентам была выполнена повторная операция по поводу асептического расшатывания вертлужного компонента, однако самым частым осложнением являлся рецидивирующий вывих, произошедший у 19 (16%) пациентов [48]. Данные о результатах малых ревизий, опубликованные за последние двадцать лет, представлены в таблице 3.

После модульной ревизии тазобедренного сустава вывихи эндопротеза могут встречаться с частотой от 2 до 48%, асептическое расшатывание вертлужного компонента развивается у 4-21% пациентов, а повторные ревизионные вмешательства выполняются в 3-20% случаев. При этом выживаемость эндопротезов после замены модульных компонентов, по данным национальных регистров, составляет от 73 до 97% на сроках от 2,8 до 10 лет (табл. 3).

Поэтому, несмотря на малые травматич- ность, кровопотерю и сокращенное время операции, а также возможность раннего восстановления пациента, C.T. Talmo с соавторами рекомендуют при износе полиэтиленового вкладыша выполнять ревизионное эндопротезирование с заменой вертлужного и/или бедренного компонентов во всех случаях [54].

Факторы риска возникновения осложнений после малой ревизии

В настоящее время в научной литературе нет четкого ответа на вопрос о причинах неудач после операции по замене модульных компонентов эндопротеза тазобедренного сустава. Некоторые авторы пытаются выявить факторы риска развития осложнений после малых ревизий. Например, W. Chen с соавторами по результатам анализа исходов 104 малых ревизий выделили хроническую почечную недостаточность в качестве фактора риска развития асептического расшатывания после изолированной замены вкладыша [55]. R. Narkbunnam с соавторами, анализируя исходы модульных ревизий и проводя количественную оценку остеолиза, определили, что сумма баллов остеолиза 5 и более является значимым фактором риска асептического расшатывания после модульной ревизии [25].

Следует отметить, что данные о расшатывании бедренного компонента и факторах, приводящих к подобной ситуации после модульной ревизии, в литературе практически не встречались. Однако ряд работ свидетельствуют о проблемах, связанных с сохранением стабильного бедренного компонента. Так, в своем метаанализе и системном обзоре, в который вошли 35 работ, содержащих данные о 3497 пациентах, которым была выполнена изо лированная ревизия вертлужного компонента с сохранением бедренного со средним сроком наблюдения 9,28 года, M. Poursalehian с соавторами установили, что риск повторного хирургического вмешательства по поводу асептического расшатывания бедренного компонента составил 1,7%. Также было установлено, что использование керамических головок и поперечно-связанного полиэтилена значимо снижало частоту осложнений [56]. Схожие данные были получены H. Li с соавторами в ходе метаанализа и систематического обзора. Проанализировав 20 работ, в которых содержалась информация о 1484 пациентах, перенесших ревизионное эндопротезирование с заменой вертлужного и сохранением бедренного компонента, было установлено, что риск повторной ревизии по всем причинам составил 1,75%, а для асептического расшатывания бедренного компонента риск был равен 0,62%.

Было выявлено, что значимым фактором для асептического расшатывания бедренного компонента являлся цементный тип фиксации [57]. Данные исследования необходимо учитывать при решении вопроса о выполнении модульной ревизии, поскольку они подчеркивают, что сохранение бедренного компонента является безопасной опцией с точки зрения асептического расшатывания при соблюдении определенных условий.

Помимо асептического расшатывания, вывих также является серьезным осложнением после изолированной замены модульных компонентов. Ряд авторов отмечают, что диаметр головки эндопротеза 28 мм и/или нарушение позиционирования компонентов эндопротеза являются значимыми факторами риска вывиха после модульной ревизии [17, 58]. Поэтому для предотвращения асептического расшатывания вертлужного компонента и вывихов эндопротеза еще в 1997 г. W.J. Maloney с соавторами предложили алгоритм для принятия решения о выборе объема ревизии и сохранении или удалении стабильного вертлужного компонента [26]. Авторы выделили шесть критериев, относящихся к вертлужным компонентам эндопротеза: наличие правильной позиции, интактный механизм фиксации вкладыша, вертлужный компонент не поврежден головкой в результате износа вкладыша, новый полиэтиленовый вкладыш обладает достаточной толщиной, модель вертлужного компонента имеет хорошую выживаемость по данным регистров, вертлужный компонент является модульным. На основе этих критериев авторы делили бесцементные вертлужные компоненты на три группы.

Первая группа должна отвечать всем шести критериям, тогда в этой группе может быть выполнена модульная ревизия. Ко второй группе относятся стабильные вертлужные компоненты, лишь частично отвечающие

вышеперечисленным критериям. В связи с этим пациентам этой группы рекомендовано выполнение не модульной ревизии, а полной замены вертлужного компонента. К третьей группе относятся вертлужные компоненты с рентгенологическими признаками нестабильности, которые также подвергаются полной замене.

Несмотря на это, на сегодняшний день ряд исследований демонстрирует отличные результаты операций по замене модульных компонентов эндопротезов тазобедренного сустава у пациентов с поврежденным механизмом фиксации и установленным полиэтиленовым вкладышем при помощи костного цемента [52, 59]. К тому же использование поперечно-связанного полиэтилена позволяет применять вкладыши меньшей толщины, что позволяет устанавливать эндопротезы с головкой большего диаметра, что способствует профилактике вывихов в послеоперационном периоде [58].

Таким образом, новые данные о результатах цементной фиксации вкладыша и широкое использование в практике поперечно-связанного полиэтилена заставляют пересмотреть отношение к выполнению модульной ревизии, а создание шкал для прогнозирования осложнений способствует формированию дифференцированного подхода к лечению профильных пациентов.

Проблема выбора метода фиксации нового вкладыша

В настоящее время остается открытым вопрос выбора методики фиксации нового вкладыша в стабильный вертлужный компонент во время выполнения модульной ревизии. Существует два способа фиксации: установка с использованием оригинального фиксирующего механизма и фиксация при помощи костного цемента. Чтобы выполнить фиксацию при помощи оригинального механизма, необходимо наличие подходящего вкладыша и неповрежденной системы крепления. M.J. Archibeck с соавторами зарегистрировали лишь один случай повторной ревизии на сроке 2,5 года по поводу разобщения вкладыша с вертлужным компонентом в группе из 29 пациентов, которым был установлен новый вкладыш с использованием неповрежденного оригинального механизма фиксации при среднем сроке наблюдения 5,1 года [60]. W.G. Hamilton с соавторами, отследив результаты 180 замен полиэтиленового вкладыша с использованием оригинального механизма фиксации у пациентов с износом и остеолизом при среднем сроке наблюдения 6,7 года, обнаружили 25 случаев, потребовавших повторной операции, однако только в одном из них причиной явилось разобщение нового вкладыша с вертлужным компонентом [61]. Также ряд исследований, оценивающих результаты и причины неудач после модульных ревизий, демонстрируют, что разобщение нового вкладыша с вертлужным компонентом по причине несостоятельности оригинального фиксирующего механизма не является основной причиной выполнения повторных ревизий [62, 63]. Так, R.G. Ricotti с соавторами в своем систематическом обзоре, в который вошли работы, содержащие данные о результатах изолированной замены модульных компонентов эндопротезов тазобедренного сустава с костной пластикой и неповрежденным механизмом фиксации, сообщили об общей частоте ревизий 6,6% [62]. Ни в одной работе нами не найдено данных о повторном ревизионном вмешательстве по поводу разобщения нового вкладыша с вертлужным компонентом, что говорит о возможности надежной фиксации при использовании оригинального механизма.

В ситуациях, когда имеется повреждение оригинального механизма фиксации или отсутствует подходящий вкладыш, возможна установка нового вкладыша при помощи костного цемента. В биомеханическом исследовании A.A. Hofmann с соавторами сравнили устойчивость к разобщению между зацементированными и фиксированными с помощью оригинального механизма вкладышами. Было установлено, что сила, необходимая для разобщения компонентов, была одинаковой в обеих группах, однако ротационная стабильность была выше в группе зацементированных вкладышей [64]. Также G.F. Haft с соавторами, анализируя технические параметры цементируемых конструкций, установили взаимосвязь между большей прочностью сочленений и наличием рельефа на внешней поверхности вкладыша и внутренней поверхности вертлужного компонента [65]. W.K.T. Liu с соавторами в своем исследовании сравнили отдаленные результаты двух групп пациентов, перенесших модульную ревизию с фиксацией нового вкладыша при помощи оригинального устройства и костного цемента. Частота ревизий при среднем сроке наблюдения 13 лет составила 11,1 и 12,0% соответственно, что свидетельствует о хорошей выживаемости модульной ревизии с цементированием нового вкладыша в сравнении с оригинальной методикой фиксации [28].

Также M.A. Malahias с соавторами, проанализировав работы, посвященные модульной ревизии с фиксацией вкладыша на цемент, сообщили об общей частоте осложнений 11,3% [29]. Ни в одном источнике не было зарегистрировано осложнения, связанного с разобщением зацементированного вкладыша с вертлужным компонентом.

Таким образом, сопоставимые результаты методов фиксации новых вкладышей говорят о возможности выполнения изолированной замены модульных компонентов при повреждении оригинального фиксирующего устройства или отсутствии подходящего вкладыша, что расширяет круг пациентов, которым возможно выполнить модульную ревизию.

Результаты костной пластики в зонах остеолиза

Многие авторы, помимо замены модульных компонентов, при износе и остеолизе рекомендуют выполнять замещение образовавшихся остеолитических дефектов посредством костной пластики для восполнения запаса костной ткани и предотвращения дальнейшей ее потери [50, 66]. Необходимо отметить, что удаление вертлужного компонента значительно упрощает заполнение остеолитических дефектов вертлужной впадины в сравнении с их замещением при его сохранении, поскольку у хирурга имеется прямой доступ к зоне дефекта [40].

Существует достаточное количество методик, позволяющих заполнить очаг остеолитического поражения, не удаляя компоненты эндопротеза. Так, ряд авторов рекомендуют выполнять дебрид- мент и последующее замещение костного дефекта через сформированное окно в крыле подвздошной кости над верхней или задней областью вертлужной впадины в зависимости от локализации очага поражения [8, 67]. При расположении очага остеолиза ретроацетабулярно описаны методы замещения остеолитических дефектов через отверстия для винтов. К тому же некоторые авторы рекомендуют при помощи боров для резки металла объединять близкорасположенные отверстия для винтов для более удобного доступа к области костных дефектов вокруг компонентов эндопротеза [17].

Для заполнения остеолитических дефектов хирурги используют различные виды материалов: аллогенная кость, фосфат кальция, сульфат кальция, костный цемент [40, 50, 66]. Выбор данных материалов обусловлен их способностью заполнять обширные костные дефекты, простотой в использовании и рентгеноконтрастностью. Однако в настоящее время нет данных о преимуществе определенного вида материала. Также следует отметить, что в исследованиях, оценивающих заполнение остеолитических дефектов на разных сроках после операции, нет данных о полном исчезновении соответствующих костных полостей. В своем исследовании R. Stamenkov с соавторами наблюдали за очагами остеолиза, которые были заполнены костным аллотрансплантатом, у 6 пациентов в течение 4 лет после операции. Было отмечено отсутствие прогрессирования объема очагов остеолиза, а коэффициент заполнения дефектов составил 44%, что было интерпретировано авторами как хороший результат [50].

Схожие результаты описали H. Egawa с соавторами после анализа изменений очагов остеолиза у 10 пациентов, которым была выполнена модульная ревизия совместно с замещением костных дефектов. В качестве материала для заполнения костных полостей использовался сульфат кальция. КТ выполнялась на следующий день после операции и далее в среднем один раз в год. На послеоперационных компьютерных томограммах коэффициент заполнения полости составлял в среднем 43%, а через год были отмечены признаки минерализации новой костной ткани, заполняющей 24% от первоначального очага остеолиза [66].

N.A. Mall c соавторами, сравнив результаты костной аллопластики в группах с удалением и сохранением вертлужного компонента, обнаружили более низкий показатель заполнения остеолитических дефектов и дальнейшей остеоинтеграции в группе замены модульных компонентов. Коэффициент заполнения составил 43 и 17% соответственно, а при анализе КТ-исследований, выполненных в среднем через год, показатель остеоинтеграции составил 35,5 и 14,4% соответственно [40]. В то же время некоторые авторы отмечали уменьшение остеолитических очагов после изолированной замены модульных компонентов без выполнения костной пластики. По их мнению, это свидетельствует о значимости удаления источника частиц износа (дебриса) для предотвращения прогрессирования остеолиза и потери костной ткани [26, 43].

В настоящий момент роль костной пластики при замещении остеолитических полостей во время изолированной замены модульных компонентов остается неясной. Несмотря на то, что в представленных работах достаточно полно обобщены данные о заполнении остеолитических полостей, остаются нерешенными вопросы, касающиеся влияния на результат костной пластики объема и локализации костных дефектов, наличие у костной полости кортикальных стенок. Также нет данных о сравнении результатов костной пластики различными замещающими материалами. Данный факт обуславливает необходимость дальнейшего исследования с более дифференцированным подходом к оценке исходов костной пластики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Износ пары трения эндопротеза тазобедренного сустава, влекущий за собой такие проблемы, как болевой синдром, вывихи и асептическое расшатывание компонентов имплантата, в настоящий момент является нерешенной проблемой в ортопедии. Данные о консервативном лечении немногочисленны, а вопрос выбора метода хирургического лечения остается дискутабельным. На сегодняшний день возможны варианты вмешательства с сохранением или заменой стабильных компонентов эндопротеза. Малые травматичность, кровопотеря, сокращение времени операции и более быстрое восстановление делают модульную ревизию привлекательным методом хирургического лечения пациентов с износом и остеолизом вокруг стабильных вертлужного и бедренного компонентов. За последнее время показания к выполнению изолированной замены модульных компонентов эндопротеза стали значительно шире в связи с прогрессом в производстве новых пар трения, внедрением трехмерной визуализации, а также накопленными данными об исходах оперативного лечения у пациентов с использованием цементной фиксации нового вкладыша.

Однако послеоперационные осложнения, такие как вывихи и асептическое расшатывание компонентов эндопротеза, в некоторых случаях ставят под сомнение предпочтительность данного хирургического вмешательства, особенно у пациентов с обширными периацетабулярными остеолитическими дефектами или мальпозицией компонентов эндопротеза.

Для предотвращения развития осложнений и повторных ревизий после выполнения замены модульных компонентов разными хирургами проводился поиск факторов риска, связанных с пациентом, эндопротезом и хирургическим вмешательством. На сегодняшний день недостаточно данных относительно прогнозирования осложнений в зависимости от локализации и количественной оценки остеолитических поражений, степени фиксации и позиции вертлужного и бедренного компонентов, техники операции, установленных имплантатов, особенностей пациента.

ЛИТЕРАТУРА

Chen A.G., Sogbein O.A., McClure J.A., Reid J., Welk B., Lanting B.A. et al. Total Hip Arthroplasty in Patients Aged 40 to 60 Years Old: A Population-Based Study. J Arthroplasty. 2023;38(7S):S83-S88.e2. https:// doi.org/10.10/j.arth.2023.04.027.

Скороглядов А.В., Бут-Гусаим А.Б., Сиротин И.В., Мкртчян В.А. Сравнение функциональных результатов лечения у больных после артропластики тазобедренного сустава с применением твердых пар трения. Российский медицинский журнал. 2015;(5): 31-34

Skoroglyadov A.V., But-Gusaim A.B., Sirotin I.V., Mkrtchyan V.A. The comparison of functional result of treatment of patients after arthroplasty of coxofemoral joint using hard friction pairs. Russian Medicina. 2015;(5):31-34. (In Russian). https:// doi.org/10.17816/rmj38274.

Ахтямов И.Ф., Гурылева М.Э., Юосеф А.И., Зиятдинов Б.Г., Закиров Р.Х., Туренков С.В. Оценка возможных параллелей между показателями качества жизни и клинико-функциональным состоянием у больных после эндопротезирования тазобедренного сустава. Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2008;(1):71-74.

Akhtyamov I.F., Guryleva M.E., Youssef A.I., Ziyatdinov B.G., Zakirov R.Kh., Turenkov S.V. Evaluation of potential parallels between indices of life quality and clinical functional condition of patients after hip replacement. N.N. Priorov Journal of Traumatology and Orthopedics. 2008;(1):71-74. (In Russian).

Sloan M., Premkumar A., Sheth N.P. Projected Volume of Primary Total Joint Arthroplasty in the U.S., 2014 to 2030. J Bone Joint Surg Am. 2018;100(17):1455-1460

Badarudeen S., Shu A.C., Ong K.L., Baykal D., Lau E., Malkani A.L. Complications after revision total hip arthroplasty in the Medicare population. J Arthroplasty. 2017;32(6):1954-1958.

Kelmer G., Stone A.H., Turcotte J., King PJ. Reasons for Revision: Primary Total Hip Arthroplasty Mechanisms of Failure. J Am Acad Orthop Surg. 2021;29(2):78-87.

Шубняков И.И., Тихилов Р.М., Денисов А.О., Ахмедилов М.А., Черный А.Ж., Тотоев З.А. и др. Что изменилось в структуре ревизионного эндопротезирования тазобедренного сустава в последние годы? Травматология и ортопедия России. 2019;25(4):9-27.

Koh K.H., Moon Y.W., Lim S.J., Lee H.I., Shim J.W., Park Y.S. Complete acetabular cup revision versus isolated liner exchange for polyethylene wear and osteolysis without loosening in cementless total hip arthroplasty. Arch Orthop Trauma Surg. 2011;131(11): 1591-1600.

Berlinberg E.J., Roof M.A., Meftah M., Long W.J., Schwarzkopf R. Outcomes of isolated head-liner exchange versus full acetabular component revision in aseptic revision total hip arthroplasty. Hip Int. 2023;33(4): 716-726.

McKellop H.A., Campbell P., Park S.H., Schmalzried T.P., Grigoris P., Amstutz H.C. et al. The origin of submicron polyethylene wear debris in total hip arthroplasty. Clin Orthop Relat Res. 1995;(311):3-20.

Тихилов Р.М., Шубняков М.И., Бояров А.А., Денисов А.О., Шубняков И.И. Влияние различных факторов на темпы износа полиэтиленового вкладыша в эндопротезах тазобедренного сустава. Травматология и ортопедия России. 2018;24(1):18-28.

Atrey A., Ward S.E., Khoshbin A., Hussain N., Bogoch E., Schemitsch E.H. et al. Ten-year follow-up study of three alternative bearing surfaces used in total hip arthroplasty in young patients: a prospective randomised controlled trial. Bone Joint J. 2017;99-B(12):1590-1595. https:// doi.org/10.1302/0301-620X.99B12.BJJ-2017-0353.R1.

Тихилов Р.М., Шубняков М.И., Шубняков И.И., Сивков В.С., Малыгин Р.В., Цыбин А.В. и др. Двигательная активность пациентов молодого возраста после эндопротезирования тазобедренного сустава. Современные проблемы науки и образования. 2018;(1). Режим доступа: https:// science-education.ru/ru/article/view?id=27390.

Tikhilov R.M., Shubnyakov M.I., Shubnyakov I.I., Sivkov V.S., Malygin R.V., Tsybin A.V. et al. Motor activity of young patients after total hip arthroplasty. Modern Problems of Science and Education. 2018;(1). (In Russian). Available from: https:// science-education.ru/ru/article/view?id=27390.

Canadian Institute for Health Information. Hip and knee replacements in Canada, 2016-2017: Canadian Joint Replacement Registry - Annual Report. Ottawa: CIHI; 2018.

Heiner A.D., Galvin A.L., Fisher J., Callaghan J.J., Brown T.D. Scratching vulnerability of conventional vs highly cross-linked polyethylene liners because of large embedded third-body particles. J Arthroplasty. 2012;27(5):742-749. https:// doi.org/10.1016/j.arth.2011.10.002.

Dorr L.D., Wan Z., Shahrdar C., Sirianni L., Boutary M., Yun A. Clinical performance of a Durasul highly cross- linked polyethylene acetabular liner for total hip arthroplasty at five years. J Bone Joint Surg Am. 2005; 87(8):1816-1821.

Sheth N.P., Rozell J.C., Paprosky W.G. Evaluation and Treatment of Patients With Acetabular Osteolysis After Total Hip Arthroplasty. J Am Acad Orthop Surg. 2019;27(6):e258-e267. https:// doi.org/10.5435/JAAOS-D-16-00685.

Patel A.R., Sweeney P., Ochenjele G., Wixson R., Stulberg S.D., Puri L.M. Radiographically Silent Loosening of the Acetabular Component in Hip Arthroplasty. Am J Orthop (Belle Mead NJ). 2015;44(9):406-410.

Falez F., Papalia M., Favetti F., Panegrossi G., Casella F., Mazzotta G. Total hip arthroplasty instability in Italy. Int Orthop. 2016;41(3):635-644. https:// doi.org/10.1007/s00264-015-3093-5.

Parvizi J., Wade F.A., Rapuri V., Springer B.D., Berry D.J., Hozack W.J. Revision hip arthroplasty for late instability secondary to polyethylene wear. Clin Orthop Relat Res. 2006;447:66-69. https:// doi.org/10.1097/01.blo.0000218751.14989.a6.

Charnley J. Postoperative infection after total hip replacement with special reference to air contamination in the operating room. Clin Orthop Relat Res. 1972;87:167-187. https:// doi.org/10.1097/00003086-197209000-00020.

Haynes J.A., Stambough J.B.,

Sassoon A.A., Johnson S.R., Clohisy J.C., Nunley R.M. Contemporary

Surgical Indications and Referral Trends

in Revision Total Hip Arthroplasty: A 10-Year Review. J

Arthroplasty. 2016;31(3):622-625. https://

Saleh K.J., Schwarz E.M. Osteolysis: Medical and Surgical

Approaches. Clin Orthop Relat Res. 2004;(427):138-147.

Jacobs J.J., Campbell P.A., Konttinen T.Y. Implant Wear

Symposium 2007 Biologic Work Group. How has the biologic reaction to wear

particles changed with newer bearing surfaces? J Am Acad Orthop Surg. 2008;16

Suppl 1:S49-55.

Narkbunnam R., Amanatullah D.F., Electricwala A.J.,

Huddleston J.I., Maloney W.J., Goodman S.B. Radiographic scoring system for the

evaluation of stability of cementless acetabular components in the presence of

osteolysis. Bone Joint J. 2017;99-B(5):601-606.

Maloney W.J., Herzwurm P., Paprosky W., Rubash H.E., Engh C.A. Treatment of pelvic osteolysis associated with a stable acetabular component inserted without cement as part of a total hip replacement. J Bone Joint Surg Am. 1997;79(11):1628-1634.

Lutz B., Faschingbauer M., Bieger R., Reichel H., Kappe T. Acetabular Osteolysis in Total Hip Replacement - When to Retain the Cup? Z Orthop Unfall. 2016;154(4):377-384. (In German).

Liu W.K.T., Cheung A., Fu H., Chan P.K., Chiu K.Y. Acetabular component liner exchange with highly crosslinked polyethylene for wear and osteolysis. Bone Joint J. 2024;106-B(5 Supple B):59-65. https:// doi.org/10.1302/0301-620X.106B5.BJJ-2023-0821.R2.

Malahias M.A., Ma O.L., Jang S.J., Loucas M., Gu A., Gkiatas I. et al. Polyethylene liner cementation into a well-fixed metal acetabular shell for the management of periacetabular osteolysis: a systematic review. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2022;32(8):1459-1468. https:// doi.org/10.1007/s00590-021-03130-w.

Claus A.M., Engh C.A. Jr., Sychterz C.J., Xenos J.S., Orishimo K.F., Engh C.A. Sr. Radiographic definition of pelvic osteolysis following total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 2003;85(8):1519-1526. https:// doi.org/10.2106/00004623-200308000-00013.

Stulberg S.D., Wixson R.L., Adams A.D., Hendrix R.W., Bernfield J.B. Monitoring pelvic osteolysis following total hip replacement surgery: an algorithm for surveillance. J Bone Joint SurgAm. 2002;84-A Suppl 2:116-122. https:// doi.org/10.2106/00004623-200200002-00016.

Shon W.Y., Gupta S., Biswal S., Han S.H., Hong S.J., Moon J.G. Pelvic osteolysis relationship to radiographs and polyethylene wear. J Arthroplasty. 2009;24(5):743- 750.

Коваленко А.Н., Шубняков И.И., Джавадов А.А., Билык С.С., Черкасов М.А., Амбросенков А.В. и др. Роль трехмерной визуализации при ревизионном эндопротезировании тазобедренного сустава. Гений ортопедии. 2020;26(3):364-369

Денисов А.О., Тихилов Р.М., Коваленко А.Н., Шубняков И.И., Билык С.С., Джавадов А.А. Целесообразность трехмерной визуализации при определении тяжести костных дефектов в области вертлужной впадины. Кафедра травматологии и ортопедии. 2023;(2)52:16-22. https:// doi.org/10.17238/2226-2016-2023-2-16-22.

Denisov A.O., Tikhilov R.M., Kovalenko A.N., Shubnyakov I.I., Bilyk S.S., Dzhavadov A.A. The feasibility of three-dimensional visualization in determining the severity of bone defects in the acetabulum. Department of Traumatology and Orthopedics. 2023;(2)52:16-22. (In Russian)

Xiao J.R., Huang W.D., Yang X.H., Yan W.J., Song D.W., Wei H.F. et al. En Bloc Resection of Primary Malignant Bone Tumor in the Cervical Spine Based on 3-Dimensional Printing Technology. Orthop Surg. 2016; 8(2):171-178

Zhang Y.D., Wu R.Y., Xie D.D., Zhang L., He Y., Zhang H. Effect of 3D printing technology on pelvic fractures: a meta-analysis. Zhongguo Gu Shang. 2018;31(5):465-471. (In Chinese)

Tan T.L., Le Duff M.J., Ebramzadeh E., Bhaurla S.K., Amstutz H.C. Long-Term Outcomes of Liner Cementation into a Stable Retained Shell: A Concise Follow-up of a Previous Report. J Bone Joint Surg Am. 2015; 97(11):920-924

Hall A., Eilers M., Hansen R., Robinson B.S., Maloney W.J., Paprosky W.G. et al. Advances in acetabular reconstruction in revision total hip arthroplasty: maximizing function and outcomes after treatment of periacetabular osteolysis around the well-fixed shell. J Bone Joint Surg Am. 2013;95(18):1709-1718

Mall N.A., Nunley R.M., Smith K.E., Maloney W.J., Clohisy J.C., Barrack R.L. The fate of grafting acetabular defects during revision total hip arthroplasty. Clin Orthop Relat Res. 2010;468(12):3286-3294

Restrepo C., Ghanem E., Houssock C., Austin M., Parvizi J., Hozack W.J. Isolated polyethylene exchange versus acetabular revision for polyethylene wear. Clin Orthop Relat Res. 2009;467(1):194-198

Narkbunnam R., Amanatullah D.F., Electricwala A.J.,

Huddleston J.I. 3rd, Maloney W.J., Goodman S.B. Outcome of 4 Surgical

Treatments for Wear and Osteolysis of Cementless Acetabular Components. J

Arthroplasty. 2017;32(9):2799-2805.

Haidukewych G.J. Osteolysis in the well-fixed socket: cup retention or revision? J Bone Joint Surg Br. 2012;94(11 Suppl A):65-69

Ding Y., Feng D., Liu Y., Gao J., Wang L., Li Y. et al. The prevalence and risk factors of dislocation after primary total hip arthroplasty. Acta Orthop Belg. 2022;88(3): 467-474

Tezuka T., Heckmann N.D., Bodner R.J., Dorr L.D. Functional

Safe Zone Is Superior to the Lewinnek Safe Zone for Total Hip Arthroplasty: Why

the Lewinnek Safe Zone Is Not Always Predictive of Stability. J Arthroplasty.

2019;34(1):3-8

Lie S.A., Hallan G., Furnes O., Havelin L.I., Engesaeter L.B. Isolated acetabular liner exchange compared with complete acetabular component revision in revision of primary uncemented acetabular components: a study of 1649 revisions from the Norwegian Arthroplasty Register. J Bone Joint Surg Br. 2007;89(5):591-594. https:// doi.org/10.1302/0301-620X.89B5.18623.

Vadei L., Kieser D.C., Frampton C., Hooper G. Survivorship of Total Hip Joint Replacements Following Isolated Liner Exchange for Wear. J Arthroplasty. 2017;32(11): 3484-3487

Petis S.M., Kubista B., Hartzler R.U., Abdel M.P., Berry

D.J. Polyethylene Liner and Femoral Head Exchange in Total Hip Arthroplasty:

Factors Associated with Long-Term Success and Failure. J Bone Joint Surg Am.

2019;101(5):421-428

Blom A.W., Astle L., Loveridge J., Learmonth I.D. Revision of an acetabular liner has a high risk of dislocation. J Bone Joint Surg Br. 2005;87(12):1636-1638. https:// doi.org/10.1302/0301-620X.87B12.16349.

Stamenkov R., Neale S.D., Kane T., Findlay D.M., Taylor D.J., Howie D.W. Cemented liner exchange with bone grafting halts the progression of periacetabular osteolysis. J Arthroplasty. 2014;29(4):822-826

Park M.S., Yoon S.J., Lee J.R. Outcomes of polyethylene liner cementation into a fixed metal acetabular shell with minimum follow-up of 7 years. Hip Int. 2015;25(1):61- 66

Lim S.J., Lee K.H., Park S.H., Park Y.S. Medium- term results of cementation of a highly cross-linked polyethylene liner into a well-fixed acetabular shell in revision hip arthroplasty. J Arthroplasty. 2014;29(3): 634-637

Rivkin G., Kandel L., Outteineh B., Liebergall M., Mattan Y. Long Term Results of Liner Polyethylene Cementation Technique in Revision for Peri-acetabular Osteolysis. J Arthroplasty. 2015;30(6):1041-1043

Talmo C.T., Kwon Y.M., Freiberg A.A., Rubash H.E., Malchau H. Management of polyethylene wear associated with a well-fixed modular cementless shell during revision total hip arthroplasty. J Arthroplasty. 2011;26(4):576-581. https:// doi.org/10.1016/j.arth.2010.05.028.

Chen W., Klemt C., Padmanabha A., Tirumala V., Xiong L., Kwon Y.M. Outcome and Risk Factors Associated with Failures of Isolated Bearing Exchange for Osteolysis in Well-Fixed Cementless Total Hip Arthroplasty. J Arthroplasty. 2021;36(1):255-260. https:// doi.org/10.1016/j.arth.2020.06.026.

Poursalehian M., Zafarmandi S., Razzaghof M., Mortazavi S.M.J. The impact of retaining the femoral stem in revision total hip arthroplasty: a systematic review, meta-analysis, and meta-regression. Arch Orthop Trauma Surg. 2024;144(2):947-966. https:// doi.org/10.1007/s00402-023-05087-3.

Li H., Zhuang T., Wu W., Gan W., Wu C., Peng S. et al. Survivorship of the retained femoral component after revision total hip arthroplasty: A systematic review and meta-analysis. Front Surg. 2022;9:988915. https:// doi.org/10.3389/fsurg.2022.988915.

Sutter E.G., Akram F., Miller A., Paprosky W.G., Berger R.A., Gerlinger T.L. Outcomes of Isolated Head and Liner Exchange Using Large Femoral Heads and Modern Liners in Revision Total Hip Arthroplasty. J Arthroplasty. 2020;35(4):1064-1068. https:// doi.org/10.1016/j.arth.2019.11.015.

Bedard N.A., Tetreault M.W., Hanssen A.D., Lewallen D.G., Trousdale R.T., Berry D.J. et al. Intermediate to Long-Term Follow-up of Cementing Liners into Well-Fixed Acetabular Components. J Bone Joint Surg Am. 2020;102(16):1397-1404. https:// doi.org/10.2106/JBJS.19.0144

Archibeck M.J., Junick D.W., Cummins T., Carothers J.,White R.E. Jr. Polyethylene exchange in a second- generation cementless acetabular component. J Arthroplasty. 2009;24(6 Suppl):69-72

Hamilton W.G., Hopper R.H. Jr., Engh C.A. Jr., Engh C.A. Survivorship of polyethylene liner exchanges performed for the treatment of wear and osteolysis among porous- coated cups. J Arthroplasty. 2010;25(6 Suppl):75-80

Ricotti R.G., Alexander-Malahias M., Ma O.L., Jang S.J., Loucas R., Gkiatas I. et al. Isolated Liner Exchange and Bone Grafting for the Management of Periacetabular Osteolysis in Well-Fixed Cups with an Intact Locking Mechanism at Short-Term to Medium-Term Follow-Up: A Systematic Review. HSS J. 2024;20(4):567-576. https:// doi.org/10.1177/15563316231189736.

Walmsley D.W., Waddell J.P., Schemitsch E.H. Isolated Head and Liner Exchange in Revision Hip Arthroplasty. J Am Acad Orthop Surg. 2017;25(4):288-296

Hofmann A.A., Prince E.J., Drake F.T., Hunt K.J. Cementation of a polyethylene liner into a metal acetabular shell: a biomechanical study. J Arthroplasty. 2009;24(5): 775-782

Haft G.F., Heiner A.D., Dorr L.D., Brown T.D., Callaghan J.J. A biomechanical analysis of polyethylene liner cementation into a fixed metal acetabular shell. J Bone Joint Surg Am. 2003;85(6):1100-1110

Сведения об авторах

Стафеев Дмитрий Викторович — канд. мед. наук

Лях Алексей Романович

Иев Никита Владимирович

Денисов Алексей Олегович — д-р мед. наук

Тихилов Рашид Муртузалиевич — д-р мед. наук, профессор, чл.-кор. РАН

Авторы:

Д.В. Стафеев, Д.В. Специальный, А.Р. Лях, Н.В. Иев, А.О. Денисов, Р.М. Тихилов

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр

травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, г.

Санкт-Петербург, Россия

Теги: эндопротезирование тазобедренного сустава

234567 Описание для анонса:

234567 Начало активности (дата): 03.10.2025

234567 Кем создан (ID): 989

234567 Ключевые слова: ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава; модульная ревизия эндопротеза тазобедренного сустава; изолированная замена вкладыша и головки эндопротеза тазобедренного сустава; износ полиэтилена; перипротезный остеолиз

12354567899

Похожие статьи

Диагностика, лечение и профилактика венозных тромбоэмболических осложненийРентген на дому 8 495 22 555 6 8

Остеонекроз головки бедренной кости, индуцированный новой коронавирусной инфекцией

Остеоартрит: нюансы базисной терапии

Влияние коморбидного статуса на лечение пациента с поздней стадией ревматоидного артрита (клиническое наблюдение)