11.04.2025

11.04.2025

К вопросу лечения постостеомиелитических дефектов длинных трубчатых костей у детей

Проблема лечения постостеомиелитических дефектов трубчатых костей не теряет своей актуальности из-за высокой распространенности этого заболевания и неудовлетворительных результатов известных способов лечения. Одним из тяжелейших последствий остеомиелита у детей - это формирование ложных суставов и дефектов трубчатых костей, лечение которых является одной из самых сложных проблем детской хирургии.

Актуальность.

Хирургическая инфекция длинных трубчатых костей у детей, является одной из самых тяжелых заболеваний, приводящих при несвоевременной диагностике и неадекватном лечении к тяжелым последствиям [1-3].

Несмотря на наличие современных подходов к лечению остеомиелитического процесса, новейших антибактериальных препаратов, процент перехода острых форм остеомиелитов в хроническую форму, с возникновением вторичной патологии костной ткани, особенно нижних конечностей, остается довольно на высоком уровне (по литературным данным разных авторов 3,1-5,2 %). При этом инвалидизация пациентов достигает 50-90 % [1. 4-6].

Также хронизация гнойно-септических поражений костей, несмотря на последние достижения как оперативного лечения остеомиелита, так и применения современных мощных антибиотиков, остается актуальной, и требует дальнейшего эффективного решения ряда вопросов [7, 8].

Хронический остеомиелит можно рассматривать не только как самостоятельное заболевание, но и как одно из тяжелейших посттравматических осложнений при лечении переломов длинных костей. Это вызвано не только значительной частотой открытых переломов с обширными повреждениями мягких тканей и сопутствующей контаминацией микроорганизмами. Так. открытые переломы длинных костей осложняются развитием хронического остеомиелита в 25 % случаев, огнестрельные переломы - в 5,3-27 %, после операций остеосинтеза и эндопротезирования - в 1-17 %. По данным других работ, около 7 % «чистых» ортопедических операций на костях осложняются развитием послеоперационного остеомиелита [9-11].

Лечение как острых, так и хронических форм остеомиелита представляет собой длительный, многоэтапный и достаточно тяжелый для пациента процесс, при этом нужного клинического результата удается добиться далеко не всегда. В последнее время отмечается рост частоты заболеваемости хроническим остеомиелитом, при этом сохраняется высокая частота рецидивов (10-40 %) [12].

Целью нашего исследования являлось улучшение результатов лечения постостеомиелитических ложных суставов и дефектов длинных трубчатых костей методом чрезкожного остеосинтеза (далее - ЧКО).

Одним из тяжелейших последствий остеомиелита у детей - это формирование ложных суставов и дефектов трубчатых костей, лечение которых является одной из самых сложных проблем детской хирургии, и остается актуальной до настоящего времени [13].

Материалы и методы.

На Республиканской детской клинической больницы «Аксай» за период с 2000 по 2015 годы. Центра детской неотложной медицинской помощи города Алматы за период 2015 по 2022 годы производилось лечение 53 детям с ложными суставами и дефектами длинных трубчатых костей, сформировавшимися, несмотря на проводимое лечение остеомиелитического процесса. Возраст пациентов варьировался от 7 до 18 лет. Мальчиков было - 35, девочек - 18. Правостороннее поражение было в 32 случаях, левостороннее в - 21. По локализации поражение бедренной кости - 11 детей, большеберцовой кости - 34 случаев, костей предплечья - 8. По этиологическому признаку: посттравматический остеомиелит - 24, гематогенный остеомиелит - 29.

По клиническому проявлению ложные суставы делятся на тугие и подвижные или «болтающиеся».

Тугой ложный сустав не имеет патологической подвижности и боли при попытке к нагрузке, рентгенологически - концы костей ложного сустава не истончены. Подвижный или «болтающийся» ложный сустав, включает в себя самый тяжелый континент больных, характеризуется выраженной патологической подвижностью, наличием болей при попытке нагрузки конечности, рентгенологически - концы ложного сустава имеют вид «сосулек».

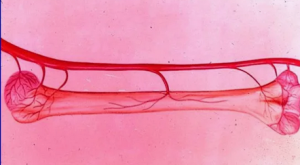

Клинико-рентгенологическая характеристика ложных суставов, возникших в результате травматического или остеомиелитического воздействия на длинные трубчатые кости у детей, имеют некоторые особенности характерные для этого возраста.

У большинства детей несращение костей сочеталось с выраженной угловой деформацией конечности от 10° до 30°, в некоторых случаях больше. Почти у всех детей наблюдалось укорочение пораженной конечности, атрофия конечности и контрактура в близлежащих суставах.

Рентгенологическая картина ложных суставов и дефектов костей у детей также характеризуется некоторыми особенностями, в частности наличием у детей зон роста. У большинства больных детей наличие ложного сустава диафиза кости не оказывает никакого воздействия на ростковую зону, вследствие этого конечность при отсутствии лечения может продолжать рост в длину, при этом деформация в области ложного сустава может прогрессировать. В некоторых случаях, особенно при наличии остеомиелитического процесса, как первопричины возникновения ложного сустава, зона роста закрывается, вследствие этого прогрессирующее укорочение пораженной конечности, усугубляет состояние больного ребенка.

Форма концов фрагментов кости при ложных суставах и дефектов костей может быть различной: поперечной. косой, конусообразной, в виде «сосулек», полукруглой, образовывать «шарнир» и других видов. На рентгенограмме у наблюдавшихся и лечившихся у нас больных в некоторых случаях была хорошо выражена замыкательная пластинка, причем у большинства имелся значительный склероз концов фрагментов.

Мы применяем в лечении ложных суставов длинных трубчатых костей метод закрытого внеочагового чре- скостного остеосинтеза по Илизарову, в соответствии с биологическим законом Wolf et Roux гласящим - дистракция отломков замедляет консолидацию, компрессия способствует ей.

Используя аппарат ЧКО как жесткий фиксатор и стимулирующее воздействие на мозолеобразование - компрессии. мы добились в лечении ложных суставов высоких процентов положительных результатов.

Следует отметить, что вопрос лечения постостеомиелитических ложных суставов и дефектов длинных трубчатых костей весьма разнообразен и включал в себя различные методы оперативного лечения с использованием аппаратов внешней фиксации, в зависимости от вида и формы костного дефекта.

С целью систематизации выбора тактики лечения методом компрессионно-дистракционного чрескостного остеосинтеза, как наиболее удобной, использовалась классификация ложных суставов в зависимости от выраженности степени мозолеобразования:

Гипертрофические ложные суставы:

Нормотрофические ложные суставы:

Гипотрофические ложные суставы:

Атрофические ложные суставы.

Анализ показал, что в результате клинического исследования и полного определения, какой ложный сустав по форме, наличие осевой или угловой деформации. можно решить какое оперативное вмешательство и его объем необходим для лечения больного.

В 25 случаях мы добились консолидирования ложного сустава, используя закрытое наложение компрессионнодистракционного аппарата внешней фиксации. Показаниями к проведению данного метода служило наличие гипертрофического или нормотрофического ложного сустава при отсутствии или небольшом (до 1,0 см.) укорочении сегмента конечности. При наличии деформации в области ложного сустава производилась коррекция внешними конструкциями до исправления оси конечности, с последующей компрессией между отломками.

Применяя билокальный и трилокальный метод, у 10 детей с дефектами длинных трубчатых костей проводили одновременную компрессию по ложному суставу и дистракцию, направленную на компенсацию укорочения конечности. Показаниями служило наличие гипертрофического или нормотрофического ложного сустава с вторичным укорочением сегмента конечности 3,0 см. и больше, возникшее в результате посттравматического остеомиелита или лизирования кости при гематогенном остеомиелите. Также при наличии деформации в области ложного сустава производилась коррекция внешними конструкциями до исправления оси конечности, с последующей компрессией между отломками.

В 18 случаях проводилась открытая репозиция по месту ложного сустава с экономной резекцией костных отломков. сочетающаяся с костной ауто- и аллопластикой, с остеосинтезом аппаратом Илизарова.

В некоторых случаях перед проведением костной пластики ложного сустава или дефекта кости производились манипуляции с костными фрагментами, заключающиеся в исправлении анатомических соотношений в близлежащих суставах (низведение головки малоберцовой кости, коррекция косорукости) с выявлением истинного дефекта костной ткани, а также восстановление пораженных кожных покровов и мягких тканей с целью восстановления или нормализации кровоснабжения. Вторым этапом в условиях аппарата чрескостного остеосинтеза. производилась резекция ложного сустава и костная пластика, которая при необходимости сочеталась с компрессией по ложному суставу и дистракцией для нивелирования длины конечности [14].

Основанием для использования этого метода, явилось наличие в анамнезе попыток оперативного лечения уже существующего ложного сустава, а также гипотрофические и атрофические ложные суставы.

Результаты.

Оценка результатов лечения больных проводилась по разработанной нами шкале «Система оценки функционального состояния конечности при их повреждениях у детей и подростков» [15].

Система оценки включает опросник (субъективная оценка общего и функционального статуса ребенка) и специальную часть (объективная оценка функции верхней и/или нижней конечности).

Данная система позволяет объективно оценивать функциональное состояние пораженной конечности в баллах от 0 до 5. Конечная оценка функционального состояния - интегральный показатель или средний балл. При невозможности определить какой-либо признак средний балл исчисляется с учетом числа учтенных показателей. Интегральный показатель может меняться в зависимости от степени выраженности функциональных изменений: более 4 баллов - отсутствие патологических изменений, что соответствует компенсации функции, 3-4 балла умеренно выраженные изменения, что соответствует субкомпенсации функционального статуса, и менее 3 баллов - выраженные изменения, что соответствует декомпенсации.

По результатам обследования до начала лечения состояние декомпенсации выявлено у 28 пациентов с ложными суставами и дефектами (интегральный показатель 1,72 балла), субкомпенсации у 25 детей (интегральный показатель 3,5 ± 0,43 балла), компенсации не было.

При повторном тестировании после лечения и курса реабилитации отмечен прирост интегрального показателя в пределах 1-2 баллов: декомпенсация не выявлена, субкомпенсация у 18 детей (интегральный показатель 3,6 ± 0,37 балла), компенсация у 35 (ИП 4,4 ± 0,27) больных.

Полученные результаты лечения свидетельствуют о преимуществах проводимой системы оперативного лечения, а также последующей реабилитации детей с ложными суставами и дефектами трубчатых костей.

Заключение.

Таким образом, вопрос лечения посттравматических ложных суставов и дефектов длинных трубчатых костей остается одним из наиболее сложным и трудоемких в детской травматологии-ортопедии. Решение его требует дополнительных мер в совершенствовании технологий лечения и реабилитации этой группы больных.

На основании наблюдений пришли к следующему:

Определение тактики лечения постостеомиелитических дефектов необходимо проводить, только после полной диагностической процедуры, направленной на определение состояния костных фрагментов.

При проведении лечения постостеомиелитических дефектов костей необходимо соблюдать этапность восстановления поврежденных структур. Восстановление целостности кости целесообразнее проводить, используя костную пластику в сочетании с билокальным или полилокальным методом компрессионно-дистракционного остеосинтеза.

Список литературы:

Барская М. А., Кузьмин А. И., Терехина М. И., Му- нин А. Г., Зеброва Т.А., Осипов Н. Л. Острый гематогенный остеомиелит у детей // Международный жу рнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2015. - № -С. 1217-1219.

Musso Р., Parigi S., Bossi G., Marseglia G.L., Galli L., Chiappini E. Epidemiology and Management of Acute Hematogenous Osteomyelitis, Neonatal Osteomyelitis and Spondylodiscitis in a Third Level Paediatric Center // Children. - 2021. - № 8(8). - P. 616.

Popescu B., Tevanov I., Carp M., Ulici A. Acute hematogenous osteomyelitis in pediatric patients: epidemiology and risk factors of a poor outcome // Journal of International Medical Research. - 2020. - № 48 (4).

Акжигитов Г. H., Юдин Я. Б. Гематогенный остеомиелит. - М.: Медицина, 1998. - 288 с.

Галкин В. Н„ Разин М. П., Скобелев В. А., Сала- майкин Н. И. Гематогенный остеомиелит у детей: учебно-методическое пособие для студентов медицинских вузов. 2-е изд. - Киров, 2004. - 37 с.

Бордиян С. Г. Заболеваемость, течение и исходы гематогенного остеомиелита у детей // Бюллетень СГМУ. - 2006.-№ Г-С. 35-37.

Машков А. Е., Слесарев В. В. Особенности комплексного лечения острого гематогенного остеомиелита у детей [Электронный ресурс] // Universum: медицина и фармакология [web-сайт]. - 2015. - № 4 (17)

Стрелков Н. С., Разин М. П. Гематогенный остеомиелит у детей. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 160 с.

Миронов С. П., Цискарашвили А. В., Горбатюк Д. С. Хронический посттравматический остеомиелит как проблема травматологии и ортопедии (обзор литературы) // Гений ортопедии. - 2019. - Том 25. - №4. - С. 610-621.Brause В. Infections with prostheses in bones and joints // In: Mandell G.L., Bennett J.E., Dolin R., eds. Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. - 7th Ed. - Philadelphia, Churchill Livingstone, Elsevier, 2010. - Vol. 1, Part II. - P. 1469.

Рак А. В., Никитин Г. Д., Линник С. А., Хаймин В. В., Кравцов Д. В., Ромашов П. П., Жданова В. И. Хронический остеомелит и его лечение. // VII Съезд трав- мотологов-ортопедов России: тез. докл. - Новосибирск, 2002. - 1 выпуск. - С. 355-356.

Губин А. В., Клюшин Н. М„ Коркин А. А., Коюшков А. Н. Использование чрескостного остеосинтеза в лечении хронического остеомиелита у детей // Илизаровские чтения: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием «Актуальные вопросы травматологии и ортопедии детского возраста». - Курган, 2013. - С. 54-55.

Дуйсенов Н. Б. К проблеме лечения ложных суставов бедренной кости у детей // Materials of VIII Intemetional Scientific Conference «Family helth in the XXI century». - Goa, India, 2004. - P. 85-86.

Дуйсенов H. Б. Система реабилитации детей при повреждениях костей конечностей с использованием чрескостного остеосинтеза: Автореф. Диссертация... доктора медицинских наук. - Москва. - 2009. - 42 с.

Цыкунов М. Б., Меркулов В. Н. Дуйсенов Н. Б. Система оценки функционального состояния конечностей при их повреждениях у детей и подростков // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. - 2007. -№3,- С. 52-59.

ОБ АВТОРАХ

Дуйсенов Нурлан Булатович - Доктор медицинских наук, Центр детской неотложной медицинской помощи г. Алматы, Республика Казахстан

Сукбаев Дархан Доктырхащлы - Центр детской неотложной медицинской помощи г. Алматы, Республика Казахстан

Исаев Надир Нурлащлы - Центр детской неотложной медицинской помощи г. Алматы, Республика Казахстан

Кожаханов Бахыткали Карл^лы - Центр детской неотложной медицинской помощи г. Алматы, Республика КазахстанТеги: трубчатые кости

234567 Начало активности (дата): 11.04.2025

234567 Кем создан (ID): 989

234567 Ключевые слова: постостеомиелитические дефекты длинных трубчатых костей, формирование ложных суставов и, дефектов трубчатых костей, гнойно-септические поражения костей, посттравматические осложнения

12354567899

Похожие статьи

Лечение ложных суставов трубчатых костей внеочагового остеосинтеза новым стержневым аппаратомРентген на дому 8 495 22 555 6 8

Восстановление функции пальцев кисти при дефектах суставов

Первый опыт применения частично биорезорбируемого костнозамещающего материала у больного хроническим остеомиелитом большеберцовой кости 34-летней давности заболевания

Переломы дистального отдела плечевой кости