08.07.2015

08.07.2015

Лечение пациентов с псевдоартрозами и костными дефектами методом чрескостного остеосинтеза

В своей основе система реабилитации пациентов с дефектами и ложными суставами длинных костей имеет фундаментальное экспериментально-теоретическое обоснование, раскрывающее суть репаративных процессов, протекающих в тканях при ликвидации костных дефектов в условиях остеогенеза.

За почти полувековой период применения технологий чрескостного остеосинтеза в ФГУ РНЦ «ВТО» имени академика Г. А. Илизарова сложился системный подход к реабилитации пациентов с гетерогенными дефектами длинных костей. В своей основе система реабилитации пациентов с дефектами и ложными суставами длинных костей имеет фундаментальное экспериментально-теоретическое обоснование, раскрывающее суть репаративных процессов, протекающих в тканях при ликвидации костных дефектов в условиях остеогенеза.

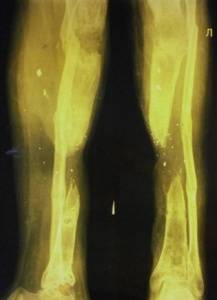

Система реконструктивно-восстановительного лечения больных с дефектами и псевдоартрозами длинных костей по Г. А. Илизарову базируется на следующих основных подходах к реабилитации: удлинении отломков, их сращении на стыке, межберцовом синостозировании и закрытом дозированном растяжении межотломковых тканей с формированием регенератов.

Основной целью лечебно-реабилитационного процесса является возмещение костного дефекта, восстановление целостности костного остова и длины конечности, устранение деформаций и порочных контрактур суставов.

Монолокальный компрессионно-дистракционный остеосинтез в основном применяли при гипертрофических ложных суставах длинных костей. При восполнении костных дефектов длинных костей в 81,7 % клинических ситуаций замещение костного дефекта выполняли посредством удлинения отломка. При замещении дефектов длинных костей более 5-7 см отдавали предпочтение использованию технологий полилокального формирования дистракционных регенератов.

При суб- и тотальных дефектах большеберцовой кости для восстановления костного остова голени целесообразным было использование различных вариантов межберцового синостозирования. Выбор варианта сращивания отломков, хирургическая или бескровная тактика их адаптации определялся с учетом рентген-анатомической семиотики концов отломков, возможной площади их контакта, степени патологической подвижности отломков и локального состояния мягких тканей. В основном показанием для закрытого сращивания концов отломков являлась их конгруэнтная форма и отсутствие сформированных замыкательных пластинок. Открытую адаптацию применяли при эбурнеированных, неконгруэнтных отломках, когда было невозможно создать достаточную и адекватную для полноценного сращивания площадь контакта отломков без их экономной резекции, взаимопогружения или иных костно-пластических вмешательств. Инородные тела в межотломковом диастазе (металлоконструкции, трансплантаты), препятствующие адекватному контакту концов отломков, подлежали обязательному удалению.

Стимуляция репаративного процесса обеспечивалась методами хирургического воздействия: дополнительной травматизацией и «компактизацией» регенератов, имплантацией клеточных элементов и тканей в очаги остеогенеза, использованием материалов с остеоиндуцирующим покрытием, физиотерапевтическим воздействием. Сокращение продолжительности лечебно-реабилитационных мероприятий обеспечивается комбинированным применением технологий чрескостного остеосинтеза, интрамедуллярного армирования спицами с гидроксиапатитным покрытием и блокируемого интрамедуллярного остеосинтеза.

Дифференцированное использование методик несвободной костной пластики по Г. А. Илизарову обеспечило положительный исход лечебно-реабилитационных мероприятий в 90,5-100 % клинических наблюдений.

Д. Ю. Борзунов, А. Ю. Чевардин, А. И. Митрофанов, О. В. Колчев

ФГУ «РНЦ «ВТО» им. академика Г. А. Илизарова Росмедтехнологий», г. Курган

Теги:

234567 Начало активности (дата): 08.07.2015 09:54:00

234567 Кем создан (ID): 645

234567 Ключевые слова: чрескостной остеосинтез, псевдоартроз

12354567899