15.05.2018

15.05.2018

Синдромы церебрального накопления контраста при МР-томографии у пациентов с острым мозговым инсультом и прогностическое значение высокодозного парамагнитного контрастирования

Была сделана попытка изучить, как соотносится картина паренхиматозного накопления контрастного препарата при остром ишемическом повреждении головного мозга в ранние сроки развития ишемического инсульта и процесс формирования очагов необратимого повреждения головного мозга по данным повторного МРТ-исследования спустя 4-7 мес.

По данным проспективного наблюдения за 38 пациентами с острым ишемическим инсультом давностью до 5 дней, которым выполнялось МР-томографическое исследование в аксиальных и фронтальных плоскостях, в Т1-взвешенном и в Т2-взвешенном режиме, с парамагнитным контрастированием в одиночной (0,1 ммоль/кг массы тела, или 2 мл 0,5 М р-ра/10 кг массы) и в удвоенной (0,2 ммоль/кг массы тела, или 4 мл 0,5 М р-ра/10 кг массы) были выделены признаки необратимого повреждения мозга и прогнозирования формирования в отдаленном периоде постинсультной кисты.

Пациенты были обследованы при поступлении и спустя 4-6 мес. Оказалось, что при паренхиматозном типе накопления парамагнетика показатель индекса усиления Т1-взвешенного изображения (ИУТ1 = отношение интенсивностей Т1-взв. изображений после и до введения контраста) обладает прогностическим значением: при визуализации высокоинтенсивного накопления контраста-парамагнетика в ткани мозга по паренхиматозному типу, при величине индекса усиления ИУТ1 ≥1,25 следует с высокой вероятностью предполагать необратимый характер повреждения, вследствие активации апоп-тоза, с последующим формированием кист—постинсультных полостей. При исследовании ишемического повреждения головного мозга средствами контрастированной МРТ диагностически и прогностически наиболее значимые результаты достигаются при использовании удвоенных (4 мл 0,5 М раствора /10 кг веса тела) доз парамагнетика.

Инсульт представляет сегодня одну из основных причин смертности как мужчин, так и женщин России, опередив во многих регионах онкологические заболевания и уступая в статистике лишь коронарным катастрофам [1]. При этом в отличие от инфаркта миокарда, ишемический инфаркт мозга как правило приводит у выживших пациентов к тяжелой инвалидизации и стойкой утрате трудоспособности [2]. Поэтому разработка как можно более ранних признаков ишемического повреждения головного мозга представляется особенно актуальной, поскольку вероятно сможет обеспечить выделение тех пациентов, у которых тромболизис или хирургическая реканализация в состоянии привести к достоверному улучшению прогноза.

С другой стороны, не менее важно выявление пациентов с развивающимся повреждением головного мозга, у которых тромболитическая реканализция весьма вероятно способна вызвать геморрагическую трансформацию и ухудшение состояния пациента.

Методы лучевого исследования сегодня являются единственными, способными обеспечить клинициста-невролога топически точной информацией о состоянии мозгового кровотока и других параметров тканевого кровообращения.

Перфузионная СРКТ и ОФЭКТ обеспечивают расчет мозгового кровотока в абсолютных единицах, как мл/мин/100 г ткани [3, 4, 5, 6]. В то же время непосредственное выявление процессов повреждения мозга, в первую очередь —повреждения гематоэнецефалического барьера, может быть достоверно достигнуто в наилучшей степени почти исключительно средствами МРТ, с помощью болюсно или инфузионно вводимых контрастных препаратов — маркеров повреждения гистогематических барьеров — омнискана [7], магневист [8], пентаманга [9], дотарема [10].

Сам факт накопления контрастов-парамагнетиков в области ишемического повреждения при ишемическом инсульте известен практически с самого начала их клинического применения [11], поскольку кинетика накопления контрастных препаратов – производных ДТПА в структурах головного мозга при их ишемическом повреждении – была изучена несколько ранее средствами ОЭКТ с комплексами 99mTc-ДТПА, в 1980-х - 90 х гг.

В 2001 году Н. И. Ананьевой были выделены и проанализированы различные синдромные типы парамагнитного контрастирования при остром ишемическом инсульте, и в частности показано, что паренхиматозный тип накопления парамагнетика – диффузная аккумуляция контрастного препарата в толще инсульта - в целом является прогностически неблагоприятным, как при раннем проявлении в первые часы после начала острого инсульта, так и в течение первых нескольких суток [15]. Однако анализ характера накопления контрастов-парамагнетиков ограничивается до сих пор исключительно качественной оценкой картины МРТ головного мозга.

Количественные критерии оценки тяжести повреждения мозга методом МРТ по данным динамики парамагнитных контрастных препаратов в зоне инсульта однозначно не выработаны ни в отечественной, ни в международной литературе. Нет также данных о том, в какой дозировке предпочтительно вводить контраст-парамагнетик для получения наибольшей информации о тяжести повреждения головного мозга.

Поэтому в настоящем исследованиибыла сделана попытка изучить, как соотносится картина паренхиматозного накопления контрастного препарата при остром ишемическом повреждении головного мозга в ранние сроки развития ишемического инсульта и процесс формирования очагов необратимого повреждения головного мозга по данным повторного МРТ-исследования спустя 4-7 мес. Контрастирование при этом осуществлялось как при однократной, так и при удвоенной дозе парамагнетика.

Материал и методы

В настоящее исследование было включено 38 пациентов с острым ишемическим инсультом давностью от 1 до 5 дней, которым было выполнено контрастированное МР-томографическое исследование, в ходе их комплексного клинико-неврологического исследования. При неврологической оценке по шкале National Institute of Health Stroke Scale [1, 16] индекс тяжести обследованных составлял от 4 до 29, в среднем —22±5. У 23 пациентов с ишемическим инсультом в бассейне ветвей внутренней сонной артерии контрастирование проводилось первоначально при одиночной дозе парамагнетика, а затем с повторным введением такой же дозы препарата (т.е. ее удвоении). Пациенты были обследованы в течение первых пяти суток после начала заболевания, считая от момента первого проявления неворологических симтомов ишемического ОНМК. У всех пациентов по данным МР-томографического исследования было верифици-ровано наличие очагового ишемического инсульта в бассейне средней или передней мозговой артерии.

Контрастированная МРТ головного мозга выполнялась в Т1 и в Т2 — взвешенных спин-эхо режимах,в аксиальных и фронтальных плоскостях. При проведении Т1-взв. МРТ параметры составляли: TR=450-500 мс, TE=15 мс.

При Т2-взв. МРТ, соответственно: TR=3500-6500 мс, TE=120 мс. Толщина среза составляла 5 мм, запись велась в матрицу 256 х256, при размере поля зрения 230 х230 мм, с охватом всего объема мозга.

Контрастные препараты – парамагнетики для МР-томографии вводились первоначально в стандартной дозе с удельной дозировкой 1 мМ/10 кг веса, т.е. 2 мл/10 кг веса тела. Введение контрастного препарата осуществлялось через внутривенную канюлю – бабочку, установленную в локтевую или иную доступную вену, со скоростью 0,5-1 мл/с.

После введения контрастного препарата спустя 7-12 мин записывались повторно все Т1-взвешенные изображения головного мозга с теми же пространственными и физическими параметрами, что и при исходном исследовании. Оценка визуальной картины контрастированой МРТ и ее синдромная характеристика проводились немедленно. У 23 пациентов исследование было продолжено с удвоением дозы — дополнительно повторно вводилась такая же доза парамагнетика, что и при первом введении, и вновь спустя 7-12 мин записывались Т1-взв. изображения головного мозга, идентичные исходным и записанным после введения первой дозы контрастного вещества.

В ходе исследования у всех пациентов мониторировались показатели артериального давления, частоты дыхания и частоты сердечных сокращений.

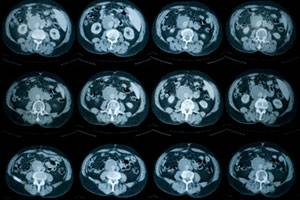

Качественная и количественная обработка результатов контрастированной МРТ. Картина накопления контрастного препарата при МРТ оценивалась как относящаяся к одному из следующих синдромов — паренхиматозному (рис.1), кортикальному (рис. 2) или периваскулярно-периинфарктному (рис. 3).

При наличии геморрагической трансформации острого ишемического инфаркта мозга такие пациенты классифицировались отдельно (рис. 4). При наличии смешанного кортикально-паренхиматозного накопления, такой синдром аккумуляции контраста трактовался как паренхиматозный.

Индекс усиления Т1-взвешенного изображения (ИУТ1) рассчитывался как отношение интенсивностей Т1-взв.

изображений после и до введения контраста.

Объем ишемического повреждения головного мозга оценивался по данным Т2-взвешенного МРТ-исследования в аксиальной плоскости, как объем области усиленного Т2-взвешенного изображения ткани мозга в области ишемического повреждения, не включая в него объемы ликворных пространств.

Критерием усиления интенсивности

считалось ее повышение на 5 % и более по сравнению с симметричной областью противоположного полушария.

Статистический анализ результатов исследований проводился с использованием общепринятых статистических

критериев, в частности — критерия Стъюдента для парных выборок — для оценки динамики показателей контрастированной МРТ в ходе введения одинарной и удвоенной доз парамагнетика.Результаты и обсуждение

Хотя наша выборка пациентов не была

достаточно многочисленной, чтобы на основе ее результатов делать популяционно-обоснованные выводы, но тем не менее относительная численность различных типов накопления парамагнетиков при инсульте представляет интерес.

При анализе распределения визуальной картины контрастированной МРТ по представленным выше классификационным синдромам из 38 пациентов с острым ишемическим инсультом тип I —паренхиматозный —был выявлен у половины — у 19 обследованных. У 18 из этих 19 пациентов исследование было выполнено с контрастированием как в одиночной, так и в удвоенной дозе. 17 из них были затем обследованы спустя 6-8 мес после острого мозгового инсульта.

Тип накопления II — кортикальный —был выявлен у девяти пациентов (25% от всего количества обследованных).

Тип накопления III — периваскулярно-периинфарктный — встретился у семи обследованных (менее четверти общего числа пациентов). У трех пациентов была выявлена геморрагическая трансформация.

При сравнении результатов контрастированной МРТ в момент острого инсульта и результатов неврологического исследования и МРТ спустя полгода и больше было отмечено, что кортикальный (второй) тип накопления контраста оказался прогностически наиболее благоприятным и сопровождался у всех семи пациентов с этим типом контрастирования, обследованных в отдаленном периоде, явлениями глиального рубцевания и расширения ликворных пространств борозд в области ишемии, но не формированием кистозных полостей.

Из семи пациентов с периинфарктным(третьим) типом накопления парамагнетика у пяти (71 %) в отдаленном периоде в исходе повреждения сформировалась киста. У пациентов с кортикальным или периинфарктным типом накопления контраста при ишемическом инсульте применение контрастирования в удвоенной дозе не давало дополнительной диагностической или прогностической информации, хотя приводило к некоторому усилению интенсивности контрастирования поврежденной области.

У пациентов, у которых в остром периоде ишемического инсульта отмечался паренхиматозный тип накопления парамагнетика, в сроки спустя 6 и более месяцев после инсульта наблюдалось как формирование кистозных полостей на месте повреждения, так и глиальное рубцевание без формирования полости, как правило сопровождавшееся более полным регрессом неврологического дефицита. Соотношение картины аккумуляции парамагнетика с детальными изменениями неврологической картины пациентов в отдаленном периоде после ишемического инсульта составляет предмет отдельного исследования и в настоящей работе не рассматривалось.

По данным МРТ в отдаленные сроки,без учета неврологической картины, пациенты с паренхиматозным типом аккумуляции контраста в остром периоде были разделены на лиц с сформировавшейся постинсультной кистой в бассейне средней или передней мозговой артерии (группу 1, n=9), и группу 2 (n=8) — лиц, у которых не произошло формирования кисты. Существенно, что у всех этих обследованных на момент повторной МРТ по данным ультразвукового исследования брахиоцефальных артерий отсутствовала окклюзия стволов или крупных ветвей магистральных мозговых артерий.

Объем ишемического повреждения головного мозга, рассчитанный в остром периоде инсульта, в группе 1 был несколько выше, чем в группе 2, составляя соответственно 33 ± 12 см3 и 24 ± 9 см3. Однако этот показатель не позволял достоверно отнести пациента к 1 или 2 группе, не имел индивидуального прогностического значения.

Поэтому мы проанализирвоали как визуальную семиотику накопления парамагнетиков в одиночной и удвоенной дозах, так и показатели индекса усиления Т1- взвешенного изображения.Визуально картина паренхиматозного накопления при контрастировании в однократной дозировке носила характер достоверного, но достаточно слабо- или умеренно-интенсивного накопления парамагнетика в толще ишемизированной ткани мозга.

Такого рода картины аккумуляции являются достаточно типичными для клинической практики и неоднократно отмечены в литературе [15, 17]. Однако тот факт, что удвоение дозы контраста-парамагнетика заметно улучшало диагностическую информативность изображения, оказался достаточно неожиданным.

Ранее зависимость степени усиления интенсивности изображения от дозировки контрастного препарата при острых ишемических поражениях головного мозга специально не исследовалась, и большинство исследований ограничивались использованием стандартной дози-ровки 2 мл 0,5 М препарата на 10 кг массы тела [11, 15, 17, 18].

Как и оказалось в нашем исследовании, использование двойной дозировки контраста-парамагнетика выраженно улучшает визуальную дифференцировку ишемически поврежденной области от окружающей ткани (рис. 5).

Учитывая, что исследования пациентов с острыми ишемическими повреждениями как правило осуществляются в условиях скорой помощи, или близких к ним, очевидно рекомендовать использование высоких доз контрастных препаратов у пациентов с ишемическими нарушениями мозгового кровообращения.

Однако еще более значимым оказалось соотношение показателя индекса контрастного усиления поврежденной при ишемии мозга области и факта формирования в отдаленном периоде кисты на месте острого повреждения.

Оказалось, что при контрастировании в одиночной дозе по показателю ИУТ1 группа 1 (лица с формированием постинсультных кист) достоверно, но умеренно превосходила группу 2, в которой не было формирования кист в отдаленном периоде (табл.1, рис.6).

Однако при использовании удвоенной дозировки парамагнетика в группе 1 происходило дальнейшее выраженное увеличение показателя ИУТ1- практически вдвое , тогда как в группе 2 прирост был достоверно меньше (табл.1). В результате различие между группами 1 и 2 при использовании удвоенной дозы контрастного препарата носило высокодостоверный характер, и они в этом случае по величине ИУТ1 практически не пересекались (рис. 6). При величине ИУТ1=1,25 и более, при контрастировании в удвоенной дозировке, пациент всегда относился к группе 1 —в отдаленном периоде на месте такого повреждения неизбежно формировалась киста.

При анализе соотношения показателей ИУТ1при одиночной и удвоенной дозировке парамагнетика в этих группах оказалось, что и в группе 1 (рис. 7а) и в группе 2 (рис. 7б) существует достоверная корреляционная взаимосвязь между ИУТ1для одиночной и для удвоенной дозировки.

Однако в группе 1 эта связьносила намного менее достоверный характер, чем в группе 2. В группе 2 показатели ИУ

Т1 для одиночной и удвоенной дозировок парамагнетика высокодостоверно коррелировали, но при этом степень дополнительного усиления интенсивности Т1- взвешенного изображения за счет использования удвоенной дозировки препарата была примерно втрое меньше, чем при использовании удвоенной дозировки парамагнетика в группе 1.

Эти данные позволяют предполагать,что такое выраженное накопление парамагнетика в ткани мозга при введении его в удвоенной дозировке патофизиологически отражает существенно более тяжелую степень ишемического повреждения гематоэнцефалического барьера у пациентов группы 1. Удвоенная дозировка, по-видимому обеспечивающая проникновение в толщу поврежденной ткани мозга количества парамагнетика, оптимального для усиления Т1-взв. изображения МРТ, попросту визуализирует этот факт намного более ярко и зримо, чем однократная. Количественные же показатели ИУТ1лишь подтверждают визуальные данные.

Патофизиологическая основа для представленной картины МРТ при контрастировании инсульта удвоенной дозой парамагнетика вероятно состоит в том, что тяжелое ишемическое повреждение гематоэнцефалического барьера при инсульте по сути делает повреждение собственно мозга необратимым [18, 19, 20]. При легких степенях нарушения эндотелиальной проницаемости для гидрофильных молекул, как это было установлено еще с помощью ОЭКТ с 99mTc-ДТПА [12,14], степень поврежде-ния мозга меньше и возможен значительный регресс функциональных нарушений в отдаленном периоде.

С точки зрения клинической практики МРТ при инсульте, нам в данной работе удалось эмпирически подобрать оптимальную дозу парамагнетика для визуализации ишемического повреждения мозга. Кроме того, в экспериментальных исследованиях было показано, что при ишемии мозга, одновременно с развитием гипоксических метаболических нарушений и повышением проницаемости капиллярного эндотелия, активируются механизмы апоптоза по всему объему пораженного бассейна кровоснабжения [21].

Этот механизм в нашем случае обоснованно считать ответственным за наблюдаемые различия групп 1 и 2.

В частности, вероятно предполагать,что только в группе 1 происходит ишемическая активация апоптоза в массиве клеток, достаточном для формирования в дальнейшем постинсультной полости.

Поэтому вероятно, что контрастирование высокими дозами парамагнетиков при МРТ-визуализации острого инсульта может составить практичный и общедоступный метод ранней визуализации активации апоптоза в зоне ишемического поражения мозга. Кроме того, это еще раз подчеркивает перспективные возможности МРТ в визуализации патофизиологических механизмов развития повреждения мозга.

Таким образом, при исследовании ишемического повреждения головного мозга средствами контрастированной

МРТ диагностически и прогностически наиболее значимые результаты достигаются при использовании высоких, в нашем случае — удвоенных (4 мл 0,5М раствора /10 кг веса тела) доз парамагнетика.

При визуализации высокоинтенсивного накопления контраста-парамагнетика в ткани мозга по паренхиматозному типу, при величине индекса усиления ИУТ1≥1,25 следует с высокой вероятностью предполагать необратимый характер повреждения, с последующим формированием кист —послеинсультных полостей. Учитывая, что наши данные основаны на пилотной группе пациентов, представляется целесообразным провести более обширное по численности, возможно межцентровое, исследование диагностического и прогностического значения высокодозного контрастирования при МРТ.

Усов. В.Ю., Шелковникова Т. А., Ханеев В.Б, Усова А.В, Величко.О.Б, Щербань Н.В, Бородин О.Ю, Плотников М.П

НИИ кардиологии СО РАМН, Томск, Россия, Сибирский государственный медицинский университет Томск, Россия

Литература

1. Гусев Е. И., Скворцова В. И. Ишемия головного мозга. М.: Медицина, 2001, 327с.

2. Суслина З. А., Варакин Ю. Я. Эпидемиологические аспекты изучения инсульта.// Анналы клинической

и экспериментальной неврологии. 2007. Т. 1. No 2. С.22-31

3. Wittsack H-J, Wohlschläger A. M., Ritzl E. K. et al. CT-perfusion ima-ging of the human brain: advanced deconvolution analysis using circulant singular value decomposition.// Com-put. Med. Imaging Graph., 2008. 32.

No1. P. 67-77

4. Mountz J. A method of analysis of SPECT blood flow image data for comparison with computed tomography// Clin.Nucl.Med., 1989. V.14. P.192-196.

5. Mountz J.M., Modell J.G., FosterN.L. et al. Prognostication of reco very following Stroke Using the Comparison of CT and Technetium-99m HM-PAO SPECT//J.Nucl.Med., 1990. V. 31. N.1. P. 61-66.

6. Усов В. Ю., Плотников М. П., Шипулин В. М. Количественная томос-цинтиграфическая оценка объема ишемического повреждения головного мозга: выбор оптимального радиофармпрепарата и техника расчета. ОЭКТ в исследованиях мозгового кровотока.// Медицинская радиология и радиационная безопасность, 1997. No

3. С. 5 -12.7. Kucharczyk J., Vexler Z.S., RobertsT.P. et al. Echo-planar perfusion-sensitive MR imaging of acute cerebral ischemia. // Radiology, 1993. V188. No3. P.711-717.

8. Nagaraja T. N., Nagesh V., Ewing J. R.et al. Step-down infusion of Gd-DTPA yield greater contrast-enhanced magnetic resonance images of BBB damage in acute stroke than bolus injections. // Magn. Reson. Imaging, 2007. V. 25. No 3. P. 311-318.

9. Усов В.Ю., Белянин М.Л. , Првулович М. Бородин О.Ю., Филимонов В.Д... Непосредственное клиническое сравнение визуализационных возможностей комплексов диэтилентриаминпентауксусной кислоты с Mn(II) и Gd(III) при магнитно-резонансной томографии глиальных и менингеальных опухолей мозга. // Мед. визуализация, 2007. No 4. с.134—142.

10. Laissy J. P., Serfaty J. M., Messika-Zeitoun D. et al. Diffusion MRI of recent and chronic brain infarction :

preliminary results.// J. Radiol., 2009. V.90. No4. p.481-484

Теги: МРТ

234567 Начало активности (дата): 15.05.2018 13:19:00

234567 Кем создан (ID): 989

234567 Ключевые слова: МРТ, высокодозное парамагнитное контрастирование, мозговой инсульт

12354567899

Похожие статьи

МРТ с контрастированиемМРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника

Что такое МРТ?

Магнитно-резонансная томография (МРТ)

Для чего нужны рентген, МРТ, КТ, флюорография