11.04.2017

11.04.2017

Определение качества рентгеновской пленки

Методика определения различных свойств рентгеновской пленки

Белорусская медицинская академия последипломного образования

Авторы: канд. мед. наук, доц. Г.В. Чиж, канд. мед. наук, доц. Ю.Ф. Полойко

Фотографическая характеристика рентгеновской пленки

В большинстве случаев для описания фотографической характеристики рентгеновской пленки достаточно определить отношение оптических плотностей рентгенограммы к величине экспозиции, необходимой для получения этой плотности.

Понятие экспозиции используют для обозначения количества светового или рентгеновского излучения, попадающего на определенный участок пленки. Количество энергии рентгеновских или световых фотонов и определяет степень оптической плотности (почернение) проявленной пленки.

Сенситометрия — стандартизированный процесс, имитирующий свечение усиливающего экрана и измеряющий ответную реакцию почернения рентгеновской пленки на экспонирование. Для проведения сенситометрии используются два специальных прибора: сенситометр и денситометр.

Сенситометр одномоментно засвечивает полоску пленки особым «ступенчатым» образом, причем каждый из составляющих ее 21 участков, называемый шагом, получает определенную, отличающуюся друг от друга на постоянную величину (0.15), световую экспозицию в диапазоне от 0 до 3.00.

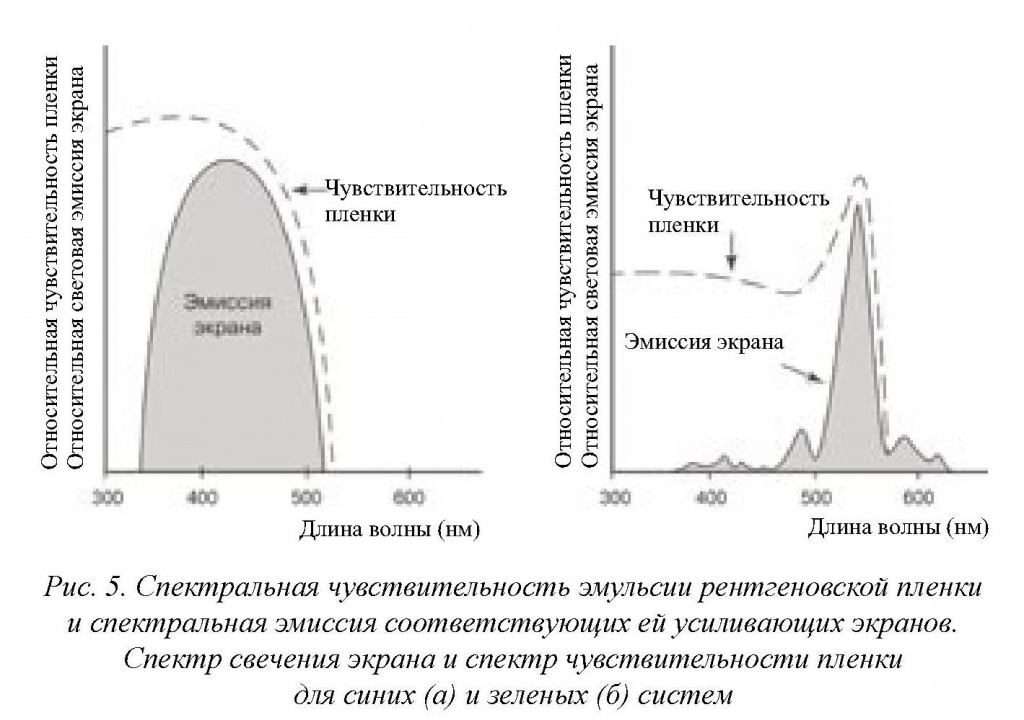

Соответственно спектральной чувствительности пленки сенситометр может испускать либо зеленый (510 нм), либо синий (460 нм) свет.

После проявления экспонированная сенситометром пленка имеет полоску со ступенеобразными уровнями почернения от прозрачного участка № 1 до черного № 21. Данная полоска и является предметом дальнейшего изучения.

Денситометр определяет количественную степень почернения пленки в каждом шаге экспонированной сенситометром полоски. Данный прибор сравнивает относительное количество света, входящего в определенный участок пленки, с выходящим из него световым потоком. Отношение количества входящего света к количеству прошедшего через определенный участок называется оптической плотностью пленки. Для упрощения расчетов с большими числами плотности при денситометрии используют десятичный логарифм плотности. Оптическая плотность выражается формулой:

Показатели оптической плотности большинства пленок варьируются от 0.20 (Dmin) в наиболее прозрачных участках до 3.00 (Dmax) в самых черных.

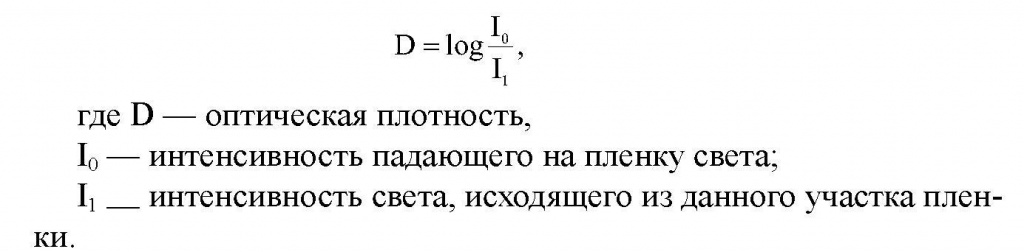

Зависимость оптической плотности от величины вызвавшей ее экспозиции в каждом шаге сенситометрической полоски возможно представить в графическом виде. Кривая реагирования пленки на рентгеновское или световое излучение называется характеристической кривой и отражает сенситометрические свойства пленки (рис. 1).

Кривая отражает отношение логарифмов относительных экспозиций к образующимся оптическим плотностям почернения пленки. Каждая ступень на сенситометрической полоске проэкспонирована дозой, вдвое большей, чем нижележащая. Представлен полезный диапазон оптических плотностей почернения, используемый в медицинской рентгенографии. Различные оттенки серого соответствуют сенситометрическим ступеням в полезном диапазоне плотностей.

Сенситометрия имеет также важное практическое значение, поскольку только с ее помощью возможен наиболее точный подбор экспозиционных условий для любого рентгенографического исследования.

В начальном участке кривой (AB) приращения плотностей почернения происходят более замедленно по сравнению с изменениями экспозиции. Этот участок называют областью недодержек. На среднем участке кривой (BC), имеющем характер прямой линии, нарастание плотности почернения происходит пропорционально сообщенным экспозициям, его называют областью нормальных экспозиций. Он определяет интервал экспозиций, в пределах которого в изображении получается правильное воспроизведение структур снимаемого объекта в смысле соотношения толщин и плотностей тканей.

Третий участок кривой (CD) называется областью передержек. В нем равным приращениям экспозиций соответствуют неравные, постепенно уменьшающиеся приращения оптических плотностей почернения. Таким образом, очевидно, что воспроизведение снимаемого объекта будет наиболее правильным в области нормальных экспозиций.

Основными характеристиками рентгеновской пленки, позволяющими объективно оценить ее качество и свойства, являются следующие сенситометрические параметры: вуаль, контрастность и чувствительность.

Вуаль

Вуалью принято называть незначительное почернение неэкспонированной пленки, определяемое после процесса фотообработки. Данное снижение прозрачности пленки может быть вызвано воздействием различных факторов: действием естественной фоновой радиации, неправильным фотолабораторным освещением, нарушением условий проявления, воздействием тепла, высокой влажности и химических паров.

Незначительная химическая вуаль может возникать и при соблюдении всех требований обработки и хранения пленки ввиду того, что часть неэкспонированных кристаллов галоида серебра все же превращается под действием проявляющих растворов в металлическое серебро.

Воздушная вуаль вызывается тем, что находящийся на поверхности эмульсионного слоя тонкий слой проявителя от соприкосновения с кислородом воздуха (при визуальном контроле проявления) быстро окисляется и изображение покрывается серым налетом.

Световая вуаль может возникнуть от воздействия актиничных лучей, проходящих сквозь фильтр фонаря или других источников света.

Уровень вуали определяется при сенситометрической оценке рентгеновской пленки. Денситометром определяется оптическая плотность в неэкспонированном (незасвеченном) ее участке (шаг № 1). Определяемое значение, называемое «основа + вуаль» или Dmin, характеризует суммарную прозрачность основы пленки и неэкспонированной эмульсии.

Уровень вуали зависит преимущественно от способа и условий фотообработки, а также от продолжительности и условий хранения пленки.

Значение уровня вуали пленки, допустимое для ее применения, не должно превышать 0.22. При сравнительном исследовании рентгеновских пленок предпочтение отдается пленке с меньшим уровнем вуали.

К наиболее важным факторам, влияющим на уровень вуали, относятся условия фотообработки пленки. Для конкретной пленки имеют значение химический состав используемого раствора (проявителя), соотношения, в которых химические ингредиенты смешиваются и пополняются, их температура, время обработки пленки в растворах, условия промывки и сушки.

При увеличении рекомендуемой для конкретной пленки температуры проявителя на 2° С значения вуали повышаются на 10%. Истощение проявителя или недостаточное количество восстановителя также приводит к заметному вуалеобразованию.

В целом допустимым считается 20% увеличение значений вуали, обусловленное условиями фотообработки.

Пленка, обрабатываемая в автоматическом проявочном процессоре, наименее подвержена образованию вуали, поскольку в данном случае поддерживаются стабильные основные параметры фотопроцесса (температура растворов, их состав и восстановление, время обработки).

К сожалению, на практике не всегда уделяется должное внимание соблюдению требований освещения в фотолаборатории, что проявляется неизбежным снижением качества рентгенограмм. Необходимо помнить, что экспонированная пленка становится более чувствительной к действию света от лабораторных фонарей, чем ранее неэкспонированная пленка. Поэтому чрезмерное воздействие лабораторного освещения на нормально проэкспонированную пленку непременно скажется образованием добавочной вуали.

Безопасность освещения в фотолаборатории определяется соответствующей мощностью лампы и цветом фильтра лабораторного фонаря, правильной дистанцией между фонарем и пленкой. С большинством медицинских рентгеновских пленок рекомендуется использовать стандартную матовую электролампу мощностью не более 15 Вт. Функцией светозащитных фильтров является обеспечение достаточного освещения в темной фотолаборатории и одновременное предохранение пленки от нежелательного засвечивания. Цвет светозащитного фильтра подбирают таким образом, чтобы он испускал только те длины волн, по отношению к которым пленка малочувствительна. Так для синечувствительных пленок возможно использование зеленого или красного светофильтров. Но для ортохроматических (зеленочувствительных) допускается обработка только с красным светофильтром. Большинством производителей пленок рекомендуется для использования светозащитный фильтр Kodak GBX-2, обеспечивающий безопасное освещение при обработке всех синечувствительных и большинства ортохроматических пленок. Следует, однако, помнить, что ни один из используемых светофильтров полностью не защищает пленку от вуалеобразующего воздействия света. Поэтому необходимо максимально ограничивать время нахождения пленки под освещением фонаря и располагать его на расстоянии не менее 1,2 м от зоны работы с пленкой. Заметная вуаль не должна образовываться на пленке при освещении ее лабораторным фонарем до 3 мин.

Кроме вуалеобразующего действия источников ионизирующего излучения, используемых в медицинской практике, немаловажной причиной образования дополнительной вуали является воздействие на пленку естественной фоновой радиации. Уровень этого излучения, как правило, невелик, но его действие в течение длительного времени способно вызвать заметное вуалирование (особенно безэкранных пленок). Если для исключения действия на пленку медицинских источников излучения определяющим является правильный выбор места и условий хранения пленки, то лучшим способом избежать действия естественной фоновой радиации является быстрый оборот запасов пленки. Уровень вуали при 6-месячном хранении некоторых видов пленки увеличивается на 25-30%.

Добавочная вуаль, независимо от причины ее происхождения (побочное экспонирование, нарушение условий хранения, неправильная фотообработка), суммируясь с естественным уровнем вуали, увеличивает оптическую плотность всей поверхности снимка. Добавочная вуаль заметно снижает контрастность изображения, поскольку ее влияние особенно сказывается в нижней части характеристической кривой, где значения оптической плотности невелики.

Контрастность

Контрастность является одной из основных характеристик рентгенографического изображения и характеризует степень различий оптических плотностей двух участков на рентгенограмме.

Количество оттенков серого, которые могут быть различимы на рентгенограмме, называется рентгенографической контрастностью. Если на рентгенограмме представлены только несколько оттенков серого, то рентгенографическая контрастность высокая. Напротив, большое количество градаций серого свидетельствует о низкой контрастности. В практике рентгенографии одинаково нежелательно иметь очень высокую или очень низкую контрастность изображения. При очень высокой контрастности визуализируется лишь небольшое количество структурных элементов исследуемого объекта, а при очень низкой контрастности оттенки теневых образований так подобны, что это затрудняет их распознавание. В большинстве случаев высокая контрастность снимка улучшает дифференцирование на нем различных анатомических структур.

Основными факторами, определяющими рентгенографическую контрастность, являются:

- естественная контрастность пленки, которая также зависит от условий фотообработки;

- контрастность объекта, которая определяется структурой исследуемых тканей и напряжением на рентгеновской трубке;

- условия рассматривания изображения (яркость негатоскопа, диафрагмирование, внешняя освещенность).

Рентгенографическая контрастность приблизительно в 2-3 раза больше, чем контрастность тканей объекта. В результате этого различие в прозрачности соседних участков на рентгенограмме больше, чем разница яркостей усиливающих экранов, формирующих изображение в этих участках.

Контрастность объекта представляет собой соотношение фотонных плотностей в пространственном изображении перед воздействием его на приемник изображения. Зависит она от факторов, влияющих на поглощение рентгеновского излучения объектом (качество излучения и структура объекта), и от рассеянного излучения.

Контрастность пленки показывает, как различия фотонных плотностей в пространственном изображении превращаются в различия оптических плотностей на рентгенограмме. Пленка способна резко усиливать контрастность объекта, в результате чего на рентгенограмме становится возможным видеть небольшие различия в поглощении рентгеновского излучения структурами объекта.

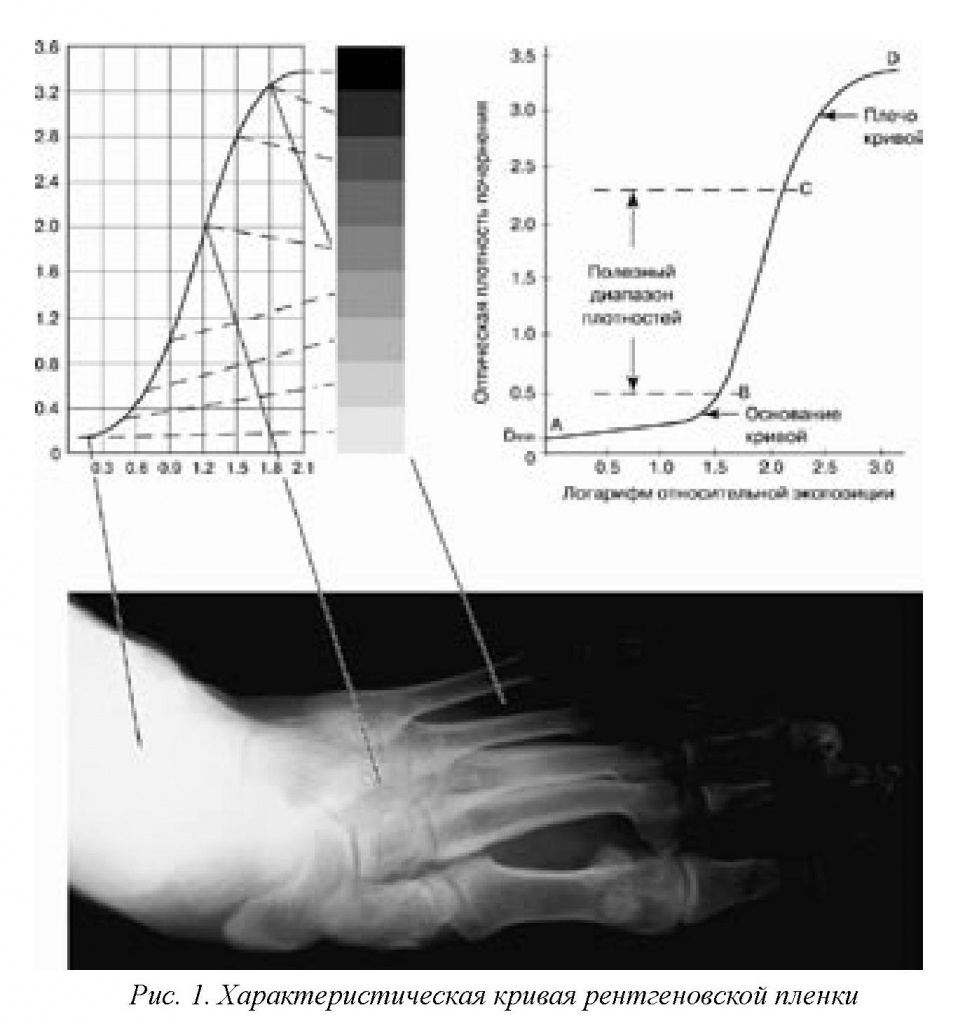

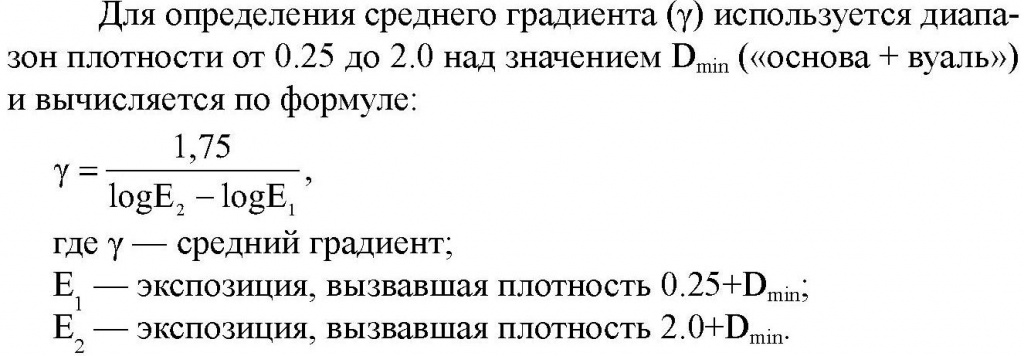

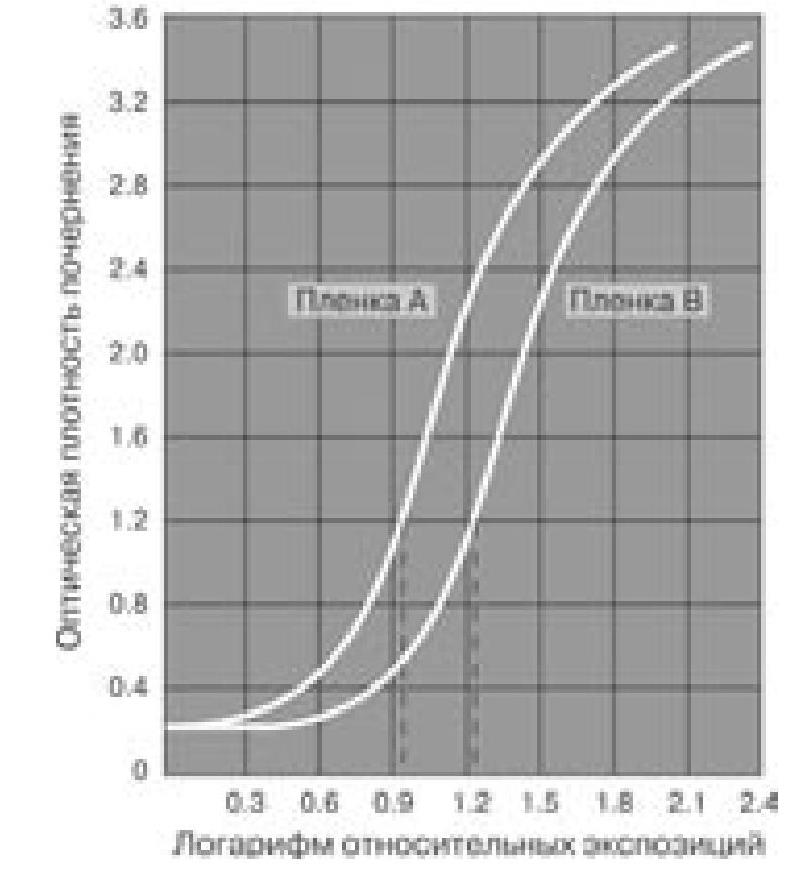

Контрастность пленки определяется величиной наклона прямолинейной части характеристической кривой. Чем больше крутизна кривой, тем выше контрастность. На рис. 2 представлены рентгенограммы ступенчатого клина, выполненные в сходных экспозиционных условиях с двумя разными комбинациями «экран — пленка», и их характеристические кривые. Разница плотностей ступеней в среднем диапазоне кривой В больше, чем у кривой А, что обусловлено более высокой контрастностью пленки В. Диапазон экспозиций, дающих достаточную дифференциацию ступеней, является показателем фотографической широты пленки. Пленка А отражает хорошо различимые ступени в более широкой полосе экспозиций, т.е. обладает большей фотографической широтой.

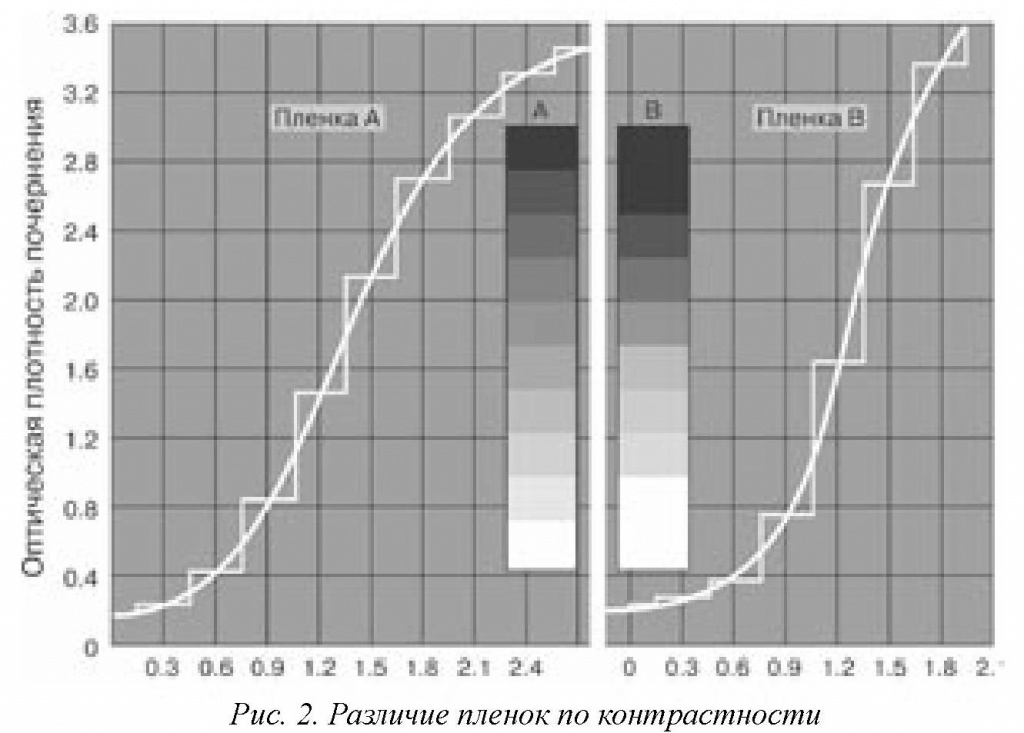

Средний градиент (у) характеризует среднюю контрастность пленки и определяется как угол наклона прямой линии, проведенной между двумя точками с определенной оптической плотностью на характеристической кривой. Значения этих точек определены, как минимальная и максимальная оптическая плотность, в диапазоне которых формируется и размещается основная визуальная информация рентгенографических изображений. На рис. 3 представлен средний градиент. Средний градиент обычно определяется в диапазоне плотностей почернения от 0.25 до 2.00 над уровнем плотности «основа + вуаль».

На контрастность пленки оказывают влияние тип пленки, условия фотообработки, уровень вуали, экспозиционные условия.

Контрастность пленки во многом обусловлена физическими характеристиками эмульсии, а именно диапазоном размеров (от минимальных до максимальных) содержащихся в ней гранул галоида серебра. Если гранулы имеют одинаковый размер, то это обусловит очень высокую контрастность эмульсии. Чем более гранулы отличаются друг от друга по размерам, тем более низкой будет контрастность формируемого изображения.

Контрастность пленки позволяет трансформировать (усилить) различия фотонных плотностей в различных участках пространственного рентгеновского изображения в разницу оптических плотностей почернения на рентгенограмме. Рентгеновская пленка способна значительно усилить контрастность исследуемого объекта, что позволяет зафиксировать небольшие различия в поглощении рентгеновских фотонов тканями и структурами объекта.

При одной и той же экспозиции и одинаковой последующей фотообработке переходы от более темных к более светлым участкам на рентгенограмме при съемке одного и того же объекта воспроизводятся на различных рентгеновских пленках неодинаково. По этой причине в медицинской рентгенографии для получения качественного изображения объектов, обладающих различной контрастностью, используются пленки с разной способностью усиливать их естественную контрастность в пространственном изображении.

Производители выпускают различные типы пленок, отличающиеся по контрастности, поскольку при определенных видах исследований для получения оптимального изображения необходимо применять пленки с рекомендуемыми значениями контрастности. Низкоконтрастными принято считать пленки со значением контрастности до 2.4; среднеконтрастными — от 2.4 до 2.8; высококонтрастными — более 2.8.

Для получения оптимального изображения в конкретных ситуациях следует применять пленки различной контрастности. Так для рентгенографии объектов с различной плотностью тканей, например, органов грудной клетки, рекомендуется использовать пленку с небольшими (до 2.4) значениями контрастности, чтобы легочные поля не были настолько черными, чтобы полностью исчез мелкий сосудистый рисунок. При исследовании костей, исследованиях с искусственным контрастированием, например, жедудочно-кишечного тракта или сосудов, целесообразно применение средне- и высококонтрастных (более 2.4) типов пленок. При сравнительном исследовании нескольких типов рентгеновских пленок предпочтение необходимо отдавать той пленке, контрастность которой наиболее соответствует применяемым видам рентгенологических исследований.

Высококонтрастное изображение возможно при использовании только высококонтрастной пленки и соблюдении всех рекомендуемых условий фотообработки. Низкая же контрастность рентгенограммы может быть при применении низкоконтрастной пленки с соответствующими условиями проявления, а также, если использовалась высококонтрастная пленка, но с нарушением необходимых рекомендаций по ее обработке. Так, например, при снижении рекомендуемой температуры проявления или истощении проявителя значительно снижается контрастность изображения.

С контрастностью непосредственно связана другая характеристика, называемая фотографической широтой. Фотографическая широта обуславливает диапазон структур объекта, который может быть отображен на снимке с необходимым качеством. Ее подразделяют на две категории: экспозиционную широту, связанную с контрастом объекта исследования, и фотографическую широту пленки, связанную с контрастностью пленки. Широтой пленки называют диапазон на шкале логарифмов относительных экспозиций, в пределах которого снимок сохраняет удовлетворительное качество. Контрастность и фотографическая широта пленки обратно пропорциональны: по мере повышения контрастности пленки падает ее широта и наоборот.

Чувствительность

Чувствительность фотографических материалов обратно пропорциональна экспозиции, необходимой для получения желаемого эффекта почернения.

Чувствительность пленки во многом предопределяется составом эмульсии и условиями ее производства.

В фотографии для обозначения чувствительности пленки принято использовать термин «класс чувствительности», а пленку называют «быстрой» или «медленной» в соответствии с высокой или низкой ее светочувствительностью. В рентгенографии точное определение класса чувствительности затруднено, так как, кроме свойств самой рентгеновской пленки, на этот показатель оказывает влияние целый комплекс изменяющихся условий экспозиции (прямое или экранное экспонирование, тип и свойства усиливающего экрана, условия фотообработки и т.д.). Поэтому для определения значений чувствительности требуется создание и точное соблюдение идентичных условий экспозиции. Исследования, проводимые для определения и сравнения этой характеристики у различных пленок, используют относительные значения чувствительности. По этой причине используемая ранее единица чувствительности обратный рентген (Р -1) в настоящее время не применяется. Относительную чувствительность можно определить, используя характеристическую кривую пленки, или путем измерения сенситометрической реакции различных комбинаций пленок и экранов с помощью денситометра. Чувствительность пленки определяется положением характеристической кривой по отношению к оси логарифмов относительных экспозиций (рис. 4).

Рис. 4. Характеристические кривые двух пленок, вдвое отличающихся по чувствительности

Поскольку фотографическая чувствительность обратно пропорциональна экспозиции, вызвавшей определенную плотность почернения эмульсионного слоя, более чувствительная пленка (А) требует для получения заданной плотности меньшей экспозиции, чем менее чувствительная (В). Для нахождения численного значения светочувствительности избирается определенная плотность почернения на характеристической кривой, которую называют критерием чувствительности.

По международным стандартам ISO чувствительность рентгенографической пленки определяется экспозицией, необходимой для получения оптической плотности на 1.0 выше уровня плотности основы пленки и вуали (1.0+Dmin).

При сравнительном исследовании рентгеновских пленок предпочтение отдается пленке с большей относительной чувствительностью.

Поскольку в получении рентгенографического изображения участвует комбинация «экран — пленка», то общая чувствительность системы определяется с учетом радиационной чувствительности экрана, а также световой и радиационной чувствительности пленки. В связи с этим очень важной является спектральная чувствительность пленки, то есть реакция пленки на световое излучение определенной длины волны. График, отражающий зависимость чувствительности пленки от энергии или длины волны падающего на нее излучения, называется кривой спектральной чувствительности (рис. 5). Оптимальным является соответствие спектральной чувствительности рентгеновской пленки и эмиссионной характеристики усиливающих экранов.

Эмульсия рентгенографических пленок сохраняет чувствительность к широкому спектру излучения, имея максимальные значения в какой-то более узкой спектральной зоне. Для достижения максимального значения чувствительности пленки необходимо, чтобы спектральная чувствительность пленки соответствовала спектральной области излучения экрана.

Для безэкранных пленок, применяемых при внутриротовых снимках зубов, существует особая классификация по чувствительности. Выделяют классы чувствительности A, B, C, D, E. Так при использовании наиболее распространенной в настоящее время дентальной пленки класса D необходима доза около 0,54 мГр, а для наиболее чувствительной пленки класса E — не более 0,27 мГр.

Среди серьезнейших факторов, влияющих на чувствительность пленки уже после ее экспонирования, следует выделить условия фотохимической обработки. В первую очередь это химический состав используемых реактивов и условия его восстановления. Изменение температуры растворов и времени нахождения пленки в проявителе также оказывают значительное воздействие на чувствительность пленки. Так чувствительность некоторых типов пленок при уменьшении температуры проявителя на 2° С от рекомендуемой снижается почти на 15%. Повышение температуры проявления хотя и повышает чувствительность пленки (примерно 7% на каждый градус), но сопровождается образованием дополнительной вуали.

На чувствительность пленки, преимущественно в сторону уменьшения, оказывают влияние такие факторы, как внешние условия (температура, влажность, химические пары) и длительность хранения, а также вуалеобразующие факторы (засветка, естественный радиационный фон, лабораторное освещение).

Усиливающие экраны

Чувствительность экрана является определяющей при расчете общей чувствительности системы «экран — пленка».

Классификация усиливающих экранов осуществляется по их чувствительности (световому выходу). Для удобства экраны подразделяют на несколько категорий чувствительности:

- низкой (тонкорисующие, высокого разрешения);

- средней (универсальные, стандартные, общего назначения);

- высокой;

- сверхвысокой.

Для сравнения чувствительности различных экранов используют условную единицу чувствительности определенного экрана, который принимается за стандарт. Обычно в качестве такого своеобразного эталона ранее избирали кальций-вольфраматный экран средней чувствительности. Его относили к классу чувствительности 100. Более низкая чувствительность экрана соответствует классу 50. В настоящее время, с появлением усиливающих экранов на основе редкоземельных люминофоров (лантановые, гадолиниевые и др.), к экранам средней чувствительности относятся усиливающие экраны класса чувствительности 200. В группе высокочувствительных экранов выделяют класс 400. Сверхвысокочувствительные экраны распределяются в классах 600 и более.

Детальная оценка чувствительности усиливающего экрана достаточно сложна. Это требует определения спектра эмиссии света, значения коэффициента преобразования экрана, причем при различных экспозиционных условиях.

При сравнительном фантомном исследовании нескольких рентгеновских пленок необходимо использовать один и тот же усиливающий экран с известным классом чувствительности.

Усиливающие экраны низкой чувствительности (класс 50-100) обеспечивают наивысшую разрешающую способность (различимость деталей изображения) при малом факторе усиления. Их рекомендуется применять для воспроизведения микродеталей, например, мелких костей (кисти, стопы).

Стандартные экраны среднего усиления (класс чувствительности 200) используют в большинстве видов рентгенографии: костей, органов грудной клетки, исследований в педиатрии.

Высокочувствительные усиливающие экраны, отличающиеся повышенной яркостью свечения (класс 400) при относительно меньшей разрешающей способности, рекомендуются для исследования органов желудочно-кишечного тракта, органов грудной клетки, сердечно-сосудистой системы, мочеполовых органов, позвоночника, в том числе у детей.

Для некоторых специальных видов исследований, при которых определяющим фактором является необходимость максимального снижения экспозиционной дозы облучения (серийная ангиография, рентгенография позвоночника (при сколиозе) у детей, исследования беременных), применяют сверхвысокочувствительные усиливающие экраны с высоким уровнем абсорбции рентгеновских лучей и световой отдачей (класс чувствительности 600 и более).

Класс чувствительности усиливающих экранов некоторые производители указывают непосредственно в названии экрана. Например, в названии экрана Perlux RE2 цифра «2» указывает, что экран относится к классу 200. Экран Kodak Green-400 относится к классу 400. При обозначении чувствительности экранов могут использоваться и некоторые общепризнанные названия: Fine, Fast, Feinstruktur (класс 50); Universal, Standart (класс 100); Medium (класс 200); Regular (класс 400). Информацию о чувствительности экранов некоторых производителей можно получить только из технических описаний.

Теги: Как определить качество рентгенпленки

234567 Начало активности (дата): 11.04.2017 12:34:00

234567 Кем создан (ID): 6

234567 Ключевые слова: Фотографическая характеристика рентгеновской пленки, оптических плотностей рентгенограммы к величине экспозиции, количества светового, рентгеновского излучения, Количество энергии рентгеновских, световых фотонов, степень оптической плотности, почернение проявленной пленки, Сенситометрия, свечение усиливающего экрана, экспонирование, сенситометрии, денситометр, спектральной чувствительности пленки, зеленый,510 нм, синий, 460 нм, свет, проявления экспонированная, оптической плотностью пленки, Кривая реагирования пленки, сенситометрические свойства пленки, медицинской рентгенографии, оттенки серого, полезном диапазоне плотностей, рентгенографического исследования, Основными характеристиками рентгеновской пленки, качество, свойства, вуаль, контрастность чувствительность, неэкспонированной пленки, процесса фотообработки, снижение прозрачности пленки, действием естественной фоновой радиации, неправильным фотолабораторным освещением, нарушением условий проявления, воздействием тепла, высокой влажности, химических паров, кристаллов галоида серебра, металлическое серебро, незасвеченном, раствора проявителя, температура, время обработки пленки в растворах, условия промывки и сушки, Истощение проявителя,недостаточное количество восстановителя, вуалеобразованию, автоматическом проявочном процессоре, правильной дистанцией между фонарем и пленкой, светозащитных фильтров, ортохроматических, зеленочувствительных, красным светофильтром, Kodak GBX-2, синечувствительных, фонаря, лабораторным фонарем, источников ионизирующего излучения, естественной фоновой радиации, безэкранных пленок, условий хранения пленки, быстрый оборот запасов пленки, рентгенографическая контрастность, естественная контрастность пленки, напряжением на рентгеновской трубке, яркость негатоскопа, диафрагмирование, внешняя освещенность, контрастность тканей объекта, соотношение фотонных плотностей, поглощение рентгеновского излучения объектом, рассеянного излучения, различия оптических плотностей на рентгенограмме, комбинациями экран — пленка, показателем фотографической широты пленки, Различие пленок по контрастности, визуальная информация рентгенографических изображений, Низкоконтрастными, среднеконтрастными, высококонтрастными, мелкий сосудистый рисунок, костей, исследованиях с искусственным контрастированием, жедудочно-кишечного тракта, сосудов, Фотографическая широта, ISO, внутриротовых снимках зубов, Усиливающие экраны, кальций-вольфраматный экран, редкоземельных люминофоров, лантановые, гадолиниевые, класс чувствительности 200, класс чувствительности 400, высоким уровнем абсорбции рентгеновских лучей, световой отдачей, Экран Kodak Green-400, Fine, Fast, Feinstruktur, Universal, Standart, Medium, Regular

12354567899